Dans un contexte marqué par l’augmentation préoccupante des dégâts causés par les sangliers sur les exploitations agricoles, le préfet de la Meuse a pris une décision à la fois exceptionnelle et pragmatique : habituellement fixée au 1er juin, il a retardé l’ouverture officielle de la chasse au 1er août. Ce choix, loin d’être anecdotique, répond à une logique de terrain claire : concentrer l’action des chasseurs sur la protection des parcelles cultivées, là où la présence du gibier se traduit par des pertes économiques directes pour les agriculteurs. Cette orientation ciblée a immédiatement porté ses fruits.  Plus de 2 200 chasseurs meusiens se sont engagés dans ce dispositif, donnant lieu à 562 demandes d’intervention auprès de la DDT meusienne. Le résultat est significatif : près de 1 700 sangliers ont été prélevés sur les seules surfaces agricoles au cours de l’été. Si ces chiffres demeurent modestes au regard de la population globale estimée (23 600 individus pour la saison 2025/2026), ils traduisent néanmoins une efficacité immédiate par l’effet de dissuasion. La simple présence des chasseurs, renforcée par les tirs, a contribué à éloigner les animaux des cultures, réduisant de manière tangible la pression sur les exploitations.

Plus de 2 200 chasseurs meusiens se sont engagés dans ce dispositif, donnant lieu à 562 demandes d’intervention auprès de la DDT meusienne. Le résultat est significatif : près de 1 700 sangliers ont été prélevés sur les seules surfaces agricoles au cours de l’été. Si ces chiffres demeurent modestes au regard de la population globale estimée (23 600 individus pour la saison 2025/2026), ils traduisent néanmoins une efficacité immédiate par l’effet de dissuasion. La simple présence des chasseurs, renforcée par les tirs, a contribué à éloigner les animaux des cultures, réduisant de manière tangible la pression sur les exploitations.  La pertinence de cette décision préfectorale se mesure aussi à l’adhésion qu’elle a suscitée. Jamais auparavant les chasseurs meusiens n’avaient manifesté un tel niveau d’engagement dans les tirs estivaux. Cette mobilisation témoigne d’une évolution des pratiques cynégétiques : le recours à la chasse à l’affût et à l’approche, parfaitement adapté à ce type d’intervention, s’installe désormais comme un outil incontournable de régulation. Son efficacité pourrait encore être renforcée par l’installation progressive de miradors sécurisés, garantissant à la fois précision et sûreté des tirs. Au-delà des prélèvements réalisés, l’été 2025 aura surtout démontré qu’une coopération étroite entre agriculteurs, chasseurs et autorités publiques est non seulement possible, mais surtout indispensable. Les observations nocturnes des lieutenants de louveterie confirment toutefois que la vigilance doit rester de mise : les tirs d’été ne constituent qu’une étape, et les futures battues demeureront nécessaires pour tendre vers un équilibre durable entre agriculture et faune sauvage. En saluant la responsabilité collective et l’esprit de dialogue qui ont animé cette démarche, le préfet trace une voie à suivre : faire de cette dynamique une stratégie de long terme. L’anticipation, la concertation et la mobilisation constante devront être les maîtres mots afin de protéger durablement les cultures et préserver un équilibre harmonieux entre les différents acteurs du territoire.

La pertinence de cette décision préfectorale se mesure aussi à l’adhésion qu’elle a suscitée. Jamais auparavant les chasseurs meusiens n’avaient manifesté un tel niveau d’engagement dans les tirs estivaux. Cette mobilisation témoigne d’une évolution des pratiques cynégétiques : le recours à la chasse à l’affût et à l’approche, parfaitement adapté à ce type d’intervention, s’installe désormais comme un outil incontournable de régulation. Son efficacité pourrait encore être renforcée par l’installation progressive de miradors sécurisés, garantissant à la fois précision et sûreté des tirs. Au-delà des prélèvements réalisés, l’été 2025 aura surtout démontré qu’une coopération étroite entre agriculteurs, chasseurs et autorités publiques est non seulement possible, mais surtout indispensable. Les observations nocturnes des lieutenants de louveterie confirment toutefois que la vigilance doit rester de mise : les tirs d’été ne constituent qu’une étape, et les futures battues demeureront nécessaires pour tendre vers un équilibre durable entre agriculture et faune sauvage. En saluant la responsabilité collective et l’esprit de dialogue qui ont animé cette démarche, le préfet trace une voie à suivre : faire de cette dynamique une stratégie de long terme. L’anticipation, la concertation et la mobilisation constante devront être les maîtres mots afin de protéger durablement les cultures et préserver un équilibre harmonieux entre les différents acteurs du territoire.

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

Ce territoire, reconnu par des labels prestigieux tels que Natura 2000 ou encore « Territoire de Faune Sauvage », est aujourd’hui réduit à un silence de cendres. Pour les chasseurs bénévoles de l’AICA Saint-Victor, la douleur est immense. Depuis plus de quarante ans, ces passionnés, unis par l’amour de leur terroir, ont consacré des milliers d’heures à préserver et enrichir la biodiversité locale. Grâce à leurs efforts, vautours fauves, milans royaux et perdrix rouges trouvaient refuge dans ces collines entretenues avec soin. Leurs actions ne se limitaient pas à la chasse : ouverture de milieux, création de cultures faunistiques, comptages, aménagements de points d’eau, chemins accessibles à tous – autant de gestes qui permettaient à des scientifiques, randonneurs, ornithologues et simples amoureux de la nature de profiter de ce patrimoine. Tout ce labeur, toute cette passion, anéantis en deux jours par les flammes.

Ce territoire, reconnu par des labels prestigieux tels que Natura 2000 ou encore « Territoire de Faune Sauvage », est aujourd’hui réduit à un silence de cendres. Pour les chasseurs bénévoles de l’AICA Saint-Victor, la douleur est immense. Depuis plus de quarante ans, ces passionnés, unis par l’amour de leur terroir, ont consacré des milliers d’heures à préserver et enrichir la biodiversité locale. Grâce à leurs efforts, vautours fauves, milans royaux et perdrix rouges trouvaient refuge dans ces collines entretenues avec soin. Leurs actions ne se limitaient pas à la chasse : ouverture de milieux, création de cultures faunistiques, comptages, aménagements de points d’eau, chemins accessibles à tous – autant de gestes qui permettaient à des scientifiques, randonneurs, ornithologues et simples amoureux de la nature de profiter de ce patrimoine. Tout ce labeur, toute cette passion, anéantis en deux jours par les flammes.  Mais loin d’abandonner, les chasseurs choisissent de transformer leur désespoir en force. Fidèles à l’esprit de solidarité qui les unit, ils se lèvent ensemble pour relever un défi immense : faire de ce territoire meurtri un site pilote de reconquête de la biodiversité après incendie. Avec l’appui de scientifiques, d’experts et d’institutions, leur ambition est claire : bâtir un espace résilient, capable de renaître et de résister aux drames futurs. Pour y parvenir, ils lancent un appel vibrant à toutes les forces vives : institutions, entreprises, associations, fondations, donateurs privés et, bien sûr, l’ensemble du monde cynégétique. Les besoins sont concrets : matériel lourd pour déblayer, citernes pour abreuver la faune survivante, outils pour rouvrir les accès, et financements pour entreprendre des travaux d’envergure. Chaque don sera suivi avec transparence, des bilans réguliers témoignant de la bonne utilisation des fonds. Seuls, ils ne peuvent y arriver. Mais unis, chasseurs, habitants et soutiens venus de partout, ils sauront redonner vie à ce territoire d’exception. De ces cendres naîtra une nature renouvelée, fruit de l’engagement collectif. Les adhérents de l’AICA Saint-Victor, portés par la solidarité cynégétique et épaulés par leurs communes, remercient déjà tous ceux qui participeront à la sauvegarde d’un patrimoine naturel unique. Ensemble, nous ferons renaître les Corbières !

Mais loin d’abandonner, les chasseurs choisissent de transformer leur désespoir en force. Fidèles à l’esprit de solidarité qui les unit, ils se lèvent ensemble pour relever un défi immense : faire de ce territoire meurtri un site pilote de reconquête de la biodiversité après incendie. Avec l’appui de scientifiques, d’experts et d’institutions, leur ambition est claire : bâtir un espace résilient, capable de renaître et de résister aux drames futurs. Pour y parvenir, ils lancent un appel vibrant à toutes les forces vives : institutions, entreprises, associations, fondations, donateurs privés et, bien sûr, l’ensemble du monde cynégétique. Les besoins sont concrets : matériel lourd pour déblayer, citernes pour abreuver la faune survivante, outils pour rouvrir les accès, et financements pour entreprendre des travaux d’envergure. Chaque don sera suivi avec transparence, des bilans réguliers témoignant de la bonne utilisation des fonds. Seuls, ils ne peuvent y arriver. Mais unis, chasseurs, habitants et soutiens venus de partout, ils sauront redonner vie à ce territoire d’exception. De ces cendres naîtra une nature renouvelée, fruit de l’engagement collectif. Les adhérents de l’AICA Saint-Victor, portés par la solidarité cynégétique et épaulés par leurs communes, remercient déjà tous ceux qui participeront à la sauvegarde d’un patrimoine naturel unique. Ensemble, nous ferons renaître les Corbières ! Cette déclaration en temps réel est obligatoire : toute omission constitue une infraction. Le chasseur est par ailleurs invité à joindre une photographie du spécimen. Pour contrôler ces déclarations dématérialisées, les agents assermentés de l’OFB et des fédérations départementales disposent d’une application dédiée, « chasscontrol ». La FNC transmet quotidiennement à l’OFB et au ministère en charge de la chasse le nombre de tourterelles déclarées. Si des spécimens non déclarés sont constatés par les agents de terrain, ils seront intégrés au suivi du quota national. Une fois le plafond de 10 560 oiseaux atteint, la FNC bloque toute nouvelle déclaration sur l’application « chassadapt » et en informe les chasseurs. Les fédérations départementales relaient immédiatement cette information à l’ensemble des chasseurs de leur ressort. Tout prélèvement effectué après la suspension officielle constituera une infraction. Au terme de la saison, la FNC doit transmettre, avant le 1er mai 2026, un bilan consolidé des prélèvements à l’OFB et au ministère de tutelle la chasse. De leur côté, l’OFB et la FNC envoient un rapport sur les contrôles réalisés au ministre compétent avant le 1er juin 2026. Ces données alimenteront l’évaluation officielle adressée au directeur de l’eau et de la biodiversité. Parallèlement, la FNC est tenue de remettre, avant le 1er mai 2026, une synthèse spécifique sur le sex-ratio et l’âge des tourterelles prélevées durant la saison. Enfin, la directrice de l’eau et de la biodiversité ainsi que les préfets de département sont chargés de l’application de l’arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cette déclaration en temps réel est obligatoire : toute omission constitue une infraction. Le chasseur est par ailleurs invité à joindre une photographie du spécimen. Pour contrôler ces déclarations dématérialisées, les agents assermentés de l’OFB et des fédérations départementales disposent d’une application dédiée, « chasscontrol ». La FNC transmet quotidiennement à l’OFB et au ministère en charge de la chasse le nombre de tourterelles déclarées. Si des spécimens non déclarés sont constatés par les agents de terrain, ils seront intégrés au suivi du quota national. Une fois le plafond de 10 560 oiseaux atteint, la FNC bloque toute nouvelle déclaration sur l’application « chassadapt » et en informe les chasseurs. Les fédérations départementales relaient immédiatement cette information à l’ensemble des chasseurs de leur ressort. Tout prélèvement effectué après la suspension officielle constituera une infraction. Au terme de la saison, la FNC doit transmettre, avant le 1er mai 2026, un bilan consolidé des prélèvements à l’OFB et au ministère de tutelle la chasse. De leur côté, l’OFB et la FNC envoient un rapport sur les contrôles réalisés au ministre compétent avant le 1er juin 2026. Ces données alimenteront l’évaluation officielle adressée au directeur de l’eau et de la biodiversité. Parallèlement, la FNC est tenue de remettre, avant le 1er mai 2026, une synthèse spécifique sur le sex-ratio et l’âge des tourterelles prélevées durant la saison. Enfin, la directrice de l’eau et de la biodiversité ainsi que les préfets de département sont chargés de l’application de l’arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La direction du parc a immédiatement déclenché son protocole d’urgence et alerté la gendarmerie. Selon plusieurs témoins, l’individu, porteur d’un tournevis, aurait expliqué vouloir réaliser un « stage de survie » au beau milieu des bisons. Douze minutes plus tard, alors que les 6 gendarmes déployés inspectaient la zone, l’intrus escaladait un mur afin de quitter l’enclos. Malgré les recherches, il n’a pas été localisé. Vers 16 h, l’incident étant clos, l’ensemble du circuit est redevenu accessible au public.

La direction du parc a immédiatement déclenché son protocole d’urgence et alerté la gendarmerie. Selon plusieurs témoins, l’individu, porteur d’un tournevis, aurait expliqué vouloir réaliser un « stage de survie » au beau milieu des bisons. Douze minutes plus tard, alors que les 6 gendarmes déployés inspectaient la zone, l’intrus escaladait un mur afin de quitter l’enclos. Malgré les recherches, il n’a pas été localisé. Vers 16 h, l’incident étant clos, l’ensemble du circuit est redevenu accessible au public.  Faut-il vraiment leur rappeler qu’aucun chasseur n’a l’idée saugrenue d’arpenter un décor calciné où plus aucune vie animale ne subsiste. Au contraire, nombre d’entre eux se sont déjà retroussé les manches pour participer à la restauration des biotopes meurtris, en aidant au débroussaillage ou en participant aux initiatives locales de reboisement. Mais la palme de l’irresponsabilité revient à leur demande d’abolition totale de la chasse sur tout le département. Oui, 17 000 hectares sont partis en fumée. Mais quid des 595 000 autres hectares du département encore cultivés, pâturés ou forestiers ? Faudrait-il abandonner le monde agricole à la prolifération des sangliers, déjà responsables de dégâts considérables sur les cultures ? La réalité, c’est que la chasse joue un rôle de régulation que personne, à part quelques idéologues déconnectés, ne peut ignorer. À force de slogans simplistes, le Parti animaliste ne défend pas les animaux : il ridiculise sa propre crédibilité.

Faut-il vraiment leur rappeler qu’aucun chasseur n’a l’idée saugrenue d’arpenter un décor calciné où plus aucune vie animale ne subsiste. Au contraire, nombre d’entre eux se sont déjà retroussé les manches pour participer à la restauration des biotopes meurtris, en aidant au débroussaillage ou en participant aux initiatives locales de reboisement. Mais la palme de l’irresponsabilité revient à leur demande d’abolition totale de la chasse sur tout le département. Oui, 17 000 hectares sont partis en fumée. Mais quid des 595 000 autres hectares du département encore cultivés, pâturés ou forestiers ? Faudrait-il abandonner le monde agricole à la prolifération des sangliers, déjà responsables de dégâts considérables sur les cultures ? La réalité, c’est que la chasse joue un rôle de régulation que personne, à part quelques idéologues déconnectés, ne peut ignorer. À force de slogans simplistes, le Parti animaliste ne défend pas les animaux : il ridiculise sa propre crédibilité. Face à cette situation, la préfecture de l’Aveyron avait autorisé des tirs de défense, mesure déjà encadrée par un arrêté du 22 juin permettant aux éleveurs de bovins et de chevaux de tirer sur les loups pour protéger leurs troupeaux, même sans attaque préalable. Cette décision s’inscrit dans un climat tendu. Depuis le début de l’année, 759 attaques de loups ont été recensées en France, entraînant la perte de plus de 2 600 bêtes. Emmanuel Macron, en visite le 3 juillet dans l’Aveyron, avait affirmé sa volonté de limiter l’expansion du loup dans les zones pastorales, quitte à augmenter les prélèvements. L’animal abattu sera comptabilisé dans le quota national annuel fixé à 192 spécimens...

Face à cette situation, la préfecture de l’Aveyron avait autorisé des tirs de défense, mesure déjà encadrée par un arrêté du 22 juin permettant aux éleveurs de bovins et de chevaux de tirer sur les loups pour protéger leurs troupeaux, même sans attaque préalable. Cette décision s’inscrit dans un climat tendu. Depuis le début de l’année, 759 attaques de loups ont été recensées en France, entraînant la perte de plus de 2 600 bêtes. Emmanuel Macron, en visite le 3 juillet dans l’Aveyron, avait affirmé sa volonté de limiter l’expansion du loup dans les zones pastorales, quitte à augmenter les prélèvements. L’animal abattu sera comptabilisé dans le quota national annuel fixé à 192 spécimens... Sept jeunes loups, bien vivants, vigoureux, filmés ensemble, prêts à se lancer bientôt dans la chasse aux dépens du bétail local. C’est un chiffre inédit, qui oblige déjà les scientifiques à revoir leurs calculs. Mais pour les éleveurs, il n’y a rien de scientifique : il y a surtout la peur, la lassitude et le sentiment d’être abandonnés. La préfète de Haute-Marne a tenté de rassurer en expliquant que cette découverte s’inscrit dans un « suivi constant » par l’OFB, mais ces paroles peinent à apaiser leur colère. Car derrière les discours, il y a la réalité : des attaques répétées, des troupeaux mutilés, des nuits sans sommeil à surveiller les enclos. Depuis le printemps, les signaux d’alerte s’accumulaient. Une femelle avait été photographiée, mamelles gonflées, signe évident de reproduction. Fin juillet, l’OFB confirmait la naissance de cinq louveteaux, événement présenté comme « historique » : une première reproduction en plaine depuis trente ans. Mais aujourd’hui, le « miracle de la nature », vanté par certains, se transforme en cauchemar pastoral. Car ils sont non pas cinq, mais sept, désormais sevrés, qui ne dépendent plus uniquement du lait maternel. Ils se nourrissent de viande régurgitée, de proies rapportées. Bientôt, ils apprendront à chasser par eux-mêmes. Si l’OFB souligne que des images les montrent parfois sur du gibier sauvage, les éleveurs savent trop bien qu’un troupeau de brebis offre une cible facile. Alors, comment peut-on se réjouir ? Comment présenter cette multiplication des loups comme une victoire écologique, quand elle sonne comme une condamnation pour tant d’hommes et de femmes qui vivent de leur bétail ? Ce qui est célébré par certains comme une « renaissance du sauvage » ressemble surtout, pour le monde paysan, à une lente descente aux enfers...

Sept jeunes loups, bien vivants, vigoureux, filmés ensemble, prêts à se lancer bientôt dans la chasse aux dépens du bétail local. C’est un chiffre inédit, qui oblige déjà les scientifiques à revoir leurs calculs. Mais pour les éleveurs, il n’y a rien de scientifique : il y a surtout la peur, la lassitude et le sentiment d’être abandonnés. La préfète de Haute-Marne a tenté de rassurer en expliquant que cette découverte s’inscrit dans un « suivi constant » par l’OFB, mais ces paroles peinent à apaiser leur colère. Car derrière les discours, il y a la réalité : des attaques répétées, des troupeaux mutilés, des nuits sans sommeil à surveiller les enclos. Depuis le printemps, les signaux d’alerte s’accumulaient. Une femelle avait été photographiée, mamelles gonflées, signe évident de reproduction. Fin juillet, l’OFB confirmait la naissance de cinq louveteaux, événement présenté comme « historique » : une première reproduction en plaine depuis trente ans. Mais aujourd’hui, le « miracle de la nature », vanté par certains, se transforme en cauchemar pastoral. Car ils sont non pas cinq, mais sept, désormais sevrés, qui ne dépendent plus uniquement du lait maternel. Ils se nourrissent de viande régurgitée, de proies rapportées. Bientôt, ils apprendront à chasser par eux-mêmes. Si l’OFB souligne que des images les montrent parfois sur du gibier sauvage, les éleveurs savent trop bien qu’un troupeau de brebis offre une cible facile. Alors, comment peut-on se réjouir ? Comment présenter cette multiplication des loups comme une victoire écologique, quand elle sonne comme une condamnation pour tant d’hommes et de femmes qui vivent de leur bétail ? Ce qui est célébré par certains comme une « renaissance du sauvage » ressemble surtout, pour le monde paysan, à une lente descente aux enfers... Les substances les plus fréquemment identifiées incluent le diflufénican un herbicide persistant, l’imidaclopride un insecticide néonicotinoïde, ainsi que les fongicides boscalid et époxiconazole. Ces résultats confirment une contamination diffuse, parfois massive : 83 % des échantillons renfermaient cinq pesticides ou plus, et près d’un tiers en contenaient dix ou davantage. Les vers de terre, organismes clefs du fonctionnement des sols, constituent les premières victimes et les principaux vecteurs de cette pollution. Chez l’espèce Allolobophora chlorotica, 92 % des individus analysés contenaient au moins une molécule, avec une moyenne de 3,5 pesticides par ver. Plus alarmant encore, certaines concentrations excédaient nettement celles présentes dans le sol, indiquant un processus actif de bioaccumulation. L’imidaclopride, pourtant restreint d’usage en raison de ses effets sur les pollinisateurs, a été retrouvé à des niveaux préoccupants : 43 % des vers dépassaient 100 ppb, 8 % excédaient 500 ppb, et certains individus atteignaient 780 ppb. Une telle contamination interne est susceptible d’altérer la physiologie des vers, comme l’a montré le projet Buzhug (CNRS/ECOBIO), où l’exposition chronique entraîne l’activation de mécanismes de détoxification et de respiration cellulaire, mais au prix d’un coût énergétique se traduisant par une réduction des capacités de reproduction...

Les substances les plus fréquemment identifiées incluent le diflufénican un herbicide persistant, l’imidaclopride un insecticide néonicotinoïde, ainsi que les fongicides boscalid et époxiconazole. Ces résultats confirment une contamination diffuse, parfois massive : 83 % des échantillons renfermaient cinq pesticides ou plus, et près d’un tiers en contenaient dix ou davantage. Les vers de terre, organismes clefs du fonctionnement des sols, constituent les premières victimes et les principaux vecteurs de cette pollution. Chez l’espèce Allolobophora chlorotica, 92 % des individus analysés contenaient au moins une molécule, avec une moyenne de 3,5 pesticides par ver. Plus alarmant encore, certaines concentrations excédaient nettement celles présentes dans le sol, indiquant un processus actif de bioaccumulation. L’imidaclopride, pourtant restreint d’usage en raison de ses effets sur les pollinisateurs, a été retrouvé à des niveaux préoccupants : 43 % des vers dépassaient 100 ppb, 8 % excédaient 500 ppb, et certains individus atteignaient 780 ppb. Une telle contamination interne est susceptible d’altérer la physiologie des vers, comme l’a montré le projet Buzhug (CNRS/ECOBIO), où l’exposition chronique entraîne l’activation de mécanismes de détoxification et de respiration cellulaire, mais au prix d’un coût énergétique se traduisant par une réduction des capacités de reproduction... Pour ces détracteurs, les nemrods du dimanche, fusil à l’épaule et chien en laisse, seraient les derniers barbares, placés dans la même catégorie honnie que les conducteurs de SUV ou les amateurs de viande rouge. Ainsi le renversement est consommé : celui qui pourchasse le gibier est devenu lui-même gibier. Acculée, la Fédération nationale des chasseurs a répliqué par un manifeste adressé aux maires de France, le 17 mai dernier. Ce texte ne se limite pas à la défense d’intérêts catégoriels, il traduit surtout la peur d’un isolement progressif, encerclé à la fois par les anathèmes militants et par un maquis de normes administratives. On doit y voir le cri d’alarme d’un monde rural qui refuse d’être relégué au rôle de simple décor champêtre, offert aux rêveries bucoliques d’urbains en quête de ruralité de vitrine.

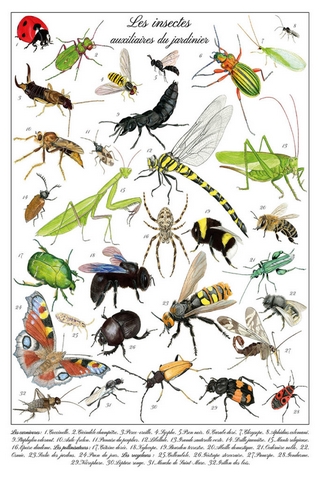

Pour ces détracteurs, les nemrods du dimanche, fusil à l’épaule et chien en laisse, seraient les derniers barbares, placés dans la même catégorie honnie que les conducteurs de SUV ou les amateurs de viande rouge. Ainsi le renversement est consommé : celui qui pourchasse le gibier est devenu lui-même gibier. Acculée, la Fédération nationale des chasseurs a répliqué par un manifeste adressé aux maires de France, le 17 mai dernier. Ce texte ne se limite pas à la défense d’intérêts catégoriels, il traduit surtout la peur d’un isolement progressif, encerclé à la fois par les anathèmes militants et par un maquis de normes administratives. On doit y voir le cri d’alarme d’un monde rural qui refuse d’être relégué au rôle de simple décor champêtre, offert aux rêveries bucoliques d’urbains en quête de ruralité de vitrine.  Mais que faire désormais du soutien affiché par les maires ? À moins de 7 mois des municipales, quelle stratégie adopter ? Car, pas plus que l’écologie de combat, la défense exclusive de la chasse ne saurait dessiner un horizon commun. Les chasseurs, ne doivent pas oublier que les batailles se gagnent sur le terrain, bien plus que dans les antichambres ministérielles. Ils se sont longtemps reposés sur l’argument de la prolifération des grands animaux, qu’il convient de réguler certes, mais ce constat, en apparence rassurant, a masqué un déséquilibre autrement plus préoccupant. Ils ont laissé de côté l’essentiel : ce ne sont pas les chevreuils qui disparaissent, mais les insectes, maillon premier de la chaîne du vivant. Or, quand la base s’effondre, c’est tout l’édifice qui vacille. L’heure n’est plus aux postures mais aux preuves. Aux chasseurs de montrer qu’ils ne sont pas seulement les héritiers d’un monde qui s’éteint, mais les acteurs d’un équilibre à réinventer...

Mais que faire désormais du soutien affiché par les maires ? À moins de 7 mois des municipales, quelle stratégie adopter ? Car, pas plus que l’écologie de combat, la défense exclusive de la chasse ne saurait dessiner un horizon commun. Les chasseurs, ne doivent pas oublier que les batailles se gagnent sur le terrain, bien plus que dans les antichambres ministérielles. Ils se sont longtemps reposés sur l’argument de la prolifération des grands animaux, qu’il convient de réguler certes, mais ce constat, en apparence rassurant, a masqué un déséquilibre autrement plus préoccupant. Ils ont laissé de côté l’essentiel : ce ne sont pas les chevreuils qui disparaissent, mais les insectes, maillon premier de la chaîne du vivant. Or, quand la base s’effondre, c’est tout l’édifice qui vacille. L’heure n’est plus aux postures mais aux preuves. Aux chasseurs de montrer qu’ils ne sont pas seulement les héritiers d’un monde qui s’éteint, mais les acteurs d’un équilibre à réinventer... Dans cette zone, l’attraction gravitationnelle est plus faible que dans les régions voisines, ce qui entraîne une baisse de la surface océanique d’environ 106 mètres. L’origine de ce phénomène, vieille de plus de 140 millions d’années, pourrait bouleverser notre compréhension des mécanismes internes de la Terre. Contrairement aux variations locales de gravité observées ailleurs, l’IOGL couvre une vaste région et résiste aux explications simples. Les chercheurs attribuent ce déséquilibre à une répartition inégale des masses situées sous la croûte terrestre. En d’autres termes, la densité et la composition du manteau terrestre dans cette zone seraient profondément différentes de la moyenne. Cela suggère que des forces anciennes, liées aux mouvements des plaques tectoniques, sont encore perceptibles aujourd’hui dans la dynamique interne de notre planète. L’hypothèse dominante relie l’IOGL aux bouleversements géologiques survenus il y a environ 140 millions d’années, à une époque où les continents étaient en pleine réorganisation. Les processus de subduction, lors desquels une plaque tectonique plonge sous une autre, auraient pu entraîner une accumulation ou un déficit de masse dans le manteau terrestre. Ces différences se traduiraient aujourd’hui par une anomalie de gravité. Des modèles géophysiques sophistiqués confirment que de tels phénomènes pourraient expliquer la singularité observée...

Dans cette zone, l’attraction gravitationnelle est plus faible que dans les régions voisines, ce qui entraîne une baisse de la surface océanique d’environ 106 mètres. L’origine de ce phénomène, vieille de plus de 140 millions d’années, pourrait bouleverser notre compréhension des mécanismes internes de la Terre. Contrairement aux variations locales de gravité observées ailleurs, l’IOGL couvre une vaste région et résiste aux explications simples. Les chercheurs attribuent ce déséquilibre à une répartition inégale des masses situées sous la croûte terrestre. En d’autres termes, la densité et la composition du manteau terrestre dans cette zone seraient profondément différentes de la moyenne. Cela suggère que des forces anciennes, liées aux mouvements des plaques tectoniques, sont encore perceptibles aujourd’hui dans la dynamique interne de notre planète. L’hypothèse dominante relie l’IOGL aux bouleversements géologiques survenus il y a environ 140 millions d’années, à une époque où les continents étaient en pleine réorganisation. Les processus de subduction, lors desquels une plaque tectonique plonge sous une autre, auraient pu entraîner une accumulation ou un déficit de masse dans le manteau terrestre. Ces différences se traduiraient aujourd’hui par une anomalie de gravité. Des modèles géophysiques sophistiqués confirment que de tels phénomènes pourraient expliquer la singularité observée... Créée en 2016 par la loi biodiversité, l’obligation réelle environnementale est un contrat entre un propriétaire et un acteur engagé pour l’environnement (collectivité, établissement public ou association). Tout en permettant à un propriétaire de conserver l’usage de son bien, il garantit une gestion favorable à la biodiversité sur une parcelle donnée, pour une durée définie pouvant aller jusqu’à 99 ans et ce, que le bien soit vendu, légué, donné, etc. Animée par Vanessa Kurugky de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels (FCEN) , cette journée comprendra 3 temps :

Créée en 2016 par la loi biodiversité, l’obligation réelle environnementale est un contrat entre un propriétaire et un acteur engagé pour l’environnement (collectivité, établissement public ou association). Tout en permettant à un propriétaire de conserver l’usage de son bien, il garantit une gestion favorable à la biodiversité sur une parcelle donnée, pour une durée définie pouvant aller jusqu’à 99 ans et ce, que le bien soit vendu, légué, donné, etc. Animée par Vanessa Kurugky de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels (FCEN) , cette journée comprendra 3 temps : marquant le début du programme visant à reintroduire une centaine de visons d’ici 2031. Ce lundi encore, cinq nouveaux spécimens, issus du centre d’élevage conservatoire de Zoodyssée (Deux-Sèvres), ont été relâchés en Charente. L’opération, délicate et suivie de près par l’Office français de la biodiversité (OFB), illustre la mobilisation des acteurs publics et scientifiques pour tenter de sauver cette espèce classée en danger critique d’extinction.

marquant le début du programme visant à reintroduire une centaine de visons d’ici 2031. Ce lundi encore, cinq nouveaux spécimens, issus du centre d’élevage conservatoire de Zoodyssée (Deux-Sèvres), ont été relâchés en Charente. L’opération, délicate et suivie de près par l’Office français de la biodiversité (OFB), illustre la mobilisation des acteurs publics et scientifiques pour tenter de sauver cette espèce classée en danger critique d’extinction.  Autrefois largement répandu sur le continent, le vison d’Europe a vu ses effectifs chuter de 90 % au XXe siècle. Plusieurs facteurs expliquent cette régression : disparition des zones humides, compétition avec le vison d’Amérique introduit pour la fourrure, collisions routières ou encore destructions accidentelles. Aujourd’hui, la France ne compte plus qu’environ 250 individus sauvages, principalement en Nouvelle-Aquitaine. Pour enrayer ce déclin, le ministère de l’Environnement a lancé un Plan national d’actions articulé autour de cinq grands axes : approfondir les connaissances scientifiques, assurer un élevage conservatoire et des lâchers réguliers, limiter l’impact des espèces exotiques comme le vison d’Amérique, restaurer et protéger les habitats naturels, et sensibiliser le public.

Autrefois largement répandu sur le continent, le vison d’Europe a vu ses effectifs chuter de 90 % au XXe siècle. Plusieurs facteurs expliquent cette régression : disparition des zones humides, compétition avec le vison d’Amérique introduit pour la fourrure, collisions routières ou encore destructions accidentelles. Aujourd’hui, la France ne compte plus qu’environ 250 individus sauvages, principalement en Nouvelle-Aquitaine. Pour enrayer ce déclin, le ministère de l’Environnement a lancé un Plan national d’actions articulé autour de cinq grands axes : approfondir les connaissances scientifiques, assurer un élevage conservatoire et des lâchers réguliers, limiter l’impact des espèces exotiques comme le vison d’Amérique, restaurer et protéger les habitats naturels, et sensibiliser le public. Dans un contexte où l’Union européenne prépare la mise en œuvre du règlement sur la restauration de la nature, l’objectif est clair : démontrer que les propriétaires ruraux, par leurs pratiques volontaires et exemplaires, représentent un levier essentiel pour la préservation et la reconquête de la biodiversité. Fort de près de 100 territoires en France et plus de 550 en Europe, le label « Wildlife Estates – Territoires de Faune Sauvage » propose une approche complémentaire et innovante face à l’urgence écologique. Créée en 2011, la version française du label repose sur une évaluation adaptée au contexte national et s’adresse aussi bien aux associations de propriétaires de zones humides, qu’aux exploitations agricoles, forestières ou encore aux sociétés de chasse communales. Elle met en avant les initiatives concrètes et quotidiennes, souvent menées sans aides publiques ni obligation légale, qui contribuent à préserver la faune, les habitats et les paysages...

Dans un contexte où l’Union européenne prépare la mise en œuvre du règlement sur la restauration de la nature, l’objectif est clair : démontrer que les propriétaires ruraux, par leurs pratiques volontaires et exemplaires, représentent un levier essentiel pour la préservation et la reconquête de la biodiversité. Fort de près de 100 territoires en France et plus de 550 en Europe, le label « Wildlife Estates – Territoires de Faune Sauvage » propose une approche complémentaire et innovante face à l’urgence écologique. Créée en 2011, la version française du label repose sur une évaluation adaptée au contexte national et s’adresse aussi bien aux associations de propriétaires de zones humides, qu’aux exploitations agricoles, forestières ou encore aux sociétés de chasse communales. Elle met en avant les initiatives concrètes et quotidiennes, souvent menées sans aides publiques ni obligation légale, qui contribuent à préserver la faune, les habitats et les paysages... Cette initiative s’inscrit dans la continuité des mesures de simplification et de mutualisation déjà engagées dans d’autres secteurs publics, avec pour objectif de contribuer à la réduction de la dépense publique. Concrètement, cette réforme reprend partiellement les pistes évoquées par le ministère des Comptes publics au printemps dernier, qui envisageait une réduction des effectifs de l’État pour dégager plusieurs milliards d’euros d’économies d’ici 2027. Le rapport sénatorial avance une soixantaine de propositions, parmi lesquelles la fusion des structures de gestion des parcs nationaux. L’idée est de limiter la dispersion administrative, d’éviter les doublons et de renforcer la cohérence des politiques de biodiversité en France. L’exemple des regroupements antérieurs plaide en faveur de cette orientation. En 2019, la fusion de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage avec l’Agence française pour la biodiversité a donné naissance à l’OFB. Cette opération, conçue pour simplifier et centraliser, a permis d’harmoniser les pratiques et d’optimiser la gestion des moyens. Pour les sénateurs, une logique similaire doit désormais prévaloir pour les parcs nationaux...

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des mesures de simplification et de mutualisation déjà engagées dans d’autres secteurs publics, avec pour objectif de contribuer à la réduction de la dépense publique. Concrètement, cette réforme reprend partiellement les pistes évoquées par le ministère des Comptes publics au printemps dernier, qui envisageait une réduction des effectifs de l’État pour dégager plusieurs milliards d’euros d’économies d’ici 2027. Le rapport sénatorial avance une soixantaine de propositions, parmi lesquelles la fusion des structures de gestion des parcs nationaux. L’idée est de limiter la dispersion administrative, d’éviter les doublons et de renforcer la cohérence des politiques de biodiversité en France. L’exemple des regroupements antérieurs plaide en faveur de cette orientation. En 2019, la fusion de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage avec l’Agence française pour la biodiversité a donné naissance à l’OFB. Cette opération, conçue pour simplifier et centraliser, a permis d’harmoniser les pratiques et d’optimiser la gestion des moyens. Pour les sénateurs, une logique similaire doit désormais prévaloir pour les parcs nationaux...