L’aménagement de couverts pour le gibier, qu’il s’agisse de cultures, de haies, de friches ou de bosquets, constitue un élément essentiel dans la gestion rationnelle des territoires de chasse.  Leur utilité dépasse largement le simple cadre cynégétique : ils participent à la préservation de la biodiversité, à l’équilibre écologique et à l’attractivité des paysages ruraux. Qu’il s’agisse de grandes plaines céréalières ou de massifs boisés, la création et l’entretien de couverts répondent à un ensemble de besoins vitaux pour la faune sauvage. Dans de nombreuses régions, l’évolution des pratiques agricoles et sylvicoles a conduit à une diminution drastique des habitats naturels.

Leur utilité dépasse largement le simple cadre cynégétique : ils participent à la préservation de la biodiversité, à l’équilibre écologique et à l’attractivité des paysages ruraux. Qu’il s’agisse de grandes plaines céréalières ou de massifs boisés, la création et l’entretien de couverts répondent à un ensemble de besoins vitaux pour la faune sauvage. Dans de nombreuses régions, l’évolution des pratiques agricoles et sylvicoles a conduit à une diminution drastique des habitats naturels.  Or, tout animal sauvage a besoin de trois éléments fondamentaux : nourriture, eau, et abri. En plaine, notamment dans les zones intensivement cultivées, les périodes de moisson ou de labour laissent les terrains totalement nus. Le petit gibier (perdrix, faisans, lièvres, lapins) devient alors plus vulnérable aux prédateurs et aux conditions météorologiques. En forêt, les couverts peuvent manquer dans les sous-étages, lorsqu’une gestion trop fermée du milieu empêche le développement de la strate arbustive. Dans les deux cas, la capacité d’accueil du milieu diminue, ce qui entraîne une baisse des effectifs de gibier, par l’abandon de ces territoires....

Or, tout animal sauvage a besoin de trois éléments fondamentaux : nourriture, eau, et abri. En plaine, notamment dans les zones intensivement cultivées, les périodes de moisson ou de labour laissent les terrains totalement nus. Le petit gibier (perdrix, faisans, lièvres, lapins) devient alors plus vulnérable aux prédateurs et aux conditions météorologiques. En forêt, les couverts peuvent manquer dans les sous-étages, lorsqu’une gestion trop fermée du milieu empêche le développement de la strate arbustive. Dans les deux cas, la capacité d’accueil du milieu diminue, ce qui entraîne une baisse des effectifs de gibier, par l’abandon de ces territoires....

Côté aménagement...

La rétention de l’eau, quand elle tombe en abondance, devrait être un pilier central de toute politique de gestion des ressources naturelles. Dans la nature, les sols, les zones humides, les forêts, les haies freinent cet écoulement et permettent l’infiltration progressive, mais, dans nos territoires anthropisés, les aménagements agricoles et urbains ont largement rompu cet équilibre.

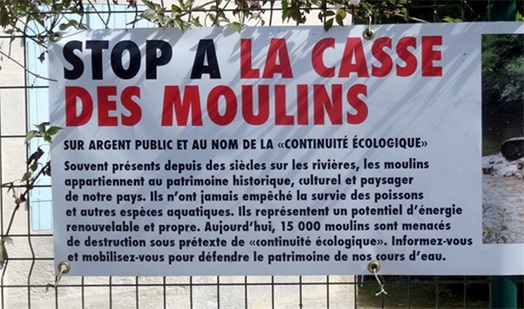

La rétention de l’eau, quand elle tombe en abondance, devrait être un pilier central de toute politique de gestion des ressources naturelles. Dans la nature, les sols, les zones humides, les forêts, les haies freinent cet écoulement et permettent l’infiltration progressive, mais, dans nos territoires anthropisés, les aménagements agricoles et urbains ont largement rompu cet équilibre.  En même temps, la continuité écologique conduit à détruire certains ouvrages hydrauliques anciens, notamment les moulins, accusés de fragmenter les cours d’eau, et on applaudit, en revanche, le retour des castors, qui construisent des barrages naturels sur ces mêmes rivières ! Cette incohérence révèle un profond malaise dans notre rapport à l’eau et à son cycle. Retenir le précieux liquide ne devrait pas être vu comme un acte de prédation, mais bien comme une forme d’intelligence collective, où l’homme agit avec la nature pour ralentir son cycle, et en tirer un bénéfice partagé, sans perturber les écosystèmes. Malheureusement, cette gestion se heurte à des blocages d’abord culturels, puis idéologiques. Certains acteurs, sous couvert de défense de la nature, refusent toute intervention humaine, assimilant la rétention d’eau à un pillage organisé. Cette défiance est alimentée par la crainte que des intérêts privés détournent, à leur seul profit, une ressource commune. Et pourtant...

En même temps, la continuité écologique conduit à détruire certains ouvrages hydrauliques anciens, notamment les moulins, accusés de fragmenter les cours d’eau, et on applaudit, en revanche, le retour des castors, qui construisent des barrages naturels sur ces mêmes rivières ! Cette incohérence révèle un profond malaise dans notre rapport à l’eau et à son cycle. Retenir le précieux liquide ne devrait pas être vu comme un acte de prédation, mais bien comme une forme d’intelligence collective, où l’homme agit avec la nature pour ralentir son cycle, et en tirer un bénéfice partagé, sans perturber les écosystèmes. Malheureusement, cette gestion se heurte à des blocages d’abord culturels, puis idéologiques. Certains acteurs, sous couvert de défense de la nature, refusent toute intervention humaine, assimilant la rétention d’eau à un pillage organisé. Cette défiance est alimentée par la crainte que des intérêts privés détournent, à leur seul profit, une ressource commune. Et pourtant...

En règle générale, le gibier ne doit rien remarquer d’étrange ou d’inquiétant dans le paysage qui prend, selon les saisons des teintes bien différentes. Au bois, lorsqu’un gibier est mené par les chiens et qu’il apparaît au loin, un premier réflexe incite le tireur à épauler tout de suite. Ce réflexe, trop rapide, est à déconseiller. A moins que d’être parfaitement dissimulé, le moindre mouvement sera détecté par un animal en fuite. Donc, préalablement aux battues d’hiver au bois, il faut réviser ou confectionner les « claies » appelées communément « paillassons d’affût », puisque c’est ainsi que l’on nomme les écrans fichés verticalement dans le sol, destinés à masquer les chasseurs placés sur la ligne de tir, souvent une large sommière. La pose d’une « claie » s’effectue à l’aide de deux pieux solidement fichés en terre. Pour les battues de gros (chevreuils, cerfs, sangliers), ces paillassons sont généralement écartés les uns des autres d’environ 100 mètres. Comme il est nécessaire d’avoir un dégagement important à l’arrière, les postes seront évidemment placés ventre au bois, c’est-à-dire face à la traque afin que le chasseur puisse tirer, comme il se doit, au rembuché...

En règle générale, le gibier ne doit rien remarquer d’étrange ou d’inquiétant dans le paysage qui prend, selon les saisons des teintes bien différentes. Au bois, lorsqu’un gibier est mené par les chiens et qu’il apparaît au loin, un premier réflexe incite le tireur à épauler tout de suite. Ce réflexe, trop rapide, est à déconseiller. A moins que d’être parfaitement dissimulé, le moindre mouvement sera détecté par un animal en fuite. Donc, préalablement aux battues d’hiver au bois, il faut réviser ou confectionner les « claies » appelées communément « paillassons d’affût », puisque c’est ainsi que l’on nomme les écrans fichés verticalement dans le sol, destinés à masquer les chasseurs placés sur la ligne de tir, souvent une large sommière. La pose d’une « claie » s’effectue à l’aide de deux pieux solidement fichés en terre. Pour les battues de gros (chevreuils, cerfs, sangliers), ces paillassons sont généralement écartés les uns des autres d’environ 100 mètres. Comme il est nécessaire d’avoir un dégagement important à l’arrière, les postes seront évidemment placés ventre au bois, c’est-à-dire face à la traque afin que le chasseur puisse tirer, comme il se doit, au rembuché... Cependant, c’est la production quasi annuelle de glands qui constitue l’une de ses principales caractéristiques et lui confère cette fantastique capacité de production de protéines dont les bêtes noires ont besoin. Chaque année, des tonnes de glands assurent la nourriture à des dizaines de milliers de bêtes noires qui n’ont donc aucun mal à proliférer. La progression vers le nord de ce chêne thermophile peut donc poser, à plus ou moins long terme, quelques interrogations. En effet, si l’on remplace les variables climatiques actuelles par celles estimées à la fin du siècle, on constate une nette extension de son aire habituelle. L’étude révèle notamment qu’en 2100, la niche climatique du chêne vert pourrait aller au-delà de la latitude de la Loire. Bien entendu, cela reste théorique car de nombreuses incertitudes demeurent, quant à la capacité d’adaptation des essences à la montée générale des températures. Le chêne vert sera-t-il notamment capable de s’adapter à la compétition avec d’autres espèces forestières ? Autant de questions qui restent posées, auxquelles les forestiers tentent de répondre, afin de préparer les peuplements de demain...

Cependant, c’est la production quasi annuelle de glands qui constitue l’une de ses principales caractéristiques et lui confère cette fantastique capacité de production de protéines dont les bêtes noires ont besoin. Chaque année, des tonnes de glands assurent la nourriture à des dizaines de milliers de bêtes noires qui n’ont donc aucun mal à proliférer. La progression vers le nord de ce chêne thermophile peut donc poser, à plus ou moins long terme, quelques interrogations. En effet, si l’on remplace les variables climatiques actuelles par celles estimées à la fin du siècle, on constate une nette extension de son aire habituelle. L’étude révèle notamment qu’en 2100, la niche climatique du chêne vert pourrait aller au-delà de la latitude de la Loire. Bien entendu, cela reste théorique car de nombreuses incertitudes demeurent, quant à la capacité d’adaptation des essences à la montée générale des températures. Le chêne vert sera-t-il notamment capable de s’adapter à la compétition avec d’autres espèces forestières ? Autant de questions qui restent posées, auxquelles les forestiers tentent de répondre, afin de préparer les peuplements de demain...  Avec ce recueil de techniques conciliant biodiversité et performances, le programme Avifaune vient de publier une « boite à outils » rassemblant l’intégralité des outils et des protocoles réalisés dans le cadre du partenariat Agrifaune, depuis son commencement en 2006. Ce programme Agrifaune est un partenariat entre l’OFB, les Chambres d’agriculture, la FNSEA et les Fédérations des chasseurs. Conçu à l’échelle nationale, il se décline en régions en mobilisant les réseaux de ces quatre partenaires. L’objectif de ce programme est de faire travailler ensemble acteurs agricoles et cynégétiques, afin de préserver la petite faune sauvage dans les milieux agricoles. Pour que la préservation de cette biodiversité en déclin soit un succès, Agrifaune veille à concilier performance économique et agronomique des exploitations, avec la limitation des impacts des pratiques agricoles sur la faune sauvage. La boite à outils se divise en deux parties : l’une à destination des agriculteurs et l’autre à destination des conseillers et techniciens (agricoles et cynégétiques). Les outils créés concernent cinq thématiques :

Avec ce recueil de techniques conciliant biodiversité et performances, le programme Avifaune vient de publier une « boite à outils » rassemblant l’intégralité des outils et des protocoles réalisés dans le cadre du partenariat Agrifaune, depuis son commencement en 2006. Ce programme Agrifaune est un partenariat entre l’OFB, les Chambres d’agriculture, la FNSEA et les Fédérations des chasseurs. Conçu à l’échelle nationale, il se décline en régions en mobilisant les réseaux de ces quatre partenaires. L’objectif de ce programme est de faire travailler ensemble acteurs agricoles et cynégétiques, afin de préserver la petite faune sauvage dans les milieux agricoles. Pour que la préservation de cette biodiversité en déclin soit un succès, Agrifaune veille à concilier performance économique et agronomique des exploitations, avec la limitation des impacts des pratiques agricoles sur la faune sauvage. La boite à outils se divise en deux parties : l’une à destination des agriculteurs et l’autre à destination des conseillers et techniciens (agricoles et cynégétiques). Les outils créés concernent cinq thématiques :  création de points d’eau permanents et les apports de compléments : crud-ammoniac, goudron de Norvège et pierres à sel. Pour les points d’eau : leur création doit être prévue dans le cadre de l’aménagement cynégétique global du territoire de chasse. La création de petites fosses avec un film plastique en fond est à déconseiller. Fragile, il est rapidement percé par les petits rongeurs ou déchiré par le pied d’un sanglier ou d’un chevreuil. Optez donc pour la vasque bétonnée, coulée sur place, plus onéreuse certes, mais à la longévité garantie. Et veillez, pour son approvisionnement en période sèche, à ce qu’elle soit facilement accessible. L’apport de crud-ammoniac : à l’origine, ce produit est un résidu solide de la carbonisation ou de la distillation de certaines

création de points d’eau permanents et les apports de compléments : crud-ammoniac, goudron de Norvège et pierres à sel. Pour les points d’eau : leur création doit être prévue dans le cadre de l’aménagement cynégétique global du territoire de chasse. La création de petites fosses avec un film plastique en fond est à déconseiller. Fragile, il est rapidement percé par les petits rongeurs ou déchiré par le pied d’un sanglier ou d’un chevreuil. Optez donc pour la vasque bétonnée, coulée sur place, plus onéreuse certes, mais à la longévité garantie. Et veillez, pour son approvisionnement en période sèche, à ce qu’elle soit facilement accessible. L’apport de crud-ammoniac : à l’origine, ce produit est un résidu solide de la carbonisation ou de la distillation de certaines houilles grasses. Employé comme désherbant, les agriculteurs ont constaté que les sangliers venaient s’y frotter, bénéficiant ainsi des effets antiparasitaires de ce produit. Son emploi est simple : dans une souille, creusez une sorte de cuvette de 30 cm environ de profondeur et versez-y le crud-ammoniac. Le goudron de Norvège : dès qu’il sort de sa souille, le sanglier aime se frotter. On peut donc créer un frottoir artificiel ou, si le propriétaire le permet, enduire le bas de quelques arbres avec du goudron végétal, dénommé « goudron de Norvège ». L’odeur de ce produit incitera aussi bien cerfs que sangliers à venir s’y frotter. Avant d’apposer le goudron, vous ferez quelques entailles verticales de 2 cm de profondeur sur les futurs frottoirs. Elles serviront à mieux fixer le produit qui conservera plus longtemps son pouvoir attractif. Les pierres à sel : indispensables aux grands animaux qui en sont friands par besoin, elles devront être placées près des stations d’affouragement, cultures à gibier et coulées. L’idéal est de les placer au-dessus d’un pieu de 1,50 m de haut et de 15 cm de diamètre, préalablement écorcé. L’humidité fera fondre lentement le sel qui s’écoulera le long de son support.

houilles grasses. Employé comme désherbant, les agriculteurs ont constaté que les sangliers venaient s’y frotter, bénéficiant ainsi des effets antiparasitaires de ce produit. Son emploi est simple : dans une souille, creusez une sorte de cuvette de 30 cm environ de profondeur et versez-y le crud-ammoniac. Le goudron de Norvège : dès qu’il sort de sa souille, le sanglier aime se frotter. On peut donc créer un frottoir artificiel ou, si le propriétaire le permet, enduire le bas de quelques arbres avec du goudron végétal, dénommé « goudron de Norvège ». L’odeur de ce produit incitera aussi bien cerfs que sangliers à venir s’y frotter. Avant d’apposer le goudron, vous ferez quelques entailles verticales de 2 cm de profondeur sur les futurs frottoirs. Elles serviront à mieux fixer le produit qui conservera plus longtemps son pouvoir attractif. Les pierres à sel : indispensables aux grands animaux qui en sont friands par besoin, elles devront être placées près des stations d’affouragement, cultures à gibier et coulées. L’idéal est de les placer au-dessus d’un pieu de 1,50 m de haut et de 15 cm de diamètre, préalablement écorcé. L’humidité fera fondre lentement le sel qui s’écoulera le long de son support. Le premier est un broyeur de branches et de végétaux monté sur un chassis-remorque tractable par un véhicule équipé d’une boule de traction de 50 mm de diamètre. Il absorbera sans faiblir les branches jusqu’à 15 centimètres de diamètre, qui seront instantanément broyées par le rotor équipé de 24 fléaux mobiles, ou de 6 outils coupants fixes (option). La largeur d’entrée sur le rotor est de 23 cm, et trois motorisations sont disponibles : 25 ou 30 cv essence et 27 cv diesel. La base est une remorque routière < 750 kg, non freinée, permis B. La trémie est équipée d'un rouleau ameneur et d'un tapis inférieur, avec entrée déportée. L’accès au rotor est rapide par simple basculement de l'éjection.

Le premier est un broyeur de branches et de végétaux monté sur un chassis-remorque tractable par un véhicule équipé d’une boule de traction de 50 mm de diamètre. Il absorbera sans faiblir les branches jusqu’à 15 centimètres de diamètre, qui seront instantanément broyées par le rotor équipé de 24 fléaux mobiles, ou de 6 outils coupants fixes (option). La largeur d’entrée sur le rotor est de 23 cm, et trois motorisations sont disponibles : 25 ou 30 cv essence et 27 cv diesel. La base est une remorque routière < 750 kg, non freinée, permis B. La trémie est équipée d'un rouleau ameneur et d'un tapis inférieur, avec entrée déportée. L’accès au rotor est rapide par simple basculement de l'éjection.

Un feu de végétation démarre du sol et, dans 9 cas sur 10, à cause d’une action humaine. Les éléments fins de la végétation s'enflamment (herbes, broussailles, petites branches, aiguilles, etc….) et le feu se propage, des branches basses et mortes les plus proches du sol vers les cimes des arbres. A ce stade, le feu est déjà devenu difficile à contrôler, car il courre rapidement dans le feuillage des arbres, puis progresse d'un arbre à l'autre, notamment lorsque les branches se touchent. La masse combustible étant très importante, le front de flammes généré est très puissant, difficilement maîtrisable et peut occasionner des dégâts importants. Les feux majeurs de 2022 nous rappellent l’importance du risque d’incendie de forêt et de végétation. Le changement climatique intensifie ce risque : la saison des feux s’allonge et le risque s’étend dans de nouvelles régions. Débroussailler son terrain et les abords de son habitation, c’est faire face à cette menace : vous limitez la propagation du feu, facilitez l’intervention des sapeurs-pompiers et c’est aussi la meilleure des protections pour vous et vos biens. C’est pour cette raison qu’il s’agit d’une obligation légale sur une partie de notre territoire, lorsque le risque le justifie. Le débroussaillement vise à réduire la masse de végétaux dans une zone de 50 mètres (ou 100 mètres à adapter au contexte communal) autour de vos bâtiments ou autre équipement. Vous êtes concerné par cette obligation si vous êtes propriétaire de bâtiments ou d’équipements situés à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis et garrigues. Le maire est chargé du contrôle du respect à cette obligation et les agents assermentés sont habilités à verbaliser. Pour savoir si vous êtes concerné par l’obligation légale de débroussaillement, vous pouvez contacter votre mairie, votre préfecture ou vous rendre sur feux-foret.gouv.fr, où vous trouverez toutes les informations utiles.

Un feu de végétation démarre du sol et, dans 9 cas sur 10, à cause d’une action humaine. Les éléments fins de la végétation s'enflamment (herbes, broussailles, petites branches, aiguilles, etc….) et le feu se propage, des branches basses et mortes les plus proches du sol vers les cimes des arbres. A ce stade, le feu est déjà devenu difficile à contrôler, car il courre rapidement dans le feuillage des arbres, puis progresse d'un arbre à l'autre, notamment lorsque les branches se touchent. La masse combustible étant très importante, le front de flammes généré est très puissant, difficilement maîtrisable et peut occasionner des dégâts importants. Les feux majeurs de 2022 nous rappellent l’importance du risque d’incendie de forêt et de végétation. Le changement climatique intensifie ce risque : la saison des feux s’allonge et le risque s’étend dans de nouvelles régions. Débroussailler son terrain et les abords de son habitation, c’est faire face à cette menace : vous limitez la propagation du feu, facilitez l’intervention des sapeurs-pompiers et c’est aussi la meilleure des protections pour vous et vos biens. C’est pour cette raison qu’il s’agit d’une obligation légale sur une partie de notre territoire, lorsque le risque le justifie. Le débroussaillement vise à réduire la masse de végétaux dans une zone de 50 mètres (ou 100 mètres à adapter au contexte communal) autour de vos bâtiments ou autre équipement. Vous êtes concerné par cette obligation si vous êtes propriétaire de bâtiments ou d’équipements situés à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis et garrigues. Le maire est chargé du contrôle du respect à cette obligation et les agents assermentés sont habilités à verbaliser. Pour savoir si vous êtes concerné par l’obligation légale de débroussaillement, vous pouvez contacter votre mairie, votre préfecture ou vous rendre sur feux-foret.gouv.fr, où vous trouverez toutes les informations utiles.

Le jury international de « Wildlife Estates » a décerné le label « Territoires de Faune Sauvage » à l’AICA Saint Victor et à l’ACCA de Coustouge pour son territoire, et ce pour une durée de cinq années. Le Comité de pilotage a chaleureusement félicité le lauréat pour son investissement dans la mobilisation des propriétaires de la commune de Coustouge, et l’investissement considérable des membres de l’AICA Saint-Victor pour la réouverture de ce secteur de garrigue en déprise.

Le jury international de « Wildlife Estates » a décerné le label « Territoires de Faune Sauvage » à l’AICA Saint Victor et à l’ACCA de Coustouge pour son territoire, et ce pour une durée de cinq années. Le Comité de pilotage a chaleureusement félicité le lauréat pour son investissement dans la mobilisation des propriétaires de la commune de Coustouge, et l’investissement considérable des membres de l’AICA Saint-Victor pour la réouverture de ce secteur de garrigue en déprise.

En 3 ans et après plus de 3 000 heures de travail bénévole, les chasseurs de l’AICA ont réouvert, par des travaux d’élagage, gyrobroyage, décompactage des parcelles, semis de cultures faunistiques méditerranéennes pérennes, une cinquantaine de mini-parcelles pour une surface de 26 ha et creusé 10 points d’eau (1 pour 70 ha) pour la faune. Ces aménagements, qui concourent au réinvestissement de la garrigue, l’enrichissent d’une grande variété d’espèces, chassables et protégées. Une belle action qu’il était nécessaire de souligner.

En 3 ans et après plus de 3 000 heures de travail bénévole, les chasseurs de l’AICA ont réouvert, par des travaux d’élagage, gyrobroyage, décompactage des parcelles, semis de cultures faunistiques méditerranéennes pérennes, une cinquantaine de mini-parcelles pour une surface de 26 ha et creusé 10 points d’eau (1 pour 70 ha) pour la faune. Ces aménagements, qui concourent au réinvestissement de la garrigue, l’enrichissent d’une grande variété d’espèces, chassables et protégées. Une belle action qu’il était nécessaire de souligner.  « Au sec… » alertent les spécialistes du précieux liquide, qui cherchent la solution miracle pour empêcher l’eau de couler… trop vite. Des solutions, relativement simples et peu coûteuses existent, encore faudrait-il que les ayatollahs de l’écologie mettent fin à leurs idées destructrices qui, depuis plus de dix ans, contribuent à accélérer et amplifier le problème. Rappelons qu’avec une pluviométrie moyenne de 800 mm par an, le territoire métropolitain reçoit 440 milliards de mètres cubes d’eau. Alors, où est la faille qui engloutit ce précieux liquide ? Dans le ruissellement que l’on a favorisé partout pour que l’eau s’en aille, et docile, elle obéit et s’en va… mais de plus en plus vite. Drainages, bétonisation, cultures d’hiver, tassements des sols, destructions des barrages sur les cours d’eau, tout s’additionne. Alors que les eaux filaient vers la mer à la vitesse de 2 km/heure dans les années 1970, elles y vont aujourd’hui à plus du double.

« Au sec… » alertent les spécialistes du précieux liquide, qui cherchent la solution miracle pour empêcher l’eau de couler… trop vite. Des solutions, relativement simples et peu coûteuses existent, encore faudrait-il que les ayatollahs de l’écologie mettent fin à leurs idées destructrices qui, depuis plus de dix ans, contribuent à accélérer et amplifier le problème. Rappelons qu’avec une pluviométrie moyenne de 800 mm par an, le territoire métropolitain reçoit 440 milliards de mètres cubes d’eau. Alors, où est la faille qui engloutit ce précieux liquide ? Dans le ruissellement que l’on a favorisé partout pour que l’eau s’en aille, et docile, elle obéit et s’en va… mais de plus en plus vite. Drainages, bétonisation, cultures d’hiver, tassements des sols, destructions des barrages sur les cours d’eau, tout s’additionne. Alors que les eaux filaient vers la mer à la vitesse de 2 km/heure dans les années 1970, elles y vont aujourd’hui à plus du double.  Deux fois moins de temps pour s’infiltrer et regarnir les nappes. On pourrait, par exemple, en montagne, encourager les canons à neige. Ils stockeraient de l’eau en altitude sous forme de neige, qui serait ensuite restituée au cours des mois d’été. On pourrait, par exemple, sur les plateaux des bassins, réautoriser les labours, véritable piège à eau dont la seule issue possible est l’infiltration vers les nappes. On pourrait, par exemple reconstruire tous ces barrages et retenues d’eau détruits depuis des années par les verts au motif d’une continuité écologique, qui n’avait d’ailleurs jamais été interrompue, preuve en est la richesse de la flore et la faune jusqu’aux sources. A quand un véritable aménagement du territoire, non pas pour prendre de l’eau dans le sous-sol pour remplir des « bassines » de surface, mais en faisant l’inverse, prendre une petite partie des excédents d’hiver pour les aider à descendre et regarnir les nappes souterraines. La conclusion coule de source : nous ne manquons pas d’eau, mais après avoir facilité son écoulement, on ne sait pas aujourd’hui, comment la retenir…

Deux fois moins de temps pour s’infiltrer et regarnir les nappes. On pourrait, par exemple, en montagne, encourager les canons à neige. Ils stockeraient de l’eau en altitude sous forme de neige, qui serait ensuite restituée au cours des mois d’été. On pourrait, par exemple, sur les plateaux des bassins, réautoriser les labours, véritable piège à eau dont la seule issue possible est l’infiltration vers les nappes. On pourrait, par exemple reconstruire tous ces barrages et retenues d’eau détruits depuis des années par les verts au motif d’une continuité écologique, qui n’avait d’ailleurs jamais été interrompue, preuve en est la richesse de la flore et la faune jusqu’aux sources. A quand un véritable aménagement du territoire, non pas pour prendre de l’eau dans le sous-sol pour remplir des « bassines » de surface, mais en faisant l’inverse, prendre une petite partie des excédents d’hiver pour les aider à descendre et regarnir les nappes souterraines. La conclusion coule de source : nous ne manquons pas d’eau, mais après avoir facilité son écoulement, on ne sait pas aujourd’hui, comment la retenir…

Indispensable à l’équilibre de la faune sauvage, la distribution de pierres à sel est relativement facile à mettre en place, à la condition cependant de bien les positionner. Les meilleurs emplacements sont toujours le long d'une transition qui mène à un site de nourriture, mais jamais sur le site de nourriture lui-même. Les pierres à sel ne seront pas posées à même le sol, ce qui ferait perdre tous les écoulements de fonte, mais seront, soit suspendues, soit posées sur un pied de baliveau coupé à 100/120 cm de hauteur. A défaut, une souche fera l’affaire après avoir planté dedans un fer rond qui dépassera d’une vingtaine de cm, lequel servira d’axe de maintien. La proximité d’un point d’eau ou d’une souille n’est pas obligatoire, mais apportera toutefois un plus si la pierre est placée entre 20 et 30 mètres, mais jamais sur le bord. Pour une disposition optimum, comptez une pierre pour 50 ha environ, et toujours à proximité d’une coulée menant d’une zone de repos à une zone de nourrissage. Outre l’apport de minéraux et d'oligo-éléments, le sel (chlorure de sodium) contribuent à réguler l’hydratation des animaux et participe au bon fonctionnement de leur système nerveux, de leurs muscles et favorise la digestion.

Indispensable à l’équilibre de la faune sauvage, la distribution de pierres à sel est relativement facile à mettre en place, à la condition cependant de bien les positionner. Les meilleurs emplacements sont toujours le long d'une transition qui mène à un site de nourriture, mais jamais sur le site de nourriture lui-même. Les pierres à sel ne seront pas posées à même le sol, ce qui ferait perdre tous les écoulements de fonte, mais seront, soit suspendues, soit posées sur un pied de baliveau coupé à 100/120 cm de hauteur. A défaut, une souche fera l’affaire après avoir planté dedans un fer rond qui dépassera d’une vingtaine de cm, lequel servira d’axe de maintien. La proximité d’un point d’eau ou d’une souille n’est pas obligatoire, mais apportera toutefois un plus si la pierre est placée entre 20 et 30 mètres, mais jamais sur le bord. Pour une disposition optimum, comptez une pierre pour 50 ha environ, et toujours à proximité d’une coulée menant d’une zone de repos à une zone de nourrissage. Outre l’apport de minéraux et d'oligo-éléments, le sel (chlorure de sodium) contribuent à réguler l’hydratation des animaux et participe au bon fonctionnement de leur système nerveux, de leurs muscles et favorise la digestion.