- Aude : le violent incendie de début août, a ravagé quelques 17 000 hectares de pinède et de garrigue, dont 2 300 hectares de forêts publiques. Les pins d’Alep, représentant 80 à 90 % des essences touchées, ont été particulièrement affectés. Stéphane Villarubias, directeur territorial de l’ONF pour l’Aude, l’Ariège et les Pyrénées-Orientales, dresse un bilan alarmant : environ 500 000 m³ de bois morts devront être traités, soit plus du double du volume habituel écoulé chaque année. Une fois le feu totalement éteint, l’ONF entamera un chantier inédit. Sa première mission consistera à sécuriser les sentiers, routes et pistes pour éviter tout danger lié aux arbres calcinés, puis à nettoyer les zones sinistrées.  Un état des lieux sera établi grâce à des images satellites, complété par des relevés sur le terrain à partir d’octobre. Le bois vendable sera mis sur le marché, et les autres, non vendables seront utilisés pour fabriquer des palettes ou transformés en plaquettes forestières destinées aux chaufferies industrielles des collectivités. Face à l’ampleur des dégâts, un comité de pilotage sera mis en place afin de planifier l’avenir des Corbières. L’objectif : favoriser le renouvellement naturel des peuplements, sans reboisement massif. Avec l’automne et les premières pluies, un reverdissement est attendu, même si les troncs calcinés resteront visibles longtemps.

Un état des lieux sera établi grâce à des images satellites, complété par des relevés sur le terrain à partir d’octobre. Le bois vendable sera mis sur le marché, et les autres, non vendables seront utilisés pour fabriquer des palettes ou transformés en plaquettes forestières destinées aux chaufferies industrielles des collectivités. Face à l’ampleur des dégâts, un comité de pilotage sera mis en place afin de planifier l’avenir des Corbières. L’objectif : favoriser le renouvellement naturel des peuplements, sans reboisement massif. Avec l’automne et les premières pluies, un reverdissement est attendu, même si les troncs calcinés resteront visibles longtemps.

- Aveyron : à Mostuéjouls, la population de mouflons se porte bien, affirme la FDC 12. À quelques semaines de l’ouverture de la chasse, l’organisme confirme la bonne santé de cette espèce emblématique, implantée dans la commune depuis son introduction en 1966. Ce territoire reste aujourd’hui le principal refuge des mouflons aveyronnais, descendants des premiers lâchers, renforcés par une dizaine d’animaux supplémentaires entre 1969 et 1973. Depuis deux ans, la FDC 12 observe attentivement cette population d’ovins sauvages à travers le programme CYNOBS, conduit en partenariat avec l’OFB et financé par l’Ecocontribution.  Quatre circuits de comptage sont effectués plusieurs fois par an. Cette surveillance mobilise techniciens, chasseurs, arboriculteurs et propriétaires bénévoles, tous impliqués dans la préservation et le suivi de l’espèce. Les données collectées sont jugées positives, et, malgré les incendies récents et l’augmentation du plan de chasse, la population reste « stable et dynamique ». Un autre indicateur réjouit les observateurs : la nette amélioration de la qualité des trophées, signe d’une bonne vitalité génétique et d’un équilibre écologique préservé sur le territoire.

Quatre circuits de comptage sont effectués plusieurs fois par an. Cette surveillance mobilise techniciens, chasseurs, arboriculteurs et propriétaires bénévoles, tous impliqués dans la préservation et le suivi de l’espèce. Les données collectées sont jugées positives, et, malgré les incendies récents et l’augmentation du plan de chasse, la population reste « stable et dynamique ». Un autre indicateur réjouit les observateurs : la nette amélioration de la qualité des trophées, signe d’une bonne vitalité génétique et d’un équilibre écologique préservé sur le territoire.

- Côtes d’Armor : le samedi 16 août 2025, un sanglier mort a été découvert sur la plage de Lermot, à Hillion. Le signalement ayant été fait par des promeneurs, la mairesse, Annie Guennou, a rapidement sollicité l’intervention de la gendarmerie, de l’OFB et de la réserve naturelle. Selon les premiers témoignages, l’animal se serait piégé entre Morieux et Hillion avant de se noyer, la marée rejetant ensuite son corps sur le sable.  La carcasse a été sécurisée et confiée à l’OFB pour analyses. Ce nouvel incident relance les inquiétudes sur les algues vertes. Depuis janvier, quatre cadavres de sangliers ont été retrouvés sur les plages des Côtes-d’Armor. La zone, connue pour sa prolifération d’ulves, est régulièrement pointée du doigt. En mars dernier, le parquet de Brest avait confirmé qu’un sanglier découvert en 2024 à Morieux était mort par intoxication à l’hydrogène sulfuré, gaz dégagé par la décomposition de ces algues. La question d’un lien entre les mortalités animales et ce phénomène environnemental reste donc sensible. Pour autant, aucune trace d’algues vertes n’a été constatée lors de l’intervention des forces de l’ordre.

La carcasse a été sécurisée et confiée à l’OFB pour analyses. Ce nouvel incident relance les inquiétudes sur les algues vertes. Depuis janvier, quatre cadavres de sangliers ont été retrouvés sur les plages des Côtes-d’Armor. La zone, connue pour sa prolifération d’ulves, est régulièrement pointée du doigt. En mars dernier, le parquet de Brest avait confirmé qu’un sanglier découvert en 2024 à Morieux était mort par intoxication à l’hydrogène sulfuré, gaz dégagé par la décomposition de ces algues. La question d’un lien entre les mortalités animales et ce phénomène environnemental reste donc sensible. Pour autant, aucune trace d’algues vertes n’a été constatée lors de l’intervention des forces de l’ordre.

[ LIRE LA SUITE... ]

Il lui a donné non seulement une compréhension scientifique du vivant, mais aussi une proximité concrète avec le monde agricole, la ruralité et les traditions qui en découlent. C’est dans cette culture que prend racine sa passion pour la chasse. Maire de Rambouillet dès 1983, sénateur des Yvelines à partir de 1986, Gérard Larcher a construit une carrière politique longue et respectée. Président du Sénat depuis 2008, il occupe la troisième place dans l’ordre institutionnel de la République. Mais derrière l’homme politique, souvent perçu à travers son rôle d’arbitre des équilibres parlementaires, il y a aussi un passionné de nature et de chasse. Pour lui, l’action publique et l’attachement au monde rural ne sont pas dissociables : ils s’éclairent mutuellement. Contrairement à l’image de la chasse parfois associée aux grands trophées, Gérard Larcher se revendique amateur de petit gibier. Perdrix, faisans, lièvres : ces espèces emblématiques de la chasse traditionnelle française représentent à ses yeux un patrimoine fragile et précieux. La chasse au petit gibier, c’est l’art de marcher dans les plaines, de respecter les équilibres naturels, de partager des moments simples et conviviaux. Elle incarne une certaine idée de la ruralité, où la chasse n’est pas qu’un loisir, mais un lien profond avec la terre et les paysages...

Il lui a donné non seulement une compréhension scientifique du vivant, mais aussi une proximité concrète avec le monde agricole, la ruralité et les traditions qui en découlent. C’est dans cette culture que prend racine sa passion pour la chasse. Maire de Rambouillet dès 1983, sénateur des Yvelines à partir de 1986, Gérard Larcher a construit une carrière politique longue et respectée. Président du Sénat depuis 2008, il occupe la troisième place dans l’ordre institutionnel de la République. Mais derrière l’homme politique, souvent perçu à travers son rôle d’arbitre des équilibres parlementaires, il y a aussi un passionné de nature et de chasse. Pour lui, l’action publique et l’attachement au monde rural ne sont pas dissociables : ils s’éclairent mutuellement. Contrairement à l’image de la chasse parfois associée aux grands trophées, Gérard Larcher se revendique amateur de petit gibier. Perdrix, faisans, lièvres : ces espèces emblématiques de la chasse traditionnelle française représentent à ses yeux un patrimoine fragile et précieux. La chasse au petit gibier, c’est l’art de marcher dans les plaines, de respecter les équilibres naturels, de partager des moments simples et conviviaux. Elle incarne une certaine idée de la ruralité, où la chasse n’est pas qu’un loisir, mais un lien profond avec la terre et les paysages...

Le 30 juillet 2025, la ministre a confirmé publiquement qu’aucun quota n’avait été fixé pour les années 2024 et 2025, prolongeant ainsi une impasse administrative sans précédent. La dernière consultation publique pertinente, publiée au Journal officiel n° 51644 du 22 novembre 2024, s’est révélée problématique. Elle ne comportait ni les chiffres de quotas proposés, ni les données scientifiques justifiant les décisions, et n’accordait qu’une courte période de commentaires, jugée déraisonnable. Ces lacunes ont entraîné plusieurs recours judiciaires, accentuant l’incertitude réglementaire pour l’ensemble du secteur. Les conséquences économiques sont considérables. Des rapports indépendants estiment que les pertes cumulées, depuis le blocage des quotas et des permis d’exportation, atteignent environ 126 millions de dollars (115 millions d’euros). Ces fonds manquants compromettent directement le financement de la lutte contre le braconnage, la gestion des habitats et les projets communautaires liés à la conservation...

Le 30 juillet 2025, la ministre a confirmé publiquement qu’aucun quota n’avait été fixé pour les années 2024 et 2025, prolongeant ainsi une impasse administrative sans précédent. La dernière consultation publique pertinente, publiée au Journal officiel n° 51644 du 22 novembre 2024, s’est révélée problématique. Elle ne comportait ni les chiffres de quotas proposés, ni les données scientifiques justifiant les décisions, et n’accordait qu’une courte période de commentaires, jugée déraisonnable. Ces lacunes ont entraîné plusieurs recours judiciaires, accentuant l’incertitude réglementaire pour l’ensemble du secteur. Les conséquences économiques sont considérables. Des rapports indépendants estiment que les pertes cumulées, depuis le blocage des quotas et des permis d’exportation, atteignent environ 126 millions de dollars (115 millions d’euros). Ces fonds manquants compromettent directement le financement de la lutte contre le braconnage, la gestion des habitats et les projets communautaires liés à la conservation... Selon Brigitte Musch, responsable du Conservatoire génétique des arbres forestiers (CGAF) à l’ONF, « en raison de la forte vulnérabilité climatique des espèces et de l’importance des surfaces concernées, il est nécessaire d’identifier des essences et des provenances plus résistantes ». Les îlots d’avenir répondent à cet enjeu stratégique en s’inscrivant dans le cadre du projet national RENEssences (Réseau national d’évaluation de nouvelles essences). Un îlot d’avenir est constitué d’une parcelle de petite taille (0,5 à 2 hectares, maximum 5 hectares), plantée avec une seule essence choisie pour ses caractéristiques de tolérance aux conditions climatiques projetées. Ces îlots constituent de véritables laboratoires à ciel ouvert. Les experts du département Recherche, développement et innovation (RDI) de l’ONF assurent un suivi rigoureux, incluant la croissance, la mortalité, l’adaptation écologique et la résilience des plantations. L’origine du matériel végétal, les conditions de plantation et l’évolution des individus font l’objet d’un référencement systématique. Un protocole spécifique de gestion intègre également la question du caractère invasif des essences implantées. Si une espèce présente des signes d’invasivité, elle est immédiatement écartée et l’îlot correspondant détruit...

Selon Brigitte Musch, responsable du Conservatoire génétique des arbres forestiers (CGAF) à l’ONF, « en raison de la forte vulnérabilité climatique des espèces et de l’importance des surfaces concernées, il est nécessaire d’identifier des essences et des provenances plus résistantes ». Les îlots d’avenir répondent à cet enjeu stratégique en s’inscrivant dans le cadre du projet national RENEssences (Réseau national d’évaluation de nouvelles essences). Un îlot d’avenir est constitué d’une parcelle de petite taille (0,5 à 2 hectares, maximum 5 hectares), plantée avec une seule essence choisie pour ses caractéristiques de tolérance aux conditions climatiques projetées. Ces îlots constituent de véritables laboratoires à ciel ouvert. Les experts du département Recherche, développement et innovation (RDI) de l’ONF assurent un suivi rigoureux, incluant la croissance, la mortalité, l’adaptation écologique et la résilience des plantations. L’origine du matériel végétal, les conditions de plantation et l’évolution des individus font l’objet d’un référencement systématique. Un protocole spécifique de gestion intègre également la question du caractère invasif des essences implantées. Si une espèce présente des signes d’invasivité, elle est immédiatement écartée et l’îlot correspondant détruit... Le comité d’organisation vient de dévoiler la sélection officielle. Cette année, sept films ont été retenus parmi 33 propositions, un nombre en progression par rapport à l’édition 2024. La programmation témoigne de la diversité des approches et promet un cru 2025 riche en découvertes. Le documentaire « À perte de vue », de Pierre et Carla Petit, ouvrira sans doute les débats avec le récit d’un voyage initiatique à cheval mené par Carla, cavalière malvoyante. Dans « Château de Bran, à l’ombre des prédateurs », Xavier Lefebvre s’attache à la cohabitation délicate entre la fréquentation touristique et la faune sauvage (ours, loups et lynx), dans les forêts qui entourent le château de Dracula. « L’énigme du requin-taupe », signé Stéphane Granzotto, entraîne le spectateur sous l’eau aux côtés de chercheurs, pêcheurs et photographes en quête de réponses sur un prédateur marin encore mystérieux. S’ajoutent à cette sélection : « Italie des fermes pas comme les autres » de Jérémy Frey et Aurélie Saillard, « Le busard sur la paille » de Marion Fernandez et Maxence Lamoureux, « Mes voisins sauvages » de Pascal Cardeilhac et « Mort de Cannelle, la blessure pyrénéenne » de Raynald Mérienne. Au-delà des prix décernés par le jury, le festival valorise également la participation citoyenne. Les collégiens de la classe cinéma remettront le Prix du jeune public, tandis que les spectateurs éliront le Prix du public. Trois jours de projections et de débats qui s’annoncent comme un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles et les amoureux de nature.

Le comité d’organisation vient de dévoiler la sélection officielle. Cette année, sept films ont été retenus parmi 33 propositions, un nombre en progression par rapport à l’édition 2024. La programmation témoigne de la diversité des approches et promet un cru 2025 riche en découvertes. Le documentaire « À perte de vue », de Pierre et Carla Petit, ouvrira sans doute les débats avec le récit d’un voyage initiatique à cheval mené par Carla, cavalière malvoyante. Dans « Château de Bran, à l’ombre des prédateurs », Xavier Lefebvre s’attache à la cohabitation délicate entre la fréquentation touristique et la faune sauvage (ours, loups et lynx), dans les forêts qui entourent le château de Dracula. « L’énigme du requin-taupe », signé Stéphane Granzotto, entraîne le spectateur sous l’eau aux côtés de chercheurs, pêcheurs et photographes en quête de réponses sur un prédateur marin encore mystérieux. S’ajoutent à cette sélection : « Italie des fermes pas comme les autres » de Jérémy Frey et Aurélie Saillard, « Le busard sur la paille » de Marion Fernandez et Maxence Lamoureux, « Mes voisins sauvages » de Pascal Cardeilhac et « Mort de Cannelle, la blessure pyrénéenne » de Raynald Mérienne. Au-delà des prix décernés par le jury, le festival valorise également la participation citoyenne. Les collégiens de la classe cinéma remettront le Prix du jeune public, tandis que les spectateurs éliront le Prix du public. Trois jours de projections et de débats qui s’annoncent comme un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles et les amoureux de nature. Elle propose une convention-type de mécénat, afin de clarifier la gratuité éventuelle des actes, l’abandon d’honoraires et le régime fiscal applicable, tout en garantissant le respect du Code de déontologie. L’article R.242-48 du Code rural rappelle le devoir de répondre, dans la mesure du possible, à un animal en péril, et d’orienter le demandeur si l’on ne peut intervenir. Les honoraires doivent être fixés avec « tact et mesure » (R.242-49), et toute pratique qui compromet la qualité des soins par une baisse artificielle est prohibée. Côté compétence légale, tout vétérinaire peut prodiguer des soins d’urgence à un animal sauvage pour mettre fin à ses souffrances, ou permettre son transfert vers un centre habilité.

Elle propose une convention-type de mécénat, afin de clarifier la gratuité éventuelle des actes, l’abandon d’honoraires et le régime fiscal applicable, tout en garantissant le respect du Code de déontologie. L’article R.242-48 du Code rural rappelle le devoir de répondre, dans la mesure du possible, à un animal en péril, et d’orienter le demandeur si l’on ne peut intervenir. Les honoraires doivent être fixés avec « tact et mesure » (R.242-49), et toute pratique qui compromet la qualité des soins par une baisse artificielle est prohibée. Côté compétence légale, tout vétérinaire peut prodiguer des soins d’urgence à un animal sauvage pour mettre fin à ses souffrances, ou permettre son transfert vers un centre habilité.  Les fiches professionnelles de l’Ordre précisent les modalités pratiques (accueil temporaire, traçabilité, orientation), utiles pour sécuriser la prise en charge en clinique. Quant aux centres de sauvegarde, ils relèvent du Code de l’environnement (notamment L.413-1 à L.413-5) et de textes d’application, qui fixent les conditions d’agrément, les installations et les certificats de capacité. En pratique, la capture et la détention, par des particuliers, d’animaux sauvages protégés sont prohibées. L’orientation vers des structures autorisées est donc la règle.

Les fiches professionnelles de l’Ordre précisent les modalités pratiques (accueil temporaire, traçabilité, orientation), utiles pour sécuriser la prise en charge en clinique. Quant aux centres de sauvegarde, ils relèvent du Code de l’environnement (notamment L.413-1 à L.413-5) et de textes d’application, qui fixent les conditions d’agrément, les installations et les certificats de capacité. En pratique, la capture et la détention, par des particuliers, d’animaux sauvages protégés sont prohibées. L’orientation vers des structures autorisées est donc la règle.  Lorsque la relation clinique-centre prend la forme d’un mécénat, le cadre fiscal doit être explicite : pour les entreprises (sociétés d’exercice), la réduction d’impôt de l’article 238 bis CGI est en principe de 60 % dans la limite du plus élevé entre 20 000 € et 0,5 % du chiffre d’affaires, puis 40 % au-delà de 2 M€ de dons. Pour les particuliers, l’article 200 CGI ouvre droit à 66 % de réduction dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ces avantages supposent un intérêt général réel (absence de contrepartie) et des reçus fiscaux conformes. La convention VPB peut donc aider à distinguer mécénat et prestation (valeur des actes, contreparties, visibilité), à sécuriser la gratuité lorsqu’elle est choisie, et à formaliser l’orientation vers les centres. L’enjeu est double : protéger la faune en détresse et protéger les vétérinaires par un cadre juridique, déontologique et fiscal clair.

Lorsque la relation clinique-centre prend la forme d’un mécénat, le cadre fiscal doit être explicite : pour les entreprises (sociétés d’exercice), la réduction d’impôt de l’article 238 bis CGI est en principe de 60 % dans la limite du plus élevé entre 20 000 € et 0,5 % du chiffre d’affaires, puis 40 % au-delà de 2 M€ de dons. Pour les particuliers, l’article 200 CGI ouvre droit à 66 % de réduction dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ces avantages supposent un intérêt général réel (absence de contrepartie) et des reçus fiscaux conformes. La convention VPB peut donc aider à distinguer mécénat et prestation (valeur des actes, contreparties, visibilité), à sécuriser la gratuité lorsqu’elle est choisie, et à formaliser l’orientation vers les centres. L’enjeu est double : protéger la faune en détresse et protéger les vétérinaires par un cadre juridique, déontologique et fiscal clair. La 2

La 2 Côté canin, un pôle dédié rassemblera clubs de race, régionales d’élevage, équipages de chasse à courre et démonstrations (chiens d’arrêt, retrievers, chiens courants, secours canins). Les animations montent en puissance : fauconnerie, concours, tests de matériel et un ball-trap élargi avec 10 pas de tir au vol, une alvéole « Rabbit » et deux sangliers courants (dont un animé par Marius). Nouveauté : un village pêche pour s’initier ou se perfectionner. Browning Europe et Solognac ont confirmé leur présence pour dévoiler leurs nouveautés 2025. L’art de vivre du Sud-Ouest sera célébré lors du grand dîner Gueuleton le samedi 30 août au soir (places limitées). Infos pratiques : Château Filhot, 33210 Sauternes. Horaires : ven. 29 (10h-20h), sam. 30 (9h-20h), dim. 31 (9h-18h). Tarifs : 10 € (1 jour), 18 € (2 jours), 26 € (3 jours), gratuit –12 ans, groupe (≥20 pers.) 8 € la journée. Accès facile (avion, train, autoroute) et parking gratuit.

Côté canin, un pôle dédié rassemblera clubs de race, régionales d’élevage, équipages de chasse à courre et démonstrations (chiens d’arrêt, retrievers, chiens courants, secours canins). Les animations montent en puissance : fauconnerie, concours, tests de matériel et un ball-trap élargi avec 10 pas de tir au vol, une alvéole « Rabbit » et deux sangliers courants (dont un animé par Marius). Nouveauté : un village pêche pour s’initier ou se perfectionner. Browning Europe et Solognac ont confirmé leur présence pour dévoiler leurs nouveautés 2025. L’art de vivre du Sud-Ouest sera célébré lors du grand dîner Gueuleton le samedi 30 août au soir (places limitées). Infos pratiques : Château Filhot, 33210 Sauternes. Horaires : ven. 29 (10h-20h), sam. 30 (9h-20h), dim. 31 (9h-18h). Tarifs : 10 € (1 jour), 18 € (2 jours), 26 € (3 jours), gratuit –12 ans, groupe (≥20 pers.) 8 € la journée. Accès facile (avion, train, autoroute) et parking gratuit.  Un état des lieux sera établi grâce à des images satellites, complété par des relevés sur le terrain à partir d’octobre. Le bois vendable sera mis sur le marché, et les autres, non vendables seront utilisés pour fabriquer des palettes ou transformés en plaquettes forestières destinées aux chaufferies industrielles des collectivités. Face à l’ampleur des dégâts, un comité de pilotage sera mis en place afin de planifier l’avenir des Corbières. L’objectif : favoriser le renouvellement naturel des peuplements, sans reboisement massif. Avec l’automne et les premières pluies, un reverdissement est attendu, même si les troncs calcinés resteront visibles longtemps.

Un état des lieux sera établi grâce à des images satellites, complété par des relevés sur le terrain à partir d’octobre. Le bois vendable sera mis sur le marché, et les autres, non vendables seront utilisés pour fabriquer des palettes ou transformés en plaquettes forestières destinées aux chaufferies industrielles des collectivités. Face à l’ampleur des dégâts, un comité de pilotage sera mis en place afin de planifier l’avenir des Corbières. L’objectif : favoriser le renouvellement naturel des peuplements, sans reboisement massif. Avec l’automne et les premières pluies, un reverdissement est attendu, même si les troncs calcinés resteront visibles longtemps.  Quatre circuits de comptage sont effectués plusieurs fois par an. Cette surveillance mobilise techniciens, chasseurs, arboriculteurs et propriétaires bénévoles, tous impliqués dans la préservation et le suivi de l’espèce. Les données collectées sont jugées positives, et, malgré les incendies récents et l’augmentation du plan de chasse, la population reste « stable et dynamique ». Un autre indicateur réjouit les observateurs : la nette amélioration de la qualité des trophées, signe d’une bonne vitalité génétique et d’un équilibre écologique préservé sur le territoire.

Quatre circuits de comptage sont effectués plusieurs fois par an. Cette surveillance mobilise techniciens, chasseurs, arboriculteurs et propriétaires bénévoles, tous impliqués dans la préservation et le suivi de l’espèce. Les données collectées sont jugées positives, et, malgré les incendies récents et l’augmentation du plan de chasse, la population reste « stable et dynamique ». Un autre indicateur réjouit les observateurs : la nette amélioration de la qualité des trophées, signe d’une bonne vitalité génétique et d’un équilibre écologique préservé sur le territoire.  La carcasse a été sécurisée et confiée à l’OFB pour analyses. Ce nouvel incident relance les inquiétudes sur les algues vertes. Depuis janvier, quatre cadavres de sangliers ont été retrouvés sur les plages des Côtes-d’Armor. La zone, connue pour sa prolifération d’ulves, est régulièrement pointée du doigt. En mars dernier, le parquet de Brest avait confirmé qu’un sanglier découvert en 2024 à Morieux était mort par intoxication à l’hydrogène sulfuré, gaz dégagé par la décomposition de ces algues. La question d’un lien entre les mortalités animales et ce phénomène environnemental reste donc sensible. Pour autant, aucune trace d’algues vertes n’a été constatée lors de l’intervention des forces de l’ordre.

La carcasse a été sécurisée et confiée à l’OFB pour analyses. Ce nouvel incident relance les inquiétudes sur les algues vertes. Depuis janvier, quatre cadavres de sangliers ont été retrouvés sur les plages des Côtes-d’Armor. La zone, connue pour sa prolifération d’ulves, est régulièrement pointée du doigt. En mars dernier, le parquet de Brest avait confirmé qu’un sanglier découvert en 2024 à Morieux était mort par intoxication à l’hydrogène sulfuré, gaz dégagé par la décomposition de ces algues. La question d’un lien entre les mortalités animales et ce phénomène environnemental reste donc sensible. Pour autant, aucune trace d’algues vertes n’a été constatée lors de l’intervention des forces de l’ordre.  On nous explique qu’il faudrait distinguer les « vrais » des « faux », les professionnels des simples dilettantes. La chasse de loisir, jadis présentée comme tradition, devient alors une distraction frivole, coupable parce que joyeuse. Il ne faudrait plus éprouver d’enthousiasme à tuer un animal : cela serait indécent. Non, il faut la mine grave, l’air accablé, comme un bourreau qui accomplit un devoir, regrettant la nécessité mais s’y pliant. Ainsi la chasse, vidée de son caractère festif, se transforme en sinistre obligation. Hypocrisie suprême : sous prétexte d’éthique, on ne supprime pas la chasse, on la professionnalise. L’animal ne gagne rien, le chasseur ne gagne rien, mais la société gagne un discours moral, celui du sérieux, de la régulation, de la contrainte. On dénie au chasseur le droit de sourire, mais on lui accorde celui d’exécuter, à condition qu’il s’exécute lui-même à paraître contrit. Peut-être est-ce là l’avenir : une chasse sans joie, une chasse triste mais respectable, où l’amateur, figure de la passion naïve, est chassé à son tour par le professionnel, figure de la légitimité austère. Car il faut bien sauver les apparences, et rien n’est plus dangereux que le bonheur affiché de celui qui tue par amour d’un geste ancestral.

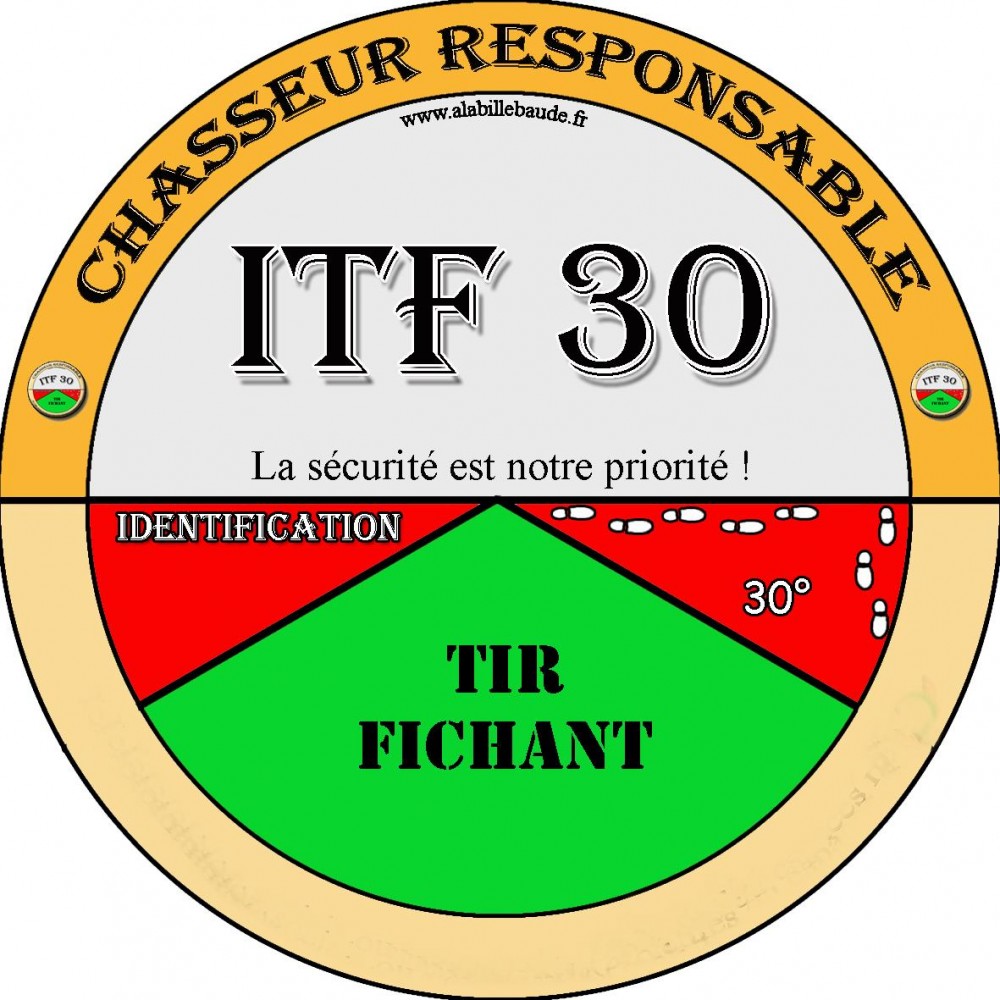

On nous explique qu’il faudrait distinguer les « vrais » des « faux », les professionnels des simples dilettantes. La chasse de loisir, jadis présentée comme tradition, devient alors une distraction frivole, coupable parce que joyeuse. Il ne faudrait plus éprouver d’enthousiasme à tuer un animal : cela serait indécent. Non, il faut la mine grave, l’air accablé, comme un bourreau qui accomplit un devoir, regrettant la nécessité mais s’y pliant. Ainsi la chasse, vidée de son caractère festif, se transforme en sinistre obligation. Hypocrisie suprême : sous prétexte d’éthique, on ne supprime pas la chasse, on la professionnalise. L’animal ne gagne rien, le chasseur ne gagne rien, mais la société gagne un discours moral, celui du sérieux, de la régulation, de la contrainte. On dénie au chasseur le droit de sourire, mais on lui accorde celui d’exécuter, à condition qu’il s’exécute lui-même à paraître contrit. Peut-être est-ce là l’avenir : une chasse sans joie, une chasse triste mais respectable, où l’amateur, figure de la passion naïve, est chassé à son tour par le professionnel, figure de la légitimité austère. Car il faut bien sauver les apparences, et rien n’est plus dangereux que le bonheur affiché de celui qui tue par amour d’un geste ancestral. C’est précisément pour enrayer ce risque qu’a émergé le principe « ITF 30 », un code simple et mémorable qui condense les trois fondamentaux de la sécurité cynégétique. Le « I » pour identification, rappelle une règle élémentaire : ne jamais presser la queue de détente sans avoir parfaitement reconnu la cible et son environnement immédiat. Aucun doute n’est tolérable, car la confusion entre un animal et un chasseur, parfois partiellement dissimulé par la végétation, conduit inévitablement à un drame. Vient ensuite le « TF », pour tir fichant, qui impose que chaque balle soit dirigée vers le sol, et non en trajectoire horizontale ou ascendante. Un tir fichant réduit de manière drastique le risque de voir un projectile parcourir des centaines de mètres au-delà de la zone de chasse, et frapper un promeneur, un agriculteur ou un autre chasseur posté. Enfin, le « 30 » renvoie à l’angle de 30° qu’il convient de respecter par rapport aux postes voisins. Cet angle, pensé comme un cône de sécurité, protège les chasseurs disposés de part et d’autre d’une ligne de tir, et rend, en pratique, presque impossible le ricochet dangereux qui pourrait les atteindre. Ainsi, la combinaison de ces trois règles simples : identifier, tirer fichant et respecter les 30°, constitue une barrière quasi infranchissable, réduisant statistiquement de 99 % les risques d’accidents...

C’est précisément pour enrayer ce risque qu’a émergé le principe « ITF 30 », un code simple et mémorable qui condense les trois fondamentaux de la sécurité cynégétique. Le « I » pour identification, rappelle une règle élémentaire : ne jamais presser la queue de détente sans avoir parfaitement reconnu la cible et son environnement immédiat. Aucun doute n’est tolérable, car la confusion entre un animal et un chasseur, parfois partiellement dissimulé par la végétation, conduit inévitablement à un drame. Vient ensuite le « TF », pour tir fichant, qui impose que chaque balle soit dirigée vers le sol, et non en trajectoire horizontale ou ascendante. Un tir fichant réduit de manière drastique le risque de voir un projectile parcourir des centaines de mètres au-delà de la zone de chasse, et frapper un promeneur, un agriculteur ou un autre chasseur posté. Enfin, le « 30 » renvoie à l’angle de 30° qu’il convient de respecter par rapport aux postes voisins. Cet angle, pensé comme un cône de sécurité, protège les chasseurs disposés de part et d’autre d’une ligne de tir, et rend, en pratique, presque impossible le ricochet dangereux qui pourrait les atteindre. Ainsi, la combinaison de ces trois règles simples : identifier, tirer fichant et respecter les 30°, constitue une barrière quasi infranchissable, réduisant statistiquement de 99 % les risques d’accidents... Leur mission principale est la détection d’éventuels accélérants, souvent des liquides inflammables, dont la présence peut appuyer la thèse d’un incendie criminel. La procédure débute par la recherche de composés volatils, chauffés afin de libérer des gaz analysés par chromatographie en phase gazeuse, puis identifiés au spectromètre de masse, ce qui permet d’obtenir une véritable « empreinte chimique » des substances présentes. Une seconde étape vise les composés plus lourds, tels que les huiles ou les fiouls, grâce à l’utilisation de solvants. Ces méthodes sont mises en œuvre dans le cadre d’enquêtes complexes, comme celle de l’incendie ayant ravagé récemment plusieurs milliers d’hectares dans l’Aude, où l’origine humaine reste envisagée. Chaque analyse fournit des éléments décisifs pour confirmer ou écarter l’hypothèse d’un acte volontaire, tout en intégrant la dimension chimique dans le processus judiciaire. Toute enquête commence cependant bien avant l’arrivée des échantillons au laboratoire...

Leur mission principale est la détection d’éventuels accélérants, souvent des liquides inflammables, dont la présence peut appuyer la thèse d’un incendie criminel. La procédure débute par la recherche de composés volatils, chauffés afin de libérer des gaz analysés par chromatographie en phase gazeuse, puis identifiés au spectromètre de masse, ce qui permet d’obtenir une véritable « empreinte chimique » des substances présentes. Une seconde étape vise les composés plus lourds, tels que les huiles ou les fiouls, grâce à l’utilisation de solvants. Ces méthodes sont mises en œuvre dans le cadre d’enquêtes complexes, comme celle de l’incendie ayant ravagé récemment plusieurs milliers d’hectares dans l’Aude, où l’origine humaine reste envisagée. Chaque analyse fournit des éléments décisifs pour confirmer ou écarter l’hypothèse d’un acte volontaire, tout en intégrant la dimension chimique dans le processus judiciaire. Toute enquête commence cependant bien avant l’arrivée des échantillons au laboratoire...  Dans ce département de marais, lagunes et zones humides, la chasse au gibier d’eau constitue un véritable héritage culturel. Qu’elle soit pratiquée à la hutte, en gabion ou à l’affût, elle associe savoir-faire et patience. L’exercice de la chasse est encadré par un arrêté préfectoral (n° 2025/513), qui fixe pour la campagne 2025-2026 les modalités propres au département. Les dates d’ouverture et de fermeture, espèces autorisées ou interdites et conditions particulières d’exercice sont définies au niveau national, puis adaptées localement. Un point essentiel demeure : la chasse de nuit au gibier d’eau reste autorisée, mais uniquement depuis des postes fixes déjà existants au 1er janvier 2000, et déclarés en préfecture avant le 1er janvier 2001. Cette règle vise à limiter la multiplication des installations et à encadrer une pratique singulière, qui fait la réputation des Landes dans toute la France. Par ailleurs, la réglementation nationale interdit l’usage de grenaille de plomb dans les zones humides, mesure déjà en place, afin de protéger la faune et les écosystèmes. La saison 2025-2026 s’ouvre donc dans un cadre strict, combinant tradition vivante et régulation encadrée. Les contrôles, assurés par l’Office français de la biodiversité et les services de l’État, visent à garantir le respect de la réglementation tout en permettant aux chasseurs de perpétuer leur passion. Dans les Landes, encadrée et toujours vivace, la chasse aux gibiers d’eau continue de marquer le paysage culturel et naturel du département.

Dans ce département de marais, lagunes et zones humides, la chasse au gibier d’eau constitue un véritable héritage culturel. Qu’elle soit pratiquée à la hutte, en gabion ou à l’affût, elle associe savoir-faire et patience. L’exercice de la chasse est encadré par un arrêté préfectoral (n° 2025/513), qui fixe pour la campagne 2025-2026 les modalités propres au département. Les dates d’ouverture et de fermeture, espèces autorisées ou interdites et conditions particulières d’exercice sont définies au niveau national, puis adaptées localement. Un point essentiel demeure : la chasse de nuit au gibier d’eau reste autorisée, mais uniquement depuis des postes fixes déjà existants au 1er janvier 2000, et déclarés en préfecture avant le 1er janvier 2001. Cette règle vise à limiter la multiplication des installations et à encadrer une pratique singulière, qui fait la réputation des Landes dans toute la France. Par ailleurs, la réglementation nationale interdit l’usage de grenaille de plomb dans les zones humides, mesure déjà en place, afin de protéger la faune et les écosystèmes. La saison 2025-2026 s’ouvre donc dans un cadre strict, combinant tradition vivante et régulation encadrée. Les contrôles, assurés par l’Office français de la biodiversité et les services de l’État, visent à garantir le respect de la réglementation tout en permettant aux chasseurs de perpétuer leur passion. Dans les Landes, encadrée et toujours vivace, la chasse aux gibiers d’eau continue de marquer le paysage culturel et naturel du département. Les onze membres de l’initiative (Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad) ambitionnait de restaurer 100 millions d’hectares de terres, de séquestrer 250 millions de tonnes de carbone, et de créer 10 millions d’emplois. Mais, selon une étude publiée dans « Land Use Policy », l’impact écologique de ce méga projet reste faible.

Les onze membres de l’initiative (Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad) ambitionnait de restaurer 100 millions d’hectares de terres, de séquestrer 250 millions de tonnes de carbone, et de créer 10 millions d’emplois. Mais, selon une étude publiée dans « Land Use Policy », l’impact écologique de ce méga projet reste faible.  Les bénéfices sont surtout économiques avec des emplois temporaires, la création d(infrastructures sociales et une augmentation des revenus pour les communautés rurales. Lors du « One Planet Summit » de 2021 à Paris, les bailleurs avaient promis 19 milliards USD pour accélérer la GMV, après une première promesse de 4 milliards USD en 2015. Mais la réalité est bien différente. Selon l’étude, entre 2011 et 2019, sur 870 millions USD supposément versés, seuls 149 millions USD sont arrivés dans les pays bénéficiaires, soit un peu moins de 20%. La GMV reste donc fortement tributaire des financements étrangers, ce qui a été souligné lors de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement en juillet dernier. Le professeur Amadou Ndiaye, de l’université Amadou Mahtar Mbow et co-auteur de l’étude, estime cependant qu’un projet de cette ampleur ne peut réussir « en une génération » et qu’il faut mieux intégrer les modes de vie locaux dans les stratégies, tout en diversifiant les sources de financement.

Les bénéfices sont surtout économiques avec des emplois temporaires, la création d(infrastructures sociales et une augmentation des revenus pour les communautés rurales. Lors du « One Planet Summit » de 2021 à Paris, les bailleurs avaient promis 19 milliards USD pour accélérer la GMV, après une première promesse de 4 milliards USD en 2015. Mais la réalité est bien différente. Selon l’étude, entre 2011 et 2019, sur 870 millions USD supposément versés, seuls 149 millions USD sont arrivés dans les pays bénéficiaires, soit un peu moins de 20%. La GMV reste donc fortement tributaire des financements étrangers, ce qui a été souligné lors de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement en juillet dernier. Le professeur Amadou Ndiaye, de l’université Amadou Mahtar Mbow et co-auteur de l’étude, estime cependant qu’un projet de cette ampleur ne peut réussir « en une génération » et qu’il faut mieux intégrer les modes de vie locaux dans les stratégies, tout en diversifiant les sources de financement.