Venus de Norvège, et six mois après avoir été relâchés dans la réserve naturelle nationale du Grand Ventron par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, les grands tétras semblent se plaire dans leur nouveau cadre de vie vosgien. Ils étaient neuf dans ce premier apport, mais victime d’un prédateur, l’un d’eux a disparu.  Ils ne sont donc plus que huit aujourd’hui à porter les espoirs de revoir cette espèce emblématique dans les Hautes-Vosges. L’expérience, menée pour la première fois dans la région a pourtant fait couler beaucoup d’encre, un vent de contestation s’étant levé dans quelques associations de défense de la nature (« SOS Massif des Vosges », « Oiseaux nature », « Vosges nature environnement », « Avenir et patrimoine 88 » et « Paysage nature et patrimoine de la montagne vosgienne ») sans doute vexées de voir que, malgré l’opposition manifestée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel qui dénonçait une opération aussi inutile que coûteuse, le Parc naturel régional tenait bon et obtenait le feu vert

Ils ne sont donc plus que huit aujourd’hui à porter les espoirs de revoir cette espèce emblématique dans les Hautes-Vosges. L’expérience, menée pour la première fois dans la région a pourtant fait couler beaucoup d’encre, un vent de contestation s’étant levé dans quelques associations de défense de la nature (« SOS Massif des Vosges », « Oiseaux nature », « Vosges nature environnement », « Avenir et patrimoine 88 » et « Paysage nature et patrimoine de la montagne vosgienne ») sans doute vexées de voir que, malgré l’opposition manifestée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel qui dénonçait une opération aussi inutile que coûteuse, le Parc naturel régional tenait bon et obtenait le feu vert  pour lancer l’opération. Equipés de balises, les oiseaux sont suivis au jour le jour, et tous leurs déplacements sont enregistrés. « Presque casaniers, ils se déplacent autour de leur zone de réintroduction et y reviennent régulièrement. Trois oiseaux ont cependant exploré les lignes de crêtes à l’est, au nord et au sud. Partis pour un mois voire plus, ils ont parcouru jusqu’à 30 kilomètres, jusqu’aux ballons comtois pour l’un d’entre eux, avant de revenir » précise Fabien Diehl, coordinateur du programme de renforcement qui déplore cependant que, lors de la période de reproduction, les œufs ont été incubés pendant 26 jours, mais quelques-uns ont été prédatés entre la mi-mai et début juin. Selon le coordinateur : « le taux de survie, malgré la perte d’un oiseau, est très satisfaisant, six mois après leur arrivée… ».

pour lancer l’opération. Equipés de balises, les oiseaux sont suivis au jour le jour, et tous leurs déplacements sont enregistrés. « Presque casaniers, ils se déplacent autour de leur zone de réintroduction et y reviennent régulièrement. Trois oiseaux ont cependant exploré les lignes de crêtes à l’est, au nord et au sud. Partis pour un mois voire plus, ils ont parcouru jusqu’à 30 kilomètres, jusqu’aux ballons comtois pour l’un d’entre eux, avant de revenir » précise Fabien Diehl, coordinateur du programme de renforcement qui déplore cependant que, lors de la période de reproduction, les œufs ont été incubés pendant 26 jours, mais quelques-uns ont été prédatés entre la mi-mai et début juin. Selon le coordinateur : « le taux de survie, malgré la perte d’un oiseau, est très satisfaisant, six mois après leur arrivée… ».

Faune sauvage : une espèce à découvrir… ou redécouvrir

Initié par le Conseil international pour la conservation de la faune sauvage, et coordonné par le professeur Klaus Hackländer, le projet « Chamois et changement climatique » vise à étudier :

Initié par le Conseil international pour la conservation de la faune sauvage, et coordonné par le professeur Klaus Hackländer, le projet « Chamois et changement climatique » vise à étudier :  Il en est de même pour les mâles, moins discrets qu’à l’accoutumée. Erratiques, à la recherche d’une laie consentante, ils se déplacent loin de leurs remises habituelles, créant souvent la surprise en des lieux désertés par eux, le reste de l’année.

Il en est de même pour les mâles, moins discrets qu’à l’accoutumée. Erratiques, à la recherche d’une laie consentante, ils se déplacent loin de leurs remises habituelles, créant souvent la surprise en des lieux désertés par eux, le reste de l’année.  Ces animaux ne sont pas faciles à approcher, et encore moins à pousser vers la ligne des fusils postés. Cependant, il arrive souvent qu’un chasseur en aperçoive un qui vient vers lui. Alors, il épaule, attend que l’animal franchisse la ligne… attend et attend encore ! C’est à croire que, plus ils sont gros, plus ils disparaissent facilement. Paradoxalement, quelques-uns se font occire banalement, en retour, dans les dernières minutes de la battue, lorsqu’on ne les attend plus. Les traces d’un grand solitaire donnent un pied large aux pinces bien fermées, bien nettes, les gardes pointues. Même au cœur des battues, confiant dans sa force, il ne quitte pas sa bauge s'il n'y est pas inquiété. C'est la raison pour laquelle les traqueurs doivent être volontaires pour pénétrer les ronciers les plus épais, afin de le déloger. Il est donc impératif de ne négliger aucun roncier, même s’il semble trop petit pour en abriter un…

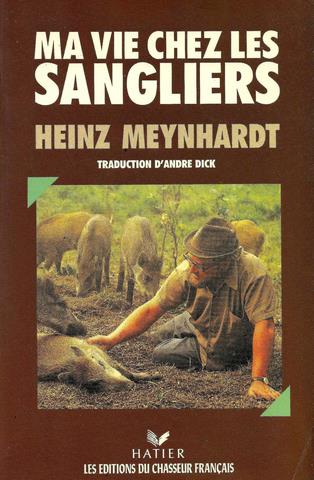

Ces animaux ne sont pas faciles à approcher, et encore moins à pousser vers la ligne des fusils postés. Cependant, il arrive souvent qu’un chasseur en aperçoive un qui vient vers lui. Alors, il épaule, attend que l’animal franchisse la ligne… attend et attend encore ! C’est à croire que, plus ils sont gros, plus ils disparaissent facilement. Paradoxalement, quelques-uns se font occire banalement, en retour, dans les dernières minutes de la battue, lorsqu’on ne les attend plus. Les traces d’un grand solitaire donnent un pied large aux pinces bien fermées, bien nettes, les gardes pointues. Même au cœur des battues, confiant dans sa force, il ne quitte pas sa bauge s'il n'y est pas inquiété. C'est la raison pour laquelle les traqueurs doivent être volontaires pour pénétrer les ronciers les plus épais, afin de le déloger. Il est donc impératif de ne négliger aucun roncier, même s’il semble trop petit pour en abriter un… Son expérience scientifique, mondialement reconnue et saluée, sa thèse de doctorat, le prix Leibnitz décerné en 1981 par l’Académie des Sciences de l’ex Allemagne de l’Est, le hissent au niveau des plus grands. Publié en 1991, son livre « Ma vie chez les sangliers » est une mine de réflexions et d’informations pour tous ceux qui sont passionnés par les bêtes noires. Ce qu’il dit de la perception des couleurs par les sangliers laisse perplexe les habitués que nous sommes à entendre affirmer que les animaux ne distinguent pas les couleurs.

Son expérience scientifique, mondialement reconnue et saluée, sa thèse de doctorat, le prix Leibnitz décerné en 1981 par l’Académie des Sciences de l’ex Allemagne de l’Est, le hissent au niveau des plus grands. Publié en 1991, son livre « Ma vie chez les sangliers » est une mine de réflexions et d’informations pour tous ceux qui sont passionnés par les bêtes noires. Ce qu’il dit de la perception des couleurs par les sangliers laisse perplexe les habitués que nous sommes à entendre affirmer que les animaux ne distinguent pas les couleurs.  Ainsi, il écrit : « Il est bien connu que les sangliers ont, en général, une mauvaise vue, les avis étant partagés quant à leur capacité à distinguer les couleurs. Portzig décrit les séries d’essais de Klopfer et Westley (1954), selon lesquels des porcs domestiques éprouvaient de très grandes difficultés pour différencier le noir et le blanc. Sur 18 animaux testés, 3 seulement furent capables de faire cette distinction. D’autres essais effectués plus tard par Klopfer et Butler (1964), permirent d’affirmer qu’ils distinguaient bien le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Ces divergences d’opinion m’ont incité à faire quelques essais avec mes sangliers…

Ainsi, il écrit : « Il est bien connu que les sangliers ont, en général, une mauvaise vue, les avis étant partagés quant à leur capacité à distinguer les couleurs. Portzig décrit les séries d’essais de Klopfer et Westley (1954), selon lesquels des porcs domestiques éprouvaient de très grandes difficultés pour différencier le noir et le blanc. Sur 18 animaux testés, 3 seulement furent capables de faire cette distinction. D’autres essais effectués plus tard par Klopfer et Butler (1964), permirent d’affirmer qu’ils distinguaient bien le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Ces divergences d’opinion m’ont incité à faire quelques essais avec mes sangliers… chez le cerf dès sa cinquième année. Le mégacéros, il y a plus de 10 000 ans, portait déjà une bosse très saillante, située juste à la verticale des omoplates, comme le montrent certaines peintures rupestres. D’ailleurs, une dizaine de spécimens, trouvés dans les tourbières d’Irlande au 18e siècle, attestent également de la présence de cette particularité. En art pariétal, cette excroissance est souvent représentée dans une couleur plus foncée que le reste du corps. Chez le cerf élaphe, de multiples évènements ont fait que cette bosse est devenue, au fil du temps, plus saillante. En cette période de brame qui commence à être sonore, les observations vont se multiplier, une bonne occasion d’en apprendre un peu plus sur notre roi de la forêt…

chez le cerf dès sa cinquième année. Le mégacéros, il y a plus de 10 000 ans, portait déjà une bosse très saillante, située juste à la verticale des omoplates, comme le montrent certaines peintures rupestres. D’ailleurs, une dizaine de spécimens, trouvés dans les tourbières d’Irlande au 18e siècle, attestent également de la présence de cette particularité. En art pariétal, cette excroissance est souvent représentée dans une couleur plus foncée que le reste du corps. Chez le cerf élaphe, de multiples évènements ont fait que cette bosse est devenue, au fil du temps, plus saillante. En cette période de brame qui commence à être sonore, les observations vont se multiplier, une bonne occasion d’en apprendre un peu plus sur notre roi de la forêt… Les bêtes rousses baguenaudent bruyamment, jouent et commencent à s’affronter, ne laissant aux laies, harcelées par les marcassins, que le soin d’éduquer, quelquefois fermement, les plus intrépides, jusqu’à ce qu’ils acceptent de se coucher, là où elles sont, pour donner la tétée, offrant à l’observateur une scène réelle d’amour maternel. Qu’une balle soit tirée à ce moment et tout bascule.

Les bêtes rousses baguenaudent bruyamment, jouent et commencent à s’affronter, ne laissant aux laies, harcelées par les marcassins, que le soin d’éduquer, quelquefois fermement, les plus intrépides, jusqu’à ce qu’ils acceptent de se coucher, là où elles sont, pour donner la tétée, offrant à l’observateur une scène réelle d’amour maternel. Qu’une balle soit tirée à ce moment et tout bascule.  Après la fuite, s’ils doivent revenir parce qu’ils jugent l’endroit particulièrement attractif, leur comportement sera différent. Les geais trahiront leur présence, bien évidemment, mais pas que… Un étranger dans cet environnement sera aussi instantanément dénoncé par ces aboyeurs du ciel, invitant les bêtes noires à l’immobilité et au silence absolu. Ils resteront longtemps invisibles et silencieux avant qu’un éclaireur ne montre le bout de son groin et il fera très sombre quand ils se risqueront enfin à découvert. Le sanglier a une vue médiocre, certes, mais elle est compensée par une ouïe et un odorat, exceptionnels. Cette particularité explique son goût marqué pour les endroits où la végétation est inextricable, là où la vue précisément n’a que peu d’intérêt, privilégiant de fait l’odorat et l’ouïe. En battue, rien n’est jamais écrit, même avec une compagnie finement rembuchée. Toute la troupe se range à l’expérience des anciens et imitent leur comportement. Que le vent change, que l’animal dominant ait un doute sur la sécurité, la compagnie disparaitra, ne laissant au chasseur que des regrets, et… les traces de son passage...

Après la fuite, s’ils doivent revenir parce qu’ils jugent l’endroit particulièrement attractif, leur comportement sera différent. Les geais trahiront leur présence, bien évidemment, mais pas que… Un étranger dans cet environnement sera aussi instantanément dénoncé par ces aboyeurs du ciel, invitant les bêtes noires à l’immobilité et au silence absolu. Ils resteront longtemps invisibles et silencieux avant qu’un éclaireur ne montre le bout de son groin et il fera très sombre quand ils se risqueront enfin à découvert. Le sanglier a une vue médiocre, certes, mais elle est compensée par une ouïe et un odorat, exceptionnels. Cette particularité explique son goût marqué pour les endroits où la végétation est inextricable, là où la vue précisément n’a que peu d’intérêt, privilégiant de fait l’odorat et l’ouïe. En battue, rien n’est jamais écrit, même avec une compagnie finement rembuchée. Toute la troupe se range à l’expérience des anciens et imitent leur comportement. Que le vent change, que l’animal dominant ait un doute sur la sécurité, la compagnie disparaitra, ne laissant au chasseur que des regrets, et… les traces de son passage...

Les bêtes noires se gavent de glands, de faines, de châtaignes, mais malgré cette manne, le sanglier a aussi besoin d’un petit plus, une dose de protéines animales qui entre pour moins de 5% dans son régime alimentaire, mais dont il ne peut se passer.

Les bêtes noires se gavent de glands, de faines, de châtaignes, mais malgré cette manne, le sanglier a aussi besoin d’un petit plus, une dose de protéines animales qui entre pour moins de 5% dans son régime alimentaire, mais dont il ne peut se passer.  Ces protéines animales sont principalement constituées d’insectes, de vers de toutes natures et de petits rongeurs comme les campagnols ou les mulots. Parmi toute cette panoplie, le ver de terre tient une place importante, à condition bien sûr qu’il soit présent et… accessible. Mais la bête noire a le boutoir solide, et n’hésite pas à aller les chercher à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. Ce sont les fameux boutis tant redoutés des agriculteurs, principalement sur prairies ou sur des cultures après maïs. En revanche, et là où la population de Sus scrofa n’est pas pléthorique, les sangliers participent, en forêt, à l’aération des sols, donc à l’amélioration de l’humus. Avec une moyenne d’une tonne à l’hectare, les vers de terre représentent la première biomasse animale naturelle. Sur cette surface, plus de 250 000 vers passent plusieurs centaines de tonnes de terre dans leur tube digestif, agissant sur la composition chimique du sol, amenant à un pH neutre, et modifiant la structure granulaire. Et ça aussi, c’est excellent pour l’irrigation des sols.

Ces protéines animales sont principalement constituées d’insectes, de vers de toutes natures et de petits rongeurs comme les campagnols ou les mulots. Parmi toute cette panoplie, le ver de terre tient une place importante, à condition bien sûr qu’il soit présent et… accessible. Mais la bête noire a le boutoir solide, et n’hésite pas à aller les chercher à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. Ce sont les fameux boutis tant redoutés des agriculteurs, principalement sur prairies ou sur des cultures après maïs. En revanche, et là où la population de Sus scrofa n’est pas pléthorique, les sangliers participent, en forêt, à l’aération des sols, donc à l’amélioration de l’humus. Avec une moyenne d’une tonne à l’hectare, les vers de terre représentent la première biomasse animale naturelle. Sur cette surface, plus de 250 000 vers passent plusieurs centaines de tonnes de terre dans leur tube digestif, agissant sur la composition chimique du sol, amenant à un pH neutre, et modifiant la structure granulaire. Et ça aussi, c’est excellent pour l’irrigation des sols.

Selon les régions, où elles sont assimilées à des bijoux précieux, on les appelle « crochets », « coins » ou « fleurs de lys ». Ce sont les deux seules canines du cerf, qui témoignent de la longue évolution de notre grand cervidé. Ces deux dents sont très prisées par les chasseurs qui les destinent à orner des accessoires originaux, et qui les trouvent, de façon irrégulière, aussi bien chez le cerf que chez la biche. Ces canines des grands cervidés sont situées sur le segment normalement dépourvu de dents, localisé à l’avant de la mâchoire supérieure. N’ayant pas de dents directement opposées, elles s’usent donc très peu, et leur inutilité fonctionnelle fait qu’elles sont ancrées sur la mâchoire par des racines très courtes. Les fleurs de lys s’enlèvent d’ailleurs assez facilement avec la seule pointe d’un couteau. Cette relative insignifiance n’a pas toujours été le cas, car il y a fort longtemps, les grands cervidés portaient des canines bien plus longues, en témoignent les peintures qui illustrent « Le livre de la Chasse » de Gaston Phébus, écrit en 1389. Sur une peinture baptisée « Le brame », un valet caché derrière un arbre observe une harde composée de quatre cerfs et six biches. Sur au moins trois animaux, le peintre a représenté des canines qui dépassent très largement de la partie arrière de la bouche de chaque animal. Si l’échelle a été respectée, ces dents mesuraient au moins cinq centimètres, alors qu’actuellement, elles mesurent entre un et deux centimètres, pas plus. C’est l’action de la salive qui contribue à polir les canines, ce qui leur donne une patine très fine et un éclat des plus brillants. Cette particularité a rapidement intéressé les joailliers qui ont fait, et continuent à faire preuve d’une très grande imagination, quant à l’utilisation de ces « fleurs de lys ».

Selon les régions, où elles sont assimilées à des bijoux précieux, on les appelle « crochets », « coins » ou « fleurs de lys ». Ce sont les deux seules canines du cerf, qui témoignent de la longue évolution de notre grand cervidé. Ces deux dents sont très prisées par les chasseurs qui les destinent à orner des accessoires originaux, et qui les trouvent, de façon irrégulière, aussi bien chez le cerf que chez la biche. Ces canines des grands cervidés sont situées sur le segment normalement dépourvu de dents, localisé à l’avant de la mâchoire supérieure. N’ayant pas de dents directement opposées, elles s’usent donc très peu, et leur inutilité fonctionnelle fait qu’elles sont ancrées sur la mâchoire par des racines très courtes. Les fleurs de lys s’enlèvent d’ailleurs assez facilement avec la seule pointe d’un couteau. Cette relative insignifiance n’a pas toujours été le cas, car il y a fort longtemps, les grands cervidés portaient des canines bien plus longues, en témoignent les peintures qui illustrent « Le livre de la Chasse » de Gaston Phébus, écrit en 1389. Sur une peinture baptisée « Le brame », un valet caché derrière un arbre observe une harde composée de quatre cerfs et six biches. Sur au moins trois animaux, le peintre a représenté des canines qui dépassent très largement de la partie arrière de la bouche de chaque animal. Si l’échelle a été respectée, ces dents mesuraient au moins cinq centimètres, alors qu’actuellement, elles mesurent entre un et deux centimètres, pas plus. C’est l’action de la salive qui contribue à polir les canines, ce qui leur donne une patine très fine et un éclat des plus brillants. Cette particularité a rapidement intéressé les joailliers qui ont fait, et continuent à faire preuve d’une très grande imagination, quant à l’utilisation de ces « fleurs de lys ».  Si cette dernière est riche et abondante, les femelles atteignent le poids nécessaire dans leur deuxième année, plus précisément vers l’âge d’un an et demi, au moment du rut automnal. Cela signifie donc que plus le nombre de bichettes gestantes est important, mieux se porte la population. Il a été clairement établi que, lors de l’occupation d’un nouveau territoire, ce taux de reproduction des bichettes peut atteindre 60% de cette classe d’âge de femelles…A contrario, ce taux va diminuer au fur et à mesure que la population s’approche de la capacité d’accueil maximum du territoire, et chuter pour devenir inférieur à 30%. Ce seuil doit alerter le gestionnaire, quant au sureffectif probable de la population concernée. Pour étayer l’ensemble des observations, le taux de reproduction des bichettes peut être corrélé avec le poids et la longueur de la patte arrière des jeunes, puisque ces trois indicateurs évoluent dans le même sens, à savoir une baisse significative dès que les effectifs augmentent. Cependant, tout n’est pas si simple, car il a un élément très difficile à mesurer : le temps que vont mettre ces bio indicateurs à réagir, par rapport à l’évolution d’une population. Faut-il un an, deux ans ou davantage ? Dans certains cas, le facteur économique pourra prendre de vitesse la biologie, car les forestiers et les agriculteurs auront la volonté d’intervenir avant que ce taux d’évolution ait été correctement évalué. Mais il y a là un outil mis à la disposition des chasseurs, intéressant pour mesurer l’état d’une population de grands cervidés.

Si cette dernière est riche et abondante, les femelles atteignent le poids nécessaire dans leur deuxième année, plus précisément vers l’âge d’un an et demi, au moment du rut automnal. Cela signifie donc que plus le nombre de bichettes gestantes est important, mieux se porte la population. Il a été clairement établi que, lors de l’occupation d’un nouveau territoire, ce taux de reproduction des bichettes peut atteindre 60% de cette classe d’âge de femelles…A contrario, ce taux va diminuer au fur et à mesure que la population s’approche de la capacité d’accueil maximum du territoire, et chuter pour devenir inférieur à 30%. Ce seuil doit alerter le gestionnaire, quant au sureffectif probable de la population concernée. Pour étayer l’ensemble des observations, le taux de reproduction des bichettes peut être corrélé avec le poids et la longueur de la patte arrière des jeunes, puisque ces trois indicateurs évoluent dans le même sens, à savoir une baisse significative dès que les effectifs augmentent. Cependant, tout n’est pas si simple, car il a un élément très difficile à mesurer : le temps que vont mettre ces bio indicateurs à réagir, par rapport à l’évolution d’une population. Faut-il un an, deux ans ou davantage ? Dans certains cas, le facteur économique pourra prendre de vitesse la biologie, car les forestiers et les agriculteurs auront la volonté d’intervenir avant que ce taux d’évolution ait été correctement évalué. Mais il y a là un outil mis à la disposition des chasseurs, intéressant pour mesurer l’état d’une population de grands cervidés.  Cette chevêche des terriers possède un plumage gris-brun piqueté de blanc sur le dessus, rayé de blanc sur le ventre, qui lui permet quasiment de passer inaperçue lorsqu'elle est sur le sol. Le mâle et la femelle sont semblables, mais les jeunes ont la gorge de couleur chamois-rouille. Sa tête ronde ressemble à celle des hiboux, mais sa particularité se trouve dans la longueur de ses pattes, en comparaison au corps. La queue est plutôt courte, chez cet oiseau qui mesure environ 24 cm de la tête à la queue, pèse entre 125 et 175 grammes, et peut vivre de 3 à 4 ans. Carnivore, la chevêche des terriers se nourrit de sauterelles, de grillons, de coléoptères, de souris ou encore de petits passereaux. Elle niche dans des sols sablonneux où elle peut creuser ses terriers et chasser ses proies.

Cette chevêche des terriers possède un plumage gris-brun piqueté de blanc sur le dessus, rayé de blanc sur le ventre, qui lui permet quasiment de passer inaperçue lorsqu'elle est sur le sol. Le mâle et la femelle sont semblables, mais les jeunes ont la gorge de couleur chamois-rouille. Sa tête ronde ressemble à celle des hiboux, mais sa particularité se trouve dans la longueur de ses pattes, en comparaison au corps. La queue est plutôt courte, chez cet oiseau qui mesure environ 24 cm de la tête à la queue, pèse entre 125 et 175 grammes, et peut vivre de 3 à 4 ans. Carnivore, la chevêche des terriers se nourrit de sauterelles, de grillons, de coléoptères, de souris ou encore de petits passereaux. Elle niche dans des sols sablonneux où elle peut creuser ses terriers et chasser ses proies.

Moins mobiles, les individus blessés sont plus facilement détectés et, pour la facilité de leur capture, préférés des prédateurs pour qui le bilan énergie dépensée/énergie récupérée est positif. Cependant, bien que l'idée que les prédateurs choisissent les proies les plus vulnérables soit courante dans la littérature écologique et les récits populaires sur le comportement animal, cette hypothèse n'a été formellement testée que récemment (Krumm, 2010). Ainsi, la compréhension des conséquences écologiques des proies blessées a largement bénéficié à l'étude du comportement de leurs prédateurs dans quatre axes :

Moins mobiles, les individus blessés sont plus facilement détectés et, pour la facilité de leur capture, préférés des prédateurs pour qui le bilan énergie dépensée/énergie récupérée est positif. Cependant, bien que l'idée que les prédateurs choisissent les proies les plus vulnérables soit courante dans la littérature écologique et les récits populaires sur le comportement animal, cette hypothèse n'a été formellement testée que récemment (Krumm, 2010). Ainsi, la compréhension des conséquences écologiques des proies blessées a largement bénéficié à l'étude du comportement de leurs prédateurs dans quatre axes :  - la diminution des risques : chasser une proie en bonne santé peut être dangereux, surtout si cette proie est capable de se défendre. Une proie blessée ou affaiblie est moins susceptible de riposter efficacement, ce qui réduit le risque de blessure pour le prédateur ;

- la diminution des risques : chasser une proie en bonne santé peut être dangereux, surtout si cette proie est capable de se défendre. Une proie blessée ou affaiblie est moins susceptible de riposter efficacement, ce qui réduit le risque de blessure pour le prédateur ; Ce n’est que lorsque le squelette a achevé sa croissance, que les caractères propres à chaque sexe se révèlent. Chez le bouc, la masse se ramasse vers l’avant du corps. Dans le même temps, le cou s’épaissit tout en prenant du volume. La tête, quant à elle, se rapproche de plus en plus d’une forme trapézoïdale. En ce qui concerne la chèvre, le corps est généralement plus équilibré avec parfois une légère prédominance de l’arrière-train.

Ce n’est que lorsque le squelette a achevé sa croissance, que les caractères propres à chaque sexe se révèlent. Chez le bouc, la masse se ramasse vers l’avant du corps. Dans le même temps, le cou s’épaissit tout en prenant du volume. La tête, quant à elle, se rapproche de plus en plus d’une forme trapézoïdale. En ce qui concerne la chèvre, le corps est généralement plus équilibré avec parfois une légère prédominance de l’arrière-train.  Le cou et la tête gardent une légèreté et une gracilité qui ne se démentent pas au fil des années. En action de chasse, lorsque le doute s’installe, il est préférable d’attendre le temps nécessaire à une observation plus complète. Le chamois convoité peut parfois prendre une posture caractéristique qui ne laisse aucun doute. C’est notamment le cas lorsque l’animal urine. Le bouc pisse en dirigeant le jet en avant des pattes postérieures, alors que la chèvre, anatomie oblige, propulse l’urine vers l’arrière. Malgré la persistance des idées reçues, distinguer sans coup férir une chèvre d’un bouc ne relève donc pas de la certitude absolue. De nombreux chasseurs se sont trompés, y compris les plus chevronnés. Ce ne sont que les nombreuses heures d’observation passées sur le terrain, et l’examen régulier des tableaux de chasse qui contribuent à ce que la détermination du sexe d’un chamois ou d’un isard soit la plus fiable possible.

Le cou et la tête gardent une légèreté et une gracilité qui ne se démentent pas au fil des années. En action de chasse, lorsque le doute s’installe, il est préférable d’attendre le temps nécessaire à une observation plus complète. Le chamois convoité peut parfois prendre une posture caractéristique qui ne laisse aucun doute. C’est notamment le cas lorsque l’animal urine. Le bouc pisse en dirigeant le jet en avant des pattes postérieures, alors que la chèvre, anatomie oblige, propulse l’urine vers l’arrière. Malgré la persistance des idées reçues, distinguer sans coup férir une chèvre d’un bouc ne relève donc pas de la certitude absolue. De nombreux chasseurs se sont trompés, y compris les plus chevronnés. Ce ne sont que les nombreuses heures d’observation passées sur le terrain, et l’examen régulier des tableaux de chasse qui contribuent à ce que la détermination du sexe d’un chamois ou d’un isard soit la plus fiable possible. Si tout se passe normalement pour la reproduction, à savoir un rut en novembre-décembre, la majorité des naissances se déroule en mars et avril. Ces deux mois, incertains au niveau climatique, sont donc décisifs pour le reste de l’année. Dépourvu de toute régulation thermique, le marcassin est tributaire de la clémence, ou de la rigueur du temps. Si cette particularité physiologique n’est pas très gênante pour une bête noire adulte, elle l’est véritablement pour les nouveaux nés, notamment dès leurs premiers jours de vie. En effet, même si la laie met bas dans un nid bien isolé du sol (c’est d’ailleurs pour cette raison que ce nid s’appelle un chaudron), il n’en demeure pas moins que des températures basses associées à une forte humidité menacent la survie de ces nouveau-nés. Plusieurs cas peuvent alors se présenter, dont les conséquences ne seront pas les mêmes selon que la portée disparaît en totalité, ou qu’il reste un ou plusieurs survivants…

Si tout se passe normalement pour la reproduction, à savoir un rut en novembre-décembre, la majorité des naissances se déroule en mars et avril. Ces deux mois, incertains au niveau climatique, sont donc décisifs pour le reste de l’année. Dépourvu de toute régulation thermique, le marcassin est tributaire de la clémence, ou de la rigueur du temps. Si cette particularité physiologique n’est pas très gênante pour une bête noire adulte, elle l’est véritablement pour les nouveaux nés, notamment dès leurs premiers jours de vie. En effet, même si la laie met bas dans un nid bien isolé du sol (c’est d’ailleurs pour cette raison que ce nid s’appelle un chaudron), il n’en demeure pas moins que des températures basses associées à une forte humidité menacent la survie de ces nouveau-nés. Plusieurs cas peuvent alors se présenter, dont les conséquences ne seront pas les mêmes selon que la portée disparaît en totalité, ou qu’il reste un ou plusieurs survivants… Ce titre nous amène à nous pencher sur l'agressivité animale, dont les chasseurs sont susceptibles de subir les effets. En affrontant les grands carnivores sauvages, la confrontation est inéluctable, ceux-ci répondant à toute agression par une contre-offensive déterminée. Il vaut donc mieux tuer immédiatement le lion, le buffle, l'éléphant ou le grand sanglier car leur recherche, en cas de blessure peut vite devenir périlleuse. Chez nous, ours et loups mis à part, nos plus grands animaux ne sont pas des prédateurs, mais des proies. Attention cependant, car même affaiblies, elles n'ont guère de goût à se laisser croquer sans défense. Elles utilisent alors les moyens dont elles disposent pour faire face à leur prédateur, attitudes et réponses belliqueuses appropriées des mâles pour le plus grand nombre, et coups de pattes pour les grandes femelles herbivores…

Ce titre nous amène à nous pencher sur l'agressivité animale, dont les chasseurs sont susceptibles de subir les effets. En affrontant les grands carnivores sauvages, la confrontation est inéluctable, ceux-ci répondant à toute agression par une contre-offensive déterminée. Il vaut donc mieux tuer immédiatement le lion, le buffle, l'éléphant ou le grand sanglier car leur recherche, en cas de blessure peut vite devenir périlleuse. Chez nous, ours et loups mis à part, nos plus grands animaux ne sont pas des prédateurs, mais des proies. Attention cependant, car même affaiblies, elles n'ont guère de goût à se laisser croquer sans défense. Elles utilisent alors les moyens dont elles disposent pour faire face à leur prédateur, attitudes et réponses belliqueuses appropriées des mâles pour le plus grand nombre, et coups de pattes pour les grandes femelles herbivores…