- Ain : si tout va bien, tout devrait être prêt fin décembre pour le déménagement et l'ouverture des nouveaux locaux de la FDC début janvier 2025. A la suite de l’incendie du 10 juillet sur une partie du nouveau bâtiment de 800 m2, les conséquences ont donc été minimes.  Dans ces nouveaux locaux, il y aura un vaste garage, une salle de formation et de réunion pour 100 personnes, les bureaux de l'administration et même un labo pour la découpe de venaison. Quant aux formations pratiques, elles continueront à se faire à Rosy. Subventionné par la Région et le Département : « Nous serons parfaitement situés, quasiment à une heure de chaque coin de l'Ain » a déclaré Gontran Bénier, le président de la FDC.

Dans ces nouveaux locaux, il y aura un vaste garage, une salle de formation et de réunion pour 100 personnes, les bureaux de l'administration et même un labo pour la découpe de venaison. Quant aux formations pratiques, elles continueront à se faire à Rosy. Subventionné par la Région et le Département : « Nous serons parfaitement situés, quasiment à une heure de chaque coin de l'Ain » a déclaré Gontran Bénier, le président de la FDC.

- Ariège : pour exprimer leur ras-le-bol, les éleveurs ont symboliquement brûlé, en guise de protestation, un ours en peluche, lors de la 700e édition de la Foire agricole de Saint-Mathieu, à Auzat. Action très symbolique mais controversée, se pose toujours la question de la prédation sur les animaux d’élevage, les pro-ours rêvant encore d’une « possible cohabitation », alors que le monde agricole sait pertinemment qu’entre les prédateurs et leurs proies, elle est impossible.

- Aveyron : le dimanche 22 septembre, une habitante de la commune de Verrières, dans le Sud-Aveyron, a été attaquée par un vautour. La dame, âgée de 86 ans, était dans son jardin, quand elle a été attaquée, griffée et agressée  à grands coups de bec par le vindicatif animal. Bras, main et cheville bien touchés, les blessures ont nécessité des points de suture. Quant aux raisons qui ont poussé le vautour a passer à l’acte, on ne les connait pas, mais elles battent en brèche les affirmations des écolos-bobos qui prétendent qu’il n’y a aucun risque et que la cohabitation est possible.

à grands coups de bec par le vindicatif animal. Bras, main et cheville bien touchés, les blessures ont nécessité des points de suture. Quant aux raisons qui ont poussé le vautour a passer à l’acte, on ne les connait pas, mais elles battent en brèche les affirmations des écolos-bobos qui prétendent qu’il n’y a aucun risque et que la cohabitation est possible.

- Gers : l’Association de défense de la chasse traditionnelle à la palombe du Gers a tenu son assemblée générale à Vic-Fezensac en présence de Serge Castéran, président de la FDC. Concernant la chasse de la palombe au filet, c’est le statu quo. Serge Castéran et le président de l’ADCTP, Jacques Prénassi, ont expliqué : « Nous savons très bien que la Commission européenne veut abolir toutes les chasses traditionnelles. Le conseil d’Etat français a retourné sa veste plus d’une fois. Le Président de la République n’a pas déposé de dossier quand nous avons été au conseil d’Etat, notamment pour l’alouette. Ce qui n’est pas normal. Nous sommes suspendus pour le moment, nous n’avons pas d’informations nouvelles concernant la chasse au filet…».

Pour les autres présidents, Willy Schraen reste un défenseur acharné des chasseurs, et depuis son arrivée à la tête de la FNC, considèrent qu’il a renforcé l'organisation, et contribué à créer un lien fort entre la FNC et les décideurs politiques. Malheureusement, et pour les raisons que l’on connait, ce bel échafaudage s’est effondré. La politique est impitoyable, et dans ce milieu l’amateurisme n’a pas sa place. Que reste-t-il aujourd’hui ? Un président qui a failli à sa parole, et un Conseil d’administration qui a fui ses responsabilités. Certes, refuser la démission de Willy Schraen permettait de maintenir cette continuité et de ne pas risquer de perdre l'influence acquise, mais, avec les bouleversements de ces trois derniers mois, auprès de qui ? Les positions fermes et parfois jugées provocatrices du président de la FNC ont renforcé l'opposition à la chasse dans certains milieux politiques et écologiques, qui considèrent que l’homme devient de plus en plus polarisant. Accepter sa démission aurait sans doute permis à la FNC de tourner une page, et de chercher un leadership plus consensuel. Ce profil existe-t-il au sein du CA de la FNC ?

Pour les autres présidents, Willy Schraen reste un défenseur acharné des chasseurs, et depuis son arrivée à la tête de la FNC, considèrent qu’il a renforcé l'organisation, et contribué à créer un lien fort entre la FNC et les décideurs politiques. Malheureusement, et pour les raisons que l’on connait, ce bel échafaudage s’est effondré. La politique est impitoyable, et dans ce milieu l’amateurisme n’a pas sa place. Que reste-t-il aujourd’hui ? Un président qui a failli à sa parole, et un Conseil d’administration qui a fui ses responsabilités. Certes, refuser la démission de Willy Schraen permettait de maintenir cette continuité et de ne pas risquer de perdre l'influence acquise, mais, avec les bouleversements de ces trois derniers mois, auprès de qui ? Les positions fermes et parfois jugées provocatrices du président de la FNC ont renforcé l'opposition à la chasse dans certains milieux politiques et écologiques, qui considèrent que l’homme devient de plus en plus polarisant. Accepter sa démission aurait sans doute permis à la FNC de tourner une page, et de chercher un leadership plus consensuel. Ce profil existe-t-il au sein du CA de la FNC ?  Et ces coléoptères, qui s'attaquent aux arbres à feuilles larges, sont en constante progression en Europe. Classés « insectes potentiels des organismes nuisibles », ils appartiennent à la sous-famille des Scolytinae, parasites qui entrent dans nos pays par le biais de bois, de produits dérivés du bois, et de végétaux destinés à la plantation.

Et ces coléoptères, qui s'attaquent aux arbres à feuilles larges, sont en constante progression en Europe. Classés « insectes potentiels des organismes nuisibles », ils appartiennent à la sous-famille des Scolytinae, parasites qui entrent dans nos pays par le biais de bois, de produits dérivés du bois, et de végétaux destinés à la plantation.  Une fois introduits, ils s'établissent et prospèrent là où les plantes « hôtes » les supportent, en adéquation avec le climat. Bien que des mesures de contrôle aient déjà été prises pour empêcher leur propagation, les auteurs de l’étude ont souligné « un manque de méthodes fiables, ce qui rend difficile leur identification lors des contrôles d'importation aux frontières ». Afin d'éclairer les décisions relatives à une éventuelle mise en quarantaine, et à la mise en œuvre d'options d'atténuation des risques, en vertu de la législation de l'UE, la Commission européenne a demandé à l'EFSA de procéder à une évaluation quantitative du risque posé par ces nuisibles. Intitulée « Campagne PlantHealth4Life » cette initiative pluriannuelle vise à sensibiliser les citoyens européens à l'importance de la santé des végétaux et à la responsabilité de chacun de la préserver.

Une fois introduits, ils s'établissent et prospèrent là où les plantes « hôtes » les supportent, en adéquation avec le climat. Bien que des mesures de contrôle aient déjà été prises pour empêcher leur propagation, les auteurs de l’étude ont souligné « un manque de méthodes fiables, ce qui rend difficile leur identification lors des contrôles d'importation aux frontières ». Afin d'éclairer les décisions relatives à une éventuelle mise en quarantaine, et à la mise en œuvre d'options d'atténuation des risques, en vertu de la législation de l'UE, la Commission européenne a demandé à l'EFSA de procéder à une évaluation quantitative du risque posé par ces nuisibles. Intitulée « Campagne PlantHealth4Life » cette initiative pluriannuelle vise à sensibiliser les citoyens européens à l'importance de la santé des végétaux et à la responsabilité de chacun de la préserver.  Les chercheurs de l’université de Hambourg estiment que pour préserver 80% du pergélisol, il faudrait simplement augmenter les populations d’herbivores, domestiques ou sauvages. Les animaux, en cherchant leur nourriture, dispersent la neige en l’écrasant au sol, ce qui la rend plus compacte et isolante, maintenant ainsi le froid dans les couches inférieures. Sans intervention, 40% du pergélisol pourrait fondre avant la fin du siècle.

Les chercheurs de l’université de Hambourg estiment que pour préserver 80% du pergélisol, il faudrait simplement augmenter les populations d’herbivores, domestiques ou sauvages. Les animaux, en cherchant leur nourriture, dispersent la neige en l’écrasant au sol, ce qui la rend plus compacte et isolante, maintenant ainsi le froid dans les couches inférieures. Sans intervention, 40% du pergélisol pourrait fondre avant la fin du siècle. Elle est également soutenue par le Comité des régions, qui l’a réclamée dans son avis sur « Une vision à long terme pour les zones rurales » en 2022. En réponse à ces demandes, la Commission européenne a lancé en septembre 2023 une nouvelle phase de travail pour répondre aux défis posés par le retour des loups. La Commission a invité les communautés locales, les scientifiques et toutes les parties intéressées à soumettre des données actualisées sur les populations de loups et leurs impacts. Le déplacement du loup de l'annexe IV à l'annexe V ne remet pas en cause les obligations légales de conservation du loup : les États membres doivent toujours atteindre et maintenir un état de conservation favorable, également en vertu de l'annexe V. En outre, les États membres resteront toujours libres de prendre leurs propres décisions, comme c'est le cas aujourd'hui. Ainsi, chaque État membre peut mettre en œuvre les mesures de gestion les mieux adaptées à son territoire et à sa population. La proposition de la Commission européenne a été accueillie positivement en tant qu'initiative visant à équilibrer la conservation et la gestion des espèces. Elle représente un nouvel équilibre dans une Europe diverse…

Elle est également soutenue par le Comité des régions, qui l’a réclamée dans son avis sur « Une vision à long terme pour les zones rurales » en 2022. En réponse à ces demandes, la Commission européenne a lancé en septembre 2023 une nouvelle phase de travail pour répondre aux défis posés par le retour des loups. La Commission a invité les communautés locales, les scientifiques et toutes les parties intéressées à soumettre des données actualisées sur les populations de loups et leurs impacts. Le déplacement du loup de l'annexe IV à l'annexe V ne remet pas en cause les obligations légales de conservation du loup : les États membres doivent toujours atteindre et maintenir un état de conservation favorable, également en vertu de l'annexe V. En outre, les États membres resteront toujours libres de prendre leurs propres décisions, comme c'est le cas aujourd'hui. Ainsi, chaque État membre peut mettre en œuvre les mesures de gestion les mieux adaptées à son territoire et à sa population. La proposition de la Commission européenne a été accueillie positivement en tant qu'initiative visant à équilibrer la conservation et la gestion des espèces. Elle représente un nouvel équilibre dans une Europe diverse… L’innovation est définie de manière générale comme la conception de nouveaux produits, services ou procédés, souvent technologiques, qui contribuent à améliorer l’existant. En écologie et en sciences de l’environnement, elle prend un sens beaucoup plus large, focalisé sur des innovations technologiques à destination d’industriels. Les innovations peuvent passer d’abord par des intermédiaires de terrain comme les bureaux d’étude ou les sociétés de conseil, et en suite aux utilisateurs qui peuvent être des collectivités, des associations, des agences de gestion de l’environnement, des entreprises privées, ou des enseignants. Dans l’ouvrage, l’objectif est de montrer des applications concrètes, compréhensibles par le plus grand nombre, mais c’est aussi de décortiquer la « mécanique » de la recherche, ou comment une question scientifique amène à des expérimentations, puis à des résultats qui peuvent alors être utilisés en dehors du monde académique. Cet ouvrage, réalisé sous la direction de Éric Fouilland et Françoise Gourmelon est le fruit d’une collaboration entre plus de 180 chercheurs, sur les avancées scientifiques majeures dans les domaines de l’écologie et de l’environnement.

L’innovation est définie de manière générale comme la conception de nouveaux produits, services ou procédés, souvent technologiques, qui contribuent à améliorer l’existant. En écologie et en sciences de l’environnement, elle prend un sens beaucoup plus large, focalisé sur des innovations technologiques à destination d’industriels. Les innovations peuvent passer d’abord par des intermédiaires de terrain comme les bureaux d’étude ou les sociétés de conseil, et en suite aux utilisateurs qui peuvent être des collectivités, des associations, des agences de gestion de l’environnement, des entreprises privées, ou des enseignants. Dans l’ouvrage, l’objectif est de montrer des applications concrètes, compréhensibles par le plus grand nombre, mais c’est aussi de décortiquer la « mécanique » de la recherche, ou comment une question scientifique amène à des expérimentations, puis à des résultats qui peuvent alors être utilisés en dehors du monde académique. Cet ouvrage, réalisé sous la direction de Éric Fouilland et Françoise Gourmelon est le fruit d’une collaboration entre plus de 180 chercheurs, sur les avancées scientifiques majeures dans les domaines de l’écologie et de l’environnement.  Selon la source, cette déforestation a entraîné une augmentation notable de la température maximale de l’air (entre 0,58 et 1,37 °C) et de la hauteur de la base des nuages (de 87 à 236 m), dépassant les modifications attribuées uniquement au changement climatique. Ce rapport, qui se base sur des images satellitaires et des mesures in situ, souligne que la perte du couvert forestier trouve essentiellement son origine dans l’expansion des terres cultivées à petite échelle. Le document précise également que la perte du couvert forestier a principalement concerné les altitudes inférieures ou égales à 1 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Selon la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), entre les années 2000 à 2020, le continent africain a perdu environ 100 millions d’hectares de forêts, soit environ 10% de sa couverture totale. Au regard de ces constatations, les auteurs du rapport appellent à une attention urgente sur la déforestation montagnarde, car elle constitue une menace sérieuse pour la biodiversité, l’approvisionnement en eau et les services écosystémiques dans les tropiques.

Selon la source, cette déforestation a entraîné une augmentation notable de la température maximale de l’air (entre 0,58 et 1,37 °C) et de la hauteur de la base des nuages (de 87 à 236 m), dépassant les modifications attribuées uniquement au changement climatique. Ce rapport, qui se base sur des images satellitaires et des mesures in situ, souligne que la perte du couvert forestier trouve essentiellement son origine dans l’expansion des terres cultivées à petite échelle. Le document précise également que la perte du couvert forestier a principalement concerné les altitudes inférieures ou égales à 1 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Selon la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), entre les années 2000 à 2020, le continent africain a perdu environ 100 millions d’hectares de forêts, soit environ 10% de sa couverture totale. Au regard de ces constatations, les auteurs du rapport appellent à une attention urgente sur la déforestation montagnarde, car elle constitue une menace sérieuse pour la biodiversité, l’approvisionnement en eau et les services écosystémiques dans les tropiques. (NDLR : qui paie aujourd’hui les erreurs du passé des années 1980 à 2010). Créé en 1964 sur les cendres de feu le service des « Eaux et Forêts », l’ONF est un établissement public industriel et commercial (EPIC), chargé de la gestion durable des forêts publiques. En métropole, l’Office a la charge d’environ 1,7 million d’hectares de forêts domaniales appartenant à l’État et de 2,9 millions d’hectares appartenant à d’autres propriétaires forestiers publics, notamment les communes (appelées forêts soumises). Les principes encadrant la gestion de ces forêts sont, depuis 1827, définis dans le code forestier et constituent le « régime forestier ». Doté d’un budget de plus de 900 millions d’€ et d’un effectif de 8 043 agents à fin 2023, l’ONF gère donc environ 25 % de la surface forestière de métropole, et commercialise 40 % des volumes de bois produits en France. L’Office mène également des missions d’intérêt général pour le compte de l’État, par exemple en faveur de la préservation de la biodiversité, et son statut d’EPIC lui permet également d’intervenir dans le domaine concurrentiel en proposant des prestations de travaux, d’expertise ou de maîtrise d’œuvre…

(NDLR : qui paie aujourd’hui les erreurs du passé des années 1980 à 2010). Créé en 1964 sur les cendres de feu le service des « Eaux et Forêts », l’ONF est un établissement public industriel et commercial (EPIC), chargé de la gestion durable des forêts publiques. En métropole, l’Office a la charge d’environ 1,7 million d’hectares de forêts domaniales appartenant à l’État et de 2,9 millions d’hectares appartenant à d’autres propriétaires forestiers publics, notamment les communes (appelées forêts soumises). Les principes encadrant la gestion de ces forêts sont, depuis 1827, définis dans le code forestier et constituent le « régime forestier ». Doté d’un budget de plus de 900 millions d’€ et d’un effectif de 8 043 agents à fin 2023, l’ONF gère donc environ 25 % de la surface forestière de métropole, et commercialise 40 % des volumes de bois produits en France. L’Office mène également des missions d’intérêt général pour le compte de l’État, par exemple en faveur de la préservation de la biodiversité, et son statut d’EPIC lui permet également d’intervenir dans le domaine concurrentiel en proposant des prestations de travaux, d’expertise ou de maîtrise d’œuvre… Or, les objectifs de développement de cette énergie sont importants, puisque le Président de la République, dans son discours de Belfort, en février 2022, fixait un objectif de 40 gigawatts installés en 2028, pour atteindre ensuite 100 GW en 2050. A la fin de 2023, les capacités installées s'élevaient à 20 GW, soit la moitié de cet objectif intermédiaire. Cette croissance rapide ne va pas sans quelques ajustements, et malgré les obligations d'équipement des toitures et des parkings, la limitation de l'emprise des centrales photovoltaïques à 25 ha en milieu forestier, et l'encouragement de l'agrivoltaïsme, la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables du 10 mars 2023, et ses textes d'application, « n'exclut aucun milieu naturel d'un équipement éventuel, même au sein des aires protégées », déplore le CNPN, soulignant que les récentes statistiques du ministère de la Transition écologique font état de l'installation d'1 GW durant le seul premier trimestre 2024. « Alors que l'ambition répétée par tous les acteurs institutionnels est d'équiper d'abord les zones artificialisées, l'installation de ces centrales sur des espaces naturels et semi-naturels s'amplifie, au point que de nombreux scientifiques alertent les instances publiques sur le risque d'incohérence entre le développement des énergies renouvelables sur des milieux naturels et semi-naturels, d'une part, et les enjeux de préservation des puits de carbone et de la biodiversité, d'autre part », pointe l'avis qui déplore en plus que : « nombre d'écosystèmes sont détruits car considérés à faible enjeu, malgré les espèces qu'ils abritent… La taille des projets s'accroît avec des emprises atteignant parfois 500 ha sur les étangs de Fos-sur-Mer, et même 680 ha pour le projet Horizeo porté par Engie et Neoen en Gironde… Les objectifs en matière d'énergie photovoltaïque doivent être mis en œuvre sur les espaces artificiels comme les parkings et les toits, même si c'est plus cher et plus compliqué » conclut Maxime Zucca, membre du CNPN et pilote de cette auto-saisine.

Or, les objectifs de développement de cette énergie sont importants, puisque le Président de la République, dans son discours de Belfort, en février 2022, fixait un objectif de 40 gigawatts installés en 2028, pour atteindre ensuite 100 GW en 2050. A la fin de 2023, les capacités installées s'élevaient à 20 GW, soit la moitié de cet objectif intermédiaire. Cette croissance rapide ne va pas sans quelques ajustements, et malgré les obligations d'équipement des toitures et des parkings, la limitation de l'emprise des centrales photovoltaïques à 25 ha en milieu forestier, et l'encouragement de l'agrivoltaïsme, la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables du 10 mars 2023, et ses textes d'application, « n'exclut aucun milieu naturel d'un équipement éventuel, même au sein des aires protégées », déplore le CNPN, soulignant que les récentes statistiques du ministère de la Transition écologique font état de l'installation d'1 GW durant le seul premier trimestre 2024. « Alors que l'ambition répétée par tous les acteurs institutionnels est d'équiper d'abord les zones artificialisées, l'installation de ces centrales sur des espaces naturels et semi-naturels s'amplifie, au point que de nombreux scientifiques alertent les instances publiques sur le risque d'incohérence entre le développement des énergies renouvelables sur des milieux naturels et semi-naturels, d'une part, et les enjeux de préservation des puits de carbone et de la biodiversité, d'autre part », pointe l'avis qui déplore en plus que : « nombre d'écosystèmes sont détruits car considérés à faible enjeu, malgré les espèces qu'ils abritent… La taille des projets s'accroît avec des emprises atteignant parfois 500 ha sur les étangs de Fos-sur-Mer, et même 680 ha pour le projet Horizeo porté par Engie et Neoen en Gironde… Les objectifs en matière d'énergie photovoltaïque doivent être mis en œuvre sur les espaces artificiels comme les parkings et les toits, même si c'est plus cher et plus compliqué » conclut Maxime Zucca, membre du CNPN et pilote de cette auto-saisine. Il reflète les travaux de l'Organisation maritime internationale (OMI), visant à concilier la sûreté et la sécurité maritime avec la protection du milieu marin, tout en anticipant et en s’adaptant au rythme rapide des changements technologiques et de l'innovation. « Mission Océan » est un parcours pédagogique, créé pour sensibiliser les collégiens et lycéens, au développement durable et aux enjeux qui concernent l’océan, jusqu’ici peu présent dans les programmes scolaires. D’une part, le projet développe des pédagogies innovantes, centrées sur les outils numériques. D’autre part, il fait le lien avec les futurs métiers qui pourraient intéresser les élèves. Dans le but de les sensibiliser, eux qui seront acteurs et actrices de demain, l’Ifremer propose un projet éducatif complet, grâce à « Mon lopin de mer » qui donnera aux élèves la possibilité de travailler en groupe, en s’inspirant de la démarche scientifique. L’accent sera mis sur l'utilisation de nouvelles technologies et les carburants alternatifs, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires.

Il reflète les travaux de l'Organisation maritime internationale (OMI), visant à concilier la sûreté et la sécurité maritime avec la protection du milieu marin, tout en anticipant et en s’adaptant au rythme rapide des changements technologiques et de l'innovation. « Mission Océan » est un parcours pédagogique, créé pour sensibiliser les collégiens et lycéens, au développement durable et aux enjeux qui concernent l’océan, jusqu’ici peu présent dans les programmes scolaires. D’une part, le projet développe des pédagogies innovantes, centrées sur les outils numériques. D’autre part, il fait le lien avec les futurs métiers qui pourraient intéresser les élèves. Dans le but de les sensibiliser, eux qui seront acteurs et actrices de demain, l’Ifremer propose un projet éducatif complet, grâce à « Mon lopin de mer » qui donnera aux élèves la possibilité de travailler en groupe, en s’inspirant de la démarche scientifique. L’accent sera mis sur l'utilisation de nouvelles technologies et les carburants alternatifs, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires.  Ce thème est lié au Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et aux objectifs de développement durable, les ODD, en particulier :

Ce thème est lié au Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et aux objectifs de développement durable, les ODD, en particulier : Plus en détail :

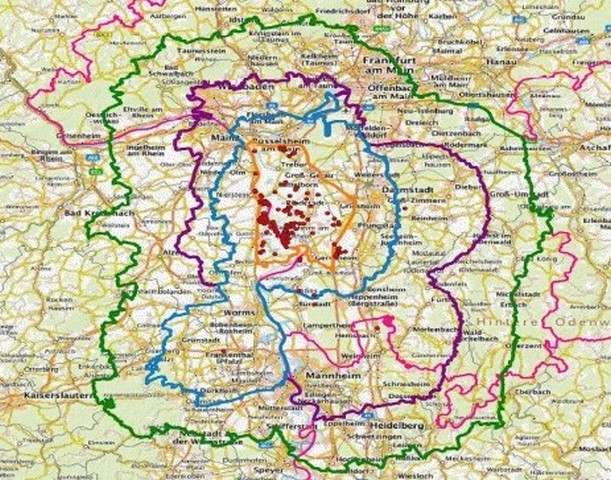

Plus en détail : Les mesures en place présentées par l’Allemagne à la commission européenne, le 28 août dernier, étaient les suivantes pour les trois länder :

Les mesures en place présentées par l’Allemagne à la commission européenne, le 28 août dernier, étaient les suivantes pour les trois länder : Il s'agit de trois tuyauteries, placées au fond du canal, qui, en libérant de l'air comprimé, forme un rideau de bulles qui dirige les déchets flottants vers une zone de collecte, où ils sont ramassés 5 à 6 fois par jour. La structure a coûté 80 000 €. Le brevet de cette technologie est détenu par la société canadienne « Canadian Pond », et elle est commercialisée en France par « Poralu Marine », qui a remporté le marché public lancé par la Ville de Paris pour ce projet. Un dispositif expérimental de ce type fonctionne depuis 2021 pour « VNF (Voies navigables de France) qui l’utilise à d’autres fins : créer une barrière naturelle aux plantes exotiques envahissantes et éviter ainsi leur prolifération. Quelques détails techniques restent à affiner, tels que l'équilibrage de la pression entre les tuyaux diffuseurs et le déplacement des lourdes chaînes de fixation des tuyaux du bord jusqu'au fond de l'eau, mais Thierry Duguet, adjoint à la cheffe du service des canaux de la Ville de Paris, assure que « le rideau de bulles n'entrave pas la bonne continuité piscicole, grâce à des espaces permettant aux poissons de passer ».

Il s'agit de trois tuyauteries, placées au fond du canal, qui, en libérant de l'air comprimé, forme un rideau de bulles qui dirige les déchets flottants vers une zone de collecte, où ils sont ramassés 5 à 6 fois par jour. La structure a coûté 80 000 €. Le brevet de cette technologie est détenu par la société canadienne « Canadian Pond », et elle est commercialisée en France par « Poralu Marine », qui a remporté le marché public lancé par la Ville de Paris pour ce projet. Un dispositif expérimental de ce type fonctionne depuis 2021 pour « VNF (Voies navigables de France) qui l’utilise à d’autres fins : créer une barrière naturelle aux plantes exotiques envahissantes et éviter ainsi leur prolifération. Quelques détails techniques restent à affiner, tels que l'équilibrage de la pression entre les tuyaux diffuseurs et le déplacement des lourdes chaînes de fixation des tuyaux du bord jusqu'au fond de l'eau, mais Thierry Duguet, adjoint à la cheffe du service des canaux de la Ville de Paris, assure que « le rideau de bulles n'entrave pas la bonne continuité piscicole, grâce à des espaces permettant aux poissons de passer ».