- Orne : un chasseur de 44 ans a été mortellement atteint lors d’une battue aux sangliers, à Ferrières-la-Verrerie, mercredi 27 décembre 2023. La battue avait été organisée par la société de chasse locale, au lieu-dit « Bois de Cohardon » quand la victime, qui traquait, a été touché par le tir d'un autre chasseur. L’homme est décédé sur place. Le parquet d'Alençon a annoncé l'ouverture d'une enquête, qui a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherches d’Argentan.

- Oise : pour tenter de mettre fin aux collisions gibier contre trains, occasionnant des retards préjudiciables aux voyageurs, un arrêté préfectoral autorise deux chasseurs dument habilités, à éliminer les animaux dans l’emprise de la SNCF, le long de la ligne à grande vitesse Nord-Europe, durant l'année 2024. La décision a été prise à la suite des 9 collisions qui ont impacté 165 circulations de convois totalisant plus de 123 heures de retard. Dans son arrêté, la préfète de l’Oise précise : « Cette mesure de sécurité ne devant toutefois pas léser la gestion cynégétique des espèces animales considérées, et afin de limiter au maximum l’entrée des animaux dans ses emprises, la SNCF mettra en œuvre les moyens à sa disposition pour assurer la bonne étanchéité de ses clôtures et l’entretien des bordures… »

- Haute-Saône : une scène insolite s’est déroulée le long du faubourg de Montbéliard, à Héricourt, quand un sanglier chassé et poursuivi par deux chiens courants a pénétré, en pleine ville, dans l’enceinte de l’entreprise Royal Canin Distribution. Voulait-il les soumettre au péché de gourmandise pour se sauver ? On ne le saura jamais… Toujours est-il que la bête noire a fait plusieurs fois le tour du bâtiment et a pris la fuite en direction de Brevilliers au bout de quelques minutes. « On a essayé de le faire sortir car on ne voulait pas qu’il aille sur la route et qu’il provoque un accident » a témoigné le responsable du site, Hervé Aubriat.

- Haute-Saône : une scène insolite s’est déroulée le long du faubourg de Montbéliard, à Héricourt, quand un sanglier chassé et poursuivi par deux chiens courants a pénétré, en pleine ville, dans l’enceinte de l’entreprise Royal Canin Distribution. Voulait-il les soumettre au péché de gourmandise pour se sauver ? On ne le saura jamais… Toujours est-il que la bête noire a fait plusieurs fois le tour du bâtiment et a pris la fuite en direction de Brevilliers au bout de quelques minutes. « On a essayé de le faire sortir car on ne voulait pas qu’il aille sur la route et qu’il provoque un accident » a témoigné le responsable du site, Hervé Aubriat.

- Somme : l’annonce en a surpris plus d’un parmi les chasseurs, mais pas chez les sauvaginiers. Quand on aime, on ne compte pas, c’est sans doute ce qu’a pensé l’auteur de l’offre, qui a mis en vente une hutte de chasse pour la coquette somme de 128 000 €. Il faut préciser que devant l’installation se trouve une belle et grande pièce d’eau et que l’ensemble est sur un terrain entièrement clos… « Un prix à la hauteur de l’engouement qu’elle suscite sur la côte picarde » précise les experts… qui ajoutent « prix hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière »…

- Haute-Corse : du 2 au 17 décembre, l'OFB, en collaboration avec la Gendarmerie nationale et la Douane, a orchestré une opération d'envergure visant à contrôler la sécurité à la chasse en Haute-Corse. Plus de 120 chasseurs et 900 véhicules ont été contrôlés, pour 31 infractions relevées. Ces contrôles étaient placés sous l'autorité du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia, et ont englobé à la fois les chasseurs en action et les vérifications routières. Parmi les 31 infractions constatées, deux délits ont été relevés, notamment le transport sans motif légitime d’arme de catégorie C. Les autres infractions concernent principalement des contraventions liées à la chasse, telles que le transport d’une arme non placée sous étui, le non-respect des prescriptions de sécurité du Schéma Départemental de Gestion cynégétique (SDGC), ainsi que des infractions relatives à la circulation sur des routes forestières interdites et à la pêche en eau douce en temps prohibé.

- Aveyron : action identique en Aveyron où, pour 3ème année, l’OFB a lancé une opération d’envergure, coordonnée sur le plan national, visant à organiser des contrôles portant sur le respect des règles de sécurité à la chasse pour les chasseurs et les non-chasseurs. En collaboration avec la Gendarmerie nationale, sur les 31 points de contrôles, il a été relevé trois infractions. Pour l’année 2023, le bilan est le suivant : 260 chasseurs ont été contrôlés sur 113 localités différentes et 15 infractions ont été relevées.

- Eure : tant va la cruche à l’eau… Depuis 2022, des actes de braconnage étaient régulièrement signalés aux forces de l’ordre, qui ont tendu leur filet à l’approche des fêtes de fin d’année, période propice pour commercialiser de la viande gibier. Près de 80 personnes, gendarmes mais aussi agents de l’OFB et de la Fédération départementale des chasseurs de l’Eure, étaient mobilisés pour une vaste opération menée le 18 décembre aux Andelys, à Bouafles, Courcelles-sur-Seine, Port-Mort et Notre-Dame-de-l’Isle, ainsi que dans le Calvados, ce qui a permis aux gendarmes de procéder à l’interpellation de cinq mis en cause principaux, qui ont été placés en garde à vue. Quatre véhicules tout-terrain ont été saisi, de même que 20 000 euros en espèces, 4 armes de poing, 33 armes d’épaule, des centaines de munitions de tous types et calibres, 4 permis de chasser et trois congélateurs contenant 165 kilos de venaison découpée ou transformée. Une information judiciaire a été ouverte, les cinq mis en cause placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de détenir une arme et de se trouver dans l’une des communes concernées.

- Eure : tant va la cruche à l’eau… Depuis 2022, des actes de braconnage étaient régulièrement signalés aux forces de l’ordre, qui ont tendu leur filet à l’approche des fêtes de fin d’année, période propice pour commercialiser de la viande gibier. Près de 80 personnes, gendarmes mais aussi agents de l’OFB et de la Fédération départementale des chasseurs de l’Eure, étaient mobilisés pour une vaste opération menée le 18 décembre aux Andelys, à Bouafles, Courcelles-sur-Seine, Port-Mort et Notre-Dame-de-l’Isle, ainsi que dans le Calvados, ce qui a permis aux gendarmes de procéder à l’interpellation de cinq mis en cause principaux, qui ont été placés en garde à vue. Quatre véhicules tout-terrain ont été saisi, de même que 20 000 euros en espèces, 4 armes de poing, 33 armes d’épaule, des centaines de munitions de tous types et calibres, 4 permis de chasser et trois congélateurs contenant 165 kilos de venaison découpée ou transformée. Une information judiciaire a été ouverte, les cinq mis en cause placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de détenir une arme et de se trouver dans l’une des communes concernées.

- Lot : une famille en vacances à Lherm, a porté plainte pour mise en danger d'autrui après qu'une balle ait traversé leur fenêtre, mercredi dernier. Certes, plus de peur que de mais on ne peut s’empêcher de penser qu’un drame a été évité de justesse. L'impact dans le double vitrage est impressionnant, causé par une balle perdue sans doute tirée par un chasseur participant à une battue aux sangliers, à plus d'un kilomètre de là. Dans le village, c’est l'incompréhension, d’autant plus que la société de chasse locale, pour des raisons de sécurité, avait renoncé à organiser des battues en cette période de fin d’année. « Je suis très en colère, car depuis un an, on met en place des formations pour la sécurité. On se démène dans tous les sens pour la sécurité et un tel incident remet tout en cause… » a déploré Michel Bouscary, le président de la FDC du Lot. L'enquête menée par les gendarmes de Luzech devrait déterminer les circonstances exactes de ce tir dangereux.

- Lot : une famille en vacances à Lherm, a porté plainte pour mise en danger d'autrui après qu'une balle ait traversé leur fenêtre, mercredi dernier. Certes, plus de peur que de mais on ne peut s’empêcher de penser qu’un drame a été évité de justesse. L'impact dans le double vitrage est impressionnant, causé par une balle perdue sans doute tirée par un chasseur participant à une battue aux sangliers, à plus d'un kilomètre de là. Dans le village, c’est l'incompréhension, d’autant plus que la société de chasse locale, pour des raisons de sécurité, avait renoncé à organiser des battues en cette période de fin d’année. « Je suis très en colère, car depuis un an, on met en place des formations pour la sécurité. On se démène dans tous les sens pour la sécurité et un tel incident remet tout en cause… » a déploré Michel Bouscary, le président de la FDC du Lot. L'enquête menée par les gendarmes de Luzech devrait déterminer les circonstances exactes de ce tir dangereux.

A Dortmund, le plus grand salon de la chasse en Europe, « Jadg & Hund » ouvrira ses portes le mardi 30 janvier et se déroulera jusqu’au dimanche 4 février. En constante évolution, afin de répondre aux exigences élevées des chasseurs modernes, de nombreuses innovations seront présentées en exclusivité, signe que l’industrie cynégétique, malgré les turbulences qui l’entourent, invente, toujours et encore. Les chiens de chasse occuperont une place plus centrale sur les scènes et les espaces événementiels, et le « Wild Food Festival », moderne et culinaire qui a débuté avec succès l'année dernière dans la traditionnelle Westfalenhalle, s’apprêtent à recevoir de nombreux chefs étoilés. Une vaste zone d’exposition et de shopping de plus de 50 000 m² accueillera les cent mille visiteurs attendus, qu’ils soient chasseurs, pêcheurs, amoureux des chiens et de la nature. Plus de 750 exposants d’Allemagne et de l’étranger présenteront leurs offres, et des experts compétents parleront de chasse et donneront de précieux conseils aux visiteurs. Parmi les points forts : le festival de l’alimentation sauvage, l’Association nationale des chasseurs de Rhénanie, l’Ordre des Fauconies allemandes (ODF), les véhicules tout-terrain, les espaces médias-sociaux, le salon du chien de chasse, le championnat d’appel de cerf, le championnat du monde Kitz Fiep, l’assiciation allemande de chasse à l’arc et toute la pêche et les poissons.

A Dortmund, le plus grand salon de la chasse en Europe, « Jadg & Hund » ouvrira ses portes le mardi 30 janvier et se déroulera jusqu’au dimanche 4 février. En constante évolution, afin de répondre aux exigences élevées des chasseurs modernes, de nombreuses innovations seront présentées en exclusivité, signe que l’industrie cynégétique, malgré les turbulences qui l’entourent, invente, toujours et encore. Les chiens de chasse occuperont une place plus centrale sur les scènes et les espaces événementiels, et le « Wild Food Festival », moderne et culinaire qui a débuté avec succès l'année dernière dans la traditionnelle Westfalenhalle, s’apprêtent à recevoir de nombreux chefs étoilés. Une vaste zone d’exposition et de shopping de plus de 50 000 m² accueillera les cent mille visiteurs attendus, qu’ils soient chasseurs, pêcheurs, amoureux des chiens et de la nature. Plus de 750 exposants d’Allemagne et de l’étranger présenteront leurs offres, et des experts compétents parleront de chasse et donneront de précieux conseils aux visiteurs. Parmi les points forts : le festival de l’alimentation sauvage, l’Association nationale des chasseurs de Rhénanie, l’Ordre des Fauconies allemandes (ODF), les véhicules tout-terrain, les espaces médias-sociaux, le salon du chien de chasse, le championnat d’appel de cerf, le championnat du monde Kitz Fiep, l’assiciation allemande de chasse à l’arc et toute la pêche et les poissons.

Au cours de leur vie, les organismes laissent dans l’environnement des cellules de peau, des cheveux, des excréments, de l’urine, des œufs, du sperme et d’autres matières biologiques. Ces matériaux contiennent des traces de l’ADN de l’animal, traces qui peuvent ensuite se mélanger à l’eau, à la neige ou à la terre. Ces traces génétiques, appelées « ADN environnemental » (eDNA) sont riches d’enseignement… Depuis le début de ce siècle, les progrès de la biologie moléculaire ont considérablement réduit la quantité de matériel biologique nécessaire pour effectuer des analyses génétiques. Ce qui nécessitait autrefois des flacons entiers de matière, peut aujourd’hui être réalisé avec quelques cellules cutanées, permettant aux scientifiques de détecter même les plus infimes quantités d’eDNA, qu’ils peuvent isoler, et le comparer à une base de données de séquences d’ADN connues pour identifier l’organisation d’où provient l’échantillon. Pour Schwartz et son équipe, à laquelle contribue le chercheur Thomas Franklin, les succès de la technique se sont multipliés ces dernières années et les scientifiques se demandent maintenant si cette technique pourrait être appliquée à la neige. Ils ont donc testé leur théorie sur les empreintes d’animaux laissées dans la neige, et ont démontré que l’isolement de l’eADN dans ces empreintes, était une méthode efficace pour détecter la présence d’animaux extrêmement discret tel le lynx et le carcajou. « L’eADN environnemental offre donc une possibilité unique d’obtenir des informations sur la répartition des espèces, leur abondance, leur régime alimentaire… » explique Justine Smith, écologiste et chercheuse postdoctorale à l’université de Californie à Berkeley.

Au cours de leur vie, les organismes laissent dans l’environnement des cellules de peau, des cheveux, des excréments, de l’urine, des œufs, du sperme et d’autres matières biologiques. Ces matériaux contiennent des traces de l’ADN de l’animal, traces qui peuvent ensuite se mélanger à l’eau, à la neige ou à la terre. Ces traces génétiques, appelées « ADN environnemental » (eDNA) sont riches d’enseignement… Depuis le début de ce siècle, les progrès de la biologie moléculaire ont considérablement réduit la quantité de matériel biologique nécessaire pour effectuer des analyses génétiques. Ce qui nécessitait autrefois des flacons entiers de matière, peut aujourd’hui être réalisé avec quelques cellules cutanées, permettant aux scientifiques de détecter même les plus infimes quantités d’eDNA, qu’ils peuvent isoler, et le comparer à une base de données de séquences d’ADN connues pour identifier l’organisation d’où provient l’échantillon. Pour Schwartz et son équipe, à laquelle contribue le chercheur Thomas Franklin, les succès de la technique se sont multipliés ces dernières années et les scientifiques se demandent maintenant si cette technique pourrait être appliquée à la neige. Ils ont donc testé leur théorie sur les empreintes d’animaux laissées dans la neige, et ont démontré que l’isolement de l’eADN dans ces empreintes, était une méthode efficace pour détecter la présence d’animaux extrêmement discret tel le lynx et le carcajou. « L’eADN environnemental offre donc une possibilité unique d’obtenir des informations sur la répartition des espèces, leur abondance, leur régime alimentaire… » explique Justine Smith, écologiste et chercheuse postdoctorale à l’université de Californie à Berkeley.  Des mesures de restriction de la chasse sont en cours, après un cas de grippe aviaire constaté à Warhem. La grippe aviaire est donc toujours présente, et la préfecture des Hauts-de-France appelle à la vigilance. La présence du virus a été confirmée le 20 décembre, dans un élevage de volailles, puis peu après Noël, dans un élevage de dindes et un autre de poules dans des communes belges frontalières. Ces cas, qui inquiètent les autorités, ont obligé la préfecture à prendre un arrêté, le 29 décembre. Il réglemente plusieurs activités dans une vaste zone autour de Warhem, dont la chasse. En conséquence précise l’arrêté : « La chasse au gibier à plumes en zones humides, et la chasse au gibier d’eau sont interdites. Le transport, le lâcher et l’utilisation d’appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits. De même, le transport et lâcher de gibiers à plumes sont interdits (sauf dérogation pour le transport de gallinacées) ». La préfecture souligne que ces mesures contraignantes sont indispensables, et précise que : « des contrôles réguliers seront effectués ».

Des mesures de restriction de la chasse sont en cours, après un cas de grippe aviaire constaté à Warhem. La grippe aviaire est donc toujours présente, et la préfecture des Hauts-de-France appelle à la vigilance. La présence du virus a été confirmée le 20 décembre, dans un élevage de volailles, puis peu après Noël, dans un élevage de dindes et un autre de poules dans des communes belges frontalières. Ces cas, qui inquiètent les autorités, ont obligé la préfecture à prendre un arrêté, le 29 décembre. Il réglemente plusieurs activités dans une vaste zone autour de Warhem, dont la chasse. En conséquence précise l’arrêté : « La chasse au gibier à plumes en zones humides, et la chasse au gibier d’eau sont interdites. Le transport, le lâcher et l’utilisation d’appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits. De même, le transport et lâcher de gibiers à plumes sont interdits (sauf dérogation pour le transport de gallinacées) ». La préfecture souligne que ces mesures contraignantes sont indispensables, et précise que : « des contrôles réguliers seront effectués ». Des scientifiques de l'institut suisse WSL ont mis en évidence une sécheresse atmosphérique sans précédent depuis 400 ans en Europe. Elle serait liée aux émissions de gaz à effet de serre, selon ces travaux publiés dans la revue Nature Geoscience. L'étude porte sur des cernes d'arbres remontant à l'année 1600. Elle montre que depuis le début du 21ème siècle, l'air au-dessus de vastes régions d'Europe est devenu plus sec, et que cette tendance se poursuit, a indiqué mercredi dernier, l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Avec une équipe internationale de 67 scientifiques, Kerstin Treydte, auteure principale de l'étude, s'est penchée sur le « déficit de pression de vapeur », un facteur utilisé pour mesurer la sécheresse de l'air. Les résultats indiquent des niveaux exceptionnellement élevés. En outre, ils démontrent également que les niveaux actuels n'auraient pas pu être atteints sans les émissions de gaz à effet de serre. « L'influence anthropique est donc évidente » a noté le WSL.

Des scientifiques de l'institut suisse WSL ont mis en évidence une sécheresse atmosphérique sans précédent depuis 400 ans en Europe. Elle serait liée aux émissions de gaz à effet de serre, selon ces travaux publiés dans la revue Nature Geoscience. L'étude porte sur des cernes d'arbres remontant à l'année 1600. Elle montre que depuis le début du 21ème siècle, l'air au-dessus de vastes régions d'Europe est devenu plus sec, et que cette tendance se poursuit, a indiqué mercredi dernier, l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Avec une équipe internationale de 67 scientifiques, Kerstin Treydte, auteure principale de l'étude, s'est penchée sur le « déficit de pression de vapeur », un facteur utilisé pour mesurer la sécheresse de l'air. Les résultats indiquent des niveaux exceptionnellement élevés. En outre, ils démontrent également que les niveaux actuels n'auraient pas pu être atteints sans les émissions de gaz à effet de serre. « L'influence anthropique est donc évidente » a noté le WSL. Il parait qu’elle préoccupe les experts, car : « elle peut être transmise aux humains ». Cette maladie à déperdition chronique (CWD), est une encéphalopathie spongiforme transmissible causée par les prions, des protéines capables d’altérer la forme de variantes normales de la même protéine, dont l’accumulation dans le cerveau provoque une maladie dégénérative du système nerveux central. Un premier cas a été découvert dans le parc de Yellowstone, rappelant aux experts vétérinaires, des similitudes avec la maladie de la vache folle. Les centres américains de contrôle des maladies (CDC), et les États concernés, recommandent donc fortement que la faune soit testée avant une éventuelle consommation. Comme l’a précisé le Dr Michael Osterholm, un épidémiologiste spécialisé, cette maladie qui touche les cervidés est : « un désastre qui progresse lentement. Nous sommes confrontés à une maladie mortelle, incurable et hautement contagieuse, et nous n’avons pas de moyen simple et efficace de l’éradiquer… ». Mais, en dehors du corps des vétérinaires qui restent dans leur domaine de compétences, des médecins se sont emparés du sujet, craignant un retour possible chez l’humain de la maladie de Creutzfeldt-Jakob…

Il parait qu’elle préoccupe les experts, car : « elle peut être transmise aux humains ». Cette maladie à déperdition chronique (CWD), est une encéphalopathie spongiforme transmissible causée par les prions, des protéines capables d’altérer la forme de variantes normales de la même protéine, dont l’accumulation dans le cerveau provoque une maladie dégénérative du système nerveux central. Un premier cas a été découvert dans le parc de Yellowstone, rappelant aux experts vétérinaires, des similitudes avec la maladie de la vache folle. Les centres américains de contrôle des maladies (CDC), et les États concernés, recommandent donc fortement que la faune soit testée avant une éventuelle consommation. Comme l’a précisé le Dr Michael Osterholm, un épidémiologiste spécialisé, cette maladie qui touche les cervidés est : « un désastre qui progresse lentement. Nous sommes confrontés à une maladie mortelle, incurable et hautement contagieuse, et nous n’avons pas de moyen simple et efficace de l’éradiquer… ». Mais, en dehors du corps des vétérinaires qui restent dans leur domaine de compétences, des médecins se sont emparés du sujet, craignant un retour possible chez l’humain de la maladie de Creutzfeldt-Jakob…  Afin d'éviter la multiplication de plaintes déposées par les néo-ruraux contre des agriculteurs, la « loi transpartisane » a été adopté par les députés. Le texte, porté par la députée Renaissance du Morbihan, Nicole Le Peih, ne comporte qu’un article unique, qui introduit dans le Code civil le principe de responsabilité fondée sur les « troubles anormaux de voisinage » tout en l'assortissant d'une exception. Les plaintes déposées pour trouble anormal de voisinage étaient jusqu'à présent laissées à la libre appréciation des juges, même si ces conflits ont fait l'objet d'une longue jurisprudence au fil des années. L'article soumis au vote des députés stipule que : « tout propriétaire, locataire (...) à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » mais il introduit l’exception qui dégage l'auteur de toute responsabilité, lorsque ce trouble provient d'activités préexistantes à l'installation de la personne lésée. Les députés ont défini ces activités comme devant être « conformes aux lois et règlements » et s'être « poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles sans être à l'origine de l'aggravation du trouble anormal ». Ce rappel à la règle de l’antériorité devrait calmer les ardeurs de certains nouveaux ruraux, exaspérés par le chant matinal du coq, les odeurs de lisier ou celles de la friture, sorties des cuisines du restaurant local. Venu défendre le texte dans l'hémicycle, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti s'est félicité des dispositions adoptées, qui auront selon lui pour effet « de dissuader les nouveaux venus de lancer abusivement des procédures judiciaires qui menacent l'activité de nombre de nos compatriotes, notamment en milieu rural et agricole. J'ai parfois l'impression que l'on marche sur la tête : comment voulez-vous que l'on mange du pain, si on ne peut plus couper le blé à cause du bruit de la moissonneuse ? » s'est-il encore interrogé. Cette loi vient donc renforcer celle dite « du coq Maurice » adopté le 29 janvier 2021, visant à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, portée par le député de la Lozère, Pierre Morel-à-L’Huissier.

Afin d'éviter la multiplication de plaintes déposées par les néo-ruraux contre des agriculteurs, la « loi transpartisane » a été adopté par les députés. Le texte, porté par la députée Renaissance du Morbihan, Nicole Le Peih, ne comporte qu’un article unique, qui introduit dans le Code civil le principe de responsabilité fondée sur les « troubles anormaux de voisinage » tout en l'assortissant d'une exception. Les plaintes déposées pour trouble anormal de voisinage étaient jusqu'à présent laissées à la libre appréciation des juges, même si ces conflits ont fait l'objet d'une longue jurisprudence au fil des années. L'article soumis au vote des députés stipule que : « tout propriétaire, locataire (...) à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » mais il introduit l’exception qui dégage l'auteur de toute responsabilité, lorsque ce trouble provient d'activités préexistantes à l'installation de la personne lésée. Les députés ont défini ces activités comme devant être « conformes aux lois et règlements » et s'être « poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles sans être à l'origine de l'aggravation du trouble anormal ». Ce rappel à la règle de l’antériorité devrait calmer les ardeurs de certains nouveaux ruraux, exaspérés par le chant matinal du coq, les odeurs de lisier ou celles de la friture, sorties des cuisines du restaurant local. Venu défendre le texte dans l'hémicycle, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti s'est félicité des dispositions adoptées, qui auront selon lui pour effet « de dissuader les nouveaux venus de lancer abusivement des procédures judiciaires qui menacent l'activité de nombre de nos compatriotes, notamment en milieu rural et agricole. J'ai parfois l'impression que l'on marche sur la tête : comment voulez-vous que l'on mange du pain, si on ne peut plus couper le blé à cause du bruit de la moissonneuse ? » s'est-il encore interrogé. Cette loi vient donc renforcer celle dite « du coq Maurice » adopté le 29 janvier 2021, visant à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, portée par le député de la Lozère, Pierre Morel-à-L’Huissier.  Alors que l’on apprenait que 202 loups avaient été tués pour l’année 2023, l’annonce du quota autorisé pour l’année 2024 était rendu public, par une note technique de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, coordonnatrice du plan loup. Cette note publiée le 19 décembre 2023 fait état de 209 loups qui pourront être tués en 2024 afin de protéger les troupeaux. Ce quota est calculé sur la base des estimations de l’OFB, qui reste campé sur le chiffre de 1104 loups présents sur le territoire français. Compte tenu du taux de reproduction annuel de l’ordre de 20%, c’est donc l’équivalent de la totalité des naissances qui devrait être éradiqué. Ces estimations sont-elles fiables ? Rien n’est plus sûr avec cet animal insaisissable, capable de faire des dizaines de kilomètres dans une nuit pour commettre ses attaques sur les cheptels domestiques. Le pro-loups hurlent avec leurs protégés, les éleveurs affirment que cette affaire est loin d’être réglée, surtout dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où 4 200 têtes de bétail ont été tuées, et plus de la moitié du quota réalisé (124 loups). Mais qu’à cela ne tienne, puisque le président vosgien de « l’observatoire du loup », Dominique Humbert, demande des comptes à l'OFB et a saisi le Conseil d’Etat pour le contraindre à diffuser les données génétiques des loups tués en France depuis 2017. Y aurait-il de la manipulation dans les tanières ? « Non ! » répond Loïc Obled, le directeur délégué de l'OFB qui ajoute : « Je ne voudrais pas que quelqu'un croit qu'on cache des données. Si on ne les donne pas, c'est que nous ne sommes pas en capacité de les donner aujourd'hui. On les donnera dès lors qu'on aura du temps pour traiter les données brutes, les ranger et les classer… », car il s’agit selon lui, d'un travail colossal.

Alors que l’on apprenait que 202 loups avaient été tués pour l’année 2023, l’annonce du quota autorisé pour l’année 2024 était rendu public, par une note technique de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, coordonnatrice du plan loup. Cette note publiée le 19 décembre 2023 fait état de 209 loups qui pourront être tués en 2024 afin de protéger les troupeaux. Ce quota est calculé sur la base des estimations de l’OFB, qui reste campé sur le chiffre de 1104 loups présents sur le territoire français. Compte tenu du taux de reproduction annuel de l’ordre de 20%, c’est donc l’équivalent de la totalité des naissances qui devrait être éradiqué. Ces estimations sont-elles fiables ? Rien n’est plus sûr avec cet animal insaisissable, capable de faire des dizaines de kilomètres dans une nuit pour commettre ses attaques sur les cheptels domestiques. Le pro-loups hurlent avec leurs protégés, les éleveurs affirment que cette affaire est loin d’être réglée, surtout dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où 4 200 têtes de bétail ont été tuées, et plus de la moitié du quota réalisé (124 loups). Mais qu’à cela ne tienne, puisque le président vosgien de « l’observatoire du loup », Dominique Humbert, demande des comptes à l'OFB et a saisi le Conseil d’Etat pour le contraindre à diffuser les données génétiques des loups tués en France depuis 2017. Y aurait-il de la manipulation dans les tanières ? « Non ! » répond Loïc Obled, le directeur délégué de l'OFB qui ajoute : « Je ne voudrais pas que quelqu'un croit qu'on cache des données. Si on ne les donne pas, c'est que nous ne sommes pas en capacité de les donner aujourd'hui. On les donnera dès lors qu'on aura du temps pour traiter les données brutes, les ranger et les classer… », car il s’agit selon lui, d'un travail colossal.  - Haute-Saône

- Haute-Saône - Eure

- Eure - Lot

- Lot L’affaire a commencé début 2019, quand deux millions de citoyens ont manifesté pour réclamer un recours contre l’Etat, pressé de toutes parts d’en faire plus pour la planète, l’accusant de « carence fautive » par son action défaillante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans son communiqué, le ministère de la Transition écologique précise : « La justice administrative vient de confirmer que parler d’inaction climatique de la France était une contre-vérité, en confirmant que la France respecte ses objectifs de baisse d’émissions de gaz à effet de serre, et compense même les excès d’émissions passés. Cette décision nous oblige et confirme que la planification écologique initiée par le Président de la République et la Première ministre nous place sur la bonne voie pour accélérer la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre tout en accompagnant les Français, les élus locaux et les entreprises ». Le tribunal administratif de Paris vient de juger que l’État avait effectivement réparé, dans les délais qui lui étaient prescrits, le préjudice écologique mis à sa charge. Il a constaté en effet qu’entre 2019 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre françaises ont été inférieures aux niveaux de référence fixés par le second budget carbone dans des proportions telles que les émissions excessives de la période 2015-2018 devaient être considérées comme intégralement compensées. Cette décision vient confirmer l’accélération de l’action déterminée du Gouvernement ces six dernières années pour remettre la France sur la bonne trajectoire climatique, avec notamment de grandes lois structurantes, comme la loi d’orientation des mobilités, en 2019, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, en 2020, et la loi climat et résilience en 2021 et, les lois d’accélération de la production d’énergies renouvelables et de relance du nucléaire en 2023. Des moyens budgétaires, sans équivalent jusqu’alors, ont été déployés pour accompagner cette transition écologique, que ce soit avec le plan France 2030, doté de 30 milliards d’euros déployés sur 5 ans, dont la moitié est dédiée à la transition écologique ou encore les plans de sobriété successifs qui ont permis de baisser notre consommation de gaz et d’électricité de 12% à l’hiver 2022-2023…

L’affaire a commencé début 2019, quand deux millions de citoyens ont manifesté pour réclamer un recours contre l’Etat, pressé de toutes parts d’en faire plus pour la planète, l’accusant de « carence fautive » par son action défaillante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans son communiqué, le ministère de la Transition écologique précise : « La justice administrative vient de confirmer que parler d’inaction climatique de la France était une contre-vérité, en confirmant que la France respecte ses objectifs de baisse d’émissions de gaz à effet de serre, et compense même les excès d’émissions passés. Cette décision nous oblige et confirme que la planification écologique initiée par le Président de la République et la Première ministre nous place sur la bonne voie pour accélérer la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre tout en accompagnant les Français, les élus locaux et les entreprises ». Le tribunal administratif de Paris vient de juger que l’État avait effectivement réparé, dans les délais qui lui étaient prescrits, le préjudice écologique mis à sa charge. Il a constaté en effet qu’entre 2019 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre françaises ont été inférieures aux niveaux de référence fixés par le second budget carbone dans des proportions telles que les émissions excessives de la période 2015-2018 devaient être considérées comme intégralement compensées. Cette décision vient confirmer l’accélération de l’action déterminée du Gouvernement ces six dernières années pour remettre la France sur la bonne trajectoire climatique, avec notamment de grandes lois structurantes, comme la loi d’orientation des mobilités, en 2019, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, en 2020, et la loi climat et résilience en 2021 et, les lois d’accélération de la production d’énergies renouvelables et de relance du nucléaire en 2023. Des moyens budgétaires, sans équivalent jusqu’alors, ont été déployés pour accompagner cette transition écologique, que ce soit avec le plan France 2030, doté de 30 milliards d’euros déployés sur 5 ans, dont la moitié est dédiée à la transition écologique ou encore les plans de sobriété successifs qui ont permis de baisser notre consommation de gaz et d’électricité de 12% à l’hiver 2022-2023… La France est, à ce jour, indemne de PPA, mais la progression du virus en Europe, à la fois dans les élevages et dans les populations de sangliers, inquiète de plus en plus. Dans les élevages, des foyers éclatent un peu partout en Roumanie et en Bulgarie et plus récemment dans les Balkans (Croatie, Bosnie et Serbie). Dans les populations de sangliers, les cas se multiplient notamment dans la majorité des pays d'Europe centrale ainsi que dans le Nord de l'Italie, mais aussi en Suède où des mesures draconiennes ont été prises. Dans son communiqué, le ministère de l’Agriculture précise : « La PPA nous oblige à renforcer collectivement nos mesures de prévention. L’introduction de cette maladie en France aurait des conséquences sanitaires et socio-économiques graves, qui justifient la mobilisation préventive de l'ensemble des acteurs concernés : filière porcine, acteurs de la faune sauvage, chasseurs, usagers de la nature, voyageurs, etc… Ce nouveau plan d’action s’inscrit dans la continuité de l’implication du Gouvernement depuis 2018 et des efforts des acteurs professionnels… Présenté aux acteurs concernés le 19 décembre dernier, par Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Les 20 actions de ce plan national d’action sont consultables sur le site du ministère de l’Agriculture.

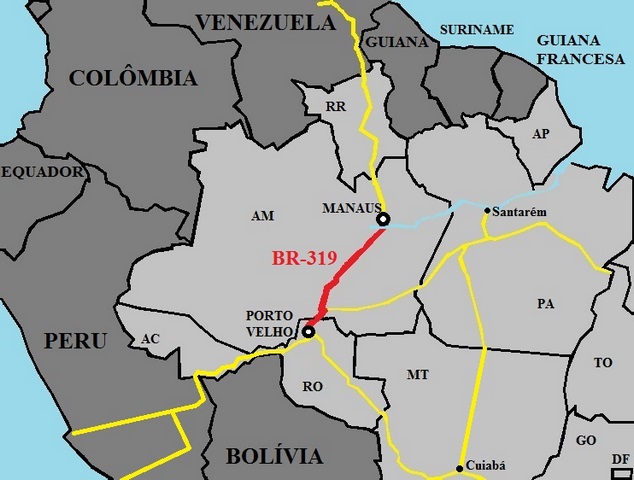

La France est, à ce jour, indemne de PPA, mais la progression du virus en Europe, à la fois dans les élevages et dans les populations de sangliers, inquiète de plus en plus. Dans les élevages, des foyers éclatent un peu partout en Roumanie et en Bulgarie et plus récemment dans les Balkans (Croatie, Bosnie et Serbie). Dans les populations de sangliers, les cas se multiplient notamment dans la majorité des pays d'Europe centrale ainsi que dans le Nord de l'Italie, mais aussi en Suède où des mesures draconiennes ont été prises. Dans son communiqué, le ministère de l’Agriculture précise : « La PPA nous oblige à renforcer collectivement nos mesures de prévention. L’introduction de cette maladie en France aurait des conséquences sanitaires et socio-économiques graves, qui justifient la mobilisation préventive de l'ensemble des acteurs concernés : filière porcine, acteurs de la faune sauvage, chasseurs, usagers de la nature, voyageurs, etc… Ce nouveau plan d’action s’inscrit dans la continuité de l’implication du Gouvernement depuis 2018 et des efforts des acteurs professionnels… Présenté aux acteurs concernés le 19 décembre dernier, par Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Les 20 actions de ce plan national d’action sont consultables sur le site du ministère de l’Agriculture. Le 18 décembre dernier, le projet de loi (PL 4994/2023) a été inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de la Chambre des députés (chambre basse du Congrès national du Brésil) sous un régime spécial « d'urgence » qui garantit un débat minimal et un vote rapide. Le sujet, d’importance s’il en est, concerne la construction de l’autoroute BR-319. Les défenseurs du projet affirment que cette voie devrait réduire l’isolement des deux états connectés : Amazonas et Rondonia, Manaus n’étant accessible que par voie fluviale et aérienne depuis le reste du Brésil une bonne partie de l’année, mais pour les opposants, cette brèche géante dans la forêt amazonienne pourrait déclencher une vague de déforestation illégale.

Le 18 décembre dernier, le projet de loi (PL 4994/2023) a été inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de la Chambre des députés (chambre basse du Congrès national du Brésil) sous un régime spécial « d'urgence » qui garantit un débat minimal et un vote rapide. Le sujet, d’importance s’il en est, concerne la construction de l’autoroute BR-319. Les défenseurs du projet affirment que cette voie devrait réduire l’isolement des deux états connectés : Amazonas et Rondonia, Manaus n’étant accessible que par voie fluviale et aérienne depuis le reste du Brésil une bonne partie de l’année, mais pour les opposants, cette brèche géante dans la forêt amazonienne pourrait déclencher une vague de déforestation illégale.  Une voie autoroutière avait bien été construite dans les années 1970 par un gouvernement militaire cherchant à peupler l’Amazonie, mais elle a été rapidement abandonnée. Puis, à la fin des années 1980, la majeure partie de l’autoroute qui s’étendait sur quelque 900 kilomètres entre Porto Velho, dans l’État de Rondonia, et Manaus, dans l’État d’Amazonas, s’était désintégrée en un chemin de terre défoncé. Une grande partie de la route est désormais impraticable pendant la saison des pluies, et les véhicules qui tentent de le faire pendant les mois secs rampent le long du trottoir accidenté, évitant d’énormes nids-de-poule et les débris de la jungle. Les spécialistes affirment que si la voie est repavée, cela déclenchera une explosion de la déforestation dans l’État d’Amazonas, qui abrite la majeure partie de la forêt tropicale la mieux préservée du Brésil en raison, justement, de ce manque de routes.

Une voie autoroutière avait bien été construite dans les années 1970 par un gouvernement militaire cherchant à peupler l’Amazonie, mais elle a été rapidement abandonnée. Puis, à la fin des années 1980, la majeure partie de l’autoroute qui s’étendait sur quelque 900 kilomètres entre Porto Velho, dans l’État de Rondonia, et Manaus, dans l’État d’Amazonas, s’était désintégrée en un chemin de terre défoncé. Une grande partie de la route est désormais impraticable pendant la saison des pluies, et les véhicules qui tentent de le faire pendant les mois secs rampent le long du trottoir accidenté, évitant d’énormes nids-de-poule et les débris de la jungle. Les spécialistes affirment que si la voie est repavée, cela déclenchera une explosion de la déforestation dans l’État d’Amazonas, qui abrite la majeure partie de la forêt tropicale la mieux préservée du Brésil en raison, justement, de ce manque de routes. Le Forum international autochtone sur la biodiversité a tenu une conférence de presse à Genève, au cours de laquelle ses membres ont fait le point sur la participation inclusive des peuples autochtones et des communautés locales (IPLC). Le directeur général du CIC, Sebastian Winkler, était présent à cet événement, qui s'est déroulé dans le cadre de la 12e réunion du Groupe de travail sur les dispositions connexes de la « Convention sur la diversité biologique » (CDB). Le nouveau groupe « CIC-IPLC », créée à la suite d'une résolution adoptée lors de la 69e Assemblée générale qui s’est tenue à Paris, étaient également présents à cette conférence. Yesenia H. Márquez, pour l'IPBES au Mexique, a parlé de l'importance d'intégrer les moyens de subsistance humains dans l’effort collectif pour sauvegarder la biodiversité. « Nous nous sommes efforcés de protéger la biodiversité de toute la flore et de la faune de cette planète… Cette considération devrait également être étendue aux humains…» a-t-il déclaré. Présidé par Bup Banda (Zambie), le groupe de travail a tenu des discussions et préparé des documents pour la 77e réunion du Comité permanent de la CITES. De nouveaux termes de référence ont été adoptés, ce qui permettra aux scientifiques de s'appuyer sur les travaux existants pour soutenir les PAPL dans les processus d'élaboration des politiques internationales.

Le Forum international autochtone sur la biodiversité a tenu une conférence de presse à Genève, au cours de laquelle ses membres ont fait le point sur la participation inclusive des peuples autochtones et des communautés locales (IPLC). Le directeur général du CIC, Sebastian Winkler, était présent à cet événement, qui s'est déroulé dans le cadre de la 12e réunion du Groupe de travail sur les dispositions connexes de la « Convention sur la diversité biologique » (CDB). Le nouveau groupe « CIC-IPLC », créée à la suite d'une résolution adoptée lors de la 69e Assemblée générale qui s’est tenue à Paris, étaient également présents à cette conférence. Yesenia H. Márquez, pour l'IPBES au Mexique, a parlé de l'importance d'intégrer les moyens de subsistance humains dans l’effort collectif pour sauvegarder la biodiversité. « Nous nous sommes efforcés de protéger la biodiversité de toute la flore et de la faune de cette planète… Cette considération devrait également être étendue aux humains…» a-t-il déclaré. Présidé par Bup Banda (Zambie), le groupe de travail a tenu des discussions et préparé des documents pour la 77e réunion du Comité permanent de la CITES. De nouveaux termes de référence ont été adoptés, ce qui permettra aux scientifiques de s'appuyer sur les travaux existants pour soutenir les PAPL dans les processus d'élaboration des politiques internationales.