- Hautes-Alpes : permis de chasser, sécurité, comportements : le week-end dernier, les agents de l’OFB, accompagnés des gendarmes, ont mené une vaste opération de contrôle auprès des chasseurs. Leur objectif : s’assurer du respect strict des règles essentielles à la sécurité en action de chasse. Dès 7 heures, dans les locaux de l’OFB à Gap, débutait le briefing de l’opération menée les 15 et 16 novembre. La police de l’environnement rappelait alors les points prioritaires : vérification des permis, observation des pratiques sur le terrain et prévention des comportements à risque. Thierry Cartet, spécialiste de la sécurité à la chasse au sein de l’OFB, détailla les consignes et répartit les équipes. Les agents se déployaient ensuite dans plusieurs secteurs du département pour contrôler les chasseurs, isolés ou en groupes. Au-delà de la répression, les agents ont privilégié la pédagogie. Leur présence visait autant à sanctionner les manquements qu’à rappeler que la sécurité demeure un impératif absolu pour prévenir les accidents et garantir une cohabitation sereine en milieu naturel.

- Aveyron : les chasseurs et les randonneurs ont officialisé leur volonté de mieux coopérer en signant une convention de partenariat. Pour Jean-Pierre Authier, président de la FDC, cette démarche s’inscrit dans une dynamique déjà engagée depuis plusieurs années : les contacts entre sportifs et chasseurs se sont multipliés, notamment lors de manifestations où les chasseurs assurent parfois des ravitaillements à base de gibier ou adaptent leurs sorties pour laisser place aux événements. La convention permettra désormais d’aller plus loin en développant des actions communes de préservation et de restauration de l’environnement, comme la réhabilitation de chemins ruraux, le nettoyage de sites naturels ou la plantation de haies.  Raymond Albrecht, président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, salue cette collaboration fondée sur la recherche d’une cohabitation harmonieuse entre usagers de la nature. Le document vise à renforcer le dialogue, la compréhension mutuelle et le « bien vivre ensemble » sur les sentiers et dans les espaces naturels partagés. Après un accord similaire signé récemment avec le Comité Départemental de Moto, les chasseurs poursuivent ainsi leur ouverture vers d’autres pratiquants pour mieux se connaître, éviter les oppositions et agir ensemble en faveur de l’éducation à l’environnement et de la protection de la nature.

Raymond Albrecht, président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, salue cette collaboration fondée sur la recherche d’une cohabitation harmonieuse entre usagers de la nature. Le document vise à renforcer le dialogue, la compréhension mutuelle et le « bien vivre ensemble » sur les sentiers et dans les espaces naturels partagés. Après un accord similaire signé récemment avec le Comité Départemental de Moto, les chasseurs poursuivent ainsi leur ouverture vers d’autres pratiquants pour mieux se connaître, éviter les oppositions et agir ensemble en faveur de l’éducation à l’environnement et de la protection de la nature.

- Côtes d’Armor : un accident de chasse s’est produit le mardi 11 novembre sur la commune d’Éréac, à une trentaine de kilomètres au sud de Lamballe. Lors d’une battue initialement organisée pour le chevreuil, une vingtaine de chasseurs ont été prévenus de la présence de sangliers dans le secteur. C’est dans ce contexte qu’une fillette de 10 ans, qui accompagnait son père chasseur, a été touchée à la cuisse par une balle tirée par l’un des participants. Rapidement prise en charge, l’enfant a été transportée à l’hôpital. Elle en est sortie, même si l’émotion reste vive parmi les proches comme parmi les chasseurs présents au moment des faits. Selon les premiers éléments, le tir serait accidentel, mais les circonstances exactes doivent encore être précisées. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les responsabilités et de vérifier le respect des règles de sécurité, notamment concernant la présence d’enfants lors de ce type de battue. Les gendarmes ont procédé aux premières auditions et les investigations se poursuivent. Cet accident relance une nouvelle fois le débat sur les conditions de sécurité encadrant la pratique de la chasse en période de battue...

[ LIRE LA SUITE... ]

Si les sangliers commettent leurs dégâts principalement dans les cultures, les densités de cervidés provoquent un fort abroutissement des jeunes pousses et d’écorçage des plants, posant un risque majeur pour la régénération forestière. Un exemple particulièrement frappant se trouve dans la forêt communale de Mognéville, près de Bar le Duc, où une parcelle replantée en 2021 est systématiquement ravagée, la régénération naturelle ne parvient plus à s’installer, et faute de jeunes arbres, les coupes prévues ne peuvent pas être valorisées, entraînant des pertes financières importantes. Face à cette situation critique, les communes forestières de la Meuse ont demandé à l’Etat d’intervenir. Sous l’autorité du préfet, Xavier Delarue, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour renforcer la chasse aux cervidés, visant à limiter leurs populations et le SDGC qui couvre la période 2019 2025, a été prorogé afin de faciliter la régulation de ces populations de grands animaux, afin de restaurer un équilibre agro sylvo cynégétique. Ces chiffres montrent que la Meuse met en œuvre des moyens importants pour réguler sa faune, et les mesures prises traduisent une volonté politique forte du préfet et des acteurs locaux, mais l’enjeu sera de maintenir des prélèvements suffisants tout en assurant la durabilité écologique...

Si les sangliers commettent leurs dégâts principalement dans les cultures, les densités de cervidés provoquent un fort abroutissement des jeunes pousses et d’écorçage des plants, posant un risque majeur pour la régénération forestière. Un exemple particulièrement frappant se trouve dans la forêt communale de Mognéville, près de Bar le Duc, où une parcelle replantée en 2021 est systématiquement ravagée, la régénération naturelle ne parvient plus à s’installer, et faute de jeunes arbres, les coupes prévues ne peuvent pas être valorisées, entraînant des pertes financières importantes. Face à cette situation critique, les communes forestières de la Meuse ont demandé à l’Etat d’intervenir. Sous l’autorité du préfet, Xavier Delarue, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour renforcer la chasse aux cervidés, visant à limiter leurs populations et le SDGC qui couvre la période 2019 2025, a été prorogé afin de faciliter la régulation de ces populations de grands animaux, afin de restaurer un équilibre agro sylvo cynégétique. Ces chiffres montrent que la Meuse met en œuvre des moyens importants pour réguler sa faune, et les mesures prises traduisent une volonté politique forte du préfet et des acteurs locaux, mais l’enjeu sera de maintenir des prélèvements suffisants tout en assurant la durabilité écologique...

La Liste verte de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) distingue les sites protégés dont la gestion répond à des standards internationaux exigeants. Le label repose sur quatre critères majeurs : une gouvernance solide et transparente, une planification cohérente, une gestion efficace sur le terrain et des résultats concrets pour la conservation de la biodiversité. Cette démarche implique un audit approfondi et confronte chaque candidat à l’expertise internationale, une étape qui se révèle à la fois formatrice, exigeante et source de progrès continus. Pour l’ONF, cette reconnaissance concerne trois réserves biologiques emblématiques :

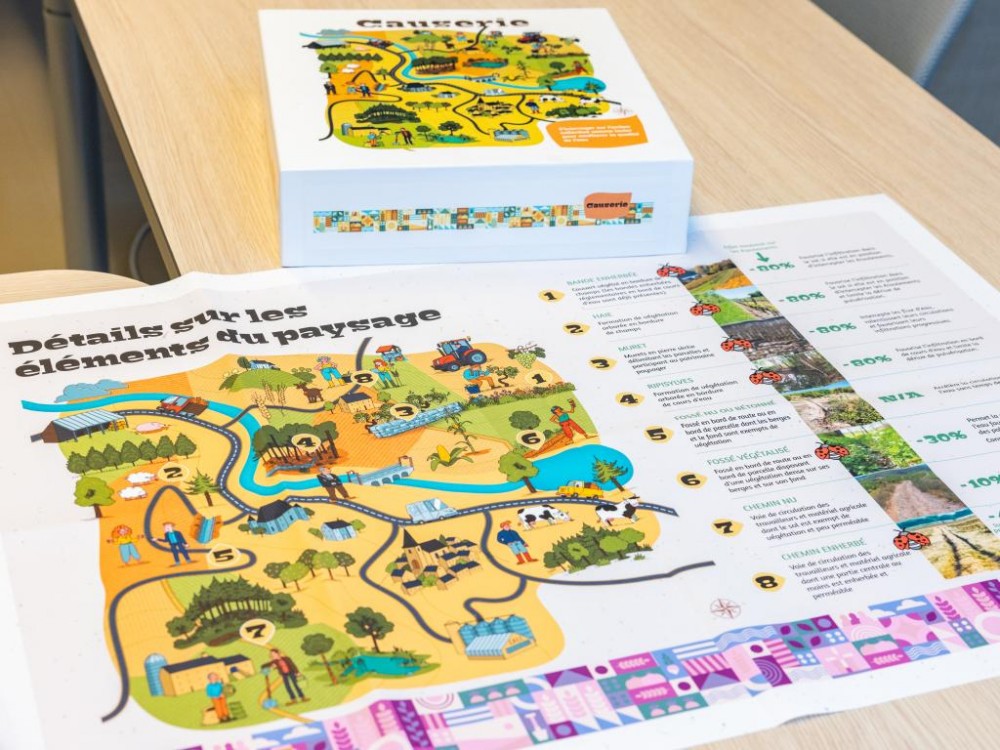

La Liste verte de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) distingue les sites protégés dont la gestion répond à des standards internationaux exigeants. Le label repose sur quatre critères majeurs : une gouvernance solide et transparente, une planification cohérente, une gestion efficace sur le terrain et des résultats concrets pour la conservation de la biodiversité. Cette démarche implique un audit approfondi et confronte chaque candidat à l’expertise internationale, une étape qui se révèle à la fois formatrice, exigeante et source de progrès continus. Pour l’ONF, cette reconnaissance concerne trois réserves biologiques emblématiques : « CAUSERIE », dont le nom signifie Concertation Autour d’Un jeu SériEux pour limiter le tRansfert des pestIcidEs, mobilise plusieurs profils : agriculteurs, conseillers agricoles, gestionnaires de l’eau ou techniciens de terrain. Chaque joueur se trouve confronté à des choix stratégiques concernant l’organisation des pratiques agricoles et l’aménagement du territoire : évolution des systèmes de culture, installation de haies, bandes enherbées, aménagements parcellaires, etc. L’objectif est d’amener les participants à comprendre le rôle du collectif dans la réduction des contaminations des cours d’eau, au-delà des seules décisions individuelles. Le webinaire sera animé par Véronique Gouy Boussada, chargée de recherche à l’unité RiverLy (INRAE). Elle présentera les deux versions actuellement développées : l’une adaptée au contexte de la viticulture, l’autre au modèle de la polyculture-élevage. Plusieurs retours d’expérience seront partagés, issus notamment de sessions menées sur le terrain et de formations destinées à des professionnels de l’animation territoriale. Ces témoignages permettront de montrer comment le jeu peut briser les blocages habituels, simplifier le dialogue entre acteurs aux intérêts parfois divergents et favoriser l’émergence de pistes d’action concrètes. Ce webinaire s’adresse en priorité aux animatrices et animateurs de démarches territoriales travaillant sur l’amélioration de la qualité de l’eau, mais également à toute personne intéressée par les outils de médiation et de facilitation du dialogue dans les territoires. Le Centre de ressources Captages rappelle que d’autres contenus sont disponibles pour approfondir le sujet : retours d’expériences, guides pratiques, actes de colloques ou replays, dont notamment un webinaire consacré aux dynamiques de dialogue territorial dans les zones d’alimentation de captages. L’ensemble vise à soutenir les acteurs impliqués dans la préservation de l’eau destinée à la consommation humaine.

« CAUSERIE », dont le nom signifie Concertation Autour d’Un jeu SériEux pour limiter le tRansfert des pestIcidEs, mobilise plusieurs profils : agriculteurs, conseillers agricoles, gestionnaires de l’eau ou techniciens de terrain. Chaque joueur se trouve confronté à des choix stratégiques concernant l’organisation des pratiques agricoles et l’aménagement du territoire : évolution des systèmes de culture, installation de haies, bandes enherbées, aménagements parcellaires, etc. L’objectif est d’amener les participants à comprendre le rôle du collectif dans la réduction des contaminations des cours d’eau, au-delà des seules décisions individuelles. Le webinaire sera animé par Véronique Gouy Boussada, chargée de recherche à l’unité RiverLy (INRAE). Elle présentera les deux versions actuellement développées : l’une adaptée au contexte de la viticulture, l’autre au modèle de la polyculture-élevage. Plusieurs retours d’expérience seront partagés, issus notamment de sessions menées sur le terrain et de formations destinées à des professionnels de l’animation territoriale. Ces témoignages permettront de montrer comment le jeu peut briser les blocages habituels, simplifier le dialogue entre acteurs aux intérêts parfois divergents et favoriser l’émergence de pistes d’action concrètes. Ce webinaire s’adresse en priorité aux animatrices et animateurs de démarches territoriales travaillant sur l’amélioration de la qualité de l’eau, mais également à toute personne intéressée par les outils de médiation et de facilitation du dialogue dans les territoires. Le Centre de ressources Captages rappelle que d’autres contenus sont disponibles pour approfondir le sujet : retours d’expériences, guides pratiques, actes de colloques ou replays, dont notamment un webinaire consacré aux dynamiques de dialogue territorial dans les zones d’alimentation de captages. L’ensemble vise à soutenir les acteurs impliqués dans la préservation de l’eau destinée à la consommation humaine. La charte pour la reconnaissance du deuil animalier, portée par Société en Mouvement et animée par Béatrice de Lavalette et Marie Le Lan, a recueilli plus de 700 soutiens depuis 2023. Est-ce le signe que la société est prête à reconnaître la profondeur du lien affectif entre l’homme et son animal ? Ou s’agit-il encore d’une niche réservée à quelques structures pionnières ? Le deuil animalier reflète-t-il une évolution réelle de notre perception des animaux ? Les vétérinaires, via des publications comme Le Point Vétérinaire et La Semaine Vétérinaire, notent une demande croissante de soutien psychologique après la perte d’un compagnon. Cette reconnaissance peut-elle contribuer à déstigmatiser le chagrin lié à un animal perdu ? Enfin, quels sont les risques et limites de cette évolution ? La reconnaissance du deuil animalier peut-elle être instrumentalisée ou créer des abus dans le monde du travail ? Faut-il encadrer légalement ces congés ou laisser la liberté aux employeurs ? Au-delà des questions professionnelles, le deuil animalier interroge nos liens avec les animaux eux-mêmes. Va-t-il modifier durablement notre manière de les considérer, passant de simples compagnons à de véritables membres de la famille ? Et si oui, comment la société, les institutions et les entreprises sauront-elles répondre à cette attente croissante de reconnaissance émotionnelle ? Alors que cette pratique se développe, il reste à voir si le deuil animalier restera un geste symbolique ou s’il bouleversera profondément nos habitudes et nos institutions...

La charte pour la reconnaissance du deuil animalier, portée par Société en Mouvement et animée par Béatrice de Lavalette et Marie Le Lan, a recueilli plus de 700 soutiens depuis 2023. Est-ce le signe que la société est prête à reconnaître la profondeur du lien affectif entre l’homme et son animal ? Ou s’agit-il encore d’une niche réservée à quelques structures pionnières ? Le deuil animalier reflète-t-il une évolution réelle de notre perception des animaux ? Les vétérinaires, via des publications comme Le Point Vétérinaire et La Semaine Vétérinaire, notent une demande croissante de soutien psychologique après la perte d’un compagnon. Cette reconnaissance peut-elle contribuer à déstigmatiser le chagrin lié à un animal perdu ? Enfin, quels sont les risques et limites de cette évolution ? La reconnaissance du deuil animalier peut-elle être instrumentalisée ou créer des abus dans le monde du travail ? Faut-il encadrer légalement ces congés ou laisser la liberté aux employeurs ? Au-delà des questions professionnelles, le deuil animalier interroge nos liens avec les animaux eux-mêmes. Va-t-il modifier durablement notre manière de les considérer, passant de simples compagnons à de véritables membres de la famille ? Et si oui, comment la société, les institutions et les entreprises sauront-elles répondre à cette attente croissante de reconnaissance émotionnelle ? Alors que cette pratique se développe, il reste à voir si le deuil animalier restera un geste symbolique ou s’il bouleversera profondément nos habitudes et nos institutions... Au programme de la soirée, deux techniques emblématiques du Sud-Ouest : la chasse aux alouettes aux pantes et la chasse à la palombe aux filets, notamment dans les célèbres palombières. Longtemps transmises de génération en génération, ces chasses représentent un véritable patrimoine rural. Elles reposent sur des savoir-faire précis, maîtrisés et souvent spectaculaires, qui fascinent autant qu’ils suscitent parfois la controverse. Le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, s’était d’ailleurs immergé quelques jours plus tôt dans une palombière de Pujo-le-Plan, découvrant sur le terrain le travail patient, la technique et la convivialité qui entourent cette tradition. Mais ces pratiques ne sont pas exemptes d’enjeux environnementaux. L’impact sur la faune sauvage est au cœur des débats. Les chasseurs défendent une activité qu’ils estiment durable, encadrée et contributive au suivi des populations d’oiseaux migrateurs. Ils rappellent que la pression de prélèvement reste limitée, que ces chasses reposent sur l’observation fine des flux migratoires et qu’elles s’inscrivent dans une gestion locale des milieux. Le cas du pigeon ramier, ou palombe, cristallise particulièrement les tensions. De plus en plus classé « indésirable » dans de nombreuses régions en raison des dégâts agricoles et de sa croissance démographique, l’oiseau devient paradoxalement l’objet d’une volonté de protection intégrale de la part de certains opposants à la chasse. Ces derniers s’inquiètent du rôle cumulatif des prélèvements lors de la migration. Les chasseurs, eux, défendent au contraire la nécessité d’une gestion raisonnée d’une espèce désormais très abondante, et rappellent que les palombières font partie des paysages et de la culture du Sud-Ouest depuis des siècles.

Au programme de la soirée, deux techniques emblématiques du Sud-Ouest : la chasse aux alouettes aux pantes et la chasse à la palombe aux filets, notamment dans les célèbres palombières. Longtemps transmises de génération en génération, ces chasses représentent un véritable patrimoine rural. Elles reposent sur des savoir-faire précis, maîtrisés et souvent spectaculaires, qui fascinent autant qu’ils suscitent parfois la controverse. Le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, s’était d’ailleurs immergé quelques jours plus tôt dans une palombière de Pujo-le-Plan, découvrant sur le terrain le travail patient, la technique et la convivialité qui entourent cette tradition. Mais ces pratiques ne sont pas exemptes d’enjeux environnementaux. L’impact sur la faune sauvage est au cœur des débats. Les chasseurs défendent une activité qu’ils estiment durable, encadrée et contributive au suivi des populations d’oiseaux migrateurs. Ils rappellent que la pression de prélèvement reste limitée, que ces chasses reposent sur l’observation fine des flux migratoires et qu’elles s’inscrivent dans une gestion locale des milieux. Le cas du pigeon ramier, ou palombe, cristallise particulièrement les tensions. De plus en plus classé « indésirable » dans de nombreuses régions en raison des dégâts agricoles et de sa croissance démographique, l’oiseau devient paradoxalement l’objet d’une volonté de protection intégrale de la part de certains opposants à la chasse. Ces derniers s’inquiètent du rôle cumulatif des prélèvements lors de la migration. Les chasseurs, eux, défendent au contraire la nécessité d’une gestion raisonnée d’une espèce désormais très abondante, et rappellent que les palombières font partie des paysages et de la culture du Sud-Ouest depuis des siècles. Une image splendide : on voyait presque la scène, le patron des chasseurs serrant la main du patron des marcheurs, l’un promettant de faire attention à sa ligne de mire et l’autre de suivre le bon chemin. Une belle image, digne d’une carte postale fédérale.

Une image splendide : on voyait presque la scène, le patron des chasseurs serrant la main du patron des marcheurs, l’un promettant de faire attention à sa ligne de mire et l’autre de suivre le bon chemin. Une belle image, digne d’une carte postale fédérale.  Raymond Albrecht, président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, salue cette collaboration fondée sur la recherche d’une cohabitation harmonieuse entre usagers de la nature. Le document vise à renforcer le dialogue, la compréhension mutuelle et le « bien vivre ensemble » sur les sentiers et dans les espaces naturels partagés. Après un accord similaire signé récemment avec le Comité Départemental de Moto, les chasseurs poursuivent ainsi leur ouverture vers d’autres pratiquants pour mieux se connaître, éviter les oppositions et agir ensemble en faveur de l’éducation à l’environnement et de la protection de la nature.

Raymond Albrecht, président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, salue cette collaboration fondée sur la recherche d’une cohabitation harmonieuse entre usagers de la nature. Le document vise à renforcer le dialogue, la compréhension mutuelle et le « bien vivre ensemble » sur les sentiers et dans les espaces naturels partagés. Après un accord similaire signé récemment avec le Comité Départemental de Moto, les chasseurs poursuivent ainsi leur ouverture vers d’autres pratiquants pour mieux se connaître, éviter les oppositions et agir ensemble en faveur de l’éducation à l’environnement et de la protection de la nature. Chez les animaux autres que le porc, le virus envahit rapidement le système nerveux, provoquant des troubles graves. Les symptômes incluent agitation, démangeaisons intenses pouvant entraîner un comportement d’automutilation, hypersalivation, difficultés respiratoires, convulsions et paralysie. La mort survient généralement en quelques heures à deux jours. La maladie est présente depuis longtemps dans les élevages porcins. Elle doit son nom à Aladár Aujeszky, vétérinaire et microbiologiste hongrois, qui décrivit pour la première fois l’agent pathogène en 1902. Ses travaux ont permis de distinguer clairement cette maladie de la rage, qui lui ressemble dans ses manifestations neurologiques, ce qui a contribué à améliorer le diagnostic et la gestion sanitaire dans les élevages. Pour les chasseurs, la maladie d’Aujeszky représente un risque particulier, car le sanglier sert de réservoir naturel du virus dans la faune sauvage. Les chiens de chasse, souvent en contact avec des carcasses de sangliers, des viscères ou de la salive contaminée, peuvent être infectés. L’ingestion de viande crue ou d’abats provenant d’un animal porteur est une voie de contamination fréquente.

Chez les animaux autres que le porc, le virus envahit rapidement le système nerveux, provoquant des troubles graves. Les symptômes incluent agitation, démangeaisons intenses pouvant entraîner un comportement d’automutilation, hypersalivation, difficultés respiratoires, convulsions et paralysie. La mort survient généralement en quelques heures à deux jours. La maladie est présente depuis longtemps dans les élevages porcins. Elle doit son nom à Aladár Aujeszky, vétérinaire et microbiologiste hongrois, qui décrivit pour la première fois l’agent pathogène en 1902. Ses travaux ont permis de distinguer clairement cette maladie de la rage, qui lui ressemble dans ses manifestations neurologiques, ce qui a contribué à améliorer le diagnostic et la gestion sanitaire dans les élevages. Pour les chasseurs, la maladie d’Aujeszky représente un risque particulier, car le sanglier sert de réservoir naturel du virus dans la faune sauvage. Les chiens de chasse, souvent en contact avec des carcasses de sangliers, des viscères ou de la salive contaminée, peuvent être infectés. L’ingestion de viande crue ou d’abats provenant d’un animal porteur est une voie de contamination fréquente.  Pour s’en prémunir, il est essentiel d’éviter que les chiens ne manipulent ou ne consomment des restes de sangliers, et de les tenir éloignés des zones de dépeçage. Tout matériel utilisé lors de la chasse (couteaux, gants, contenants) doit être soigneusement nettoyé et désinfecté. Lorsqu’un chien présente des symptômes compatibles et a été exposé à un sanglier, il faut contacter immédiatement un vétérinaire. Malheureusement, il n’existe aucun traitement curatif pour les espèces sensibles autres que le porc, et l’issue est généralement fatale. La déclaration aux autorités sanitaires peut être recommandée selon les régions, car la maladie fait partie des affections surveillées en faune sauvage. Concernant le vaccin, des solutions existent depuis plusieurs décennies pour les élevages porcins. Les vaccins utilisés sont principalement des vaccins atténués ou inactivés permettant de protéger les porcs et de réduire fortement la circulation virale. Ces vaccins ont été des outils essentiels dans les programmes d’éradication menés dans plusieurs pays européens. En revanche, il n’existe pas de vaccin homologué pour les chiens ou les autres carnivores, car la maladie n’y est pas contrôlable de manière fiable par la vaccination, et les animaux contaminés meurent trop rapidement pour que l’immunisation soit utile. Les recherches actuelles portent surtout sur la surveillance du virus dans la faune sauvage et sur l’amélioration des programmes de prévention dans les élevages.

Pour s’en prémunir, il est essentiel d’éviter que les chiens ne manipulent ou ne consomment des restes de sangliers, et de les tenir éloignés des zones de dépeçage. Tout matériel utilisé lors de la chasse (couteaux, gants, contenants) doit être soigneusement nettoyé et désinfecté. Lorsqu’un chien présente des symptômes compatibles et a été exposé à un sanglier, il faut contacter immédiatement un vétérinaire. Malheureusement, il n’existe aucun traitement curatif pour les espèces sensibles autres que le porc, et l’issue est généralement fatale. La déclaration aux autorités sanitaires peut être recommandée selon les régions, car la maladie fait partie des affections surveillées en faune sauvage. Concernant le vaccin, des solutions existent depuis plusieurs décennies pour les élevages porcins. Les vaccins utilisés sont principalement des vaccins atténués ou inactivés permettant de protéger les porcs et de réduire fortement la circulation virale. Ces vaccins ont été des outils essentiels dans les programmes d’éradication menés dans plusieurs pays européens. En revanche, il n’existe pas de vaccin homologué pour les chiens ou les autres carnivores, car la maladie n’y est pas contrôlable de manière fiable par la vaccination, et les animaux contaminés meurent trop rapidement pour que l’immunisation soit utile. Les recherches actuelles portent surtout sur la surveillance du virus dans la faune sauvage et sur l’amélioration des programmes de prévention dans les élevages. Le sanglier demeure de très loin le gibier le plus prélevé en France, avec 881 372 individus, soit un nouveau niveau record annuel. Cette hausse de 2,1 % reflète la volonté constante de contenir une espèce dont la croissance démographique pose des enjeux agricoles et sanitaires majeurs. L’intensité des prélèvements reste corrélée à une pression de régulation toujours forte dans la plupart des départements, notamment dans les zones agricoles et de plaine. Chez les cervidés, la situation apparaît plus nuancée. Le cerf élaphe affiche 90 404 prélèvements, avec un taux de réalisation de 70,4 %. Ce niveau maintient une dynamique de gestion orientée vers le soutien démographique de certains massifs, tout en évitant les pressions excessives sur le milieu forestier. Le chevreuil, quant à lui, enregistre 569 183 prélèvements, soit une baisse de 5,8 % par rapport à la saison précédente. Cette diminution peut traduire localement un ajustement volontaire des attributions afin de stabiliser les effectifs, tout en tenant compte de l’évolution de la qualité des habitats et des impacts forestiers. Les ongulés de montagne présentent également des résultats contrastés. Le chamois totalise 12 174 réalisations, en léger recul de 4,1 % par rapport à l’année précédente, soulignant une gestion prudente d’une espèce sensible aux aléas climatiques et sanitaires. À l’inverse, l’isard progresse, avec 2 762 réalisations, en hausse de 10,7 %, traduisant une dynamique plus favorable dans plusieurs massifs pyrénéens. Parmi les espèces plus localisées, le mouflon atteint 2 380 réalisations, en nette baisse (-16,3 %), ce qui reflète pour certains territoires des choix de gestion conservatoires. Le daim, enfin, demeure une espèce secondaire en termes d’effectifs chassés, avec 1 244 réalisations, correspondant à une légère diminution de 1,9 %. Au total, les bilans 2024-2025 confirment l’importance des plans de chasse comme outil de régulation et d’équilibre agro-sylvo-faunistique, avec des stratégies différenciées selon l’abondance, la vulnérabilité écologique et les enjeux de territoire propres à chaque espèce.

Le sanglier demeure de très loin le gibier le plus prélevé en France, avec 881 372 individus, soit un nouveau niveau record annuel. Cette hausse de 2,1 % reflète la volonté constante de contenir une espèce dont la croissance démographique pose des enjeux agricoles et sanitaires majeurs. L’intensité des prélèvements reste corrélée à une pression de régulation toujours forte dans la plupart des départements, notamment dans les zones agricoles et de plaine. Chez les cervidés, la situation apparaît plus nuancée. Le cerf élaphe affiche 90 404 prélèvements, avec un taux de réalisation de 70,4 %. Ce niveau maintient une dynamique de gestion orientée vers le soutien démographique de certains massifs, tout en évitant les pressions excessives sur le milieu forestier. Le chevreuil, quant à lui, enregistre 569 183 prélèvements, soit une baisse de 5,8 % par rapport à la saison précédente. Cette diminution peut traduire localement un ajustement volontaire des attributions afin de stabiliser les effectifs, tout en tenant compte de l’évolution de la qualité des habitats et des impacts forestiers. Les ongulés de montagne présentent également des résultats contrastés. Le chamois totalise 12 174 réalisations, en léger recul de 4,1 % par rapport à l’année précédente, soulignant une gestion prudente d’une espèce sensible aux aléas climatiques et sanitaires. À l’inverse, l’isard progresse, avec 2 762 réalisations, en hausse de 10,7 %, traduisant une dynamique plus favorable dans plusieurs massifs pyrénéens. Parmi les espèces plus localisées, le mouflon atteint 2 380 réalisations, en nette baisse (-16,3 %), ce qui reflète pour certains territoires des choix de gestion conservatoires. Le daim, enfin, demeure une espèce secondaire en termes d’effectifs chassés, avec 1 244 réalisations, correspondant à une légère diminution de 1,9 %. Au total, les bilans 2024-2025 confirment l’importance des plans de chasse comme outil de régulation et d’équilibre agro-sylvo-faunistique, avec des stratégies différenciées selon l’abondance, la vulnérabilité écologique et les enjeux de territoire propres à chaque espèce. Le pilotage interministériel de l’opération est transféré de la Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE) à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), mieux outillée pour organiser un déploiement d’une telle ampleur. La circulaire du 24 octobre 2025, publiée au BOAC du ministère de l’Action et des Comptes publics le 10 novembre, résulte d’une étroite concertation entre les ministères et la DIESE, afin de définir les modalités adaptées à un volume d’agents multiplié par cent. Le contenu pédagogique demeure identique à celui suivi par les cadres dirigeants. Il aborde les trois crises majeures : changement climatique, effondrement de la biodiversité et raréfaction des ressources, ainsi que les leviers d’action individuels et collectifs. Toutefois, la circulaire prévoit une organisation plus souple, reposant largement sur des modules en distanciel. Les ministères conserveront la possibilité de renforcer certains parcours, notamment pour les agents dont les missions présentent un impact direct sur la transition écologique : gestion des ressources, aménagement du territoire, achats publics, mobilité ou encore politiques agricoles et énergétiques. Des ateliers en présentiel ou des sessions thématiques complémentaires pourront ainsi être proposés. Comme pour les cadres supérieurs, la formation sera obligatoire et intégrée au temps de travail, soulignant la volonté d’en faire un socle commun de culture professionnelle. La DGAFP, en partenariat avec le Commissariat général au développement durable (CGDD) et la DRH du ministère chargé de la Transition écologique, mettra à disposition un parcours complet en ligne via Mentor, la plateforme interministérielle de formation. Deux des trois modules seront accessibles d’ici la fin 2025, le dernier devant suivre début 2026. Cette montée en puissance de la FTE représente l’un des jalons de la transformation écologique de l’État, visant à faire de chaque agent un acteur éclairé et engagé dans la transition.

Le pilotage interministériel de l’opération est transféré de la Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE) à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), mieux outillée pour organiser un déploiement d’une telle ampleur. La circulaire du 24 octobre 2025, publiée au BOAC du ministère de l’Action et des Comptes publics le 10 novembre, résulte d’une étroite concertation entre les ministères et la DIESE, afin de définir les modalités adaptées à un volume d’agents multiplié par cent. Le contenu pédagogique demeure identique à celui suivi par les cadres dirigeants. Il aborde les trois crises majeures : changement climatique, effondrement de la biodiversité et raréfaction des ressources, ainsi que les leviers d’action individuels et collectifs. Toutefois, la circulaire prévoit une organisation plus souple, reposant largement sur des modules en distanciel. Les ministères conserveront la possibilité de renforcer certains parcours, notamment pour les agents dont les missions présentent un impact direct sur la transition écologique : gestion des ressources, aménagement du territoire, achats publics, mobilité ou encore politiques agricoles et énergétiques. Des ateliers en présentiel ou des sessions thématiques complémentaires pourront ainsi être proposés. Comme pour les cadres supérieurs, la formation sera obligatoire et intégrée au temps de travail, soulignant la volonté d’en faire un socle commun de culture professionnelle. La DGAFP, en partenariat avec le Commissariat général au développement durable (CGDD) et la DRH du ministère chargé de la Transition écologique, mettra à disposition un parcours complet en ligne via Mentor, la plateforme interministérielle de formation. Deux des trois modules seront accessibles d’ici la fin 2025, le dernier devant suivre début 2026. Cette montée en puissance de la FTE représente l’un des jalons de la transformation écologique de l’État, visant à faire de chaque agent un acteur éclairé et engagé dans la transition. Ce dispositif renforcé vise à valoriser le savoir-faire français et à favoriser les échanges commerciaux, techniques et réglementaires entre pays. Les grands classiques du salon seront bien sûr reconduits. Le pôle « EleveurCaprinDemain » accueillera collégiens et lycéens pour les sensibiliser aux réalités du métier et aux opportunités professionnelles de la filière. Le pôle Viande proposera des démonstrations de découpe et des animations culinaires mettant à l’honneur la viande caprine. Les concours professionnels conserveront une place centrale, notamment le « Capr’I Cup » destiné aux établissements agricoles. Nouveauté importante : une épreuve dédiée au parage des onglons fera son entrée. Par ailleurs, les concours internationaux consacrés aux fromages, produits laitiers et produits carnés incluront une nouvelle catégorie dédiée au Mothais-sur-Feuille AOP. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel du salon. Un sujet critique pour les éleveurs caprins sera également au cœur des échanges : la prédation du loup. La progression du prédateur en France entraîne une hausse constante des attaques contre les troupeaux, fragilisant économiquement et moralement de nombreux élevages. Les pertes d’animaux, les coûts de protection, les démarches administratives, mais aussi la pression psychologique liée à la surveillance permanente pèsent lourdement sur les exploitants. Capr’Inov offrira un espace de dialogue pour faire le point sur les statistiques de prédation, les mesures d’accompagnement financier, les outils de protection (chiens de protection, clôtures renforcées, effarouchement), les limites de ces solutions et les perspectives d’évolution de la réglementation. Ces discussions s’inscrivent dans un contexte national où la cohabitation entre l’élevage pastoral et le retour du grand prédateur constitue un débat majeur de politique rurale et environnementale. Enfin, l’Anses sera présente sur le stand L1 (Hall 3) afin de présenter ses dernières avancées en santé et bien-être animal, notamment sur la paratuberculose, le parasitisme, la CAEV ou encore la surveillance de l’influenza aviaire. Avec plus de 200 exposants, des pôles thématiques enrichis et des animations renouvelées, Capr’Inov 2025 se positionne comme une édition majeure pour célébrer les 10 ans d’un salon qui s’impose désormais comme une référence de la filière caprine internationale.

Ce dispositif renforcé vise à valoriser le savoir-faire français et à favoriser les échanges commerciaux, techniques et réglementaires entre pays. Les grands classiques du salon seront bien sûr reconduits. Le pôle « EleveurCaprinDemain » accueillera collégiens et lycéens pour les sensibiliser aux réalités du métier et aux opportunités professionnelles de la filière. Le pôle Viande proposera des démonstrations de découpe et des animations culinaires mettant à l’honneur la viande caprine. Les concours professionnels conserveront une place centrale, notamment le « Capr’I Cup » destiné aux établissements agricoles. Nouveauté importante : une épreuve dédiée au parage des onglons fera son entrée. Par ailleurs, les concours internationaux consacrés aux fromages, produits laitiers et produits carnés incluront une nouvelle catégorie dédiée au Mothais-sur-Feuille AOP. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel du salon. Un sujet critique pour les éleveurs caprins sera également au cœur des échanges : la prédation du loup. La progression du prédateur en France entraîne une hausse constante des attaques contre les troupeaux, fragilisant économiquement et moralement de nombreux élevages. Les pertes d’animaux, les coûts de protection, les démarches administratives, mais aussi la pression psychologique liée à la surveillance permanente pèsent lourdement sur les exploitants. Capr’Inov offrira un espace de dialogue pour faire le point sur les statistiques de prédation, les mesures d’accompagnement financier, les outils de protection (chiens de protection, clôtures renforcées, effarouchement), les limites de ces solutions et les perspectives d’évolution de la réglementation. Ces discussions s’inscrivent dans un contexte national où la cohabitation entre l’élevage pastoral et le retour du grand prédateur constitue un débat majeur de politique rurale et environnementale. Enfin, l’Anses sera présente sur le stand L1 (Hall 3) afin de présenter ses dernières avancées en santé et bien-être animal, notamment sur la paratuberculose, le parasitisme, la CAEV ou encore la surveillance de l’influenza aviaire. Avec plus de 200 exposants, des pôles thématiques enrichis et des animations renouvelées, Capr’Inov 2025 se positionne comme une édition majeure pour célébrer les 10 ans d’un salon qui s’impose désormais comme une référence de la filière caprine internationale. Ce partenariat repose sur trois axes majeurs. Le premier concerne l’information locale, essentielle pour éviter les incompréhensions et améliorer la sécurité. Les deux fédérations s’engagent à renforcer l’information des randonneurs sur les périodes et zones de chasse, notamment via la signalétique « chasse en cours » et une meilleure sensibilisation à ces indications. Une charte commune des bons comportements, centrée sur la cohabitation en milieu rural, la sécurité et le respect de l’environnement, sera diffusée largement auprès des pratiquants des deux activités. Le deuxième axe vise à prévenir les conflits d’usage. Les deux organisations développeront des actions de formation destinées à leurs adhérents, afin de rappeler les règles essentielles d’une cohabitation harmonieuse. En cas de difficultés sur le terrain, des actions communes de médiation pourront être mises en œuvre. Par ailleurs, des outils pratiques d’information seront créés pour aider les usagers à mieux comprendre et partager l’espace. Le troisième axe concerne la préservation de la nature et des chemins ruraux. Les deux fédérations mèneront ensemble des actions de sensibilisation et des chantiers de terrain afin de maintenir, restaurer et valoriser les itinéraires naturels, indispensables à la pratique de la randonnée mais aussi aux activités cynégétiques. Pour Willy Schraen, cette convention illustre la capacité de dialogue et de coopération entre deux grandes fédérations attachées au monde rural. Il rappelle qu’elle démontre la possibilité de partager les espaces naturels dans le respect et la responsabilité, loin des oppositions ou dérives idéologiques. Frédéric Montoya souligne pour sa part que ce partenariat consolide l’engagement de la FFRandonnée : permettre à chacun de profiter des sentiers en toute sérénité, en garantissant sécurité, respect mutuel et maintien de l’accès aux chemins pour tous.

Ce partenariat repose sur trois axes majeurs. Le premier concerne l’information locale, essentielle pour éviter les incompréhensions et améliorer la sécurité. Les deux fédérations s’engagent à renforcer l’information des randonneurs sur les périodes et zones de chasse, notamment via la signalétique « chasse en cours » et une meilleure sensibilisation à ces indications. Une charte commune des bons comportements, centrée sur la cohabitation en milieu rural, la sécurité et le respect de l’environnement, sera diffusée largement auprès des pratiquants des deux activités. Le deuxième axe vise à prévenir les conflits d’usage. Les deux organisations développeront des actions de formation destinées à leurs adhérents, afin de rappeler les règles essentielles d’une cohabitation harmonieuse. En cas de difficultés sur le terrain, des actions communes de médiation pourront être mises en œuvre. Par ailleurs, des outils pratiques d’information seront créés pour aider les usagers à mieux comprendre et partager l’espace. Le troisième axe concerne la préservation de la nature et des chemins ruraux. Les deux fédérations mèneront ensemble des actions de sensibilisation et des chantiers de terrain afin de maintenir, restaurer et valoriser les itinéraires naturels, indispensables à la pratique de la randonnée mais aussi aux activités cynégétiques. Pour Willy Schraen, cette convention illustre la capacité de dialogue et de coopération entre deux grandes fédérations attachées au monde rural. Il rappelle qu’elle démontre la possibilité de partager les espaces naturels dans le respect et la responsabilité, loin des oppositions ou dérives idéologiques. Frédéric Montoya souligne pour sa part que ce partenariat consolide l’engagement de la FFRandonnée : permettre à chacun de profiter des sentiers en toute sérénité, en garantissant sécurité, respect mutuel et maintien de l’accès aux chemins pour tous.