La saison cynégétique 2024-2025 confirme les grandes tendances observées ces dernières années dans la gestion des ongulés chassables en France, avec des niveaux de prélèvements globalement élevés mais contrastés selon les espèces. Les données, issues du réseau Ongulés Sauvages (OFB – FNC – FDC) mettent en évidence une dynamique encore soutenue du sanglier, tandis que d’autres espèces montrent une stabilisation ou une légère érosion des réalisations.  Le sanglier demeure de très loin le gibier le plus prélevé en France, avec 881 372 individus, soit un nouveau niveau record annuel. Cette hausse de 2,1 % reflète la volonté constante de contenir une espèce dont la croissance démographique pose des enjeux agricoles et sanitaires majeurs. L’intensité des prélèvements reste corrélée à une pression de régulation toujours forte dans la plupart des départements, notamment dans les zones agricoles et de plaine. Chez les cervidés, la situation apparaît plus nuancée. Le cerf élaphe affiche 90 404 prélèvements, avec un taux de réalisation de 70,4 %. Ce niveau maintient une dynamique de gestion orientée vers le soutien démographique de certains massifs, tout en évitant les pressions excessives sur le milieu forestier. Le chevreuil, quant à lui, enregistre 569 183 prélèvements, soit une baisse de 5,8 % par rapport à la saison précédente. Cette diminution peut traduire localement un ajustement volontaire des attributions afin de stabiliser les effectifs, tout en tenant compte de l’évolution de la qualité des habitats et des impacts forestiers. Les ongulés de montagne présentent également des résultats contrastés. Le chamois totalise 12 174 réalisations, en léger recul de 4,1 % par rapport à l’année précédente, soulignant une gestion prudente d’une espèce sensible aux aléas climatiques et sanitaires. À l’inverse, l’isard progresse, avec 2 762 réalisations, en hausse de 10,7 %, traduisant une dynamique plus favorable dans plusieurs massifs pyrénéens. Parmi les espèces plus localisées, le mouflon atteint 2 380 réalisations, en nette baisse (-16,3 %), ce qui reflète pour certains territoires des choix de gestion conservatoires. Le daim, enfin, demeure une espèce secondaire en termes d’effectifs chassés, avec 1 244 réalisations, correspondant à une légère diminution de 1,9 %. Au total, les bilans 2024-2025 confirment l’importance des plans de chasse comme outil de régulation et d’équilibre agro-sylvo-faunistique, avec des stratégies différenciées selon l’abondance, la vulnérabilité écologique et les enjeux de territoire propres à chaque espèce.

Le sanglier demeure de très loin le gibier le plus prélevé en France, avec 881 372 individus, soit un nouveau niveau record annuel. Cette hausse de 2,1 % reflète la volonté constante de contenir une espèce dont la croissance démographique pose des enjeux agricoles et sanitaires majeurs. L’intensité des prélèvements reste corrélée à une pression de régulation toujours forte dans la plupart des départements, notamment dans les zones agricoles et de plaine. Chez les cervidés, la situation apparaît plus nuancée. Le cerf élaphe affiche 90 404 prélèvements, avec un taux de réalisation de 70,4 %. Ce niveau maintient une dynamique de gestion orientée vers le soutien démographique de certains massifs, tout en évitant les pressions excessives sur le milieu forestier. Le chevreuil, quant à lui, enregistre 569 183 prélèvements, soit une baisse de 5,8 % par rapport à la saison précédente. Cette diminution peut traduire localement un ajustement volontaire des attributions afin de stabiliser les effectifs, tout en tenant compte de l’évolution de la qualité des habitats et des impacts forestiers. Les ongulés de montagne présentent également des résultats contrastés. Le chamois totalise 12 174 réalisations, en léger recul de 4,1 % par rapport à l’année précédente, soulignant une gestion prudente d’une espèce sensible aux aléas climatiques et sanitaires. À l’inverse, l’isard progresse, avec 2 762 réalisations, en hausse de 10,7 %, traduisant une dynamique plus favorable dans plusieurs massifs pyrénéens. Parmi les espèces plus localisées, le mouflon atteint 2 380 réalisations, en nette baisse (-16,3 %), ce qui reflète pour certains territoires des choix de gestion conservatoires. Le daim, enfin, demeure une espèce secondaire en termes d’effectifs chassés, avec 1 244 réalisations, correspondant à une légère diminution de 1,9 %. Au total, les bilans 2024-2025 confirment l’importance des plans de chasse comme outil de régulation et d’équilibre agro-sylvo-faunistique, avec des stratégies différenciées selon l’abondance, la vulnérabilité écologique et les enjeux de territoire propres à chaque espèce.

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

Le pilotage interministériel de l’opération est transféré de la Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE) à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), mieux outillée pour organiser un déploiement d’une telle ampleur. La circulaire du 24 octobre 2025, publiée au BOAC du ministère de l’Action et des Comptes publics le 10 novembre, résulte d’une étroite concertation entre les ministères et la DIESE, afin de définir les modalités adaptées à un volume d’agents multiplié par cent. Le contenu pédagogique demeure identique à celui suivi par les cadres dirigeants. Il aborde les trois crises majeures : changement climatique, effondrement de la biodiversité et raréfaction des ressources, ainsi que les leviers d’action individuels et collectifs. Toutefois, la circulaire prévoit une organisation plus souple, reposant largement sur des modules en distanciel. Les ministères conserveront la possibilité de renforcer certains parcours, notamment pour les agents dont les missions présentent un impact direct sur la transition écologique : gestion des ressources, aménagement du territoire, achats publics, mobilité ou encore politiques agricoles et énergétiques. Des ateliers en présentiel ou des sessions thématiques complémentaires pourront ainsi être proposés. Comme pour les cadres supérieurs, la formation sera obligatoire et intégrée au temps de travail, soulignant la volonté d’en faire un socle commun de culture professionnelle. La DGAFP, en partenariat avec le Commissariat général au développement durable (CGDD) et la DRH du ministère chargé de la Transition écologique, mettra à disposition un parcours complet en ligne via Mentor, la plateforme interministérielle de formation. Deux des trois modules seront accessibles d’ici la fin 2025, le dernier devant suivre début 2026. Cette montée en puissance de la FTE représente l’un des jalons de la transformation écologique de l’État, visant à faire de chaque agent un acteur éclairé et engagé dans la transition.

Le pilotage interministériel de l’opération est transféré de la Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE) à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), mieux outillée pour organiser un déploiement d’une telle ampleur. La circulaire du 24 octobre 2025, publiée au BOAC du ministère de l’Action et des Comptes publics le 10 novembre, résulte d’une étroite concertation entre les ministères et la DIESE, afin de définir les modalités adaptées à un volume d’agents multiplié par cent. Le contenu pédagogique demeure identique à celui suivi par les cadres dirigeants. Il aborde les trois crises majeures : changement climatique, effondrement de la biodiversité et raréfaction des ressources, ainsi que les leviers d’action individuels et collectifs. Toutefois, la circulaire prévoit une organisation plus souple, reposant largement sur des modules en distanciel. Les ministères conserveront la possibilité de renforcer certains parcours, notamment pour les agents dont les missions présentent un impact direct sur la transition écologique : gestion des ressources, aménagement du territoire, achats publics, mobilité ou encore politiques agricoles et énergétiques. Des ateliers en présentiel ou des sessions thématiques complémentaires pourront ainsi être proposés. Comme pour les cadres supérieurs, la formation sera obligatoire et intégrée au temps de travail, soulignant la volonté d’en faire un socle commun de culture professionnelle. La DGAFP, en partenariat avec le Commissariat général au développement durable (CGDD) et la DRH du ministère chargé de la Transition écologique, mettra à disposition un parcours complet en ligne via Mentor, la plateforme interministérielle de formation. Deux des trois modules seront accessibles d’ici la fin 2025, le dernier devant suivre début 2026. Cette montée en puissance de la FTE représente l’un des jalons de la transformation écologique de l’État, visant à faire de chaque agent un acteur éclairé et engagé dans la transition. Ce dispositif renforcé vise à valoriser le savoir-faire français et à favoriser les échanges commerciaux, techniques et réglementaires entre pays. Les grands classiques du salon seront bien sûr reconduits. Le pôle « EleveurCaprinDemain » accueillera collégiens et lycéens pour les sensibiliser aux réalités du métier et aux opportunités professionnelles de la filière. Le pôle Viande proposera des démonstrations de découpe et des animations culinaires mettant à l’honneur la viande caprine. Les concours professionnels conserveront une place centrale, notamment le « Capr’I Cup » destiné aux établissements agricoles. Nouveauté importante : une épreuve dédiée au parage des onglons fera son entrée. Par ailleurs, les concours internationaux consacrés aux fromages, produits laitiers et produits carnés incluront une nouvelle catégorie dédiée au Mothais-sur-Feuille AOP. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel du salon. Un sujet critique pour les éleveurs caprins sera également au cœur des échanges : la prédation du loup. La progression du prédateur en France entraîne une hausse constante des attaques contre les troupeaux, fragilisant économiquement et moralement de nombreux élevages. Les pertes d’animaux, les coûts de protection, les démarches administratives, mais aussi la pression psychologique liée à la surveillance permanente pèsent lourdement sur les exploitants. Capr’Inov offrira un espace de dialogue pour faire le point sur les statistiques de prédation, les mesures d’accompagnement financier, les outils de protection (chiens de protection, clôtures renforcées, effarouchement), les limites de ces solutions et les perspectives d’évolution de la réglementation. Ces discussions s’inscrivent dans un contexte national où la cohabitation entre l’élevage pastoral et le retour du grand prédateur constitue un débat majeur de politique rurale et environnementale. Enfin, l’Anses sera présente sur le stand L1 (Hall 3) afin de présenter ses dernières avancées en santé et bien-être animal, notamment sur la paratuberculose, le parasitisme, la CAEV ou encore la surveillance de l’influenza aviaire. Avec plus de 200 exposants, des pôles thématiques enrichis et des animations renouvelées, Capr’Inov 2025 se positionne comme une édition majeure pour célébrer les 10 ans d’un salon qui s’impose désormais comme une référence de la filière caprine internationale.

Ce dispositif renforcé vise à valoriser le savoir-faire français et à favoriser les échanges commerciaux, techniques et réglementaires entre pays. Les grands classiques du salon seront bien sûr reconduits. Le pôle « EleveurCaprinDemain » accueillera collégiens et lycéens pour les sensibiliser aux réalités du métier et aux opportunités professionnelles de la filière. Le pôle Viande proposera des démonstrations de découpe et des animations culinaires mettant à l’honneur la viande caprine. Les concours professionnels conserveront une place centrale, notamment le « Capr’I Cup » destiné aux établissements agricoles. Nouveauté importante : une épreuve dédiée au parage des onglons fera son entrée. Par ailleurs, les concours internationaux consacrés aux fromages, produits laitiers et produits carnés incluront une nouvelle catégorie dédiée au Mothais-sur-Feuille AOP. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel du salon. Un sujet critique pour les éleveurs caprins sera également au cœur des échanges : la prédation du loup. La progression du prédateur en France entraîne une hausse constante des attaques contre les troupeaux, fragilisant économiquement et moralement de nombreux élevages. Les pertes d’animaux, les coûts de protection, les démarches administratives, mais aussi la pression psychologique liée à la surveillance permanente pèsent lourdement sur les exploitants. Capr’Inov offrira un espace de dialogue pour faire le point sur les statistiques de prédation, les mesures d’accompagnement financier, les outils de protection (chiens de protection, clôtures renforcées, effarouchement), les limites de ces solutions et les perspectives d’évolution de la réglementation. Ces discussions s’inscrivent dans un contexte national où la cohabitation entre l’élevage pastoral et le retour du grand prédateur constitue un débat majeur de politique rurale et environnementale. Enfin, l’Anses sera présente sur le stand L1 (Hall 3) afin de présenter ses dernières avancées en santé et bien-être animal, notamment sur la paratuberculose, le parasitisme, la CAEV ou encore la surveillance de l’influenza aviaire. Avec plus de 200 exposants, des pôles thématiques enrichis et des animations renouvelées, Capr’Inov 2025 se positionne comme une édition majeure pour célébrer les 10 ans d’un salon qui s’impose désormais comme une référence de la filière caprine internationale. Ce partenariat repose sur trois axes majeurs. Le premier concerne l’information locale, essentielle pour éviter les incompréhensions et améliorer la sécurité. Les deux fédérations s’engagent à renforcer l’information des randonneurs sur les périodes et zones de chasse, notamment via la signalétique « chasse en cours » et une meilleure sensibilisation à ces indications. Une charte commune des bons comportements, centrée sur la cohabitation en milieu rural, la sécurité et le respect de l’environnement, sera diffusée largement auprès des pratiquants des deux activités. Le deuxième axe vise à prévenir les conflits d’usage. Les deux organisations développeront des actions de formation destinées à leurs adhérents, afin de rappeler les règles essentielles d’une cohabitation harmonieuse. En cas de difficultés sur le terrain, des actions communes de médiation pourront être mises en œuvre. Par ailleurs, des outils pratiques d’information seront créés pour aider les usagers à mieux comprendre et partager l’espace. Le troisième axe concerne la préservation de la nature et des chemins ruraux. Les deux fédérations mèneront ensemble des actions de sensibilisation et des chantiers de terrain afin de maintenir, restaurer et valoriser les itinéraires naturels, indispensables à la pratique de la randonnée mais aussi aux activités cynégétiques. Pour Willy Schraen, cette convention illustre la capacité de dialogue et de coopération entre deux grandes fédérations attachées au monde rural. Il rappelle qu’elle démontre la possibilité de partager les espaces naturels dans le respect et la responsabilité, loin des oppositions ou dérives idéologiques. Frédéric Montoya souligne pour sa part que ce partenariat consolide l’engagement de la FFRandonnée : permettre à chacun de profiter des sentiers en toute sérénité, en garantissant sécurité, respect mutuel et maintien de l’accès aux chemins pour tous.

Ce partenariat repose sur trois axes majeurs. Le premier concerne l’information locale, essentielle pour éviter les incompréhensions et améliorer la sécurité. Les deux fédérations s’engagent à renforcer l’information des randonneurs sur les périodes et zones de chasse, notamment via la signalétique « chasse en cours » et une meilleure sensibilisation à ces indications. Une charte commune des bons comportements, centrée sur la cohabitation en milieu rural, la sécurité et le respect de l’environnement, sera diffusée largement auprès des pratiquants des deux activités. Le deuxième axe vise à prévenir les conflits d’usage. Les deux organisations développeront des actions de formation destinées à leurs adhérents, afin de rappeler les règles essentielles d’une cohabitation harmonieuse. En cas de difficultés sur le terrain, des actions communes de médiation pourront être mises en œuvre. Par ailleurs, des outils pratiques d’information seront créés pour aider les usagers à mieux comprendre et partager l’espace. Le troisième axe concerne la préservation de la nature et des chemins ruraux. Les deux fédérations mèneront ensemble des actions de sensibilisation et des chantiers de terrain afin de maintenir, restaurer et valoriser les itinéraires naturels, indispensables à la pratique de la randonnée mais aussi aux activités cynégétiques. Pour Willy Schraen, cette convention illustre la capacité de dialogue et de coopération entre deux grandes fédérations attachées au monde rural. Il rappelle qu’elle démontre la possibilité de partager les espaces naturels dans le respect et la responsabilité, loin des oppositions ou dérives idéologiques. Frédéric Montoya souligne pour sa part que ce partenariat consolide l’engagement de la FFRandonnée : permettre à chacun de profiter des sentiers en toute sérénité, en garantissant sécurité, respect mutuel et maintien de l’accès aux chemins pour tous. L’alternance de sécheresses et d’inondations a fragilisé les sols et les maçonneries, et plus récemment, l’apparition de fissures sur la tour Robert de Parme a confirmé que les tensions affectent désormais l’ensemble du bâtiment. Pour mener à bien les travaux de sauvegarde, le Domaine de Chambord doit réunir 37 millions d’euros. Une partie de cette somme, soit 6 millions, est déjà assurée grâce aux fonds propres de l’établissement. Le reste doit être mobilisé via un appel au mécénat et une collecte nationale ouverte aux particuliers, entreprises et fondations. En moins de deux mois, cette cagnotte en ligne a déjà attiré plus de 2 200 donateurs, permettant de rassembler près de 225 000 euros. Afin de renforcer cet élan, un dispositif fiscal exceptionnel vient d’être adopté par l’Assemblée nationale. À l’initiative du député du Loir-et-Cher, Marc Fesneau, un amendement au projet de loi de finances instaure pour l’année 2026 une réduction d’impôt majorée : les particuliers pourront bénéficier d’un abattement de 75 % sur leurs dons en faveur de la restauration de Chambord, dans la limite de 1 000 euros, et sans être soumis au plafond habituel de 20 % du revenu imposable. Ce mécanisme s’inspire directement de celui mis en œuvre après l’incendie de Notre-Dame de Paris et vise à encourager un vaste mouvement de solidarité nationale. L’objectif est de permettre à tous les admirateurs de Chambord de participer à sa préservation. Selon le montant du don, les contributeurs peuvent obtenir diverses contreparties, allant de la mention de leur nom sur un mur dédié jusqu’à une visite privée de l’aile restaurée. Ce dispositif marque une étape déterminante pour sauver ce monument historique menacé.

L’alternance de sécheresses et d’inondations a fragilisé les sols et les maçonneries, et plus récemment, l’apparition de fissures sur la tour Robert de Parme a confirmé que les tensions affectent désormais l’ensemble du bâtiment. Pour mener à bien les travaux de sauvegarde, le Domaine de Chambord doit réunir 37 millions d’euros. Une partie de cette somme, soit 6 millions, est déjà assurée grâce aux fonds propres de l’établissement. Le reste doit être mobilisé via un appel au mécénat et une collecte nationale ouverte aux particuliers, entreprises et fondations. En moins de deux mois, cette cagnotte en ligne a déjà attiré plus de 2 200 donateurs, permettant de rassembler près de 225 000 euros. Afin de renforcer cet élan, un dispositif fiscal exceptionnel vient d’être adopté par l’Assemblée nationale. À l’initiative du député du Loir-et-Cher, Marc Fesneau, un amendement au projet de loi de finances instaure pour l’année 2026 une réduction d’impôt majorée : les particuliers pourront bénéficier d’un abattement de 75 % sur leurs dons en faveur de la restauration de Chambord, dans la limite de 1 000 euros, et sans être soumis au plafond habituel de 20 % du revenu imposable. Ce mécanisme s’inspire directement de celui mis en œuvre après l’incendie de Notre-Dame de Paris et vise à encourager un vaste mouvement de solidarité nationale. L’objectif est de permettre à tous les admirateurs de Chambord de participer à sa préservation. Selon le montant du don, les contributeurs peuvent obtenir diverses contreparties, allant de la mention de leur nom sur un mur dédié jusqu’à une visite privée de l’aile restaurée. Ce dispositif marque une étape déterminante pour sauver ce monument historique menacé. Lancée en mars 2025 à l’initiative de Julie Ozenne, députée écologiste et corapporteure, cette mission d’information de la commission du développement durable avait pour objectif d’établir un diagnostic partagé et d’identifier les leviers d’action les plus urgents. Le constat est sévère : artificialisation des berges ; obstacles à la continuité écologique (sans cependant démonter les retenues de niveau-bassin intelligemment installées par les anciens pour éviter l’écoulement accéléré de l’eau et l’assèchement prématuré des lits) ; pollution diffuse d’origine agricole ; baisse des débits liée au changement climatique ; multiplication des usages concurrents… Autant de pressions qui fragilisent des écosystèmes déjà vulnérables. Les députés soulignent que plus de la moitié des cours d’eau français n’atteignent pas le « bon état écologique » exigé par la directive-cadre européenne sur l’eau.

Lancée en mars 2025 à l’initiative de Julie Ozenne, députée écologiste et corapporteure, cette mission d’information de la commission du développement durable avait pour objectif d’établir un diagnostic partagé et d’identifier les leviers d’action les plus urgents. Le constat est sévère : artificialisation des berges ; obstacles à la continuité écologique (sans cependant démonter les retenues de niveau-bassin intelligemment installées par les anciens pour éviter l’écoulement accéléré de l’eau et l’assèchement prématuré des lits) ; pollution diffuse d’origine agricole ; baisse des débits liée au changement climatique ; multiplication des usages concurrents… Autant de pressions qui fragilisent des écosystèmes déjà vulnérables. Les députés soulignent que plus de la moitié des cours d’eau français n’atteignent pas le « bon état écologique » exigé par la directive-cadre européenne sur l’eau. La Commission européenne a annoncé en octobre que ce système, crucial pour vérifier que les produits entrant sur le marché européen ne sont pas liés à la déforestation, ne serait pas opérationnel avant fin 2026. Toutefois, plusieurs députés écologistes contestent cette justification, accusant l’exécutif européen d’utiliser ce prétexte pour céder aux pressions politiques et industrielles. Marie Toussaint, corapporteure du texte, a dénoncé une décision « sans précédent » et une « insulte » aux défenseurs du climat. La législation anti-déforestation impose aux fournisseurs de produits tels que le cacao, le café, le soja, l’huile de palme, le caoutchouc, le bois ou encore le bœuf, de prouver que leurs chaînes d’approvisionnement ne contribuent pas à la destruction des forêts. Plusieurs partenaires commerciaux majeurs, notamment les États-Unis et le Brésil, ont critiqué le dispositif, estimant qu’il crée des contraintes excessives, nuit au commerce équitable et pourrait enfreindre les règles de l’Organisation mondiale du commerce. Face à ces critiques, la Commission a proposé une version simplifiée de la loi. Le Parlement a soutenu cette approche, qui vise à réduire la quantité de données exigées par le système informatique et à alléger les formalités administratives pour les agriculteurs, exploitants forestiers et entreprises. L’une des principales modifications consiste à supprimer l’obligation, pour les entreprises commercialisant des produits finis dans l’UE, tels que chocolatiers ou chaînes de distribution, de fournir une déclaration de diligence raisonnable lorsqu’elles se contentent de revendre des produits déjà mis sur le marché par d’autres opérateurs. Ainsi, tout en maintenant les objectifs environnementaux de la loi, l’UE cherche à concilier protection des forêts, faisabilité technique et stabilité des échanges commerciaux.

La Commission européenne a annoncé en octobre que ce système, crucial pour vérifier que les produits entrant sur le marché européen ne sont pas liés à la déforestation, ne serait pas opérationnel avant fin 2026. Toutefois, plusieurs députés écologistes contestent cette justification, accusant l’exécutif européen d’utiliser ce prétexte pour céder aux pressions politiques et industrielles. Marie Toussaint, corapporteure du texte, a dénoncé une décision « sans précédent » et une « insulte » aux défenseurs du climat. La législation anti-déforestation impose aux fournisseurs de produits tels que le cacao, le café, le soja, l’huile de palme, le caoutchouc, le bois ou encore le bœuf, de prouver que leurs chaînes d’approvisionnement ne contribuent pas à la destruction des forêts. Plusieurs partenaires commerciaux majeurs, notamment les États-Unis et le Brésil, ont critiqué le dispositif, estimant qu’il crée des contraintes excessives, nuit au commerce équitable et pourrait enfreindre les règles de l’Organisation mondiale du commerce. Face à ces critiques, la Commission a proposé une version simplifiée de la loi. Le Parlement a soutenu cette approche, qui vise à réduire la quantité de données exigées par le système informatique et à alléger les formalités administratives pour les agriculteurs, exploitants forestiers et entreprises. L’une des principales modifications consiste à supprimer l’obligation, pour les entreprises commercialisant des produits finis dans l’UE, tels que chocolatiers ou chaînes de distribution, de fournir une déclaration de diligence raisonnable lorsqu’elles se contentent de revendre des produits déjà mis sur le marché par d’autres opérateurs. Ainsi, tout en maintenant les objectifs environnementaux de la loi, l’UE cherche à concilier protection des forêts, faisabilité technique et stabilité des échanges commerciaux. Dans ce contexte, l’African Wildlife Economy Institute (AWEI) et le Conseil international pour la conservation de la faune sauvage (CIC) ont publié conjointement une note d’orientation intitulée « Rationaliser la CITES », destinée à encourager des discussions orientées vers l’efficacité lors de la CoP20. Rédigée par une équipe conjointe des deux organisations, incluant Alexandra Kalandarishvili du CIC, cette note défend l’idée que la CITES ne pourra remplir ses objectifs que si elle recentre son action sur ses fonctions essentielles et garantit que ses institutions (la Conférence des Parties, le Secrétariat et les États parties) respectent strictement leurs mandats respectifs. Elle insiste sur un retour à la logique fondatrice : la CdP se consacrerait principalement aux modifications des annexes, le Secrétariat à leur mise en œuvre administrative, et les Parties à la délivrance de permis fondés sur des considérations juridiques et scientifiques. Un des enjeux clés relevés par la note concerne l’expansion progressive des thématiques abordées lors des réunions de la CdP. Les auteurs estiment qu’un grand nombre de points ajoutés au programme dépassent les fonctions de base de la Convention, risquant de disperser les efforts et d’affaiblir l’objectif central : assurer un commerce durable et légal des espèces sauvages. La note inclut une analyse détaillée du projet d’ordre du jour de la CoP20, accompagnée de recommandations visant à rationaliser les sessions futures.

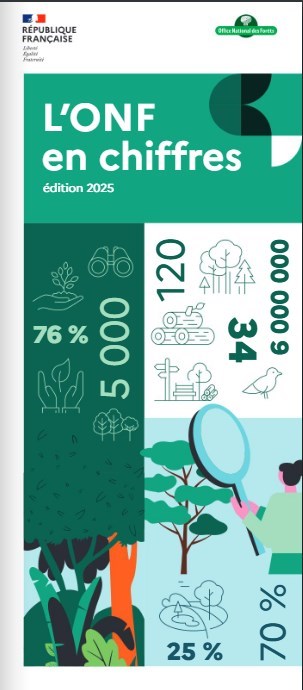

Dans ce contexte, l’African Wildlife Economy Institute (AWEI) et le Conseil international pour la conservation de la faune sauvage (CIC) ont publié conjointement une note d’orientation intitulée « Rationaliser la CITES », destinée à encourager des discussions orientées vers l’efficacité lors de la CoP20. Rédigée par une équipe conjointe des deux organisations, incluant Alexandra Kalandarishvili du CIC, cette note défend l’idée que la CITES ne pourra remplir ses objectifs que si elle recentre son action sur ses fonctions essentielles et garantit que ses institutions (la Conférence des Parties, le Secrétariat et les États parties) respectent strictement leurs mandats respectifs. Elle insiste sur un retour à la logique fondatrice : la CdP se consacrerait principalement aux modifications des annexes, le Secrétariat à leur mise en œuvre administrative, et les Parties à la délivrance de permis fondés sur des considérations juridiques et scientifiques. Un des enjeux clés relevés par la note concerne l’expansion progressive des thématiques abordées lors des réunions de la CdP. Les auteurs estiment qu’un grand nombre de points ajoutés au programme dépassent les fonctions de base de la Convention, risquant de disperser les efforts et d’affaiblir l’objectif central : assurer un commerce durable et légal des espèces sauvages. La note inclut une analyse détaillée du projet d’ordre du jour de la CoP20, accompagnée de recommandations visant à rationaliser les sessions futures. Cette publication permet de mieux comprendre la diversité des missions assurées par l’ONF au nom de l’État. L’édition 2025 met en lumière une réalité désormais incontournable : le changement climatique transforme profondément les forêts françaises. Stress hydrique, dépérissements, attaques parasitaires et risques accrus d’incendies exigent une adaptation rapide des pratiques forestières. La plaquette détaille ainsi les programmes engagés pour renouveler les peuplements fragilisés, favoriser la diversité génétique et introduire des essences plus résilientes. La préservation de la biodiversité reste également au cœur de l’action de l’ONF. L’édition 2025 rappelle l’importance des milieux naturels remarquables – forêts anciennes, zones humides, dunes, mangroves – et présente les efforts menés pour restaurer ou protéger ces habitats. Cela inclut la création d’îlots de sénescence, la gestion adaptée des lisières ou encore l’accompagnement des espèces menacées. L’ONF insiste sur l’enjeu de concilier production, protection et accueil du public. La filière bois occupe une place centrale dans les politiques forestières. La publication fournit des données actualisées sur la mise sur le marché du bois issu des forêts publiques, soulignant son rôle essentiel pour soutenir une économie locale, décarbonée et fondée sur une ressource renouvelable.

Cette publication permet de mieux comprendre la diversité des missions assurées par l’ONF au nom de l’État. L’édition 2025 met en lumière une réalité désormais incontournable : le changement climatique transforme profondément les forêts françaises. Stress hydrique, dépérissements, attaques parasitaires et risques accrus d’incendies exigent une adaptation rapide des pratiques forestières. La plaquette détaille ainsi les programmes engagés pour renouveler les peuplements fragilisés, favoriser la diversité génétique et introduire des essences plus résilientes. La préservation de la biodiversité reste également au cœur de l’action de l’ONF. L’édition 2025 rappelle l’importance des milieux naturels remarquables – forêts anciennes, zones humides, dunes, mangroves – et présente les efforts menés pour restaurer ou protéger ces habitats. Cela inclut la création d’îlots de sénescence, la gestion adaptée des lisières ou encore l’accompagnement des espèces menacées. L’ONF insiste sur l’enjeu de concilier production, protection et accueil du public. La filière bois occupe une place centrale dans les politiques forestières. La publication fournit des données actualisées sur la mise sur le marché du bois issu des forêts publiques, soulignant son rôle essentiel pour soutenir une économie locale, décarbonée et fondée sur une ressource renouvelable.  Les délégués sont arrivés de nombreux pays, dont l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis. L’événement a débuté au Sénat, à l’invitation du sénateur Pierre Cuypers, président du groupe d’étude Chasse et Pêche. La matinée du 13 novembre a été consacrée à une présentation comparative de la vènerie dans chaque pays, mettant en évidence l’adaptabilité des veneurs face aux évolutions sociologiques et à l’urbanisation croissante. L’après-midi a permis de débattre de quatre thèmes majeurs inscrits dans la Charter of the International Union of Hunting with Hounds : la préservation des races de chiens de vènerie, la richesse patrimoniale de la vènerie, les actions à mener auprès des acteurs institutionnels et associatifs, et le bien-être animal. La Fédération des Associations de Chasse Européenne, représentée par le docteur David Scallan, s’est également associée à ces discussions. Les deux journées suivantes se sont déroulées en Touraine, offrant aux participants l’occasion d’assister à des chasses traditionnelles : le vendredi, une chasse au chevreuil avec le Rallye Teillay, et le samedi, une chasse au cerf organisée par le Rallye Touraine en collaboration avec l’équipage Normand Piqu’Hardi, pour la Saint-Hubert. Ces trois jours ont permis aux veneurs de partager expériences et savoir-faire, tout en renforçant les liens internationaux et en projetant des perspectives prometteuses pour l’avenir de la vènerie. La prochaine réunion de l’IUHH se tiendra au Portugal, poursuivant ainsi la dynamique d’échanges et de coopération entre les veneurs du monde entier.

Les délégués sont arrivés de nombreux pays, dont l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis. L’événement a débuté au Sénat, à l’invitation du sénateur Pierre Cuypers, président du groupe d’étude Chasse et Pêche. La matinée du 13 novembre a été consacrée à une présentation comparative de la vènerie dans chaque pays, mettant en évidence l’adaptabilité des veneurs face aux évolutions sociologiques et à l’urbanisation croissante. L’après-midi a permis de débattre de quatre thèmes majeurs inscrits dans la Charter of the International Union of Hunting with Hounds : la préservation des races de chiens de vènerie, la richesse patrimoniale de la vènerie, les actions à mener auprès des acteurs institutionnels et associatifs, et le bien-être animal. La Fédération des Associations de Chasse Européenne, représentée par le docteur David Scallan, s’est également associée à ces discussions. Les deux journées suivantes se sont déroulées en Touraine, offrant aux participants l’occasion d’assister à des chasses traditionnelles : le vendredi, une chasse au chevreuil avec le Rallye Teillay, et le samedi, une chasse au cerf organisée par le Rallye Touraine en collaboration avec l’équipage Normand Piqu’Hardi, pour la Saint-Hubert. Ces trois jours ont permis aux veneurs de partager expériences et savoir-faire, tout en renforçant les liens internationaux et en projetant des perspectives prometteuses pour l’avenir de la vènerie. La prochaine réunion de l’IUHH se tiendra au Portugal, poursuivant ainsi la dynamique d’échanges et de coopération entre les veneurs du monde entier. Le Prix de recherche constitue l'une de ses initiatives majeures, offrant aux lauréats une visibilité internationale. Le prix distingue les travaux contribuant à une meilleure compréhension de la gestion durable de la faune sauvage, qu’ils s’inscrivent dans les dimensions économiques, socioculturelles ou écologiques. Les recherches antérieures ont abordé des thématiques variées : gestion des habitats, éthique et histoire de la chasse, approche communautaire de la conservation, gestion durable des ressources halieutiques, ou encore coexistence entre humains et faune sauvage. Aligné sur le plan stratégique du CIC, le prix encourage particulièrement les projets soutenant le Cadre mondial pour la biodiversité. Sont notamment valorisés les sujets portant sur l’utilisation durable, les conflits homme-faune, la lutte contre l’extinction des espèces, la gestion des espèces envahissantes ou encore la contribution des espèces sauvages à la résilience des populations et des paysages. Le lauréat recevra un prix de 750 € et sera invité à présenter ses travaux à l’Assemblée générale 2026 du CIC, qui se tiendra à Vienne du 16 au 19 avril 2026. Le CIC prendra en charge les frais d'inscription, d’hébergement et de voyage préalablement approuvés. Cet événement rassemblera des représentants d’États, des scientifiques, des gestionnaires de terres et d’autres acteurs clés, offrant au gagnant une plateforme privilégiée pour diffuser sa recherche et échanger avec les leaders du secteur. Le concours est ouvert aux étudiants en licence, master ou doctorat âgés de moins de 35 ans, qui peuvent soumettre un projet inédit ou mis à jour. Les candidatures, rédigées en anglais et comprenant un résumé clair des objectifs, méthodes et conclusions, doivent tenir en 3 600 caractères maximum et comporter les informations institutionnelles du candidat. Les dossiers doivent être envoyés à : yo.research@cic-wildlife.org avec pour objet : Prix de recherche 2026 + Nom. Date limite : 18 janvier 2026. Les résultats seront communiqués fin février 2026.

Le Prix de recherche constitue l'une de ses initiatives majeures, offrant aux lauréats une visibilité internationale. Le prix distingue les travaux contribuant à une meilleure compréhension de la gestion durable de la faune sauvage, qu’ils s’inscrivent dans les dimensions économiques, socioculturelles ou écologiques. Les recherches antérieures ont abordé des thématiques variées : gestion des habitats, éthique et histoire de la chasse, approche communautaire de la conservation, gestion durable des ressources halieutiques, ou encore coexistence entre humains et faune sauvage. Aligné sur le plan stratégique du CIC, le prix encourage particulièrement les projets soutenant le Cadre mondial pour la biodiversité. Sont notamment valorisés les sujets portant sur l’utilisation durable, les conflits homme-faune, la lutte contre l’extinction des espèces, la gestion des espèces envahissantes ou encore la contribution des espèces sauvages à la résilience des populations et des paysages. Le lauréat recevra un prix de 750 € et sera invité à présenter ses travaux à l’Assemblée générale 2026 du CIC, qui se tiendra à Vienne du 16 au 19 avril 2026. Le CIC prendra en charge les frais d'inscription, d’hébergement et de voyage préalablement approuvés. Cet événement rassemblera des représentants d’États, des scientifiques, des gestionnaires de terres et d’autres acteurs clés, offrant au gagnant une plateforme privilégiée pour diffuser sa recherche et échanger avec les leaders du secteur. Le concours est ouvert aux étudiants en licence, master ou doctorat âgés de moins de 35 ans, qui peuvent soumettre un projet inédit ou mis à jour. Les candidatures, rédigées en anglais et comprenant un résumé clair des objectifs, méthodes et conclusions, doivent tenir en 3 600 caractères maximum et comporter les informations institutionnelles du candidat. Les dossiers doivent être envoyés à : yo.research@cic-wildlife.org avec pour objet : Prix de recherche 2026 + Nom. Date limite : 18 janvier 2026. Les résultats seront communiqués fin février 2026. Dans ce contexte, la chasse demeure l’outil principal de régulation, complétée par des mesures écologiques : restauration des habitats, retour progressif de prédateurs et diversification des essences. La gouvernance partagée entre forestiers, chasseurs, collectivités et acteurs locaux est ainsi indispensable pour concilier production de bois, conservation de la biodiversité et adaptation au changement climatique. La gestion durable implique également de maintenir des structures écologiques complexes : bois mort, clairières, sous-bois et mares forestières. Ces éléments accueillent une faune et une flore variées, garantes de la stabilité des écosystèmes. Les connexions paysagères (haies, trames vertes et bleues) permettent aux espèces de circuler et de s’adapter aux mutations climatiques. Sur le plan scientifique, la protection repose sur un suivi rigoureux des dynamiques écologiques : inventaires floristiques et fauniques, imagerie satellite, bio-indicateurs tels que lichens ou coléoptères saproxyliques. Ces données orientent la politique de conservation et les programmes de recherche, qui développent des solutions innovantes : sélection d’essences résistantes, restauration de forêts alluviales, renaturation des sols. Le cadre juridique complète ce dispositif : instruments internationaux et européens comme la Convention sur la diversité biologique, Natura 2000 ou la directive Habitats, et en France, le Code forestier et les pratiques de l’Office national des forêts (ONF), encadrent la gestion durable des forêts publiques et privées. Au-delà de la protection des écosystèmes, la biodiversité forestière rend d’importants services aux sociétés humaines : production de bois et de ressources alimentaires, régulation du climat et de l’eau, conservation du patrimoine culturel, espaces de loisirs et de sensibilisation. En ce sens, elle n’est pas seulement un patrimoine naturel mais un capital stratégique pour l’avenir, où la science, la gestion locale et l’engagement citoyen se rejoignent pour assurer la pérennité des forêts.

Dans ce contexte, la chasse demeure l’outil principal de régulation, complétée par des mesures écologiques : restauration des habitats, retour progressif de prédateurs et diversification des essences. La gouvernance partagée entre forestiers, chasseurs, collectivités et acteurs locaux est ainsi indispensable pour concilier production de bois, conservation de la biodiversité et adaptation au changement climatique. La gestion durable implique également de maintenir des structures écologiques complexes : bois mort, clairières, sous-bois et mares forestières. Ces éléments accueillent une faune et une flore variées, garantes de la stabilité des écosystèmes. Les connexions paysagères (haies, trames vertes et bleues) permettent aux espèces de circuler et de s’adapter aux mutations climatiques. Sur le plan scientifique, la protection repose sur un suivi rigoureux des dynamiques écologiques : inventaires floristiques et fauniques, imagerie satellite, bio-indicateurs tels que lichens ou coléoptères saproxyliques. Ces données orientent la politique de conservation et les programmes de recherche, qui développent des solutions innovantes : sélection d’essences résistantes, restauration de forêts alluviales, renaturation des sols. Le cadre juridique complète ce dispositif : instruments internationaux et européens comme la Convention sur la diversité biologique, Natura 2000 ou la directive Habitats, et en France, le Code forestier et les pratiques de l’Office national des forêts (ONF), encadrent la gestion durable des forêts publiques et privées. Au-delà de la protection des écosystèmes, la biodiversité forestière rend d’importants services aux sociétés humaines : production de bois et de ressources alimentaires, régulation du climat et de l’eau, conservation du patrimoine culturel, espaces de loisirs et de sensibilisation. En ce sens, elle n’est pas seulement un patrimoine naturel mais un capital stratégique pour l’avenir, où la science, la gestion locale et l’engagement citoyen se rejoignent pour assurer la pérennité des forêts.