- Ain : l’Office français de la biodiversité (OFB) a mené une opération de contrôle et de sensibilisation auprès des chasseurs les 17 et 18 janvier derniers, dans le secteur de la Dombes et des communes environnantes. Cette intervention s’est déroulée dans une zone reconnue pour ses étangs et classée site d’importance pour les oiseaux d’eau migrateurs. Quatre inspecteurs de l’environnement du service départemental de l’Ain, appuyés par des brigades mobiles d’intervention, ont contrôlé près de 70 chasseurs. Les agents ont notamment rappelé les obligations relatives à l’enregistrement des prélèvements de canards, à l’exception du colvert, via les carnets ou applications dédiées. À l’issue des contrôles, plusieurs infractions ont été constatées. Quatre personnes ont été verbalisées pour l’utilisation de munitions interdites contenant du plomb. Deux chasseurs ont été sanctionnés pour transport d’armes non déchargées ou non placées sous étui, trois pour déplacement avec une arme chargée. Une infraction concernait l’absence de signalisation lors d’une action de chasse au grand gibier et une autre un permis de chasser non valable. Ces contraventions, de quatrième et cinquième classe, sont passibles d’amendes allant de 135 à 1 500 euros.

- Ardèche : une découverte effectuée le lundi 26 janvier a suscité des réactions dans la commune de Juvinas, en Sud-Ardèche. Lors d’une promenade, une habitante a mis au jour une fosse contenant plusieurs carcasses de sangliers, à proximité immédiate d’un chemin de randonnée et d’un ruisseau. Alertées, les autorités locales ont été informées de la présence de ce charnier, situation qui a relancé le débat autour des pratiques d’équarrissage, en particulier dans les communes rurales ne disposant pas de bacs dédiés à l’élimination des carcasses animales. Un collectif a dénoncé cette pratique, jugée inadaptée au regard de la proximité d’un sentier fréquenté et d’un cours d’eau.  De son côté, la municipalité rappelle que ce mode de gestion est parfois utilisé dans les territoires dépourvus d’infrastructures spécifiques, notamment après des opérations de chasse. Les services compétents doivent déterminer les circonstances précises de l’enfouissement des carcasses et vérifier la conformité de cette pratique avec la réglementation en vigueur. L’enjeu porte à la fois sur la protection de l’environnement, la salubrité publique et la sécurité des usagers des espaces naturels. À ce stade, aucune sanction n’a été annoncée.

De son côté, la municipalité rappelle que ce mode de gestion est parfois utilisé dans les territoires dépourvus d’infrastructures spécifiques, notamment après des opérations de chasse. Les services compétents doivent déterminer les circonstances précises de l’enfouissement des carcasses et vérifier la conformité de cette pratique avec la réglementation en vigueur. L’enjeu porte à la fois sur la protection de l’environnement, la salubrité publique et la sécurité des usagers des espaces naturels. À ce stade, aucune sanction n’a été annoncée.

- Ardennes : un violent incendie a ravagé, le samedi 31 janvier en début de soirée, le local partagé par la société de chasse des Usages et l’Union bouliste hirsonnaise, situé rue Chanzy à Hirson. Le sinistre s’est déclaré aux alentours de 19 heures, alors qu’aucun membre des deux associations ne se trouvait sur place.  À l’arrivée des secours, le bâtiment était totalement embrasé. Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, le local est désormais inutilisable pour la société de chasse. À l’intérieur se trouvaient notamment du matériel destiné à la pesée et à la découpe du gibier, entièrement détruit par les flammes. Les boulistes ont, quant à eux, subi des dégâts liés aux fumées et aux eaux d’extinction. Le maire de la commune s’est rendu sur place et a assuré son soutien aux associations concernées. Une solution provisoire est à l’étude, notamment pour la tenue de la prochaine assemblée générale des chasseurs, qui devrait se dérouler en mairie. Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie d’Hirson afin de déterminer l’origine du feu, notamment la présence éventuelle d’une effraction ou d’un acte volontaire...

À l’arrivée des secours, le bâtiment était totalement embrasé. Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, le local est désormais inutilisable pour la société de chasse. À l’intérieur se trouvaient notamment du matériel destiné à la pesée et à la découpe du gibier, entièrement détruit par les flammes. Les boulistes ont, quant à eux, subi des dégâts liés aux fumées et aux eaux d’extinction. Le maire de la commune s’est rendu sur place et a assuré son soutien aux associations concernées. Une solution provisoire est à l’étude, notamment pour la tenue de la prochaine assemblée générale des chasseurs, qui devrait se dérouler en mairie. Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie d’Hirson afin de déterminer l’origine du feu, notamment la présence éventuelle d’une effraction ou d’un acte volontaire...

[ LIRE LA SUITE... ]

Ce dispositif interministériel s’inscrit dans une démarche continue tout au long de l’année, avec un temps fort fixé au 13 octobre, en écho à la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe instaurée par l’ONU. Inondations, feux de forêt, tempêtes, séismes, mouvements de terrain, accidents industriels ou pollutions : la multiplication et l’intensification de ces événements, amplifiées par le changement climatique et la concentration croissante des populations et des activités, exposent un nombre toujours plus important de territoires. Face à ces enjeux, l’adaptation et la protection des populations reposent sur une meilleure connaissance des risques et sur une capacité collective à s’y préparer. La Journée nationale de la résilience s’inscrit pleinement dans cette ambition. Elle vise à faire de chaque citoyen un acteur de sa propre sécurité et de celle des autres, en développant une culture partagée du risque et de la prévention. Pour l’édition 2026, un appel à projets est lancé afin de favoriser l’émergence d’initiatives locales sur l’ensemble du territoire, en France hexagonale comme en outre-mer...

Ce dispositif interministériel s’inscrit dans une démarche continue tout au long de l’année, avec un temps fort fixé au 13 octobre, en écho à la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe instaurée par l’ONU. Inondations, feux de forêt, tempêtes, séismes, mouvements de terrain, accidents industriels ou pollutions : la multiplication et l’intensification de ces événements, amplifiées par le changement climatique et la concentration croissante des populations et des activités, exposent un nombre toujours plus important de territoires. Face à ces enjeux, l’adaptation et la protection des populations reposent sur une meilleure connaissance des risques et sur une capacité collective à s’y préparer. La Journée nationale de la résilience s’inscrit pleinement dans cette ambition. Elle vise à faire de chaque citoyen un acteur de sa propre sécurité et de celle des autres, en développant une culture partagée du risque et de la prévention. Pour l’édition 2026, un appel à projets est lancé afin de favoriser l’émergence d’initiatives locales sur l’ensemble du territoire, en France hexagonale comme en outre-mer...

La simplification des normes applicables aux exploitations agricoles constitue en effet un levier majeur pour soutenir la production sur le territoire. Elle complète les orientations portées par la loi d’orientation agricole de mars 2025 et répond à la nécessité de permettre le renouvellement et le développement des outils de production, tout en maintenant un cadre environnemental protecteur. Signés moins de six mois après la promulgation de la loi, à l’issue d’une consultation publique ayant recueilli près de 22 000 contributions, ces deux décrets traduisent la volonté de rendre rapidement effectives les avancées législatives. Le premier décret modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il revoit les seuils, exprimés en effectifs d’animaux, pour les élevages de bovins, de porcs et de volailles, afin de simplifier les procédures d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration lors de l’installation ou de la modernisation des bâtiments. Cette évolution vise à alléger la charge administrative pesant sur les éleveurs, tant dans la constitution des dossiers que dans les délais d’instruction par les services de l’État. L’application de ces nouveaux seuils est immédiate pour les élevages bovins. Pour les filières porcine et avicole, des ajustements restent nécessaires afin d’assurer une articulation conforme avec le droit européen. Le même décret introduit par ailleurs un assouplissement de la nomenclature concernant les chiens de protection des troupeaux, afin de renforcer la lutte contre la prédation...

La simplification des normes applicables aux exploitations agricoles constitue en effet un levier majeur pour soutenir la production sur le territoire. Elle complète les orientations portées par la loi d’orientation agricole de mars 2025 et répond à la nécessité de permettre le renouvellement et le développement des outils de production, tout en maintenant un cadre environnemental protecteur. Signés moins de six mois après la promulgation de la loi, à l’issue d’une consultation publique ayant recueilli près de 22 000 contributions, ces deux décrets traduisent la volonté de rendre rapidement effectives les avancées législatives. Le premier décret modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il revoit les seuils, exprimés en effectifs d’animaux, pour les élevages de bovins, de porcs et de volailles, afin de simplifier les procédures d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration lors de l’installation ou de la modernisation des bâtiments. Cette évolution vise à alléger la charge administrative pesant sur les éleveurs, tant dans la constitution des dossiers que dans les délais d’instruction par les services de l’État. L’application de ces nouveaux seuils est immédiate pour les élevages bovins. Pour les filières porcine et avicole, des ajustements restent nécessaires afin d’assurer une articulation conforme avec le droit européen. Le même décret introduit par ailleurs un assouplissement de la nomenclature concernant les chiens de protection des troupeaux, afin de renforcer la lutte contre la prédation...

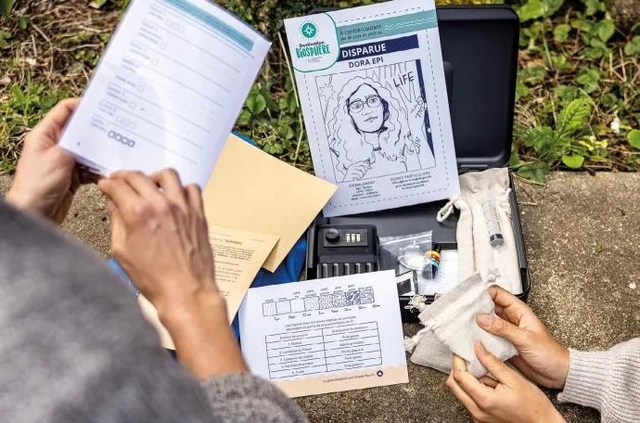

L’association Bretagne Vivante, par exemple, a conçu un escape game consacré à la tourbière de Logné, un écosystème fragile. À travers un scénario d’enquête fictive visant à empêcher un projet d’urbanisation, les joueurs sont amenés à comprendre les enjeux de protection de cette zone humide. Pour les concepteurs, l’objectif est de transmettre des connaissances scientifiques tout en suscitant l’adhésion par le jeu. Cette démarche s’inscrit dans une tendance plus large observée par les professionnels du secteur. Selon les concepteurs d’escape games, l’efficacité de ces dispositifs repose sur un équilibre subtil entre le plaisir ludique et la rigueur des contenus. Le jeu doit avant tout capter l’attention et créer de l’émotion, les connaissances scientifiques venant enrichir l’expérience sans l’alourdir. L’un des atouts majeurs de ces formats réside dans leur capacité à toucher des publics variés. Si les jeunes adultes restent une cible privilégiée, les déclinaisons sont nombreuses. Certains jeux s’adressent aux collégiens, à l’image de Bio’Scape, développé par la FDC des Côtes-d’Armor, qui propose des scénarios saisonniers pour explorer différents milieux naturels. D’autres initiatives ciblent les collectivités ou les entreprises, notamment dans le cadre de démarches de responsabilité sociétale. Enfin, certaines structures innovent en sortant des espaces clos pour proposer des escape games en pleine nature. C’est le cas de MAB France, qui développe depuis 2020 des jeux autour des réserves de biosphère, sous forme de parcours urbains, de chasses au trésor ou d’itinéraires de randonnée scénarisés. Qu’ils soient mobiles, en intérieur ou en extérieur, ces dispositifs poursuivent une ambition commune : faire du joueur un acteur de sa propre sensibilisation. Une pédagogie par l’expérience qui confirme le potentiel du jeu comme levier puissant pour mieux comprendre et partager les enjeux de la biodiversité. (Photo OFB, Mathieu Bourgarel)

L’association Bretagne Vivante, par exemple, a conçu un escape game consacré à la tourbière de Logné, un écosystème fragile. À travers un scénario d’enquête fictive visant à empêcher un projet d’urbanisation, les joueurs sont amenés à comprendre les enjeux de protection de cette zone humide. Pour les concepteurs, l’objectif est de transmettre des connaissances scientifiques tout en suscitant l’adhésion par le jeu. Cette démarche s’inscrit dans une tendance plus large observée par les professionnels du secteur. Selon les concepteurs d’escape games, l’efficacité de ces dispositifs repose sur un équilibre subtil entre le plaisir ludique et la rigueur des contenus. Le jeu doit avant tout capter l’attention et créer de l’émotion, les connaissances scientifiques venant enrichir l’expérience sans l’alourdir. L’un des atouts majeurs de ces formats réside dans leur capacité à toucher des publics variés. Si les jeunes adultes restent une cible privilégiée, les déclinaisons sont nombreuses. Certains jeux s’adressent aux collégiens, à l’image de Bio’Scape, développé par la FDC des Côtes-d’Armor, qui propose des scénarios saisonniers pour explorer différents milieux naturels. D’autres initiatives ciblent les collectivités ou les entreprises, notamment dans le cadre de démarches de responsabilité sociétale. Enfin, certaines structures innovent en sortant des espaces clos pour proposer des escape games en pleine nature. C’est le cas de MAB France, qui développe depuis 2020 des jeux autour des réserves de biosphère, sous forme de parcours urbains, de chasses au trésor ou d’itinéraires de randonnée scénarisés. Qu’ils soient mobiles, en intérieur ou en extérieur, ces dispositifs poursuivent une ambition commune : faire du joueur un acteur de sa propre sensibilisation. Une pédagogie par l’expérience qui confirme le potentiel du jeu comme levier puissant pour mieux comprendre et partager les enjeux de la biodiversité. (Photo OFB, Mathieu Bourgarel) De son côté, la municipalité rappelle que ce mode de gestion est parfois utilisé dans les territoires dépourvus d’infrastructures spécifiques, notamment après des opérations de chasse. Les services compétents doivent déterminer les circonstances précises de l’enfouissement des carcasses et vérifier la conformité de cette pratique avec la réglementation en vigueur. L’enjeu porte à la fois sur la protection de l’environnement, la salubrité publique et la sécurité des usagers des espaces naturels. À ce stade, aucune sanction n’a été annoncée.

De son côté, la municipalité rappelle que ce mode de gestion est parfois utilisé dans les territoires dépourvus d’infrastructures spécifiques, notamment après des opérations de chasse. Les services compétents doivent déterminer les circonstances précises de l’enfouissement des carcasses et vérifier la conformité de cette pratique avec la réglementation en vigueur. L’enjeu porte à la fois sur la protection de l’environnement, la salubrité publique et la sécurité des usagers des espaces naturels. À ce stade, aucune sanction n’a été annoncée. À l’arrivée des secours, le bâtiment était totalement embrasé. Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, le local est désormais inutilisable pour la société de chasse. À l’intérieur se trouvaient notamment du matériel destiné à la pesée et à la découpe du gibier, entièrement détruit par les flammes. Les boulistes ont, quant à eux, subi des dégâts liés aux fumées et aux eaux d’extinction. Le maire de la commune s’est rendu sur place et a assuré son soutien aux associations concernées. Une solution provisoire est à l’étude, notamment pour la tenue de la prochaine assemblée générale des chasseurs, qui devrait se dérouler en mairie. Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie d’Hirson afin de déterminer l’origine du feu, notamment la présence éventuelle d’une effraction ou d’un acte volontaire...

À l’arrivée des secours, le bâtiment était totalement embrasé. Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, le local est désormais inutilisable pour la société de chasse. À l’intérieur se trouvaient notamment du matériel destiné à la pesée et à la découpe du gibier, entièrement détruit par les flammes. Les boulistes ont, quant à eux, subi des dégâts liés aux fumées et aux eaux d’extinction. Le maire de la commune s’est rendu sur place et a assuré son soutien aux associations concernées. Une solution provisoire est à l’étude, notamment pour la tenue de la prochaine assemblée générale des chasseurs, qui devrait se dérouler en mairie. Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie d’Hirson afin de déterminer l’origine du feu, notamment la présence éventuelle d’une effraction ou d’un acte volontaire... Pour le Conseil international pour la conservation de la faune sauvage (CIC), le Jägerball s’impose comme un forum unique où se rencontrent décideurs publics et acteurs de terrain, autour d’une vision commune : une gestion durable, responsable et scientifiquement fondée de la faune sauvage. En amont du bal, le dîner de bienvenue organisé avec Jagd Österreich a offert un cadre privilégié d’échanges informels, illustrant la relation étroite et historique entre le CIC et la communauté cynégétique autrichienne.

Pour le Conseil international pour la conservation de la faune sauvage (CIC), le Jägerball s’impose comme un forum unique où se rencontrent décideurs publics et acteurs de terrain, autour d’une vision commune : une gestion durable, responsable et scientifiquement fondée de la faune sauvage. En amont du bal, le dîner de bienvenue organisé avec Jagd Österreich a offert un cadre privilégié d’échanges informels, illustrant la relation étroite et historique entre le CIC et la communauté cynégétique autrichienne.  Sous l’impulsion de son président, Philipp Harmer, le CIC a profité de cette séquence pour renforcer ses liens avec les plus hauts représentants politiques, notamment Christian Stocker, ainsi qu’avec les dirigeants des grandes organisations européennes de chasse et de gestion des territoires, dont la Fédération européenne pour la chasse et la conservation (FACE). Les discussions ont porté sur des enjeux majeurs : formation des chasseurs, reconnaissance du rôle sociétal de la chasse, politiques rurales, et nécessité absolue de maintenir des décisions basées sur des données scientifiques solides. Le Jägerball a également réaffirmé la relation privilégiée entre le CIC et l’Autriche, État membre exemplaire par son engagement en faveur de la chasse, de la sylviculture et de la conservation. La forte mobilisation des associations autrichiennes a mis en lumière un partenariat de confiance, dans lequel Jagd Österreich joue un rôle moteur pour promouvoir des standards professionnels élevés et une image responsable de la chasse auprès du grand public européen. Plus qu’un événement mondain, le Jägerball s’affirme ainsi comme une plateforme stratégique de diplomatie cynégétique, démontrant que la chasse réglementée contribue activement à la conservation de la biodiversité, au dynamisme des territoires ruraux et à la préservation du patrimoine culturel européen.

Sous l’impulsion de son président, Philipp Harmer, le CIC a profité de cette séquence pour renforcer ses liens avec les plus hauts représentants politiques, notamment Christian Stocker, ainsi qu’avec les dirigeants des grandes organisations européennes de chasse et de gestion des territoires, dont la Fédération européenne pour la chasse et la conservation (FACE). Les discussions ont porté sur des enjeux majeurs : formation des chasseurs, reconnaissance du rôle sociétal de la chasse, politiques rurales, et nécessité absolue de maintenir des décisions basées sur des données scientifiques solides. Le Jägerball a également réaffirmé la relation privilégiée entre le CIC et l’Autriche, État membre exemplaire par son engagement en faveur de la chasse, de la sylviculture et de la conservation. La forte mobilisation des associations autrichiennes a mis en lumière un partenariat de confiance, dans lequel Jagd Österreich joue un rôle moteur pour promouvoir des standards professionnels élevés et une image responsable de la chasse auprès du grand public européen. Plus qu’un événement mondain, le Jägerball s’affirme ainsi comme une plateforme stratégique de diplomatie cynégétique, démontrant que la chasse réglementée contribue activement à la conservation de la biodiversité, au dynamisme des territoires ruraux et à la préservation du patrimoine culturel européen. Dans ces secteurs, l’indemnisation des dommages était déjà conditionnée à la mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, parcs électrifiés, gardiennage renforcé, etc.). En revanche, les exploitations situées en cercle 2, souvent qualifiées de front de colonisation, pouvaient être indemnisées sans obligation préalable de protection, en raison du caractère émergent ou incertain du risque. Le nouveau décret met fin à cette distinction. Désormais, dans les zones classées en cercle 2, le versement des indemnisations sera conditionné à la mise en œuvre effective de moyens de protection au-delà de la deuxième attaque reconnue au cours de l’année. Autrement dit, les deux premières attaques restent indemnisables sans exigence de protection préalable, mais toute attaque ultérieure ne donnera lieu à indemnisation que si l’éleveur a engagé des mesures de prévention adaptées. Cette évolution marque un tournant dans la politique de gestion du risque de prédation. Elle vise à encourager l’anticipation et la généralisation progressive des dispositifs de protection dans les territoires en phase de colonisation, tout en tenant compte des difficultés techniques et économiques rencontrées par les éleveurs lors des premières attaques. Le décret apporte également une clarification terminologique importante. Jusqu’ici, certaines décisions d’indemnisation faisaient principalement référence à la mortalité des animaux. Le nouveau texte élargit explicitement le champ des indemnisations à l’ensemble des dommages subis par les troupeaux, incluant désormais les blessures, en cohérence avec la réalité des impacts économiques et sanitaires pour les exploitations. Cette réforme s’inscrit dans un contexte de progression géographique du loup et de tensions croissantes entre objectifs de conservation de l’espèce et viabilité des systèmes d’élevage extensifs. Elle renforce la logique de responsabilité partagée entre l’État et les éleveurs, en faisant de la prévention un préalable de plus en plus central à l’accès à l’indemnisation publique.

Dans ces secteurs, l’indemnisation des dommages était déjà conditionnée à la mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, parcs électrifiés, gardiennage renforcé, etc.). En revanche, les exploitations situées en cercle 2, souvent qualifiées de front de colonisation, pouvaient être indemnisées sans obligation préalable de protection, en raison du caractère émergent ou incertain du risque. Le nouveau décret met fin à cette distinction. Désormais, dans les zones classées en cercle 2, le versement des indemnisations sera conditionné à la mise en œuvre effective de moyens de protection au-delà de la deuxième attaque reconnue au cours de l’année. Autrement dit, les deux premières attaques restent indemnisables sans exigence de protection préalable, mais toute attaque ultérieure ne donnera lieu à indemnisation que si l’éleveur a engagé des mesures de prévention adaptées. Cette évolution marque un tournant dans la politique de gestion du risque de prédation. Elle vise à encourager l’anticipation et la généralisation progressive des dispositifs de protection dans les territoires en phase de colonisation, tout en tenant compte des difficultés techniques et économiques rencontrées par les éleveurs lors des premières attaques. Le décret apporte également une clarification terminologique importante. Jusqu’ici, certaines décisions d’indemnisation faisaient principalement référence à la mortalité des animaux. Le nouveau texte élargit explicitement le champ des indemnisations à l’ensemble des dommages subis par les troupeaux, incluant désormais les blessures, en cohérence avec la réalité des impacts économiques et sanitaires pour les exploitations. Cette réforme s’inscrit dans un contexte de progression géographique du loup et de tensions croissantes entre objectifs de conservation de l’espèce et viabilité des systèmes d’élevage extensifs. Elle renforce la logique de responsabilité partagée entre l’État et les éleveurs, en faisant de la prévention un préalable de plus en plus central à l’accès à l’indemnisation publique. Depuis 2021, la HPAI est devenue une épizootie mondiale, affectant plusieurs continents et un nombre inédit d’espèces d’oiseaux et de mammifères, soulevant des préoccupations croissantes en matière de conservation et d’approche One Health. Les données récentes illustrent l’ampleur et la persistance du phénomène. En Europe, une activité exceptionnellement élevée a été observée lors de la migration automnale 2025, avec un nombre de détections chez les oiseaux sauvages multiplié par quatre par rapport à 2024, atteignant des niveaux inégalés depuis 2016. Dans les régions subantarctiques, des infections ont été signalées chez les éléphants de mer du sud, aggravant des déclins démographiques déjà sévères. Par ailleurs, dans les îles Malouines, des épidémies récurrentes ont entraîné une diminution notable des effectifs nicheurs d’albatros à sourcils noirs en 2024 et 2025. Ces événements de mortalité massive ont des conséquences écologiques profondes, notamment des déclins de population, des échecs reproductifs et des perturbations des interactions interspécifiques, susceptibles d’affecter durablement la stabilité des écosystèmes. Le débordement viral vers les mammifères renforce également les enjeux sanitaires à l’interface entre faune sauvage, animaux domestiques et santé humaine. La limitation des impacts de la HPAI repose sur une surveillance renforcée et coordonnée de la faune, une caractérisation génomique rapide des virus, un partage accru des données et l’intégration d’actions de conservation ciblées.

Depuis 2021, la HPAI est devenue une épizootie mondiale, affectant plusieurs continents et un nombre inédit d’espèces d’oiseaux et de mammifères, soulevant des préoccupations croissantes en matière de conservation et d’approche One Health. Les données récentes illustrent l’ampleur et la persistance du phénomène. En Europe, une activité exceptionnellement élevée a été observée lors de la migration automnale 2025, avec un nombre de détections chez les oiseaux sauvages multiplié par quatre par rapport à 2024, atteignant des niveaux inégalés depuis 2016. Dans les régions subantarctiques, des infections ont été signalées chez les éléphants de mer du sud, aggravant des déclins démographiques déjà sévères. Par ailleurs, dans les îles Malouines, des épidémies récurrentes ont entraîné une diminution notable des effectifs nicheurs d’albatros à sourcils noirs en 2024 et 2025. Ces événements de mortalité massive ont des conséquences écologiques profondes, notamment des déclins de population, des échecs reproductifs et des perturbations des interactions interspécifiques, susceptibles d’affecter durablement la stabilité des écosystèmes. Le débordement viral vers les mammifères renforce également les enjeux sanitaires à l’interface entre faune sauvage, animaux domestiques et santé humaine. La limitation des impacts de la HPAI repose sur une surveillance renforcée et coordonnée de la faune, une caractérisation génomique rapide des virus, un partage accru des données et l’intégration d’actions de conservation ciblées. Les espèces exotiques envahissantes constituent la deuxième menace la plus répandue, affectant près de 30 % des sites, tandis que les maladies de la faune et de la flore connaissent une progression inquiétante. Le risque lié aux agents pathogènes est désormais jugé élevé ou très élevé dans 9 % des sites (contre 2 % il y a cinq ans). Des maladies comme la grippe aviaire, la chytridiomycose des amphibiens ou encore des pathologies touchant les mangroves et les primates fragilisent des écosystèmes entiers et menacent des espèces clés.

Les espèces exotiques envahissantes constituent la deuxième menace la plus répandue, affectant près de 30 % des sites, tandis que les maladies de la faune et de la flore connaissent une progression inquiétante. Le risque lié aux agents pathogènes est désormais jugé élevé ou très élevé dans 9 % des sites (contre 2 % il y a cinq ans). Des maladies comme la grippe aviaire, la chytridiomycose des amphibiens ou encore des pathologies touchant les mangroves et les primates fragilisent des écosystèmes entiers et menacent des espèces clés.  Le rapport, fondé sur dix années d’évaluations, montre une dégradation globale des perspectives de conservation. Les sites reconnus pour leur exceptionnelle biodiversité sont les plus durement touchés. Les auteurs soulignent le caractère interconnecté des menaces, le changement climatique favorisant la propagation des espèces invasives et des agents pathogènes, parfois amplifiée par un tourisme non durable. Face à ce constat, l’UICN insiste sur le rôle déterminant d’une gestion efficace et durable. Or, seulement la moitié des sites bénéficient actuellement d’un niveau de protection satisfaisant, et 15 % souffrent d’un manque critique de financements. À l’inverse, des progrès notables ont été observés sur treize sites entre 2020 et 2025, notamment en Afrique, grâce à des investissements ciblés, à la lutte contre le braconnage et à l’implication des communautés locales. Les experts soulignent le rôle des peuples autochtones, dont les savoirs et la gestion traditionnelle ont démontré leur efficacité pour améliorer la résilience des sites. (

Le rapport, fondé sur dix années d’évaluations, montre une dégradation globale des perspectives de conservation. Les sites reconnus pour leur exceptionnelle biodiversité sont les plus durement touchés. Les auteurs soulignent le caractère interconnecté des menaces, le changement climatique favorisant la propagation des espèces invasives et des agents pathogènes, parfois amplifiée par un tourisme non durable. Face à ce constat, l’UICN insiste sur le rôle déterminant d’une gestion efficace et durable. Or, seulement la moitié des sites bénéficient actuellement d’un niveau de protection satisfaisant, et 15 % souffrent d’un manque critique de financements. À l’inverse, des progrès notables ont été observés sur treize sites entre 2020 et 2025, notamment en Afrique, grâce à des investissements ciblés, à la lutte contre le braconnage et à l’implication des communautés locales. Les experts soulignent le rôle des peuples autochtones, dont les savoirs et la gestion traditionnelle ont démontré leur efficacité pour améliorer la résilience des sites. ( La perte et la dégradation des habitats de reproduction constituent un facteur majeur. Le courlis cendré niche préférentiellement dans les prairies humides, landes ouvertes et zones alluviales, milieux largement affectés par le drainage, la conversion agricole et la fragmentation paysagère. La réduction de ces habitats entraîne une diminution des sites favorables à la nidification et une concentration accrue des couples sur des espaces résiduels, augmentant la vulnérabilité des nids. L’intensification des pratiques agricoles joue également un rôle central. Les dates de fauche précoces, l’usage de matériel agricole lourd et l’homogénéisation des prairies conduisent à la destruction directe des nids ou à l’exposition des œufs et des poussins. Par ailleurs, la modification de la structure végétale et des sols peut altérer la disponibilité des ressources trophiques indispensables à l’élevage des jeunes. La prédation constitue un autre facteur déterminant de l’échec reproducteur. Espèce nichant au sol, le courlis cendré est particulièrement exposé à des prédateurs généralistes (renards, corvidés), dont les populations peuvent être favorisées par les paysages anthropisés. Dans certaines régions, la majorité des nids suivis sont détruits avant l’éclosion. À ces pressions s’ajoutent le dérangement humain (activités de loisirs, circulation) et les effets du changement climatique, susceptibles de désynchroniser la période de reproduction avec les conditions hydriques et alimentaires optimales. Des épisodes climatiques extrêmes peuvent également affecter directement la viabilité des œufs. Enfin, l’analyse en cours de coquilles et d’œufs non éclos vise à explorer d’éventuels facteurs physiologiques ou toxicologiques, tels que des déficiences nutritionnelles ou une contamination environnementale, susceptibles d’altérer le développement embryonnaire. La convergence de ces facteurs explique en grande partie l’effondrement du succès reproducteur observé. Elle souligne l’urgence de mesures intégrées de conservation, associant restauration des habitats, adaptation des pratiques agricoles, limitation du dérangement et poursuite des recherches scientifiques ciblées.

La perte et la dégradation des habitats de reproduction constituent un facteur majeur. Le courlis cendré niche préférentiellement dans les prairies humides, landes ouvertes et zones alluviales, milieux largement affectés par le drainage, la conversion agricole et la fragmentation paysagère. La réduction de ces habitats entraîne une diminution des sites favorables à la nidification et une concentration accrue des couples sur des espaces résiduels, augmentant la vulnérabilité des nids. L’intensification des pratiques agricoles joue également un rôle central. Les dates de fauche précoces, l’usage de matériel agricole lourd et l’homogénéisation des prairies conduisent à la destruction directe des nids ou à l’exposition des œufs et des poussins. Par ailleurs, la modification de la structure végétale et des sols peut altérer la disponibilité des ressources trophiques indispensables à l’élevage des jeunes. La prédation constitue un autre facteur déterminant de l’échec reproducteur. Espèce nichant au sol, le courlis cendré est particulièrement exposé à des prédateurs généralistes (renards, corvidés), dont les populations peuvent être favorisées par les paysages anthropisés. Dans certaines régions, la majorité des nids suivis sont détruits avant l’éclosion. À ces pressions s’ajoutent le dérangement humain (activités de loisirs, circulation) et les effets du changement climatique, susceptibles de désynchroniser la période de reproduction avec les conditions hydriques et alimentaires optimales. Des épisodes climatiques extrêmes peuvent également affecter directement la viabilité des œufs. Enfin, l’analyse en cours de coquilles et d’œufs non éclos vise à explorer d’éventuels facteurs physiologiques ou toxicologiques, tels que des déficiences nutritionnelles ou une contamination environnementale, susceptibles d’altérer le développement embryonnaire. La convergence de ces facteurs explique en grande partie l’effondrement du succès reproducteur observé. Elle souligne l’urgence de mesures intégrées de conservation, associant restauration des habitats, adaptation des pratiques agricoles, limitation du dérangement et poursuite des recherches scientifiques ciblées. Leur lente dégradation explique leur accumulation dans les sols, l’eau et les organismes vivants, avec des conséquences sanitaires et environnementales majeures. L’étude évalue les coûts liés à l’impact des Pfas sur la santé humaine ainsi qu’aux opérations de dépollution des sols et des ressources en eau. Quatre scénarios ont été modélisés selon le niveau d’action de l’Union européenne. Le coût total varierait ainsi de 330 milliards à 1 700 milliards d’€ d’ici à 2050. Le scénario le plus onéreux inclut une dépollution massive des sols et le traitement des eaux usées afin de respecter des normes environnementales strictes pour une vingtaine de Pfas. À l’inverse, l’estimation la plus basse correspond à une interdiction totale de leur production et de leur utilisation, sans traitement supplémentaire de l’eau potable ni des eaux usées. Le rapport alerte également sur les conséquences sanitaires : près d’un Européen sur six, soit environ 76,5 millions de personnes, pourrait être contaminé et développer une maladie liée à l’exposition aux Pfas en l’absence de mesures correctives. Ces substances sont notamment associées à une augmentation du cholestérol, à des risques accrus de cancers, ainsi qu’à des effets sur la fertilité et le développement des fœtus. Face à ces enjeux, la Commission européenne envisage d’interdire les Pfas dans les produits de consommation courante, tout en prévoyant des dérogations pour certains secteurs stratégiques. Toutefois, une proposition législative ne devrait pas voir le jour avant fin 2026, Bruxelles attendant deux avis clés de l’Agence européenne des produits chimiques sur les risques sanitaires et l’impact socio-économique d’une interdiction.

Leur lente dégradation explique leur accumulation dans les sols, l’eau et les organismes vivants, avec des conséquences sanitaires et environnementales majeures. L’étude évalue les coûts liés à l’impact des Pfas sur la santé humaine ainsi qu’aux opérations de dépollution des sols et des ressources en eau. Quatre scénarios ont été modélisés selon le niveau d’action de l’Union européenne. Le coût total varierait ainsi de 330 milliards à 1 700 milliards d’€ d’ici à 2050. Le scénario le plus onéreux inclut une dépollution massive des sols et le traitement des eaux usées afin de respecter des normes environnementales strictes pour une vingtaine de Pfas. À l’inverse, l’estimation la plus basse correspond à une interdiction totale de leur production et de leur utilisation, sans traitement supplémentaire de l’eau potable ni des eaux usées. Le rapport alerte également sur les conséquences sanitaires : près d’un Européen sur six, soit environ 76,5 millions de personnes, pourrait être contaminé et développer une maladie liée à l’exposition aux Pfas en l’absence de mesures correctives. Ces substances sont notamment associées à une augmentation du cholestérol, à des risques accrus de cancers, ainsi qu’à des effets sur la fertilité et le développement des fœtus. Face à ces enjeux, la Commission européenne envisage d’interdire les Pfas dans les produits de consommation courante, tout en prévoyant des dérogations pour certains secteurs stratégiques. Toutefois, une proposition législative ne devrait pas voir le jour avant fin 2026, Bruxelles attendant deux avis clés de l’Agence européenne des produits chimiques sur les risques sanitaires et l’impact socio-économique d’une interdiction. Au cœur du projet se trouve un mécanisme encore peu intégré aux modèles actuels : la thigmomorphogénèse, c’est-à-dire la capacité des arbres à modifier activement leur croissance en réponse aux sollicitations mécaniques. Contrairement à l’idée d’une croissance purement passive, les arbres perçoivent les oscillations induites par le vent et y répondent en adaptant leur architecture. « La croissance doit être envisagée comme un processus d’acclimatation », souligne Jana Dlouhá, responsable scientifique du projet. Sous l’effet répété des rafales, les cellules du tronc, des branches et des racines subissent de micro-déformations comparables à celles de muscles en mouvement. Ces signaux mécaniques déclenchent des ajustements : renforcement de la base et des racines, limitation de la croissance en hauteur, modification des propriétés du bois. L’arbre cherche ainsi un compromis entre l’accès à la lumière et la sécurité mécanique. Cet enjeu est crucial pour la gestion forestière. Le vent représente déjà plus de 40 % des pertes de biomasse forestière en Europe, et ce chiffre pourrait augmenter avec le changement climatique. Pourtant, la vulnérabilité mécanique des peuplements est encore évaluée à l’aide de modèles empiriques, notamment après des interventions sylvicoles comme les éclaircies. Or les ouvertures de canopée, liées aux coupes ou aux mortalités d’arbres, ont augmenté de 24 à 30 % depuis le début du 21e siècle, exposant temporairement les arbres restants à un risque accru. Wind-Sweep vise précisément à mieux comprendre et anticiper cette phase critique. En montrant que le vent n’est pas seulement un aléa destructeur mais aussi un architecte de la forme et de la résistance des arbres, Wind-Sweep ouvre la voie à une gestion forestière plus fine, capable d’intégrer les forces naturelles plutôt que de les subir.

Au cœur du projet se trouve un mécanisme encore peu intégré aux modèles actuels : la thigmomorphogénèse, c’est-à-dire la capacité des arbres à modifier activement leur croissance en réponse aux sollicitations mécaniques. Contrairement à l’idée d’une croissance purement passive, les arbres perçoivent les oscillations induites par le vent et y répondent en adaptant leur architecture. « La croissance doit être envisagée comme un processus d’acclimatation », souligne Jana Dlouhá, responsable scientifique du projet. Sous l’effet répété des rafales, les cellules du tronc, des branches et des racines subissent de micro-déformations comparables à celles de muscles en mouvement. Ces signaux mécaniques déclenchent des ajustements : renforcement de la base et des racines, limitation de la croissance en hauteur, modification des propriétés du bois. L’arbre cherche ainsi un compromis entre l’accès à la lumière et la sécurité mécanique. Cet enjeu est crucial pour la gestion forestière. Le vent représente déjà plus de 40 % des pertes de biomasse forestière en Europe, et ce chiffre pourrait augmenter avec le changement climatique. Pourtant, la vulnérabilité mécanique des peuplements est encore évaluée à l’aide de modèles empiriques, notamment après des interventions sylvicoles comme les éclaircies. Or les ouvertures de canopée, liées aux coupes ou aux mortalités d’arbres, ont augmenté de 24 à 30 % depuis le début du 21e siècle, exposant temporairement les arbres restants à un risque accru. Wind-Sweep vise précisément à mieux comprendre et anticiper cette phase critique. En montrant que le vent n’est pas seulement un aléa destructeur mais aussi un architecte de la forme et de la résistance des arbres, Wind-Sweep ouvre la voie à une gestion forestière plus fine, capable d’intégrer les forces naturelles plutôt que de les subir.