Dans un contexte de recrudescence des actes de cybercriminalité visant les services publics, l’OFB a également été confronté à une cyberattaque affectant l’application nationale de gestion du Permis de chasser. Cet acte malveillant a entraîné un accès non autorisé à certaines données personnelles concernant des candidats, demandeurs et titulaires du permis de chasser. Dès l’identification de l’incident, l’OFB a engagé des actions immédiates afin d’en contenir les effets, d’en analyser l’ampleur et de sécuriser ses systèmes d’information.  Selon les éléments actuellement disponibles, les données susceptibles d’avoir été concernées incluent notamment : le nom, le nom de naissance, les prénoms, la date et la ville de naissance, l’adresse postale, les numéros de téléphone fixe et portable, la nationalité, l’adresse électronique, le numéro de permis de chasser, ainsi que des informations liées aux démarches administratives et à l’examen du permis (convocations, dates, présence, résultats, inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes). L’OFB précise qu’aucune donnée bancaire, de santé ou relative à la détention d’armes n’a été compromise dans le cadre de cet incident. Dès la découverte de la cyberattaque, plusieurs mesures ont été mises en œuvre :

Selon les éléments actuellement disponibles, les données susceptibles d’avoir été concernées incluent notamment : le nom, le nom de naissance, les prénoms, la date et la ville de naissance, l’adresse postale, les numéros de téléphone fixe et portable, la nationalité, l’adresse électronique, le numéro de permis de chasser, ainsi que des informations liées aux démarches administratives et à l’examen du permis (convocations, dates, présence, résultats, inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes). L’OFB précise qu’aucune donnée bancaire, de santé ou relative à la détention d’armes n’a été compromise dans le cadre de cet incident. Dès la découverte de la cyberattaque, plusieurs mesures ont été mises en œuvre :

- l’arrêt immédiat de l’incident et le renforcement des dispositifs de sécurité informatique ;

- la fermeture temporaire de l’application au grand public pour les inscriptions au permis de chasser, jusqu’à la réunion de conditions de sécurité satisfaisantes ;

- le dépôt de plainte auprès de l’unité nationale cyber de la Gendarmerie nationale ;

- l’information des personnes concernées ;

- la notification de l’incident auprès de la CNIL et de l’ANSSI, conformément aux obligations réglementaires.

Par mesure de précaution, l’OFB recommande à l’ensemble des usagers concernés de faire preuve d’une vigilance accrue face à toute sollicitation suspecte (courriels, appels téléphoniques, SMS ou visites à domicile) et de ne jamais communiquer d’informations personnelles si l’origine de la demande n’est pas clairement identifiée. Pour toute information complémentaire, le délégué à la protection des données de l’OFB peut être contacté à l’adresse suivante : dpd@ofb.gouv.fr.

L’OFB regrette sincèrement cet incident et réaffirme sa mobilisation totale pour en limiter les conséquences et renforcer durablement la sécurité de ses systèmes.

Après avoir été médicalisé sur place, le chasseur a été hélitreuillé, puis évacué par les airs vers un centre hospitalier lyonnais. Au total, une quinzaine de secouristes ont été mobilisés pour cette opération d’envergure. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Après avoir été médicalisé sur place, le chasseur a été hélitreuillé, puis évacué par les airs vers un centre hospitalier lyonnais. Au total, une quinzaine de secouristes ont été mobilisés pour cette opération d’envergure. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances exactes de l’accident. À quatre reprises, un prédateur s’en est pris au troupeau, provoquant la mort d’environ quarante brebis. Les premières constatations effectuées sur place laissent envisager la piste du loup, sans que cette hypothèse ne soit, à ce stade, formellement confirmée. Les investigations se poursuivent sous l’autorité des services de l’État. Face à l’ampleur des pertes, la famille d’éleveurs est sous le choc et le patron exprime une vive colère. Il dénonce ce qu’il qualifie de « silence et d’hypocrisie » de la Sous-préfecture de Limoux, estimant manquer d’informations claires et de réponses concrètes. Alors que l’attente des conclusions officielles se prolonge, cette série d’attaques ravive les inquiétudes du monde agricole local et relance le débat sur la protection des troupeaux et l’accompagnement des éleveurs confrontés à la prédation.

À quatre reprises, un prédateur s’en est pris au troupeau, provoquant la mort d’environ quarante brebis. Les premières constatations effectuées sur place laissent envisager la piste du loup, sans que cette hypothèse ne soit, à ce stade, formellement confirmée. Les investigations se poursuivent sous l’autorité des services de l’État. Face à l’ampleur des pertes, la famille d’éleveurs est sous le choc et le patron exprime une vive colère. Il dénonce ce qu’il qualifie de « silence et d’hypocrisie » de la Sous-préfecture de Limoux, estimant manquer d’informations claires et de réponses concrètes. Alors que l’attente des conclusions officielles se prolonge, cette série d’attaques ravive les inquiétudes du monde agricole local et relance le débat sur la protection des troupeaux et l’accompagnement des éleveurs confrontés à la prédation. Leur déclin, observé de manière continue depuis les années 1960, est aujourd’hui largement documenté par les suivis cynégétiques, les programmes STOC et les travaux de l’ex ONCFS, puis de l’OFB. Contrairement à une idée encore répandue, ce recul n’est pas principalement imputable à la pression de chasse, mais à une combinaison de facteurs structurels :

Leur déclin, observé de manière continue depuis les années 1960, est aujourd’hui largement documenté par les suivis cynégétiques, les programmes STOC et les travaux de l’ex ONCFS, puis de l’OFB. Contrairement à une idée encore répandue, ce recul n’est pas principalement imputable à la pression de chasse, mais à une combinaison de facteurs structurels :  simplification des paysages agricoles, disparition des infrastructures écologiques (haies, bandes enherbées, jachères), augmentation de la mortalité juvénile liée aux pratiques culturales, protection de certains prédateurs et dérèglement climatique affectant la reproduction. La dynamique de ces espèces repose sur un équilibre fin entre reproduction, survie et qualité de l’habitat. Les études montrent que, sans restauration fonctionnelle des milieux, aucune politique de restriction des prélèvements ne permet un redressement durable des populations. À l’inverse, les territoires ayant engagé des programmes intégrés (aménagements paysagers, régulation raisonnée des prédateurs opportunistes, limitation volontaire du tir) observent des recolonisations progressives mais mesurables. Ces résultats confirment que le petit gibier sédentaire ne peut être géré comme une simple ressource cynégétique, mais comme un compartiment à part entière de la biodiversité ordinaire...

simplification des paysages agricoles, disparition des infrastructures écologiques (haies, bandes enherbées, jachères), augmentation de la mortalité juvénile liée aux pratiques culturales, protection de certains prédateurs et dérèglement climatique affectant la reproduction. La dynamique de ces espèces repose sur un équilibre fin entre reproduction, survie et qualité de l’habitat. Les études montrent que, sans restauration fonctionnelle des milieux, aucune politique de restriction des prélèvements ne permet un redressement durable des populations. À l’inverse, les territoires ayant engagé des programmes intégrés (aménagements paysagers, régulation raisonnée des prédateurs opportunistes, limitation volontaire du tir) observent des recolonisations progressives mais mesurables. Ces résultats confirment que le petit gibier sédentaire ne peut être géré comme une simple ressource cynégétique, mais comme un compartiment à part entière de la biodiversité ordinaire... En cinquante ans, les prélèvements de sangliers ont été multipliés par 24, aboutissant à une situation paradoxale : davantage de venaison disponible, mais moins d’acteurs pour la consommer ou la valoriser. Pour la FNC, la venaison se situe à la croisée de plusieurs enjeux majeurs : gestion durable de la faune sauvage, lutte contre le gaspillage alimentaire et structuration d’une filière économique française. Afin d’y répondre, elle s’est engagée dans une démarche de valorisation, notamment à travers le lancement, en octobre 2025, de la marque label « Gibiers de France », destinée à garantir l’origine, la qualité et la traçabilité de cette viande. Toutefois, malgré cette mobilisation, la filière reste largement désorganisée. Aujourd’hui, 55 % de la venaison circule dans des « circuits gris », non identifiés, tandis que l’autoconsommation représente 32,5 %, les circuits courts 9 % et les circuits longs seulement 3,5 %. Ce constat a conduit la FNC à alerter les parlementaires sur les blocages structurels et réglementaires qui freinent l’essor d’une véritable filière légale et accessible...

En cinquante ans, les prélèvements de sangliers ont été multipliés par 24, aboutissant à une situation paradoxale : davantage de venaison disponible, mais moins d’acteurs pour la consommer ou la valoriser. Pour la FNC, la venaison se situe à la croisée de plusieurs enjeux majeurs : gestion durable de la faune sauvage, lutte contre le gaspillage alimentaire et structuration d’une filière économique française. Afin d’y répondre, elle s’est engagée dans une démarche de valorisation, notamment à travers le lancement, en octobre 2025, de la marque label « Gibiers de France », destinée à garantir l’origine, la qualité et la traçabilité de cette viande. Toutefois, malgré cette mobilisation, la filière reste largement désorganisée. Aujourd’hui, 55 % de la venaison circule dans des « circuits gris », non identifiés, tandis que l’autoconsommation représente 32,5 %, les circuits courts 9 % et les circuits longs seulement 3,5 %. Ce constat a conduit la FNC à alerter les parlementaires sur les blocages structurels et réglementaires qui freinent l’essor d’une véritable filière légale et accessible... Il porte sur l’exigence absolue de neutralité qui devrait s’imposer à un établissement public doté de 1 700 inspecteurs de terrain, exerçant des missions de police administrative et judiciaire. Dans un contexte déjà explosif, marqué par la crise agricole de 2024, les attaques contre des agents de l’OFB, les dégradations de locaux et même une tentative d’homicide par sabotage de véhicule, le symbole compte autant que les compétences. Nommer une figure issue de l’écologie militante à un poste stratégique de l’OFB, sans concertation préalable avec les acteurs de terrain, relève au mieux de l’aveuglement, au pire de la provocation. Que des syndicats agricoles, à commencer par la Coordination rurale, y voient un message politique hostile n’a rien de surprenant. Quand la défiance est déjà installée, on n’apaise pas en soufflant sur les braises. La réaction du gouvernement, via la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, illustre le malaise : on affirme que la procédure est régulière, tout en déclenchant une enquête exceptionnelle confiée à trois inspections générales. Autrement dit, on nomme d’abord, on vérifie ensuite. Ce n’est pas ainsi que l’on restaure l’autorité et la crédibilité de l’État. Le problème dépasse le cas Anne Le Strat. Il concerne la gouvernance de l’OFB, devenu malgré lui un paratonnerre des colères rurales. À force de nier le ressenti des agriculteurs, des chasseurs et des élus locaux, l’administration centrale entretient une fracture qui s’élargit. L’OFB ne peut pas être à la fois un outil de protection de la biodiversité et un symbole de défiance institutionnelle. La biodiversité ne se défendra pas contre les territoires, mais avec eux. Tant que l’État confondra signal politique et décision administrative, il affaiblira ses propres agents et fragilisera une mission pourtant essentielle. La neutralité n’est pas une option : c’est la condition de la paix civile environnementale...

Il porte sur l’exigence absolue de neutralité qui devrait s’imposer à un établissement public doté de 1 700 inspecteurs de terrain, exerçant des missions de police administrative et judiciaire. Dans un contexte déjà explosif, marqué par la crise agricole de 2024, les attaques contre des agents de l’OFB, les dégradations de locaux et même une tentative d’homicide par sabotage de véhicule, le symbole compte autant que les compétences. Nommer une figure issue de l’écologie militante à un poste stratégique de l’OFB, sans concertation préalable avec les acteurs de terrain, relève au mieux de l’aveuglement, au pire de la provocation. Que des syndicats agricoles, à commencer par la Coordination rurale, y voient un message politique hostile n’a rien de surprenant. Quand la défiance est déjà installée, on n’apaise pas en soufflant sur les braises. La réaction du gouvernement, via la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, illustre le malaise : on affirme que la procédure est régulière, tout en déclenchant une enquête exceptionnelle confiée à trois inspections générales. Autrement dit, on nomme d’abord, on vérifie ensuite. Ce n’est pas ainsi que l’on restaure l’autorité et la crédibilité de l’État. Le problème dépasse le cas Anne Le Strat. Il concerne la gouvernance de l’OFB, devenu malgré lui un paratonnerre des colères rurales. À force de nier le ressenti des agriculteurs, des chasseurs et des élus locaux, l’administration centrale entretient une fracture qui s’élargit. L’OFB ne peut pas être à la fois un outil de protection de la biodiversité et un symbole de défiance institutionnelle. La biodiversité ne se défendra pas contre les territoires, mais avec eux. Tant que l’État confondra signal politique et décision administrative, il affaiblira ses propres agents et fragilisera une mission pourtant essentielle. La neutralité n’est pas une option : c’est la condition de la paix civile environnementale... Pendant deux jours, près de 40 auteurs, artistes, scientifiques et comédiens investiront les salles du musée pour proposer un programme foisonnant mêlant lectures publiques, grands entretiens, débats, rencontres dessinées, visites guidées et ateliers pour la jeunesse. Romans, essais, poésie et bande dessinée dialoguent autour d’une même ambition : renouveler notre regard sur la nature. Le samedi, l’écrivaine Bérengère Cournut animera à 11h un atelier d’écriture ouvert à tous, avant qu’un grand entretien avec l’anthropologue Philippe Descola ne se tienne à 11h30 dans l’auditorium. À 14h, le philosophe Alain Badiou proposera une réflexion sur les usages contemporains du mot « nature ». L’après-midi se poursuivra avec une rencontre dessinée entre la navigatrice Isabelle Autissier et la dessinatrice Zelba, qui illustrera en direct le récit de voyage. Le dimanche, la programmation accorde une large place aux enfants. Dès 11h, l’autrice et illustratrice Anne Crausaz animera un atelier créatif autour du livre et de la nature. À 11h30, l’écrivain et essayiste Gaspard Koenig participera à un grand entretien, suivi à 14h d’une rencontre avec les auteurs de bande dessinée François Schuiten et Nylso. Tout au long du week-end, les comédiens de la compagnie « Le Croissant bleu » proposeront des lectures itinérantes au cœur des collections. Le festival se conclura le dimanche à 17h30 avec le spectacle « Le Sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant », présenté par la compagnie « Demain il fera jour ». Un week-end gratuit, engagé et inspirant, pour célébrer ensemble les mots, la création et le vivant au cœur de Paris.

Pendant deux jours, près de 40 auteurs, artistes, scientifiques et comédiens investiront les salles du musée pour proposer un programme foisonnant mêlant lectures publiques, grands entretiens, débats, rencontres dessinées, visites guidées et ateliers pour la jeunesse. Romans, essais, poésie et bande dessinée dialoguent autour d’une même ambition : renouveler notre regard sur la nature. Le samedi, l’écrivaine Bérengère Cournut animera à 11h un atelier d’écriture ouvert à tous, avant qu’un grand entretien avec l’anthropologue Philippe Descola ne se tienne à 11h30 dans l’auditorium. À 14h, le philosophe Alain Badiou proposera une réflexion sur les usages contemporains du mot « nature ». L’après-midi se poursuivra avec une rencontre dessinée entre la navigatrice Isabelle Autissier et la dessinatrice Zelba, qui illustrera en direct le récit de voyage. Le dimanche, la programmation accorde une large place aux enfants. Dès 11h, l’autrice et illustratrice Anne Crausaz animera un atelier créatif autour du livre et de la nature. À 11h30, l’écrivain et essayiste Gaspard Koenig participera à un grand entretien, suivi à 14h d’une rencontre avec les auteurs de bande dessinée François Schuiten et Nylso. Tout au long du week-end, les comédiens de la compagnie « Le Croissant bleu » proposeront des lectures itinérantes au cœur des collections. Le festival se conclura le dimanche à 17h30 avec le spectacle « Le Sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant », présenté par la compagnie « Demain il fera jour ». Un week-end gratuit, engagé et inspirant, pour célébrer ensemble les mots, la création et le vivant au cœur de Paris. L’OMAA s’appuie sur des guichets téléphoniques régionaux, accessibles aux apiculteurs professionnels comme amateurs, leur permettant de signaler rapidement tout événement anormal : mortalités massives, affaiblissements inhabituels des colonies, troubles du couvain ou baisses brutales de production. Plusieurs centaines de signalements ont ainsi été enregistrés, traduisant à la fois une forte mobilisation de la filière et la persistance de difficultés sanitaires majeures.

L’OMAA s’appuie sur des guichets téléphoniques régionaux, accessibles aux apiculteurs professionnels comme amateurs, leur permettant de signaler rapidement tout événement anormal : mortalités massives, affaiblissements inhabituels des colonies, troubles du couvain ou baisses brutales de production. Plusieurs centaines de signalements ont ainsi été enregistrés, traduisant à la fois une forte mobilisation de la filière et la persistance de difficultés sanitaires majeures.  Marais, lagunes, estuaires, tourbières, mangroves ou plaines inondables jouent un rôle écologique fondamental. Véritables réservoirs de biodiversité, les zones humides accueillent une faune et une flore exceptionnellement riches. Elles contribuent également à la purification de l’eau, à la recharge des nappes phréatiques et à la prévention des inondations, tout en stockant de grandes quantités de carbone, participant ainsi activement à la lutte contre le changement climatique. Pour les oiseaux migrateurs, les zones humides sont absolument indispensables.

Marais, lagunes, estuaires, tourbières, mangroves ou plaines inondables jouent un rôle écologique fondamental. Véritables réservoirs de biodiversité, les zones humides accueillent une faune et une flore exceptionnellement riches. Elles contribuent également à la purification de l’eau, à la recharge des nappes phréatiques et à la prévention des inondations, tout en stockant de grandes quantités de carbone, participant ainsi activement à la lutte contre le changement climatique. Pour les oiseaux migrateurs, les zones humides sont absolument indispensables.  Chaque année, des millions d’oiseaux parcourent des milliers de kilomètres entre leurs sites de reproduction et leurs zones d’hivernage. Le long de ces routes migratoires, appelées voies de migration, les zones humides constituent des haltes essentielles où les oiseaux peuvent se reposer, se nourrir et reprendre des forces. Sans ces espaces, de nombreuses espèces ne pourraient tout simplement pas accomplir leur migration. Certaines zones humides servent également de sites de reproduction ou d’hivernage pour des espèces emblématiques telles que les grues, les cigognes, les canards, les limicoles ou les flamants roses. La disparition ou la dégradation de ces milieux entraîne un déclin rapide des populations d’oiseaux, déjà fortement affectées par les pressions humaines, la pollution et le dérèglement climatique. Malgré leur importance, plus de la moitié des zones humides mondiales ont disparu au cours du siècle dernier. Urbanisation, drainage, agriculture intensive et artificialisation des sols continuent de menacer ces écosystèmes précieux. La Journée mondiale des zones humides est donc un appel à l’action collective : mieux connaître, protéger et restaurer ces milieux, c’est préserver la biodiversité, soutenir les oiseaux migrateurs et garantir des services écologiques essentiels pour les générations futures.

Chaque année, des millions d’oiseaux parcourent des milliers de kilomètres entre leurs sites de reproduction et leurs zones d’hivernage. Le long de ces routes migratoires, appelées voies de migration, les zones humides constituent des haltes essentielles où les oiseaux peuvent se reposer, se nourrir et reprendre des forces. Sans ces espaces, de nombreuses espèces ne pourraient tout simplement pas accomplir leur migration. Certaines zones humides servent également de sites de reproduction ou d’hivernage pour des espèces emblématiques telles que les grues, les cigognes, les canards, les limicoles ou les flamants roses. La disparition ou la dégradation de ces milieux entraîne un déclin rapide des populations d’oiseaux, déjà fortement affectées par les pressions humaines, la pollution et le dérèglement climatique. Malgré leur importance, plus de la moitié des zones humides mondiales ont disparu au cours du siècle dernier. Urbanisation, drainage, agriculture intensive et artificialisation des sols continuent de menacer ces écosystèmes précieux. La Journée mondiale des zones humides est donc un appel à l’action collective : mieux connaître, protéger et restaurer ces milieux, c’est préserver la biodiversité, soutenir les oiseaux migrateurs et garantir des services écologiques essentiels pour les générations futures. Pour le loup : le gouvernement envisage d’augmenter de 10 % le nombre de loups pouvant être abattus chaque année et de simplifier les conditions de tir. Bien évidemment, les pro-loups alertent sur les risques d’un prélèvement accru qui pourrait menacer l’espèce, sans garantie d’efficacité durable contre la prédation. Pour plusieurs experts, multiplier les tirs sans stratégie globale pourrait fragiliser la conservation du loup sans résoudre les difficultés des éleveurs. Pour les pesticides : parmi les moyens de production agricoles, la question des pesticides refait surface, notamment celle de l’acétamipride. Cet insecticide néonicotinoïde, interdit en France mais autorisé au niveau européen, pourrait être réintroduit sous forme de dérogations ciblées.

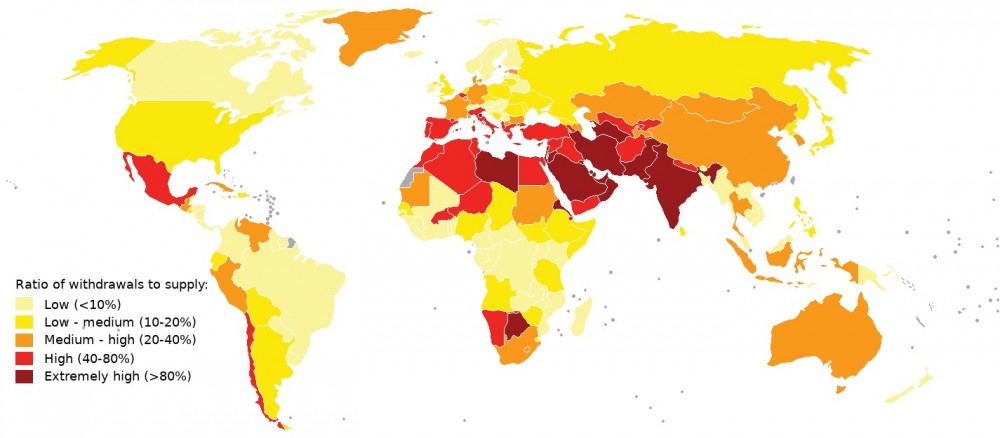

Pour le loup : le gouvernement envisage d’augmenter de 10 % le nombre de loups pouvant être abattus chaque année et de simplifier les conditions de tir. Bien évidemment, les pro-loups alertent sur les risques d’un prélèvement accru qui pourrait menacer l’espèce, sans garantie d’efficacité durable contre la prédation. Pour plusieurs experts, multiplier les tirs sans stratégie globale pourrait fragiliser la conservation du loup sans résoudre les difficultés des éleveurs. Pour les pesticides : parmi les moyens de production agricoles, la question des pesticides refait surface, notamment celle de l’acétamipride. Cet insecticide néonicotinoïde, interdit en France mais autorisé au niveau européen, pourrait être réintroduit sous forme de dérogations ciblées.  Les associations de santé et d’environnement dénoncent une molécule aux effets avérés sur le développement neurologique, la qualité de l’eau et les pollinisateurs. Après la censure constitutionnelle de tentatives précédentes, un retour limité et temporaire est envisagé, mais il cristallise une vive opposition. Pour l’irrigation : le Premier ministre souhaite également libérer les projets d’irrigation, en suspendant temporairement les règles encadrant les volumes prélevables. Cette orientation relance le débat sur les retenues d’eau et les bassines, dans un contexte de raréfaction de la ressource. Experts et climatologues rappellent que les besoins augmentent alors que la disponibilité réelle de l’eau diminue, posant la question de la soutenabilité de ces choix. Enfin, pour les nitrates : le gouvernement ouvre la porte à des dérogations à la directive européenne sur les nitrates. Si l’exécutif promet plus de lisibilité réglementaire, les associations dénoncent un risque accru pour la santé publique, la qualité de l’eau potable et la lutte contre les marées vertes. Pour elles, ces concessions fragilisent des décennies d’efforts environnementaux.

Les associations de santé et d’environnement dénoncent une molécule aux effets avérés sur le développement neurologique, la qualité de l’eau et les pollinisateurs. Après la censure constitutionnelle de tentatives précédentes, un retour limité et temporaire est envisagé, mais il cristallise une vive opposition. Pour l’irrigation : le Premier ministre souhaite également libérer les projets d’irrigation, en suspendant temporairement les règles encadrant les volumes prélevables. Cette orientation relance le débat sur les retenues d’eau et les bassines, dans un contexte de raréfaction de la ressource. Experts et climatologues rappellent que les besoins augmentent alors que la disponibilité réelle de l’eau diminue, posant la question de la soutenabilité de ces choix. Enfin, pour les nitrates : le gouvernement ouvre la porte à des dérogations à la directive européenne sur les nitrates. Si l’exécutif promet plus de lisibilité réglementaire, les associations dénoncent un risque accru pour la santé publique, la qualité de l’eau potable et la lutte contre les marées vertes. Pour elles, ces concessions fragilisent des décennies d’efforts environnementaux. Les experts participent ainsi à l’élaboration d’avis et de rapports de référence, qui servent de base aux décisions publiques et à l’information de l’ensemble des acteurs de la société. Leur mission consiste notamment à participer à des réunions régulières, relire de manière critique des documents scientifiques, rédiger certaines parties de rapports collectifs et, le cas échéant, contribuer à la formulation de recommandations construites de façon collégiale. Dans le cadre de cet appel, l’Anses renouvelle six comités d’experts spécialisés et quatre groupes de travail associés. Les experts sont nommés intuitu personae pour une durée de quatre ans. Les compétences recherchées sont nombreuses et variées : toxicologie, microbiologie, chimie, nutrition, agronomie, phytopathologie, entomologie, botanique, épidémiologie, hydrologie, modélisation climatique ou encore sciences humaines et sociales. Les travaux menés au sein de ces collectifs ont un impact concret. Ils contribuent à définir des repères alimentaires pour les populations, à prévenir les toxi-infections alimentaires, à évaluer les risques liés aux contaminants ou aux compléments alimentaires, mais aussi à lutter contre les maladies animales, les zoonoses, les épizooties et les menaces pesant sur les cultures et la biodiversité. Devenir expert pour l’Anses, c’est enrichir sa démarche scientifique grâce à des échanges interdisciplinaires, participer à la gestion de crises sanitaires et environnementales, et agir directement en faveur de la santé des humains, des animaux, des végétaux et des écosystèmes.

Les experts participent ainsi à l’élaboration d’avis et de rapports de référence, qui servent de base aux décisions publiques et à l’information de l’ensemble des acteurs de la société. Leur mission consiste notamment à participer à des réunions régulières, relire de manière critique des documents scientifiques, rédiger certaines parties de rapports collectifs et, le cas échéant, contribuer à la formulation de recommandations construites de façon collégiale. Dans le cadre de cet appel, l’Anses renouvelle six comités d’experts spécialisés et quatre groupes de travail associés. Les experts sont nommés intuitu personae pour une durée de quatre ans. Les compétences recherchées sont nombreuses et variées : toxicologie, microbiologie, chimie, nutrition, agronomie, phytopathologie, entomologie, botanique, épidémiologie, hydrologie, modélisation climatique ou encore sciences humaines et sociales. Les travaux menés au sein de ces collectifs ont un impact concret. Ils contribuent à définir des repères alimentaires pour les populations, à prévenir les toxi-infections alimentaires, à évaluer les risques liés aux contaminants ou aux compléments alimentaires, mais aussi à lutter contre les maladies animales, les zoonoses, les épizooties et les menaces pesant sur les cultures et la biodiversité. Devenir expert pour l’Anses, c’est enrichir sa démarche scientifique grâce à des échanges interdisciplinaires, participer à la gestion de crises sanitaires et environnementales, et agir directement en faveur de la santé des humains, des animaux, des végétaux et des écosystèmes. Selon les auteurs, environ 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau potable gérée de manière sûre, tandis que 3,5 milliards sont privées de services d’assainissement adéquats. Par ailleurs, près de 4 milliards d’individus subissent une pénurie d’eau sévère pendant au moins un mois par an, une situation aggravée par la croissance démographique, l’urbanisation rapide et le changement climatique. Le rapport souligne également la dégradation accélérée des ressources naturelles. Environ 70 % des principales nappes phréatiques mondiales présentent une tendance à la baisse, conséquence d’un pompage excessif, notamment pour l’agriculture irriguée.

Selon les auteurs, environ 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau potable gérée de manière sûre, tandis que 3,5 milliards sont privées de services d’assainissement adéquats. Par ailleurs, près de 4 milliards d’individus subissent une pénurie d’eau sévère pendant au moins un mois par an, une situation aggravée par la croissance démographique, l’urbanisation rapide et le changement climatique. Le rapport souligne également la dégradation accélérée des ressources naturelles. Environ 70 % des principales nappes phréatiques mondiales présentent une tendance à la baisse, conséquence d’un pompage excessif, notamment pour l’agriculture irriguée.  Les écosystèmes aquatiques sont fortement touchés : près de 410 millions d’hectares de zones humides ont disparu au cours des dernières décennies, alors qu’elles jouent un rôle clé dans la régulation de l’eau, la biodiversité et la protection contre les inondations. Dans les régions de montagne et polaires, la situation est tout aussi critique : plus de 30 % de la masse glaciaire mondiale aurait disparu depuis 1970, compromettant l’approvisionnement futur de millions de personnes dépendantes des eaux de fonte. Au-delà du constat, le rapport insiste sur l’urgence d’un changement de paradigme. Il appelle à une action coordonnée impliquant États, collectivités, secteur privé et société civile, afin de mieux gérer la demande, protéger les écosystèmes, investir dans les infrastructures d’eau et d’assainissement, et renforcer la gouvernance. « Le moment où ce rapport est publié est crucial », soulignent ses auteurs, y voyant une opportunité unique de renforcer la responsabilité collective et de faire de l’eau une priorité mondiale, au même titre que l’énergie ou le climat. Sans inflexion rapide, préviennent-ils, la « faillite hydrique » pourrait devenir irréversible dans de nombreuses régions du monde.

Les écosystèmes aquatiques sont fortement touchés : près de 410 millions d’hectares de zones humides ont disparu au cours des dernières décennies, alors qu’elles jouent un rôle clé dans la régulation de l’eau, la biodiversité et la protection contre les inondations. Dans les régions de montagne et polaires, la situation est tout aussi critique : plus de 30 % de la masse glaciaire mondiale aurait disparu depuis 1970, compromettant l’approvisionnement futur de millions de personnes dépendantes des eaux de fonte. Au-delà du constat, le rapport insiste sur l’urgence d’un changement de paradigme. Il appelle à une action coordonnée impliquant États, collectivités, secteur privé et société civile, afin de mieux gérer la demande, protéger les écosystèmes, investir dans les infrastructures d’eau et d’assainissement, et renforcer la gouvernance. « Le moment où ce rapport est publié est crucial », soulignent ses auteurs, y voyant une opportunité unique de renforcer la responsabilité collective et de faire de l’eau une priorité mondiale, au même titre que l’énergie ou le climat. Sans inflexion rapide, préviennent-ils, la « faillite hydrique » pourrait devenir irréversible dans de nombreuses régions du monde.