Un traitement antipaludique administré en une seule prise pourrait bientôt transformer la lutte contre le paludisme. Cette avancée scientifique majeure est portée par des chercheurs gabonais du Centre de recherche médicale de Lambaréné (CERMEL), institution de référence internationale dans l’étude des maladies infectieuses. Leur innovation repose sur une combinaison inédite de médicaments déjà existants, associant une artémisinine à trois autres molécules antipaludiques, réunies dans un protocole à dose unique.  Entre mai 2024 et octobre 2025, l’équipe dirigée par le Dr Ghyslain Mombo-Ngoma a conduit un essai clinique auprès de plus de 1 000 patients atteints de paludisme non compliqué, dont près de la moitié étaient des enfants de moins de dix ans, population particulièrement vulnérable. Les résultats se révèlent très encourageants : 93 % des patients traités avec la dose unique ne présentaient plus de parasites dans le sang 28 jours après l’administration, contre 90 % pour ceux ayant suivi le traitement standard sur trois jours, actuellement recommandé.

Entre mai 2024 et octobre 2025, l’équipe dirigée par le Dr Ghyslain Mombo-Ngoma a conduit un essai clinique auprès de plus de 1 000 patients atteints de paludisme non compliqué, dont près de la moitié étaient des enfants de moins de dix ans, population particulièrement vulnérable. Les résultats se révèlent très encourageants : 93 % des patients traités avec la dose unique ne présentaient plus de parasites dans le sang 28 jours après l’administration, contre 90 % pour ceux ayant suivi le traitement standard sur trois jours, actuellement recommandé.  Au-delà de l’efficacité clinique, l’enjeu principal réside dans l’observance thérapeutique. « Un tiers des patients ne vont pas au bout des traitements actuels, souvent en raison de leur durée ou de contraintes logistiques », explique le Dr Mombo-Ngoma. Une prise unique permettrait de limiter les abandons, réduire le risque de résistances médicamenteuses et améliorer significativement la prise en charge, notamment dans les zones rurales ou à accès limité aux structures de santé. Cette innovation intervient dans un contexte préoccupant. Au Gabon, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique. Selon les données nationales les plus récentes, plus de 154 000 cas ont été enregistrés en 2024, avec une incidence de 62 cas pour 1 000 habitants. La morbidité et la mortalité liées à la maladie sont en hausse dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, malgré les efforts de prévention et de traitement. Avant une mise sur le marché, le traitement devra encore franchir plusieurs étapes réglementaires, notamment des essais cliniques complémentaires et une évaluation par les autorités sanitaires internationales.

Au-delà de l’efficacité clinique, l’enjeu principal réside dans l’observance thérapeutique. « Un tiers des patients ne vont pas au bout des traitements actuels, souvent en raison de leur durée ou de contraintes logistiques », explique le Dr Mombo-Ngoma. Une prise unique permettrait de limiter les abandons, réduire le risque de résistances médicamenteuses et améliorer significativement la prise en charge, notamment dans les zones rurales ou à accès limité aux structures de santé. Cette innovation intervient dans un contexte préoccupant. Au Gabon, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique. Selon les données nationales les plus récentes, plus de 154 000 cas ont été enregistrés en 2024, avec une incidence de 62 cas pour 1 000 habitants. La morbidité et la mortalité liées à la maladie sont en hausse dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, malgré les efforts de prévention et de traitement. Avant une mise sur le marché, le traitement devra encore franchir plusieurs étapes réglementaires, notamment des essais cliniques complémentaires et une évaluation par les autorités sanitaires internationales.

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

Il complète et renforce les dispositifs existants, notamment la directive Habitats, la directive Oiseaux et la politique agricole commune, afin d’orienter les États membres vers des actions concrètes de restauration de la biodiversité et des services écosystémiques. Ce règlement fixe des objectifs ambitieux : restaurer au moins 20 % des zones terrestres et marines dégradées d’ici 2030 et atteindre des gains significatifs en biodiversité et en séquestration carbone. Pour accompagner sa mise en œuvre, ce document de cadrage synthétise les concepts, repères et références bibliographiques essentiels pour les porteurs de projets. Il vise à fournir un cadre méthodologique et stratégique pour la planification et la conduite de projets de restauration, qu’il s’agisse de milieux forestiers, humides, agricoles ou littoraux. Les projets doivent être conçus comme des projets de territoire, intégrant les objectifs réglementaires tout en tenant compte des caractéristiques locales : contexte écologique, pressions anthropiques, dynamiques sociales et économiques, et besoins des populations locales. Le document propose des critères de succès et des recommandations pratiques : définition claire des objectifs, évaluation préalable des conditions écologiques, suivi scientifique des interventions et implication des parties prenantes dès la phase de conception. Il insiste également sur l’importance de la multidisciplinarité, combinant écologie, hydrologie, pédologie et sciences sociales pour maximiser la réussite des actions.

Il complète et renforce les dispositifs existants, notamment la directive Habitats, la directive Oiseaux et la politique agricole commune, afin d’orienter les États membres vers des actions concrètes de restauration de la biodiversité et des services écosystémiques. Ce règlement fixe des objectifs ambitieux : restaurer au moins 20 % des zones terrestres et marines dégradées d’ici 2030 et atteindre des gains significatifs en biodiversité et en séquestration carbone. Pour accompagner sa mise en œuvre, ce document de cadrage synthétise les concepts, repères et références bibliographiques essentiels pour les porteurs de projets. Il vise à fournir un cadre méthodologique et stratégique pour la planification et la conduite de projets de restauration, qu’il s’agisse de milieux forestiers, humides, agricoles ou littoraux. Les projets doivent être conçus comme des projets de territoire, intégrant les objectifs réglementaires tout en tenant compte des caractéristiques locales : contexte écologique, pressions anthropiques, dynamiques sociales et économiques, et besoins des populations locales. Le document propose des critères de succès et des recommandations pratiques : définition claire des objectifs, évaluation préalable des conditions écologiques, suivi scientifique des interventions et implication des parties prenantes dès la phase de conception. Il insiste également sur l’importance de la multidisciplinarité, combinant écologie, hydrologie, pédologie et sciences sociales pour maximiser la réussite des actions.  Des comportements typiques de la maladie (léthargie, fièvre, diminution de l’activité) peuvent rendre un animal plus vulnérable à la prédation. Pour cette raison, de nombreuses espèces ont développé la capacité de masquer les symptômes, continuant à se comporter normalement malgré l’infection. Cette stratégie adaptative rend la détection des maladies chez les animaux sauvages particulièrement difficile, même lorsque des pathologies sont présentes. Face aux infections, les animaux sauvages disposent de défenses naturelles efficaces, bien qu’ils n’aient accès à aucun traitement médical. Les barrières physiques et chimiques (peau, plumes, muqueuses, acidité gastrique) constituent la première ligne de défense. Si celles-ci sont franchies, le système immunitaire intervient par des réponses innées rapides et des réponses adaptatives plus ciblées, capables de reconnaître et de neutraliser des agents pathogènes spécifiques. Ces mécanismes coordonnés permettent souvent de contrôler l’infection et de rétablir l’équilibre physiologique. Cependant, toutes les infections ne sont pas complètement éliminées. Certaines entrent dans un état de latence, où l’agent pathogène persiste sans provoquer de maladie active. Le parasite Toxoplasma gondii en est un exemple emblématique : chez de nombreux animaux à sang chaud, le système immunitaire limite sa prolifération, tandis que le parasite se maintient sous forme de kystes dormants tout au long de la vie de l’hôte. Cette coexistence illustre un compromis évolutif entre survie de l’hôte et persistance du parasite. Au-delà de l’immunité, les animaux peuvent aussi adapter leur comportement pour favoriser la guérison. Des observations récentes, comme celle d’un orang-outan de Sumatra utilisant des plantes médicinales pour soigner une blessure, suggèrent l’existence de formes d’automédication chez certaines espèces. Ainsi, des millions d’années d’évolution ont doté les animaux sauvages d’un ensemble de stratégies physiologiques et comportementales leur permettant de coexister avec un monde riche en agents pathogènes, tout en maintenant leur survie et celle de leurs populations.

Des comportements typiques de la maladie (léthargie, fièvre, diminution de l’activité) peuvent rendre un animal plus vulnérable à la prédation. Pour cette raison, de nombreuses espèces ont développé la capacité de masquer les symptômes, continuant à se comporter normalement malgré l’infection. Cette stratégie adaptative rend la détection des maladies chez les animaux sauvages particulièrement difficile, même lorsque des pathologies sont présentes. Face aux infections, les animaux sauvages disposent de défenses naturelles efficaces, bien qu’ils n’aient accès à aucun traitement médical. Les barrières physiques et chimiques (peau, plumes, muqueuses, acidité gastrique) constituent la première ligne de défense. Si celles-ci sont franchies, le système immunitaire intervient par des réponses innées rapides et des réponses adaptatives plus ciblées, capables de reconnaître et de neutraliser des agents pathogènes spécifiques. Ces mécanismes coordonnés permettent souvent de contrôler l’infection et de rétablir l’équilibre physiologique. Cependant, toutes les infections ne sont pas complètement éliminées. Certaines entrent dans un état de latence, où l’agent pathogène persiste sans provoquer de maladie active. Le parasite Toxoplasma gondii en est un exemple emblématique : chez de nombreux animaux à sang chaud, le système immunitaire limite sa prolifération, tandis que le parasite se maintient sous forme de kystes dormants tout au long de la vie de l’hôte. Cette coexistence illustre un compromis évolutif entre survie de l’hôte et persistance du parasite. Au-delà de l’immunité, les animaux peuvent aussi adapter leur comportement pour favoriser la guérison. Des observations récentes, comme celle d’un orang-outan de Sumatra utilisant des plantes médicinales pour soigner une blessure, suggèrent l’existence de formes d’automédication chez certaines espèces. Ainsi, des millions d’années d’évolution ont doté les animaux sauvages d’un ensemble de stratégies physiologiques et comportementales leur permettant de coexister avec un monde riche en agents pathogènes, tout en maintenant leur survie et celle de leurs populations. Pourtant, le scénario interroge. Le lynx boréal est un animal discret, farouche et extrêmement rapide, dont la réaction naturelle face à l’homme est la fuite immédiate. Imaginer qu’un individu puisse rester suffisamment longtemps à portée pour recevoir plusieurs projectiles relève d’une situation pour le moins improbable… ou d’un comportement étonnamment peu avisé de l’animal. Athénas, engagé dans la protection du lynx dans le massif jurassien, affirme s’appuyer sur un témoignage direct. L’enquête devra désormais déterminer si cette affaire relève d’un acte réel de malveillance… ou d’un récit largement amplifié par l’émotion.

Pourtant, le scénario interroge. Le lynx boréal est un animal discret, farouche et extrêmement rapide, dont la réaction naturelle face à l’homme est la fuite immédiate. Imaginer qu’un individu puisse rester suffisamment longtemps à portée pour recevoir plusieurs projectiles relève d’une situation pour le moins improbable… ou d’un comportement étonnamment peu avisé de l’animal. Athénas, engagé dans la protection du lynx dans le massif jurassien, affirme s’appuyer sur un témoignage direct. L’enquête devra désormais déterminer si cette affaire relève d’un acte réel de malveillance… ou d’un récit largement amplifié par l’émotion. De couleur blanc cassé et légèrement texturée, cette carte renferme des graines de fleurs sauvages, insérées entre deux couches de papier. Une fois humidifiée, enterrée et arrosée, elle se transforme en parterre fleuri au printemps. « L’idée est d’éviter que la carte finisse oubliée sur un coin de table ou à la poubelle », explique Marie Auclère, chargée de communication de la fédération. La carte comme son enveloppe sont entièrement plantables, mais seuls 300 exemplaires ont été envoyés cette année, dans une volonté de limiter l’impact environnemental. « Nous cherchons à produire différemment, sans renoncer à cette tradition », précise la fédération. À noter que ce choix écologique ne coûte pas plus cher qu’une carte classique, prouvant qu’innovation et sobriété peuvent aller de pair...

De couleur blanc cassé et légèrement texturée, cette carte renferme des graines de fleurs sauvages, insérées entre deux couches de papier. Une fois humidifiée, enterrée et arrosée, elle se transforme en parterre fleuri au printemps. « L’idée est d’éviter que la carte finisse oubliée sur un coin de table ou à la poubelle », explique Marie Auclère, chargée de communication de la fédération. La carte comme son enveloppe sont entièrement plantables, mais seuls 300 exemplaires ont été envoyés cette année, dans une volonté de limiter l’impact environnemental. « Nous cherchons à produire différemment, sans renoncer à cette tradition », précise la fédération. À noter que ce choix écologique ne coûte pas plus cher qu’une carte classique, prouvant qu’innovation et sobriété peuvent aller de pair... À lui seul, il décrit plus de 10 000 espèces de plantes et d’animaux. Près de trois siècles plus tard, plus de deux millions d’espèces ont été officiellement identifiées, fruit du travail de générations de biologistes. Loin de ralentir, ce travail s’accélère. En analysant l’historique taxonomique d’environ deux millions d’espèces, couvrant l’ensemble des grands groupes du vivant, les chercheurs ont montré que le rythme de description atteint aujourd’hui un niveau record. Entre 2015 et 2020, plus de 16 000 nouvelles espèces ont été décrites chaque année, dont environ 10 000 animaux, majoritairement des arthropodes et des insectes, mais aussi 2 500 plantes et 2 000 champignons. Chaque année, plus d’une centaine de nouveaux reptiles sont également identifiés.

À lui seul, il décrit plus de 10 000 espèces de plantes et d’animaux. Près de trois siècles plus tard, plus de deux millions d’espèces ont été officiellement identifiées, fruit du travail de générations de biologistes. Loin de ralentir, ce travail s’accélère. En analysant l’historique taxonomique d’environ deux millions d’espèces, couvrant l’ensemble des grands groupes du vivant, les chercheurs ont montré que le rythme de description atteint aujourd’hui un niveau record. Entre 2015 et 2020, plus de 16 000 nouvelles espèces ont été décrites chaque année, dont environ 10 000 animaux, majoritairement des arthropodes et des insectes, mais aussi 2 500 plantes et 2 000 champignons. Chaque année, plus d’une centaine de nouveaux reptiles sont également identifiés.  Cette analyse intervient dans un contexte marqué par des crises successives, notamment liées au monde agricole, et vise à situer l’établissement dans son écosystème administratif et partenarial, tant au niveau local que vis-à-vis de ses tutelles. La mission avait pour objectifs d’apprécier l’atteinte du COP 2020-2025, de présenter les effectifs et le budget consacrés aux grandes missions de l’OFB, et de proposer des évolutions pour le futur COP, notamment en termes d’objectifs opérationnels et d’indicateurs de performance. Pour cela, la mission a procédé à des auditions des tutelles, des administrateurs de l’OFB, de tous les services internes, ainsi que de partenaires et parties prenantes, incluant collectivités, associations, entreprises et chasseurs. Trois régions ont été visitées afin de rencontrer de nombreux acteurs de terrain. L’OFB a produit un bilan détaillé de ses activités, montrant que les objectifs internes du COP ont été largement respectés. Toutefois, la contribution de l’OFB aux politiques publiques n’a pas pu être précisément mesurée, faute d’indicateurs de résultats et de performance adaptés. L’établissement s’est affirmé dans son écosystème local, participant activement à toutes les missions interservices liées à l’environnement. Sa visibilité auprès des collectivités et entreprises reste cependant inégale, tout comme sa capacité à mobiliser ces acteurs. Malgré un contexte difficile, l’OFB a fait preuve d’un engagement proactif pour fusionner les cultures de l’AFB et de l’ONCFS, et s’investir dans sa mission nouvelle de mobilisation des parties prenantes...

Cette analyse intervient dans un contexte marqué par des crises successives, notamment liées au monde agricole, et vise à situer l’établissement dans son écosystème administratif et partenarial, tant au niveau local que vis-à-vis de ses tutelles. La mission avait pour objectifs d’apprécier l’atteinte du COP 2020-2025, de présenter les effectifs et le budget consacrés aux grandes missions de l’OFB, et de proposer des évolutions pour le futur COP, notamment en termes d’objectifs opérationnels et d’indicateurs de performance. Pour cela, la mission a procédé à des auditions des tutelles, des administrateurs de l’OFB, de tous les services internes, ainsi que de partenaires et parties prenantes, incluant collectivités, associations, entreprises et chasseurs. Trois régions ont été visitées afin de rencontrer de nombreux acteurs de terrain. L’OFB a produit un bilan détaillé de ses activités, montrant que les objectifs internes du COP ont été largement respectés. Toutefois, la contribution de l’OFB aux politiques publiques n’a pas pu être précisément mesurée, faute d’indicateurs de résultats et de performance adaptés. L’établissement s’est affirmé dans son écosystème local, participant activement à toutes les missions interservices liées à l’environnement. Sa visibilité auprès des collectivités et entreprises reste cependant inégale, tout comme sa capacité à mobiliser ces acteurs. Malgré un contexte difficile, l’OFB a fait preuve d’un engagement proactif pour fusionner les cultures de l’AFB et de l’ONCFS, et s’investir dans sa mission nouvelle de mobilisation des parties prenantes... La campagne intervient après une année 2025 particulièrement dramatique : près de 190 constructions ont été gravement endommagées ou détruites par des incendies, un bilan record depuis plusieurs décennies. Les analyses post-incendie montrent que 90 % des habitations touchées étaient situées sur des terrains non débroussaillés ou mal entretenus, soulignant l’importance cruciale du débroussaillement pour limiter l’intensité et la propagation du feu, protéger les habitations et faciliter le travail des secours. Pourtant, les obligations légales de débroussaillement restent largement méconnues du grand public. Ces obligations concernent tous les propriétaires de bâtiments situés à l’intérieur ou à moins de 200 mètres de zones boisées classées à risque d’incendie. Débroussailler consiste à créer une véritable « ceinture de sécurité » autour de sa maison, réduisant considérablement le risque de propagation des flammes. Avec le changement climatique, les feux s’étendent désormais à de nouveaux territoires. En conséquence, le nombre de départements concernés par ces obligations est passé en 2025 de 43 à 48 départements, soit près de 7 400 communes. Pour toucher ces populations, la campagne de sensibilisation sera conduite du 5 janvier au 15 février 2026 et rappelle que l’hiver constitue la période la plus favorable pour réaliser ces travaux...

La campagne intervient après une année 2025 particulièrement dramatique : près de 190 constructions ont été gravement endommagées ou détruites par des incendies, un bilan record depuis plusieurs décennies. Les analyses post-incendie montrent que 90 % des habitations touchées étaient situées sur des terrains non débroussaillés ou mal entretenus, soulignant l’importance cruciale du débroussaillement pour limiter l’intensité et la propagation du feu, protéger les habitations et faciliter le travail des secours. Pourtant, les obligations légales de débroussaillement restent largement méconnues du grand public. Ces obligations concernent tous les propriétaires de bâtiments situés à l’intérieur ou à moins de 200 mètres de zones boisées classées à risque d’incendie. Débroussailler consiste à créer une véritable « ceinture de sécurité » autour de sa maison, réduisant considérablement le risque de propagation des flammes. Avec le changement climatique, les feux s’étendent désormais à de nouveaux territoires. En conséquence, le nombre de départements concernés par ces obligations est passé en 2025 de 43 à 48 départements, soit près de 7 400 communes. Pour toucher ces populations, la campagne de sensibilisation sera conduite du 5 janvier au 15 février 2026 et rappelle que l’hiver constitue la période la plus favorable pour réaliser ces travaux... - Le cirque d’Archiane et le rocher de Combeau, dans la Drôme, ont été classés pour leur caractère pittoresque. Dominé par des falaises spectaculaires aux teintes changeantes, ce site de près de 3 750 hectares associe reliefs grandioses, cascades de tuf et pelouses riches en orchidées, offrant un équilibre remarquable entre minéral et vivant. (Photo DREAL Rhône-Alpes)

- Le cirque d’Archiane et le rocher de Combeau, dans la Drôme, ont été classés pour leur caractère pittoresque. Dominé par des falaises spectaculaires aux teintes changeantes, ce site de près de 3 750 hectares associe reliefs grandioses, cascades de tuf et pelouses riches en orchidées, offrant un équilibre remarquable entre minéral et vivant. (Photo DREAL Rhône-Alpes) - Le site mémoriel du Petit Donon, dans le Bas-Rhin, a été classé pour sa valeur historique. Ce sommet forestier des Vosges est un haut lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale, où reposent près de 2 000 soldats français et allemands. Ce classement consacre le site comme un sanctuaire de mémoire nationale. (Photo DREAL Grand Est)

- Le site mémoriel du Petit Donon, dans le Bas-Rhin, a été classé pour sa valeur historique. Ce sommet forestier des Vosges est un haut lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale, où reposent près de 2 000 soldats français et allemands. Ce classement consacre le site comme un sanctuaire de mémoire nationale. (Photo DREAL Grand Est) Leurs résultats indiquent que les espèces faisant l’objet d’une chasse sportive encadrée sont plus susceptibles de présenter des populations stables ou en augmentation et moins susceptibles d’être classées comme menacées que celles qui ne sont pas chassées. Selon les chercheurs, les effets observés sont étroitement liés aux systèmes de réglementation associés à la chasse sportive. Celle-ci s’inscrit généralement dans des cadres juridiques stricts, reposant sur des quotas de prélèvement, un suivi des populations et des mécanismes de contrôle. Les revenus générés sont fréquemment réinvestis dans la gestion de la faune sauvage, la protection des habitats, la lutte contre le braconnage et le développement des communautés locales, créant ainsi des incitations économiques à maintenir des populations animales en bonne santé. L’étude souligne également l’importance de la gestion des terres. Dans certaines régions du monde, de vastes territoires sont conservés spécifiquement pour la chasse, parfois sur des superficies supérieures à celles des parcs nationaux. Ces zones contribuent à limiter la perte d’habitat, identifiée comme la principale cause mondiale du déclin des mammifères. Les auteurs insistent toutefois sur le fait que ces résultats positifs ne sont pas automatiques. Des systèmes de quotas mal conçus, reposant sur des données insuffisantes, ou l’exclusion des communautés locales et autochtones peuvent au contraire nuire aux objectifs de conservation et entraîner des impacts négatifs sur les populations animales. En conclusion, l’étude suggère que la chasse sportive, lorsqu’elle est fondée sur des données scientifiques solides, une gouvernance efficace et un partage équitable des bénéfices, peut constituer un outil parmi d’autres d’une gestion durable de la faune sauvage, contribuant à la conservation des espèces et de leurs habitats.

Leurs résultats indiquent que les espèces faisant l’objet d’une chasse sportive encadrée sont plus susceptibles de présenter des populations stables ou en augmentation et moins susceptibles d’être classées comme menacées que celles qui ne sont pas chassées. Selon les chercheurs, les effets observés sont étroitement liés aux systèmes de réglementation associés à la chasse sportive. Celle-ci s’inscrit généralement dans des cadres juridiques stricts, reposant sur des quotas de prélèvement, un suivi des populations et des mécanismes de contrôle. Les revenus générés sont fréquemment réinvestis dans la gestion de la faune sauvage, la protection des habitats, la lutte contre le braconnage et le développement des communautés locales, créant ainsi des incitations économiques à maintenir des populations animales en bonne santé. L’étude souligne également l’importance de la gestion des terres. Dans certaines régions du monde, de vastes territoires sont conservés spécifiquement pour la chasse, parfois sur des superficies supérieures à celles des parcs nationaux. Ces zones contribuent à limiter la perte d’habitat, identifiée comme la principale cause mondiale du déclin des mammifères. Les auteurs insistent toutefois sur le fait que ces résultats positifs ne sont pas automatiques. Des systèmes de quotas mal conçus, reposant sur des données insuffisantes, ou l’exclusion des communautés locales et autochtones peuvent au contraire nuire aux objectifs de conservation et entraîner des impacts négatifs sur les populations animales. En conclusion, l’étude suggère que la chasse sportive, lorsqu’elle est fondée sur des données scientifiques solides, une gouvernance efficace et un partage équitable des bénéfices, peut constituer un outil parmi d’autres d’une gestion durable de la faune sauvage, contribuant à la conservation des espèces et de leurs habitats. « Et si on élevait des scarabées pour nourrir les animaux, et pourquoi pas les humains ? ». C’était comme proposer d’ouvrir un restaurant de soupe de grillon juste à côté de la baraque à frites du coin : ambitieux, tropical… et fondamentalement perturbant. Quelques 600 millions d’euros de capitaux levés plus tard, une usine géante émergeait à Poulainville (Somme), censée produire l’équivalent protéique d’un troupeau de vaches au carré, si les humains étaient prêts à manger la version insecte. Mais, rien de tout cela, le grand rêve de la ferme verticale n’a pas survécu aux réalités économiques. Budget gargantuesque, usine hyper-techno… mais marché frileux, et des coûts de production qui mordent plus qu’un scarabée affamé. Après des années à chercher des sous, des procédures de sauvegarde à rallonge, des tentatives de relance et même des tentatives de vendre des steaks de scarabée à des animaux de compagnie, le tribunal a fini par dire « stop » le 1er décembre 2025. Liquidation judiciaire, rideau et... fin du spectacle. Le tribunal ne s’est pas laisser rouler... dans la farine.

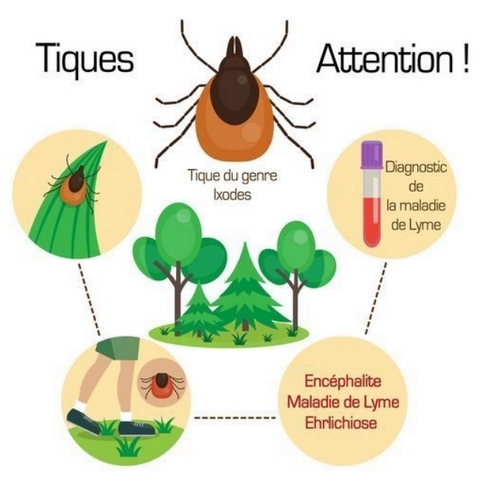

« Et si on élevait des scarabées pour nourrir les animaux, et pourquoi pas les humains ? ». C’était comme proposer d’ouvrir un restaurant de soupe de grillon juste à côté de la baraque à frites du coin : ambitieux, tropical… et fondamentalement perturbant. Quelques 600 millions d’euros de capitaux levés plus tard, une usine géante émergeait à Poulainville (Somme), censée produire l’équivalent protéique d’un troupeau de vaches au carré, si les humains étaient prêts à manger la version insecte. Mais, rien de tout cela, le grand rêve de la ferme verticale n’a pas survécu aux réalités économiques. Budget gargantuesque, usine hyper-techno… mais marché frileux, et des coûts de production qui mordent plus qu’un scarabée affamé. Après des années à chercher des sous, des procédures de sauvegarde à rallonge, des tentatives de relance et même des tentatives de vendre des steaks de scarabée à des animaux de compagnie, le tribunal a fini par dire « stop » le 1er décembre 2025. Liquidation judiciaire, rideau et... fin du spectacle. Le tribunal ne s’est pas laisser rouler... dans la farine. Des hivers doux, des printemps humides et des étés plus chauds prolongent leur activité, parfois de février à novembre, augmentant ainsi les risques. Face à cette progression, la surveillance et la prévention sont essentielles. La veille épidémiologique, avec suivi régulier des populations de tiques et diagnostic précoce des maladies, constitue la première ligne de défense.

Des hivers doux, des printemps humides et des étés plus chauds prolongent leur activité, parfois de février à novembre, augmentant ainsi les risques. Face à cette progression, la surveillance et la prévention sont essentielles. La veille épidémiologique, avec suivi régulier des populations de tiques et diagnostic précoce des maladies, constitue la première ligne de défense.  Les éleveurs doivent adopter des pratiques ciblées : rotation des pâtures pour limiter l’exposition, gestion des haies et bordures forestières, traitement antiparasitaire régulier et isolement des animaux infectés. L’inspection fréquente du pelage permet de détecter rapidement les infestations et de réduire la propagation des agents pathogènes. Les innovations scientifiques offrent également de nouveaux outils. Des vaccins contre certaines babésioses ou anaplasmoses sont en cours de déploiement, tandis que des solutions biologiques, comme les champignons entomopathogènes, peuvent réduire localement les populations de tiques. La sélection génétique d’animaux plus résistants constitue un axe prometteur pour limiter les impacts à long terme. Enfin, la sensibilisation et la formation restent cruciales. Comprendre le cycle de vie des tiques, les périodes d’activité maximale et les facteurs favorisant leur prolifération permet de mieux planifier les interventions. En combinant surveillance, prévention, traitements ciblés et adoption de pratiques adaptées, il est possible de réduire efficacement l’impact des maladies à tiques. L’enjeu est clair : anticiper, agir et intégrer les solutions scientifiques aux pratiques quotidiennes pour maintenir un environnement sain et résilient face à ces menaces émergentes.

Les éleveurs doivent adopter des pratiques ciblées : rotation des pâtures pour limiter l’exposition, gestion des haies et bordures forestières, traitement antiparasitaire régulier et isolement des animaux infectés. L’inspection fréquente du pelage permet de détecter rapidement les infestations et de réduire la propagation des agents pathogènes. Les innovations scientifiques offrent également de nouveaux outils. Des vaccins contre certaines babésioses ou anaplasmoses sont en cours de déploiement, tandis que des solutions biologiques, comme les champignons entomopathogènes, peuvent réduire localement les populations de tiques. La sélection génétique d’animaux plus résistants constitue un axe prometteur pour limiter les impacts à long terme. Enfin, la sensibilisation et la formation restent cruciales. Comprendre le cycle de vie des tiques, les périodes d’activité maximale et les facteurs favorisant leur prolifération permet de mieux planifier les interventions. En combinant surveillance, prévention, traitements ciblés et adoption de pratiques adaptées, il est possible de réduire efficacement l’impact des maladies à tiques. L’enjeu est clair : anticiper, agir et intégrer les solutions scientifiques aux pratiques quotidiennes pour maintenir un environnement sain et résilient face à ces menaces émergentes. Cette orientation suscite un débat nourri, mêlant arguments économiques, organisationnels, sécuritaires et environnementaux. Le premier argument avancé est financier. La coexistence de plusieurs structures aux missions proches engendre des coûts de fonctionnement distincts (gestion administrative, logistique, équipements ou systèmes d’information) que la rationalisation pourrait réduire.

Cette orientation suscite un débat nourri, mêlant arguments économiques, organisationnels, sécuritaires et environnementaux. Le premier argument avancé est financier. La coexistence de plusieurs structures aux missions proches engendre des coûts de fonctionnement distincts (gestion administrative, logistique, équipements ou systèmes d’information) que la rationalisation pourrait réduire.  Dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, la suppression de certains doublons est présentée comme un levier d’économies à moyen terme. Un second argument concerne la simplification de l’action publique. Le paysage administratif français est souvent perçu comme complexe, notamment dans les territoires ruraux. Regrouper des missions proches pourrait rendre l’organisation plus lisible, tant pour les citoyens que pour les acteurs locaux (élus, agriculteurs, chasseurs ou associations) en facilitant l’identification des interlocuteurs compétents. La coordination opérationnelle constitue un autre axe de justification. Mutualiser les moyens humains et matériels de services exerçant des missions similaires pourrait améliorer la réactivité sur le terrain et éviter des interventions parallèles ou redondantes. Dans le domaine environnemental, une police plus intégrée pourrait ainsi traiter de manière plus cohérente les enjeux liés à la chasse, à la biodiversité, à l’eau et aux atteintes aux milieux naturels...

Dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, la suppression de certains doublons est présentée comme un levier d’économies à moyen terme. Un second argument concerne la simplification de l’action publique. Le paysage administratif français est souvent perçu comme complexe, notamment dans les territoires ruraux. Regrouper des missions proches pourrait rendre l’organisation plus lisible, tant pour les citoyens que pour les acteurs locaux (élus, agriculteurs, chasseurs ou associations) en facilitant l’identification des interlocuteurs compétents. La coordination opérationnelle constitue un autre axe de justification. Mutualiser les moyens humains et matériels de services exerçant des missions similaires pourrait améliorer la réactivité sur le terrain et éviter des interventions parallèles ou redondantes. Dans le domaine environnemental, une police plus intégrée pourrait ainsi traiter de manière plus cohérente les enjeux liés à la chasse, à la biodiversité, à l’eau et aux atteintes aux milieux naturels...