Cette année, le Muséum national d’Histoire naturelle célèbrera quatre siècles d’exploration et de connaissances scientifiques. Fondé à l’origine par l’édit royal de Louis XIII du 6 janvier 1626, qui consacrait le Jardin royal des plantes médicinales, l’institution s’est progressivement transformée en un centre scientifique de premier plan. De Buffon à Cuvier, de Lamarck à Dorst, de nombreux savants ont façonné son histoire, contribuant au rayonnement de la recherche naturaliste en France et dans le monde. Créé officiellement par décret de la Convention en 1793, le Muséum s’est enrichi au fil des siècles de jardins botaniques, stations marines, réserves zoologiques et musées, regroupant aujourd’hui 12 sites en métropole.  Le Parc zoologique de Paris (1934) et le Musée de l’Homme (1938) témoignent de cette extension de ses missions. Aujourd’hui, le Muséum continue de relever les grands défis scientifiques, de l’effondrement de la biodiversité à la compréhension des dynamiques terrestres et marines. Il pilote des programmes comme DIVE-Sea, au sein du projet ATLASea visant la cartographie des génomes marins, et DynaBIOD, qui étudie l’évolution des plantes et des invertébrés sous pression anthropique. Son objectif reste inchangé : étudier le vivant et transmettre la culture scientifique au plus large public. L’année 2026 sera rythmée par de nombreux événements pour fêter cet anniversaire. Le Jardin des Plantes se mettra aux couleurs des 400 ans avec des plantations spectaculaires, mêlant compositions printanières inspirées des vélins historiques à des mises en scène estivales autour de la « gastronomie des simples ». L’exposition Artistes au Muséum, dès le 23 septembre en Grande Galerie de l’Évolution, présentera quatre siècles de collaborations entre naturalistes et artistes. La Fête de la Nature, les Rendez-Vous Nature, les Journées du Patrimoine et la Fête de la Science offriront au public des visites, ateliers et animations autour de l’histoire et des sciences naturelles. En parallèle, le Muséum poursuivra ses projets participatifs, notamment un programme inédit dédié aux insectes, et proposera tout au long de l’année des contenus en ligne et vidéos retraçant son histoire, ses collections et ses figures emblématiques. Comme le souligne Gilles Bloch, président du Muséum : « Émerveiller pour instruire et inviter chacun à agir face au défi de la biodiversité » reste le mot d’ordre de cette institution vivante, tournée vers l’avenir et la transmission des savoirs.

Le Parc zoologique de Paris (1934) et le Musée de l’Homme (1938) témoignent de cette extension de ses missions. Aujourd’hui, le Muséum continue de relever les grands défis scientifiques, de l’effondrement de la biodiversité à la compréhension des dynamiques terrestres et marines. Il pilote des programmes comme DIVE-Sea, au sein du projet ATLASea visant la cartographie des génomes marins, et DynaBIOD, qui étudie l’évolution des plantes et des invertébrés sous pression anthropique. Son objectif reste inchangé : étudier le vivant et transmettre la culture scientifique au plus large public. L’année 2026 sera rythmée par de nombreux événements pour fêter cet anniversaire. Le Jardin des Plantes se mettra aux couleurs des 400 ans avec des plantations spectaculaires, mêlant compositions printanières inspirées des vélins historiques à des mises en scène estivales autour de la « gastronomie des simples ». L’exposition Artistes au Muséum, dès le 23 septembre en Grande Galerie de l’Évolution, présentera quatre siècles de collaborations entre naturalistes et artistes. La Fête de la Nature, les Rendez-Vous Nature, les Journées du Patrimoine et la Fête de la Science offriront au public des visites, ateliers et animations autour de l’histoire et des sciences naturelles. En parallèle, le Muséum poursuivra ses projets participatifs, notamment un programme inédit dédié aux insectes, et proposera tout au long de l’année des contenus en ligne et vidéos retraçant son histoire, ses collections et ses figures emblématiques. Comme le souligne Gilles Bloch, président du Muséum : « Émerveiller pour instruire et inviter chacun à agir face au défi de la biodiversité » reste le mot d’ordre de cette institution vivante, tournée vers l’avenir et la transmission des savoirs.

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

Conformément aux protocoles sanitaires, des mesures strictes ont été mises en place autour de l’élevage touché : abattage des animaux, périmètres de protection et de surveillance, restrictions de mouvements et renforcement de la biosécurité. Les autorités sanitaires appellent les professionnels à une vigilance accrue afin d’éviter toute propagation à d’autres exploitations. Dans d’autres régions, la situation évolue différemment. En Haute-Vienne, la zone réglementée mise en place après la détection de cas de grippe aviaire a été allégée. Le passage en zone de simple surveillance permet un assouplissement des contraintes pour les éleveurs, tout en maintenant un haut niveau de contrôle sanitaire. Les services de l’État soulignent que cette évolution favorable reste conditionnée à l’absence de nouveaux cas et au respect strict des mesures de prévention. Dans la Drôme, un important foyer a également été confirmé à Châteauneuf-sur-Isère, dans un élevage d’oiseaux captifs. Là aussi, les autorités ont renforcé les dispositifs de surveillance et de protection afin de contenir le virus. Ces épisodes successifs rappellent que la grippe aviaire demeure une menace durable pour la filière avicole française. Si certaines zones voient les restrictions s’alléger, d’autres doivent faire face à des mesures d’urgence lourdes de conséquences économiques. Dans ce contexte, la coordination entre services de l’État, éleveurs et acteurs locaux reste essentielle pour limiter l’impact sanitaire et économique de l’IAHP.

Conformément aux protocoles sanitaires, des mesures strictes ont été mises en place autour de l’élevage touché : abattage des animaux, périmètres de protection et de surveillance, restrictions de mouvements et renforcement de la biosécurité. Les autorités sanitaires appellent les professionnels à une vigilance accrue afin d’éviter toute propagation à d’autres exploitations. Dans d’autres régions, la situation évolue différemment. En Haute-Vienne, la zone réglementée mise en place après la détection de cas de grippe aviaire a été allégée. Le passage en zone de simple surveillance permet un assouplissement des contraintes pour les éleveurs, tout en maintenant un haut niveau de contrôle sanitaire. Les services de l’État soulignent que cette évolution favorable reste conditionnée à l’absence de nouveaux cas et au respect strict des mesures de prévention. Dans la Drôme, un important foyer a également été confirmé à Châteauneuf-sur-Isère, dans un élevage d’oiseaux captifs. Là aussi, les autorités ont renforcé les dispositifs de surveillance et de protection afin de contenir le virus. Ces épisodes successifs rappellent que la grippe aviaire demeure une menace durable pour la filière avicole française. Si certaines zones voient les restrictions s’alléger, d’autres doivent faire face à des mesures d’urgence lourdes de conséquences économiques. Dans ce contexte, la coordination entre services de l’État, éleveurs et acteurs locaux reste essentielle pour limiter l’impact sanitaire et économique de l’IAHP. Sa notoriété et ses moyens financiers, largement assurés par des legs et des subventions, lui confèrent une influence certaine dans les débats publics. Ainsi, depuis plusieurs années, la fondation n’a cessé de réclamer des mesures restrictives contre nos activités. En mai dernier encore, Brigitte Bardot appelait à l’abolition de la chasse à courre et des chasses traditionnelles, une démarche perçue par les chasseurs comme un frein à la gestion raisonnée des territoires et à la régulation nécessaire de certaines espèces. La disparition de l’actrice laissera-t-elle place à une fondation encore plus intransigeante ? Bruno Jacquelin, directeur de la presse et des relations publiques de la fondation, a déjà rappelé que l’organisation « continuera avec force et vigueur ». Mais, sans Brigitte Bardot, figure centrale et moteur historique de l’organisation, la fondation conservera-t-elle la même capacité de mobilisation ? L’aura personnelle de BB, indissociable de l’image de la structure, était cependant l’un des principaux leviers de sa visibilité et de son influence. Sans BB, sa fondation saura-t-elle maintenir sa solidité financière et son poids médiatique dans la durée, ou l’après-BB marquera-t-il un tournant décisif dans l’équilibre des forces entre défense animale et monde cynégétique ?

Sa notoriété et ses moyens financiers, largement assurés par des legs et des subventions, lui confèrent une influence certaine dans les débats publics. Ainsi, depuis plusieurs années, la fondation n’a cessé de réclamer des mesures restrictives contre nos activités. En mai dernier encore, Brigitte Bardot appelait à l’abolition de la chasse à courre et des chasses traditionnelles, une démarche perçue par les chasseurs comme un frein à la gestion raisonnée des territoires et à la régulation nécessaire de certaines espèces. La disparition de l’actrice laissera-t-elle place à une fondation encore plus intransigeante ? Bruno Jacquelin, directeur de la presse et des relations publiques de la fondation, a déjà rappelé que l’organisation « continuera avec force et vigueur ». Mais, sans Brigitte Bardot, figure centrale et moteur historique de l’organisation, la fondation conservera-t-elle la même capacité de mobilisation ? L’aura personnelle de BB, indissociable de l’image de la structure, était cependant l’un des principaux leviers de sa visibilité et de son influence. Sans BB, sa fondation saura-t-elle maintenir sa solidité financière et son poids médiatique dans la durée, ou l’après-BB marquera-t-il un tournant décisif dans l’équilibre des forces entre défense animale et monde cynégétique ? Originaire de Thiérache et scolarisée à Hirson, elle pratique principalement la chasse au petit gibier. Elle fait partie des 19 % de femmes détentrices d’un permis de chasse dans l’Aisne, un taux supérieur à la moyenne nationale. Pour la future directrice, le principal changement par rapport à son prédécesseur tient davantage à la différence de génération qu’à la question du genre, une évolution qui pourrait néanmoins influencer les échanges avec certains chasseurs.

Originaire de Thiérache et scolarisée à Hirson, elle pratique principalement la chasse au petit gibier. Elle fait partie des 19 % de femmes détentrices d’un permis de chasse dans l’Aisne, un taux supérieur à la moyenne nationale. Pour la future directrice, le principal changement par rapport à son prédécesseur tient davantage à la différence de génération qu’à la question du genre, une évolution qui pourrait néanmoins influencer les échanges avec certains chasseurs. Il prévoirait également l’utilisation de cartouches à double détonation, tirées au moment où l’animal prend la fuite afin de renforcer l’effet dissuasif. Actuellement soumis à consultation publique, ce dispositif pourrait entrer en vigueur dans le massif pyrénéen, où l’on estime la population d’ours à une centaine d’individus. Les ONG écologistes dénoncent toutefois une mesure disproportionnée, craignant une banalisation de l’usage d’armes face à une espèce protégée...

Il prévoirait également l’utilisation de cartouches à double détonation, tirées au moment où l’animal prend la fuite afin de renforcer l’effet dissuasif. Actuellement soumis à consultation publique, ce dispositif pourrait entrer en vigueur dans le massif pyrénéen, où l’on estime la population d’ours à une centaine d’individus. Les ONG écologistes dénoncent toutefois une mesure disproportionnée, craignant une banalisation de l’usage d’armes face à une espèce protégée... Nos aïeux n’étaient ni idiots, ni stupides. Ils vivaient au contact direct de la nature, bien plus que nous, et savaient reconnaître un danger quand ils en voyaient un. Nous ne sommes pas plus intelligents qu’eux, simplement plus prompts à oublier l’expérience accumulée. Or, dans les écrits du passé, on ne trouve aucune ode, aucun plaidoyer en faveur du loup dans nos territoires ruraux. Jamais. Partout, il est décrit comme un fléau, un destructeur aveugle, une menace pour les hommes et leurs bêtes. Qu’on ne se méprenne pas : peut-être le loup conserve-t-il un rôle d’agent sanitaire dans les immensités sauvages de Sibérie, du Canada ou de l’Alaska, là où des milliers de kilomètres carrés échappent encore à l’empreinte humaine. Mais chez nous en France et en Europe occidentale, où chaque hectare est façonné, habité, exploité ? Il n’existe plus un mètre carré réellement sauvage. Vouloir y plaquer des modèles venus d’ailleurs relève de l’aveuglement idéologique. Les cent générations qui nous ont précédés ont toutes combattu ce canidé. Pas par plaisir, mais par nécessité. Charlemagne lui-même, en 813, institua le corps des Lupari, spécifiquement chargés de lutter contre ce fléau.

Nos aïeux n’étaient ni idiots, ni stupides. Ils vivaient au contact direct de la nature, bien plus que nous, et savaient reconnaître un danger quand ils en voyaient un. Nous ne sommes pas plus intelligents qu’eux, simplement plus prompts à oublier l’expérience accumulée. Or, dans les écrits du passé, on ne trouve aucune ode, aucun plaidoyer en faveur du loup dans nos territoires ruraux. Jamais. Partout, il est décrit comme un fléau, un destructeur aveugle, une menace pour les hommes et leurs bêtes. Qu’on ne se méprenne pas : peut-être le loup conserve-t-il un rôle d’agent sanitaire dans les immensités sauvages de Sibérie, du Canada ou de l’Alaska, là où des milliers de kilomètres carrés échappent encore à l’empreinte humaine. Mais chez nous en France et en Europe occidentale, où chaque hectare est façonné, habité, exploité ? Il n’existe plus un mètre carré réellement sauvage. Vouloir y plaquer des modèles venus d’ailleurs relève de l’aveuglement idéologique. Les cent générations qui nous ont précédés ont toutes combattu ce canidé. Pas par plaisir, mais par nécessité. Charlemagne lui-même, en 813, institua le corps des Lupari, spécifiquement chargés de lutter contre ce fléau.  Faut-il vraiment rappeler que ces décisions étaient dictées par la survie des communautés rurales, et non par une haine irrationnelle de la faune ? Aujourd’hui, les éleveurs sont à bout. Épuisés moralement, fragilisés économiquement, abandonnés politiquement. On leur parle de clôtures, de chiens, de protocoles, pendant que les attaques se multiplient et que les nuits sans sommeil s’accumulent. Le fameux « rêve de la cohabitation » n’est rien d’autre qu’une hérésie intellectuelle, défendue par ceux qui ne perdront jamais une brebis, un veau ou un âne. Ceux-là même qui théorisent depuis des bureaux chauffés, loin des estives et des bergeries. Quant aux chiffres et aux coûts annoncés, ils sont de plus en plus contestés. Indemnisations tardives, évaluations contestables, dépenses publiques colossales pour un résultat nul : la confiance s’effrite. À quoi sert cette mascarade de biodiversité, quand elle détruit ceux qui entretiennent réellement les paysages et la vie rurale ? La question n’est plus de savoir si le problème existe, mais quel avenir nous voulons. Une campagne vivante, habitée, productive ? Ou un décor vidé de ses éleveurs, sacrifiés sur l’autel d’une idéologie déconnectée ? À force de refuser de trancher, on condamne ceux qui nourrissent le pays. Et cela, l’Histoire ne le pardonne jamais.

Faut-il vraiment rappeler que ces décisions étaient dictées par la survie des communautés rurales, et non par une haine irrationnelle de la faune ? Aujourd’hui, les éleveurs sont à bout. Épuisés moralement, fragilisés économiquement, abandonnés politiquement. On leur parle de clôtures, de chiens, de protocoles, pendant que les attaques se multiplient et que les nuits sans sommeil s’accumulent. Le fameux « rêve de la cohabitation » n’est rien d’autre qu’une hérésie intellectuelle, défendue par ceux qui ne perdront jamais une brebis, un veau ou un âne. Ceux-là même qui théorisent depuis des bureaux chauffés, loin des estives et des bergeries. Quant aux chiffres et aux coûts annoncés, ils sont de plus en plus contestés. Indemnisations tardives, évaluations contestables, dépenses publiques colossales pour un résultat nul : la confiance s’effrite. À quoi sert cette mascarade de biodiversité, quand elle détruit ceux qui entretiennent réellement les paysages et la vie rurale ? La question n’est plus de savoir si le problème existe, mais quel avenir nous voulons. Une campagne vivante, habitée, productive ? Ou un décor vidé de ses éleveurs, sacrifiés sur l’autel d’une idéologie déconnectée ? À force de refuser de trancher, on condamne ceux qui nourrissent le pays. Et cela, l’Histoire ne le pardonne jamais. Historiquement, la gestion cynégétique repose sur des objectifs pragmatiques et territorialisés : maintenir des populations chassables viables, limiter les dégâts agricoles et forestiers, et garantir la sécurité publique face aux collisions routières ou à la proximité croissante entre faune sauvage et zones périurbaines. Pour y parvenir, les acteurs disposent d’outils éprouvés : plans de chasse, battues administratives, prélèvements ciblés, et parfois agrainage dit « de dissuasion ». Cette gestion s’appuie aussi sur un savoir empirique fort, forgé par des décennies d’observations fines du terrain, une connaissance intime des cycles saisonniers et une capacité d’adaptation aux contextes humains et agricoles locaux. Pour beaucoup de chasseurs, cette expertise pratique constitue une forme de science appliquée, souvent sous-estimée par les chercheurs. En face, l’écologie scientifique propose une lecture plus globale et systémique des écosystèmes. Elle s’intéresse aux relations proies–prédateurs, aux effets du dérangement humain, aux notions de capacité de charge et de résilience des milieux. Les données mobilisées proviennent de suivis génétiques, de modélisations de population et d’études à long terme, souvent menées à des échelles spatiales et temporelles larges. Les objectifs affichés sont la restauration d’équilibres fonctionnels, la limitation des interventions humaines excessives et la protection d’espèces non chassables. C’est précisément ce changement d’échelle et de finalité qui nourrit l’incompréhension : là où la gestion cynégétique cherche des solutions immédiates à des problèmes locaux, l’écologie scientifique alerte sur des effets indirects, différés ou cumulatifs...

Historiquement, la gestion cynégétique repose sur des objectifs pragmatiques et territorialisés : maintenir des populations chassables viables, limiter les dégâts agricoles et forestiers, et garantir la sécurité publique face aux collisions routières ou à la proximité croissante entre faune sauvage et zones périurbaines. Pour y parvenir, les acteurs disposent d’outils éprouvés : plans de chasse, battues administratives, prélèvements ciblés, et parfois agrainage dit « de dissuasion ». Cette gestion s’appuie aussi sur un savoir empirique fort, forgé par des décennies d’observations fines du terrain, une connaissance intime des cycles saisonniers et une capacité d’adaptation aux contextes humains et agricoles locaux. Pour beaucoup de chasseurs, cette expertise pratique constitue une forme de science appliquée, souvent sous-estimée par les chercheurs. En face, l’écologie scientifique propose une lecture plus globale et systémique des écosystèmes. Elle s’intéresse aux relations proies–prédateurs, aux effets du dérangement humain, aux notions de capacité de charge et de résilience des milieux. Les données mobilisées proviennent de suivis génétiques, de modélisations de population et d’études à long terme, souvent menées à des échelles spatiales et temporelles larges. Les objectifs affichés sont la restauration d’équilibres fonctionnels, la limitation des interventions humaines excessives et la protection d’espèces non chassables. C’est précisément ce changement d’échelle et de finalité qui nourrit l’incompréhension : là où la gestion cynégétique cherche des solutions immédiates à des problèmes locaux, l’écologie scientifique alerte sur des effets indirects, différés ou cumulatifs... La montagne est un espace vivant, fragile et exigeant. Elle abrite une biodiversité remarquable, façonnée par des équilibres complexes que le changement climatique, la pression humaine, la surfréquentation touristique ou encore certaines dynamiques de prédation viennent bouleverser. Face à ces enjeux, les chasseurs de montagne sont des observateurs privilégiés.

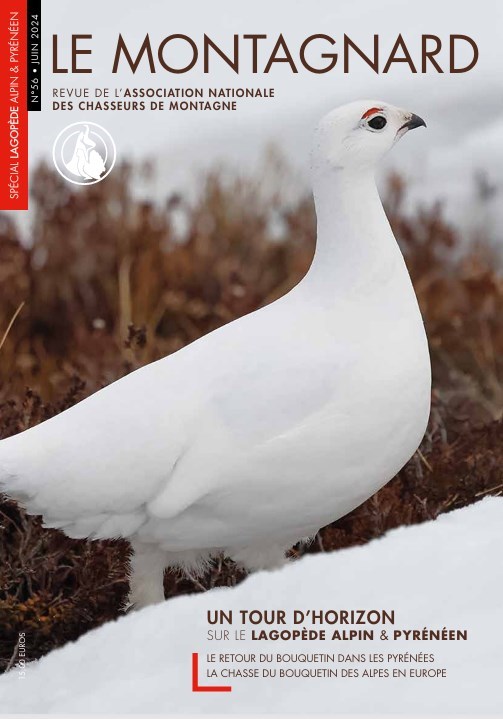

La montagne est un espace vivant, fragile et exigeant. Elle abrite une biodiversité remarquable, façonnée par des équilibres complexes que le changement climatique, la pression humaine, la surfréquentation touristique ou encore certaines dynamiques de prédation viennent bouleverser. Face à ces enjeux, les chasseurs de montagne sont des observateurs privilégiés.  Présents toute l’année sur le terrain, ils participent activement à la gestion durable des populations animales et à la préservation des habitats naturels. La chasse de montagne raisonnée n’est pas une activité isolée : elle s’inscrit pleinement dans une approche globale de gestion des écosystèmes. L’ANCM s’appuie sur un réseau national solide et indépendant, réunissant les Fédérations Départementales et Régionales de Chasseurs, la Fédération Nationale des Chasseurs, des associations partenaires, ainsi que des membres individuels reconnus pour leur expertise. Cette diversité constitue la force de l’association. Elle permet de croiser les regards, de partager les bonnes pratiques, d’analyser les enjeux propres à chaque massif et d’anticiper les combats à mener pour défendre une chasse de montagne moderne, responsable et scientifiquement étayée. Pour prolonger cette mission d’information et de sensibilisation, l’ANCM publie chaque année « Le Montagnard », une revue de référence dédiée à la vie de l’association, à l’actualité des massifs et aux grands enjeux de la chasse de montagne. Analyses, retours de terrain, bonnes pratiques et perspectives y sont partagés pour mieux comprendre et accompagner l’évolution de nos territoires d’altitude. Pour en savoir plus sur les actions de l’ANCM, ses valeurs et ses engagements, nous vous invitons à suivre le lien et à rejoindre celles et ceux qui œuvrent, chaque jour, pour une chasse de montagne responsable et durable :

Présents toute l’année sur le terrain, ils participent activement à la gestion durable des populations animales et à la préservation des habitats naturels. La chasse de montagne raisonnée n’est pas une activité isolée : elle s’inscrit pleinement dans une approche globale de gestion des écosystèmes. L’ANCM s’appuie sur un réseau national solide et indépendant, réunissant les Fédérations Départementales et Régionales de Chasseurs, la Fédération Nationale des Chasseurs, des associations partenaires, ainsi que des membres individuels reconnus pour leur expertise. Cette diversité constitue la force de l’association. Elle permet de croiser les regards, de partager les bonnes pratiques, d’analyser les enjeux propres à chaque massif et d’anticiper les combats à mener pour défendre une chasse de montagne moderne, responsable et scientifiquement étayée. Pour prolonger cette mission d’information et de sensibilisation, l’ANCM publie chaque année « Le Montagnard », une revue de référence dédiée à la vie de l’association, à l’actualité des massifs et aux grands enjeux de la chasse de montagne. Analyses, retours de terrain, bonnes pratiques et perspectives y sont partagés pour mieux comprendre et accompagner l’évolution de nos territoires d’altitude. Pour en savoir plus sur les actions de l’ANCM, ses valeurs et ses engagements, nous vous invitons à suivre le lien et à rejoindre celles et ceux qui œuvrent, chaque jour, pour une chasse de montagne responsable et durable :  L’échange, qui portait sur l’ampleur des attaques et le désarroi croissant des éleveurs, a été décrit comme « courtois mais ferme ». Un déplacement ministériel en Haute-Marne est donc envisagé, bien que, aucune date n’ait été arrêtée à ce stade. Pour les Jeunes Agriculteurs, cette visite ne saurait être symbolique. « La ministre ne souhaite venir qu’avec des solutions concrètes », souligne Thomas Millot, tout en rappelant que « les attaques, elles, n’attendent pas ». Le syndicat refuse toute nouvelle discussion centrée uniquement sur les moyens de protection, comme l’homologation de nouvelles clôtures, récemment évoquée par la préfète de Haute-Marne. « Nous avons dépassé ce stade. Il faut passer à une autre étape », affirme le président des JA, appelant clairement à des prélèvements et à une régulation effective de la population de loups sur le territoire, estimant que « la gestion de cette crise relève de la responsabilité de l’État, pas uniquement de celle des agriculteurs ». Annie Genevard s’est engagée à reprendre contact d’ici la fin de la semaine.

L’échange, qui portait sur l’ampleur des attaques et le désarroi croissant des éleveurs, a été décrit comme « courtois mais ferme ». Un déplacement ministériel en Haute-Marne est donc envisagé, bien que, aucune date n’ait été arrêtée à ce stade. Pour les Jeunes Agriculteurs, cette visite ne saurait être symbolique. « La ministre ne souhaite venir qu’avec des solutions concrètes », souligne Thomas Millot, tout en rappelant que « les attaques, elles, n’attendent pas ». Le syndicat refuse toute nouvelle discussion centrée uniquement sur les moyens de protection, comme l’homologation de nouvelles clôtures, récemment évoquée par la préfète de Haute-Marne. « Nous avons dépassé ce stade. Il faut passer à une autre étape », affirme le président des JA, appelant clairement à des prélèvements et à une régulation effective de la population de loups sur le territoire, estimant que « la gestion de cette crise relève de la responsabilité de l’État, pas uniquement de celle des agriculteurs ». Annie Genevard s’est engagée à reprendre contact d’ici la fin de la semaine. Concernant l’ours brun, un arrêté attendu dès janvier 2026 précisera les conditions de mise en œuvre de mesures de conditionnement aversif pour les individus présentant des comportements anormaux ou dangereux. Ces mesures, décidées par les préfets, visent à prévenir les interactions négatives avec l’homme tout en respectant la protection de l’espèce.

Concernant l’ours brun, un arrêté attendu dès janvier 2026 précisera les conditions de mise en œuvre de mesures de conditionnement aversif pour les individus présentant des comportements anormaux ou dangereux. Ces mesures, décidées par les préfets, visent à prévenir les interactions négatives avec l’homme tout en respectant la protection de l’espèce. La distribution repose principalement sur les armureries spécialisées, offrant conseil, entretien et services, tandis que la production nationale reste limitée et largement complétée par des importations en provenance d’Italie, de Belgique, d’Allemagne ou d’Europe centrale. Les fabricants français historiques subsistent, mais occupent des niches, souvent sur le haut de gamme ou les modèles traditionnels. Ces dernières années, le marché a été marqué par plusieurs tendances notables. Les chasseurs, bien que moins nombreux, ont tendance à investir davantage dans leur équipement, privilégiant précision, fiabilité et longévité. Les carabines modernes, l’optique de tir et les accessoires associés connaissent ainsi une croissance soutenue. Parallèlement, les évolutions réglementaires et environnementales façonnent la demande : la transition vers des munitions sans plomb, notamment pour la chasse en zones humides, contraint les fabricants et distributeurs à adapter leur offre, tandis que certains calibres polyvalents deviennent de plus en plus recherchés. L’innovation, qu’il s’agisse de munitions alternatives, d’armes modulaires ou d’accessoires ergonomiques, constitue un facteur clé pour maintenir l’attractivité du marché. Le principal défi demeure le déclin du nombre de chasseurs, lié au vieillissement de la population, aux changements sociétaux et à une perception parfois critique de la chasse dans l’opinion publique. À cela s’ajoutent des contraintes réglementaires strictes concernant l’achat, le stockage et le transport des armes, qui peuvent freiner l’entrée de nouveaux pratiquants. Le marché fait également face à la concurrence internationale et à la fragilité de l’industrie nationale, confrontée à des coûts de production élevés et à des volumes limités. Malgré ces contraintes, les perspectives restent globalement stables. Le marché devrait continuer à croître modérément en valeur plutôt qu’en volume, porté par le haut de gamme, la spécialisation et l’innovation. La capacité du secteur à s’adapter aux évolutions réglementaires et environnementales, à moderniser son image et à attirer de nouvelles générations de chasseurs sera déterminante pour son avenir.

La distribution repose principalement sur les armureries spécialisées, offrant conseil, entretien et services, tandis que la production nationale reste limitée et largement complétée par des importations en provenance d’Italie, de Belgique, d’Allemagne ou d’Europe centrale. Les fabricants français historiques subsistent, mais occupent des niches, souvent sur le haut de gamme ou les modèles traditionnels. Ces dernières années, le marché a été marqué par plusieurs tendances notables. Les chasseurs, bien que moins nombreux, ont tendance à investir davantage dans leur équipement, privilégiant précision, fiabilité et longévité. Les carabines modernes, l’optique de tir et les accessoires associés connaissent ainsi une croissance soutenue. Parallèlement, les évolutions réglementaires et environnementales façonnent la demande : la transition vers des munitions sans plomb, notamment pour la chasse en zones humides, contraint les fabricants et distributeurs à adapter leur offre, tandis que certains calibres polyvalents deviennent de plus en plus recherchés. L’innovation, qu’il s’agisse de munitions alternatives, d’armes modulaires ou d’accessoires ergonomiques, constitue un facteur clé pour maintenir l’attractivité du marché. Le principal défi demeure le déclin du nombre de chasseurs, lié au vieillissement de la population, aux changements sociétaux et à une perception parfois critique de la chasse dans l’opinion publique. À cela s’ajoutent des contraintes réglementaires strictes concernant l’achat, le stockage et le transport des armes, qui peuvent freiner l’entrée de nouveaux pratiquants. Le marché fait également face à la concurrence internationale et à la fragilité de l’industrie nationale, confrontée à des coûts de production élevés et à des volumes limités. Malgré ces contraintes, les perspectives restent globalement stables. Le marché devrait continuer à croître modérément en valeur plutôt qu’en volume, porté par le haut de gamme, la spécialisation et l’innovation. La capacité du secteur à s’adapter aux évolutions réglementaires et environnementales, à moderniser son image et à attirer de nouvelles générations de chasseurs sera déterminante pour son avenir. L’Europe reste l’un des foyers les plus actifs. Des pays comme la Pologne, l’Allemagne, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, l’Italie, la Bulgarie et la Roumanie enregistrent encore des cas, surtout chez les sangliers, malgré une baisse chez les porcs domestiques observée dans certaines zones. En Allemagne, l’infection est désormais présente dans plusieurs Länder, avec des milliers de sangliers testés positifs. Un événement majeur en 2025 a été la réapparition de la PPA en Espagne, dans la province de Barcelone, la première depuis 1994, avec des cas confirmés chez des sangliers morts et des zones de surveillance étendues pour éviter la contamination des élevages. Dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, notamment en Pologne et en Roumanie, la maladie persiste en 2025 avec un grand nombre de foyers, notamment chez les sangliers et, dans certains cas, chez les porcs domestiques. L’Asie demeure particulièrement touchée avec le Vietnam qui a signalé un nombre très élevé d’épidémies récentes, (plus de 970 foyers détectés dans plus de 28 provinces et plus de 100 000 porcs affectés), ce qui a encore perturbé sa filière porcine nationale. En Malaisie, la PPA est désormais considérée endémique dans certaines zones de Penang, avec plusieurs fermes touchées et des animaux abattus pour contenir la maladie. Des signalements en Philippines indiquent aussi la présence continue du virus, avec forts impacts économiques locaux. Dans d’autres régions, comme l’Afrique, la surveillance rapportée par l’Organisation mondiale pour la santé animale (WOAH) montre encore des événements sporadiques, mais la couverture est moins systématique. À ce stade, la maladie n’est pas présente en France, qui maintient une campagne de prévention active pour retarder ou éviter toute introduction sur son territoire. La PPA reste donc un problème mondial persistant avec points chauds en Europe et en Asie, nécessitant une vigilance accrue, des mesures de biosécurité renforcées et une surveillance continue pour contenir la propagation du virus.

L’Europe reste l’un des foyers les plus actifs. Des pays comme la Pologne, l’Allemagne, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, l’Italie, la Bulgarie et la Roumanie enregistrent encore des cas, surtout chez les sangliers, malgré une baisse chez les porcs domestiques observée dans certaines zones. En Allemagne, l’infection est désormais présente dans plusieurs Länder, avec des milliers de sangliers testés positifs. Un événement majeur en 2025 a été la réapparition de la PPA en Espagne, dans la province de Barcelone, la première depuis 1994, avec des cas confirmés chez des sangliers morts et des zones de surveillance étendues pour éviter la contamination des élevages. Dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, notamment en Pologne et en Roumanie, la maladie persiste en 2025 avec un grand nombre de foyers, notamment chez les sangliers et, dans certains cas, chez les porcs domestiques. L’Asie demeure particulièrement touchée avec le Vietnam qui a signalé un nombre très élevé d’épidémies récentes, (plus de 970 foyers détectés dans plus de 28 provinces et plus de 100 000 porcs affectés), ce qui a encore perturbé sa filière porcine nationale. En Malaisie, la PPA est désormais considérée endémique dans certaines zones de Penang, avec plusieurs fermes touchées et des animaux abattus pour contenir la maladie. Des signalements en Philippines indiquent aussi la présence continue du virus, avec forts impacts économiques locaux. Dans d’autres régions, comme l’Afrique, la surveillance rapportée par l’Organisation mondiale pour la santé animale (WOAH) montre encore des événements sporadiques, mais la couverture est moins systématique. À ce stade, la maladie n’est pas présente en France, qui maintient une campagne de prévention active pour retarder ou éviter toute introduction sur son territoire. La PPA reste donc un problème mondial persistant avec points chauds en Europe et en Asie, nécessitant une vigilance accrue, des mesures de biosécurité renforcées et une surveillance continue pour contenir la propagation du virus. Si votre habitation se situe près d’un espace naturel, vous êtes donc directement concerné par ce danger. Face à cette menace, le débroussaillement constitue l’une des mesures de prévention les plus efficaces. Cette action consiste à réduire la végétation autour des constructions afin de limiter l’intensité et la propagation d’un incendie. Contrairement aux idées reçues, débroussailler ne signifie pas raser la végétation, mais diminuer la masse de combustible et rompre la continuité entre les arbres, les arbustes et les herbes sèches. Comme le rappelle Christophe Chantepy, expert national Défense des forêts contre les incendies à l’ONF, il s’agit avant tout de créer des zones de discontinuité capables de freiner le feu. Dans les quarante-huit départements français classés à risque, le débroussaillement est une obligation légale pour les propriétaires. Cette réglementation vise à protéger non seulement les habitations, mais aussi les habitants, les secours et les forêts elles-mêmes. En cas de non-respect, des sanctions peuvent être appliquées, mais l’enjeu principal reste la sécurité collective. Des études montrent qu’une maison correctement débroussaillée a beaucoup plus de chances de résister à un incendie qu’un terrain laissé à l’état naturel. Pour accompagner les particuliers dans cette démarche, le site officiel « @jedébroussaille.gouv.fr » met à disposition de nombreuses ressources pédagogiques. Vidéos explicatives, conseils pratiques et interventions d’experts permettent de comprendre précisément les obligations légales et les bonnes pratiques à adopter. Débroussailler aujourd’hui, c’est agir concrètement pour protéger sa famille, son logement et son environnement. Dans un contexte de multiplication des incendies, ce geste simple et accessible s’impose comme un pilier essentiel de la prévention et de l’adaptation au changement climatique. Les collectivités locales, les services de l’État et les citoyens ont un rôle complémentaire à jouer pour faire du débroussaillement une pratique régulière, partagée et durable, capable de réduire les dégâts, de faciliter l’intervention des pompiers et de renforcer la résilience des territoires face aux incendies de forêt futurs annoncés par les scientifiques français experts.

Si votre habitation se situe près d’un espace naturel, vous êtes donc directement concerné par ce danger. Face à cette menace, le débroussaillement constitue l’une des mesures de prévention les plus efficaces. Cette action consiste à réduire la végétation autour des constructions afin de limiter l’intensité et la propagation d’un incendie. Contrairement aux idées reçues, débroussailler ne signifie pas raser la végétation, mais diminuer la masse de combustible et rompre la continuité entre les arbres, les arbustes et les herbes sèches. Comme le rappelle Christophe Chantepy, expert national Défense des forêts contre les incendies à l’ONF, il s’agit avant tout de créer des zones de discontinuité capables de freiner le feu. Dans les quarante-huit départements français classés à risque, le débroussaillement est une obligation légale pour les propriétaires. Cette réglementation vise à protéger non seulement les habitations, mais aussi les habitants, les secours et les forêts elles-mêmes. En cas de non-respect, des sanctions peuvent être appliquées, mais l’enjeu principal reste la sécurité collective. Des études montrent qu’une maison correctement débroussaillée a beaucoup plus de chances de résister à un incendie qu’un terrain laissé à l’état naturel. Pour accompagner les particuliers dans cette démarche, le site officiel « @jedébroussaille.gouv.fr » met à disposition de nombreuses ressources pédagogiques. Vidéos explicatives, conseils pratiques et interventions d’experts permettent de comprendre précisément les obligations légales et les bonnes pratiques à adopter. Débroussailler aujourd’hui, c’est agir concrètement pour protéger sa famille, son logement et son environnement. Dans un contexte de multiplication des incendies, ce geste simple et accessible s’impose comme un pilier essentiel de la prévention et de l’adaptation au changement climatique. Les collectivités locales, les services de l’État et les citoyens ont un rôle complémentaire à jouer pour faire du débroussaillement une pratique régulière, partagée et durable, capable de réduire les dégâts, de faciliter l’intervention des pompiers et de renforcer la résilience des territoires face aux incendies de forêt futurs annoncés par les scientifiques français experts.