L’Office français de la biodiversité (OFB) a lancé sa campagne annuelle de contrôle et de prévention dans le domaine de la chasse. Cette initiative a pour objectif principal de garantir la sécurité, la légalité et la préservation des milieux naturels. Elle s’inscrit dans un contexte où certaines infractions et pratiques à risque nécessitent une vigilance accrue, en particulier dans les zones sensibles où la présence de la faune et d’usagers divers peut rendre l’activité cynégétique plus complexe.  Les motifs de cette opération sont nombreux et pédagogiques pour prévenir tout accident ou abus. La sécurité des chasseurs eux-mêmes, mais aussi des promeneurs et des autres usagers de la nature, est un autre enjeu majeur. Enfin, l’opération vise à prévenir les pratiques illégales, telles que le braconnage ou la chasse dans des zones protégées. Ces contrôles permettent d’identifier les situations à risque et de sensibiliser tous les acteurs de la chasse aux bonnes pratiques. Pour la cinquième année consécutive, l’OFB déploie donc cette opération jusqu’au 14 décembre. Elle combine information, sensibilisation, rappel des règles et, si nécessaire, verbalisation.

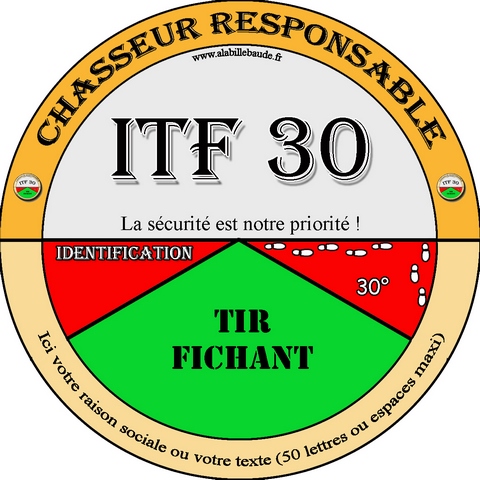

Les motifs de cette opération sont nombreux et pédagogiques pour prévenir tout accident ou abus. La sécurité des chasseurs eux-mêmes, mais aussi des promeneurs et des autres usagers de la nature, est un autre enjeu majeur. Enfin, l’opération vise à prévenir les pratiques illégales, telles que le braconnage ou la chasse dans des zones protégées. Ces contrôles permettent d’identifier les situations à risque et de sensibiliser tous les acteurs de la chasse aux bonnes pratiques. Pour la cinquième année consécutive, l’OFB déploie donc cette opération jusqu’au 14 décembre. Elle combine information, sensibilisation, rappel des règles et, si nécessaire, verbalisation.  L’objectif est clair : faire reculer une accidentologie qui, après vingt ans de baisse, a connu un léger rebond en 2024-2025. Les chasseurs doivent donc respecter plusieurs règles essentielles : permis de chasser, validation annuelle et attestation d’assurance, port de vêtements de couleur vive, notamment orange fluo, signaler temporairement leur présence sur les voies publiques et appliquer les trois fondamentaux de la sécurité : ITF30 (I pour identification, TF pour tir fichant, 30 pour le respect de l’angle de 30°). Cette opération illustre la volonté de l’OFB de concilier tradition cynégétique et exigences contemporaines de conservation. Elle rappelle que la chasse, pour rester un loisir responsable, doit s’inscrire dans un cadre réglementaire rigoureux, guidé par la science et la protection de la biodiversité. Grâce à ces contrôles et recommandations, l’Office contribue à prévenir les infractions, protéger la faune et renforcer la confiance entre les chasseurs, les collectivités locales et les gestionnaires de l’environnement. L’objectif final est simple mais fondamental : faire de la chasse une pratique sécurisée, respectueuse et durable, bénéfique à la fois pour l’homme et pour la nature.

L’objectif est clair : faire reculer une accidentologie qui, après vingt ans de baisse, a connu un léger rebond en 2024-2025. Les chasseurs doivent donc respecter plusieurs règles essentielles : permis de chasser, validation annuelle et attestation d’assurance, port de vêtements de couleur vive, notamment orange fluo, signaler temporairement leur présence sur les voies publiques et appliquer les trois fondamentaux de la sécurité : ITF30 (I pour identification, TF pour tir fichant, 30 pour le respect de l’angle de 30°). Cette opération illustre la volonté de l’OFB de concilier tradition cynégétique et exigences contemporaines de conservation. Elle rappelle que la chasse, pour rester un loisir responsable, doit s’inscrire dans un cadre réglementaire rigoureux, guidé par la science et la protection de la biodiversité. Grâce à ces contrôles et recommandations, l’Office contribue à prévenir les infractions, protéger la faune et renforcer la confiance entre les chasseurs, les collectivités locales et les gestionnaires de l’environnement. L’objectif final est simple mais fondamental : faire de la chasse une pratique sécurisée, respectueuse et durable, bénéfique à la fois pour l’homme et pour la nature.

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

À 14 ans, sa survie était compromise. Les agents du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, appuyés par la FDC de l’Ariège et l’INRAE de Toulouse, ont donc procédé à une délicate opération : la section de cette corne devenue dangereuse. Amaigri mais vivant, le bouquetin a pu être relâché immédiatement. Allégé de cette contrainte, il pourra mieux s’alimenter et affronter l’hiver. (photo ©Bouquetin Pyrénées - @Jean-Noël Gérard)

À 14 ans, sa survie était compromise. Les agents du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, appuyés par la FDC de l’Ariège et l’INRAE de Toulouse, ont donc procédé à une délicate opération : la section de cette corne devenue dangereuse. Amaigri mais vivant, le bouquetin a pu être relâché immédiatement. Allégé de cette contrainte, il pourra mieux s’alimenter et affronter l’hiver. (photo ©Bouquetin Pyrénées - @Jean-Noël Gérard) Au fondement de cette approche se trouvent cinq principes éthiques intangibles :

Au fondement de cette approche se trouvent cinq principes éthiques intangibles :  Le chasseur moderne documente ses actes, contribue aux inventaires locaux, participe à la science citoyenne et rend compte du sens comme des résultats de ses prélèvements. La communication constitue un chantier majeur. Pour retrouver la place sociale qui fut la sienne, la chasse doit être racontée honnêtement : son rôle dans la régulation écologique, sa participation au financement de la conservation, la formation qu’elle apporte au respect du vivant et à la compréhension du milieu. Communiquer signifie aussi montrer ce qui ne se voit pas : les engagements associatifs. La chasse doit redevenir visible comme école d’humilité et de responsabilité, et non comme loisir spectaculaire. Enfin, cette vision impose des actions collectives. Codes de bonnes pratiques co-construits avec les biologistes et les institutions, financement renforcé de la recherche appliquée, lutte contre l’industrialisation du trophée et généralisation de formations obligatoires à l’éthique, à la sécurité, à l’écologie et à la balistique responsable. Pour restaurer pleinement la valeur de la chasse, chaque chasseur doit agir sur trois leviers : se conformer à ces principes, s’engager publiquement, et participer aux structures de gestion locale. C’est par cette voie que la chasse retrouvera sa dimension fondatrice : un acte culturel enraciné dans le respect du vivant.

Le chasseur moderne documente ses actes, contribue aux inventaires locaux, participe à la science citoyenne et rend compte du sens comme des résultats de ses prélèvements. La communication constitue un chantier majeur. Pour retrouver la place sociale qui fut la sienne, la chasse doit être racontée honnêtement : son rôle dans la régulation écologique, sa participation au financement de la conservation, la formation qu’elle apporte au respect du vivant et à la compréhension du milieu. Communiquer signifie aussi montrer ce qui ne se voit pas : les engagements associatifs. La chasse doit redevenir visible comme école d’humilité et de responsabilité, et non comme loisir spectaculaire. Enfin, cette vision impose des actions collectives. Codes de bonnes pratiques co-construits avec les biologistes et les institutions, financement renforcé de la recherche appliquée, lutte contre l’industrialisation du trophée et généralisation de formations obligatoires à l’éthique, à la sécurité, à l’écologie et à la balistique responsable. Pour restaurer pleinement la valeur de la chasse, chaque chasseur doit agir sur trois leviers : se conformer à ces principes, s’engager publiquement, et participer aux structures de gestion locale. C’est par cette voie que la chasse retrouvera sa dimension fondatrice : un acte culturel enraciné dans le respect du vivant. La présence combinée de spécialistes des milieux naturels (écologie terrestre, aquatique, marine, biologie évolutive, restauration écologique), de scientifiques des relations entre humains et nature (anthropologie, sociologie, sciences politiques), et d’experts du droit et des politiques publiques, permet d’aborder la biodiversité à travers toutes ses dimensions. Cette pluralité disciplinaire favorise une compréhension intégrée des pressions sur les milieux, des leviers d’action pertinents, et des conditions sociales et institutionnelles nécessaires à leur mise en œuvre. Les personnalités, nommées pour cinq ans, reflètent la diversité des champs disciplinaires mobilisés pour comprendre, gérer et protéger la biodiversité. Certaines ont des profils publics bien identifiés, d’autres incarnent des expertises plus discrètes mais tout aussi essentielles. Le Conseil, en tant qu’instance consultative indépendante, joue un rôle stratégique dans l’orientation scientifique de l’OFB : il évalue les programmes, identifie les priorités, attire l’attention sur les enjeux émergents et contribue à la cohérence globale de l’action publique. L’ensemble forme une configuration solide pour accompagner les politiques françaises de biodiversité dans un contexte de pression écologique sans précédent et de montée des attentes sociétales envers la nature et ses usages...

La présence combinée de spécialistes des milieux naturels (écologie terrestre, aquatique, marine, biologie évolutive, restauration écologique), de scientifiques des relations entre humains et nature (anthropologie, sociologie, sciences politiques), et d’experts du droit et des politiques publiques, permet d’aborder la biodiversité à travers toutes ses dimensions. Cette pluralité disciplinaire favorise une compréhension intégrée des pressions sur les milieux, des leviers d’action pertinents, et des conditions sociales et institutionnelles nécessaires à leur mise en œuvre. Les personnalités, nommées pour cinq ans, reflètent la diversité des champs disciplinaires mobilisés pour comprendre, gérer et protéger la biodiversité. Certaines ont des profils publics bien identifiés, d’autres incarnent des expertises plus discrètes mais tout aussi essentielles. Le Conseil, en tant qu’instance consultative indépendante, joue un rôle stratégique dans l’orientation scientifique de l’OFB : il évalue les programmes, identifie les priorités, attire l’attention sur les enjeux émergents et contribue à la cohérence globale de l’action publique. L’ensemble forme une configuration solide pour accompagner les politiques françaises de biodiversité dans un contexte de pression écologique sans précédent et de montée des attentes sociétales envers la nature et ses usages... L’initiative se réfère implicitement à l’engagement pris à Dubaï lors de la COP28 d’abandonner progressivement les combustibles fossiles, mais évite soigneusement de prononcer ces mots qui menaçaient de faire échouer les négociations. Un rapport d’étape, soutenu par deux sessions d’information prévues en 2026, sera présenté à la COP31, sans pour autant engager les pays dans une feuille de route obligatoire. Face à ces limites, le président brésilien de la COP30, André Corrêa do Lago, a annoncé vouloir lancer des coalitions volontaires sur la sortie des fossiles et la lutte contre la déforestation, initiatives qui n’auront toutefois pas de valeur décisionnelle pour l’ensemble de la communauté internationale. Parallèlement, la conférence a ouvert de nouveaux chantiers, notamment un cycle de dialogue de trois ans sur les tensions commerciales liées à la transition climatique, une avancée obtenue par la Chine et d’autres pays émergents qui contestent des mesures comme la taxe carbone aux frontières européennes. En parallèle, plusieurs engagements non contraignants ont émergé : réduction du méthane, essor des carburants durables ou encore promesse sud-coréenne d’une sortie progressive du charbon. Bien que ces résultats témoignent d’avancées ponctuelles, la COP30 apparaît comme un compromis minimal, sauvant l’essentiel mais ne réussissant pas à donner l’élan politique décisif que certains attendaient pour accélérer la transition mondiale...

L’initiative se réfère implicitement à l’engagement pris à Dubaï lors de la COP28 d’abandonner progressivement les combustibles fossiles, mais évite soigneusement de prononcer ces mots qui menaçaient de faire échouer les négociations. Un rapport d’étape, soutenu par deux sessions d’information prévues en 2026, sera présenté à la COP31, sans pour autant engager les pays dans une feuille de route obligatoire. Face à ces limites, le président brésilien de la COP30, André Corrêa do Lago, a annoncé vouloir lancer des coalitions volontaires sur la sortie des fossiles et la lutte contre la déforestation, initiatives qui n’auront toutefois pas de valeur décisionnelle pour l’ensemble de la communauté internationale. Parallèlement, la conférence a ouvert de nouveaux chantiers, notamment un cycle de dialogue de trois ans sur les tensions commerciales liées à la transition climatique, une avancée obtenue par la Chine et d’autres pays émergents qui contestent des mesures comme la taxe carbone aux frontières européennes. En parallèle, plusieurs engagements non contraignants ont émergé : réduction du méthane, essor des carburants durables ou encore promesse sud-coréenne d’une sortie progressive du charbon. Bien que ces résultats témoignent d’avancées ponctuelles, la COP30 apparaît comme un compromis minimal, sauvant l’essentiel mais ne réussissant pas à donner l’élan politique décisif que certains attendaient pour accélérer la transition mondiale... Le rapporteur général Philippe Juvin (LR) a défendu une série d’amendements présentés comme une « année blanche » pour les opérateurs concernés : ils prévoient de plafonner un ensemble de taxes affectées et de geler ces plafonds au niveau de 2025, afin de dégager des marges de manœuvre budgétaires. L’enjeu est double : réaliser des économies en limitant la croissance automatique des ressources de certains organismes, et permettre au Parlement de réviser chaque année le niveau des plafonds, plutôt que de laisser ces recettes évoluer mécaniquement. L’OFB, dont une partie du budget dépend de taxes sur les activités cynégétiques et sur l’artificialisation des sols, serait directement concerné par ce gel, ce qui pourrait limiter sa capacité à financer des actions de police environnementale ou de restauration écologique. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, s’est dite « intéressée » par le principe d’un plafonnement généralisé, tout en émettant des réserves sur l’étendue des opérateurs visés. Elle a proposé de revoir le périmètre lors de la « navette parlementaire », phase où le Sénat et l’Assemblée doivent harmoniser leurs versions du texte. Dans un second temps, les députés ont débattu du financement des agences de l’eau, essentielles à la mise en œuvre de la politique de l’eau et à l’adaptation au changement climatique. Ils ont adopté un amendement visant à déplafonner leurs ressources, une demande régulièrement portée par les collectivités et les ONG. La ministre a annoncé être favorable à un renforcement du « plan eau », et a ouvert la porte à 125 millions d’euros supplémentaires en cours de navette. Enfin, contre l’avis du gouvernement, les députés ont voté une hausse du plafond des ressources des chambres d’agriculture, de 3,6 millions d’euros, répondant aux demandes du secteur pour stabiliser leur financement, notamment dans le cadre des missions d’accompagnement des agriculteurs.

Le rapporteur général Philippe Juvin (LR) a défendu une série d’amendements présentés comme une « année blanche » pour les opérateurs concernés : ils prévoient de plafonner un ensemble de taxes affectées et de geler ces plafonds au niveau de 2025, afin de dégager des marges de manœuvre budgétaires. L’enjeu est double : réaliser des économies en limitant la croissance automatique des ressources de certains organismes, et permettre au Parlement de réviser chaque année le niveau des plafonds, plutôt que de laisser ces recettes évoluer mécaniquement. L’OFB, dont une partie du budget dépend de taxes sur les activités cynégétiques et sur l’artificialisation des sols, serait directement concerné par ce gel, ce qui pourrait limiter sa capacité à financer des actions de police environnementale ou de restauration écologique. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, s’est dite « intéressée » par le principe d’un plafonnement généralisé, tout en émettant des réserves sur l’étendue des opérateurs visés. Elle a proposé de revoir le périmètre lors de la « navette parlementaire », phase où le Sénat et l’Assemblée doivent harmoniser leurs versions du texte. Dans un second temps, les députés ont débattu du financement des agences de l’eau, essentielles à la mise en œuvre de la politique de l’eau et à l’adaptation au changement climatique. Ils ont adopté un amendement visant à déplafonner leurs ressources, une demande régulièrement portée par les collectivités et les ONG. La ministre a annoncé être favorable à un renforcement du « plan eau », et a ouvert la porte à 125 millions d’euros supplémentaires en cours de navette. Enfin, contre l’avis du gouvernement, les députés ont voté une hausse du plafond des ressources des chambres d’agriculture, de 3,6 millions d’euros, répondant aux demandes du secteur pour stabiliser leur financement, notamment dans le cadre des missions d’accompagnement des agriculteurs. Face à cette évolution, le ministère de l’Agriculture a annoncé, le 21 novembre, un ensemble de mesures renforcées dans quatre départements particulièrement exposés : la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. Par arrêtés préfectoraux, ces territoires sont placés en zones réglementées supplémentaires. Trois leviers sont activés : biosécurité, surveillance et vaccination. Les sorties de canards en parcours sont désormais interdites ; dans les zones de protection, dindes et canards ne peuvent être déplacés que pour un enlèvement unique vers l’abattoir. Tout mouvement de lots de palmipèdes ou de dindes vers un autre élevage doit être précédé d’un dépistage obligatoire. La vaccination est également renforcée : une troisième dose devient obligatoire pour tous les élevages de canards de Vendée, ainsi que pour ceux situés dans les zones à risque ou près des foyers confirmés dans les trois autres départements. Ces mesures visent à empêcher l’installation durable du virus dans les filières de volailles, alors que la période des fêtes, cruciale pour les éleveurs de volailles festives, approche. Elles s’appuient sur la stratégie combinée de vaccination, biosécurité et surveillance qui avait permis une forte diminution des foyers lors des saisons 2023/2024 et 2024/2025. Toutefois, la mortalité massive observée dans la faune sauvage, également relevée dans d’autres pays européens, souligne la fragilité du contexte et le risque d’introduction répétée du virus dans les élevages. Les autorités rappellent enfin que tout oiseau ou mammifère sauvage trouvé mort ne doit pas être manipulé : le signalement doit être effectué auprès de l’OFB ou des fédérations de chasseurs. La consommation de volailles, d’œufs ou de foie gras reste sans danger pour l’être humain.

Face à cette évolution, le ministère de l’Agriculture a annoncé, le 21 novembre, un ensemble de mesures renforcées dans quatre départements particulièrement exposés : la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. Par arrêtés préfectoraux, ces territoires sont placés en zones réglementées supplémentaires. Trois leviers sont activés : biosécurité, surveillance et vaccination. Les sorties de canards en parcours sont désormais interdites ; dans les zones de protection, dindes et canards ne peuvent être déplacés que pour un enlèvement unique vers l’abattoir. Tout mouvement de lots de palmipèdes ou de dindes vers un autre élevage doit être précédé d’un dépistage obligatoire. La vaccination est également renforcée : une troisième dose devient obligatoire pour tous les élevages de canards de Vendée, ainsi que pour ceux situés dans les zones à risque ou près des foyers confirmés dans les trois autres départements. Ces mesures visent à empêcher l’installation durable du virus dans les filières de volailles, alors que la période des fêtes, cruciale pour les éleveurs de volailles festives, approche. Elles s’appuient sur la stratégie combinée de vaccination, biosécurité et surveillance qui avait permis une forte diminution des foyers lors des saisons 2023/2024 et 2024/2025. Toutefois, la mortalité massive observée dans la faune sauvage, également relevée dans d’autres pays européens, souligne la fragilité du contexte et le risque d’introduction répétée du virus dans les élevages. Les autorités rappellent enfin que tout oiseau ou mammifère sauvage trouvé mort ne doit pas être manipulé : le signalement doit être effectué auprès de l’OFB ou des fédérations de chasseurs. La consommation de volailles, d’œufs ou de foie gras reste sans danger pour l’être humain. Pour expliquer ce phénomène, deux grandes théories se sont développées : l’équilibre mutation–sélection, dans lequel les mutations réintroduisent la variation éliminée par la sélection purificatrice, et la sélection équilibrante, qui maintient activement des variants génétiques au sein des populations. La sélection équilibrante englobe plusieurs mécanismes : avantage de l’hétérozygotie, rareté avantageuse, ou encore compromis sélectifs selon les saisons, les sexes ou les niches écologiques. Longtemps considérée comme marginale, elle souffrait d’un manque d’exemples empiriques solides et de critiques théoriques liées notamment à la « charge génétique » qu’impliquerait son maintien généralisé. De plus, certains modèles prédisaient que les compromis génétiques conduisaient plus souvent à la perte qu’au maintien du polymorphisme. Par ailleurs, l’idée dominante selon laquelle les traits quantitatifs évoluent sous sélection stabilisatrice semblait restreindre encore davantage la place de la sélection équilibrante. Cependant, ce consensus s’est progressivement effrité. Les progrès du séquençage génomique ont multiplié les cas de polymorphismes maintenus par sélection équilibrante, révélant potentiellement une diversité jusqu’alors sous-estimée. De nouveaux modèles théoriques ont renouvelé la compréhension du phénomène. L’ensemble de ces avancées a ravivé l’intérêt pour la sélection équilibrante. Les chercheurs s’attachent donc à retracer l’évolution de ces modèles, leur objectif étant de relier ces prédictions aux données empiriques actuelles et de mieux comprendre les mécanismes évolutifs responsables du maintien de la diversité génétique.

Pour expliquer ce phénomène, deux grandes théories se sont développées : l’équilibre mutation–sélection, dans lequel les mutations réintroduisent la variation éliminée par la sélection purificatrice, et la sélection équilibrante, qui maintient activement des variants génétiques au sein des populations. La sélection équilibrante englobe plusieurs mécanismes : avantage de l’hétérozygotie, rareté avantageuse, ou encore compromis sélectifs selon les saisons, les sexes ou les niches écologiques. Longtemps considérée comme marginale, elle souffrait d’un manque d’exemples empiriques solides et de critiques théoriques liées notamment à la « charge génétique » qu’impliquerait son maintien généralisé. De plus, certains modèles prédisaient que les compromis génétiques conduisaient plus souvent à la perte qu’au maintien du polymorphisme. Par ailleurs, l’idée dominante selon laquelle les traits quantitatifs évoluent sous sélection stabilisatrice semblait restreindre encore davantage la place de la sélection équilibrante. Cependant, ce consensus s’est progressivement effrité. Les progrès du séquençage génomique ont multiplié les cas de polymorphismes maintenus par sélection équilibrante, révélant potentiellement une diversité jusqu’alors sous-estimée. De nouveaux modèles théoriques ont renouvelé la compréhension du phénomène. L’ensemble de ces avancées a ravivé l’intérêt pour la sélection équilibrante. Les chercheurs s’attachent donc à retracer l’évolution de ces modèles, leur objectif étant de relier ces prédictions aux données empiriques actuelles et de mieux comprendre les mécanismes évolutifs responsables du maintien de la diversité génétique. Isbell développe cette idée dans sa « Snake Detection Theory », selon laquelle la coévolution entre serpents et primates aurait contribué à affiner progressivement nos capacités visuelles. Cette évolution se serait renforcée sous deux pressions majeures : survivre à ces prédateurs et trouver de la nourriture. Vivre dans les arbres, en plein jour, aurait stimulé le développement d’une vision précise, capable de distinguer rapidement dangers et ressources. Des preuves génétiques soutiennent cette hypothèse : les primates d’Asie et d’Afrique présentent une certaine résistance au venin de cobra, signe de leur longue cohabitation avec ces reptiles. À l’inverse, les primates de Madagascar et d’Amérique du Sud, qui n’ont jamais évolué aux côtés de cobras, n’ont pas développé cette adaptation. La transmission de cette peur apparaît également dans le comportement des singes actuels. Des expériences montrent qu’un jeune singe peut apprendre à craindre les serpents en observant des congénères plus âgés réagir avec prudence. En revanche, aucun apprentissage ne se produit face à des objets inoffensifs. Même élevés en captivité et loin des menaces naturelles, certains macaques manifestent encore une réaction de vigilance mêlée de fascination en présence de serpents. Chez les humains, cette réponse s’appuie sur deux systèmes visuels complémentaires : l’un réagit inconsciemment et de manière quasi instantanée, tandis que l’autre analyse consciemment la situation. C’est ce traitement en deux temps qui explique pourquoi nous sursautons parfois avant même d’avoir identifié ce que nous avons vu. Cette réaction de défense automatique, héritée de nos ancêtres, reste active aujourd’hui, qu’il s’agisse d’une randonnée, d’un jardin ou même d’une branche suspecte au sol. Ainsi, la peur des serpents n’est pas qu’un réflexe irrationnel, mais le vestige d’un très ancien face-à-face entre nos lointains ancêtres et l’un de leurs plus grands prédateurs.

Isbell développe cette idée dans sa « Snake Detection Theory », selon laquelle la coévolution entre serpents et primates aurait contribué à affiner progressivement nos capacités visuelles. Cette évolution se serait renforcée sous deux pressions majeures : survivre à ces prédateurs et trouver de la nourriture. Vivre dans les arbres, en plein jour, aurait stimulé le développement d’une vision précise, capable de distinguer rapidement dangers et ressources. Des preuves génétiques soutiennent cette hypothèse : les primates d’Asie et d’Afrique présentent une certaine résistance au venin de cobra, signe de leur longue cohabitation avec ces reptiles. À l’inverse, les primates de Madagascar et d’Amérique du Sud, qui n’ont jamais évolué aux côtés de cobras, n’ont pas développé cette adaptation. La transmission de cette peur apparaît également dans le comportement des singes actuels. Des expériences montrent qu’un jeune singe peut apprendre à craindre les serpents en observant des congénères plus âgés réagir avec prudence. En revanche, aucun apprentissage ne se produit face à des objets inoffensifs. Même élevés en captivité et loin des menaces naturelles, certains macaques manifestent encore une réaction de vigilance mêlée de fascination en présence de serpents. Chez les humains, cette réponse s’appuie sur deux systèmes visuels complémentaires : l’un réagit inconsciemment et de manière quasi instantanée, tandis que l’autre analyse consciemment la situation. C’est ce traitement en deux temps qui explique pourquoi nous sursautons parfois avant même d’avoir identifié ce que nous avons vu. Cette réaction de défense automatique, héritée de nos ancêtres, reste active aujourd’hui, qu’il s’agisse d’une randonnée, d’un jardin ou même d’une branche suspecte au sol. Ainsi, la peur des serpents n’est pas qu’un réflexe irrationnel, mais le vestige d’un très ancien face-à-face entre nos lointains ancêtres et l’un de leurs plus grands prédateurs. Les professionnels de la faune sauvage et les responsables environnementaux ne disposent pas toujours des compétences ou du mandat légal pour traiter ces questions. Même lorsque les services vétérinaires interviennent, ils sont souvent limités par l’absence de réglementation adaptée et le manque de ressources financières et techniques. Conséquence : la santé de la faune sauvage reste fréquemment négligée, malgré son rôle clé dans les écosystèmes et la prévention des risques pour les animaux domestiques et les humains. Pour l’OMSA (Organisation Mondiale de la Santé Animale), améliorer la gestion de la faune sauvage nécessite la mise en place de cadres multisectoriels solides. La collaboration entre les services chargés de la santé animale (de rente et sauvage) est essentielle pour protéger efficacement les espèces, les écosystèmes et les populations humaines. Or, dans de (trop) nombreux pays, la surveillance des animaux domestiques et sauvages reste séparée, alors que les agents pathogènes circulent librement entre espèces. L’adoption d’une méthodologie holistique et le partage en temps réel des données entre secteurs sont donc indispensables pour mieux comprendre la transmission des maladies et anticiper les foyers.

Les professionnels de la faune sauvage et les responsables environnementaux ne disposent pas toujours des compétences ou du mandat légal pour traiter ces questions. Même lorsque les services vétérinaires interviennent, ils sont souvent limités par l’absence de réglementation adaptée et le manque de ressources financières et techniques. Conséquence : la santé de la faune sauvage reste fréquemment négligée, malgré son rôle clé dans les écosystèmes et la prévention des risques pour les animaux domestiques et les humains. Pour l’OMSA (Organisation Mondiale de la Santé Animale), améliorer la gestion de la faune sauvage nécessite la mise en place de cadres multisectoriels solides. La collaboration entre les services chargés de la santé animale (de rente et sauvage) est essentielle pour protéger efficacement les espèces, les écosystèmes et les populations humaines. Or, dans de (trop) nombreux pays, la surveillance des animaux domestiques et sauvages reste séparée, alors que les agents pathogènes circulent librement entre espèces. L’adoption d’une méthodologie holistique et le partage en temps réel des données entre secteurs sont donc indispensables pour mieux comprendre la transmission des maladies et anticiper les foyers. Leurs interventions ont permis d’alimenter les discussions sur les évolutions législatives et les enjeux liés à l’usage civil des armes en Europe. Le débat a également bénéficié des contributions de la présidente de l’ESFAM, Marie-Pierre Dechene, du secrétaire général de FACE, David Scallan, et d’un représentant de la Commission européenne. L’objectif principal de la rencontre était d’évaluer l’évolution du cadre réglementaire européen tout en cherchant un équilibre entre sécurité publique et reconnaissance des besoins des industries concernées, des chasseurs et des tireurs sportifs. Les participants ont ainsi pu examiner les initiatives législatives et non législatives en cours ou à venir, notamment celles destinées à renforcer la traçabilité, la conformité et la sécurité entourant l’usage légal des armes. Ce dialogue a également permis d’aborder la nécessité de maintenir une réglementation cohérente, à la fois stricte sur le plan sécuritaire et adaptée aux réalités des technologies modernes et des pratiques légitimes. Tant FACE qu’ESFAM ont insisté sur l’importance de ne pas négliger la contribution économique, sociale et culturelle de la chasse et du tir sportif en Europe. Marie-Pierre Dechene a rappelé le rôle majeur des fabricants européens d’armes de sport dans le développement d’un cadre législatif solide, pragmatique et pérenne. Les organisations ont aussi souligné leur engagement en faveur d’une coopération constructive et d’un dialogue continu avec les institutions européennes. Au terme de la soirée, les organisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et ont remercié l’ensemble des participants. Ce rendez-vous annuel confirme une fois de plus la volonté des différents acteurs d’œuvrer de concert pour une politique européenne équilibrée, garantissant à la fois sécurité, transparence et reconnaissance du rôle des utilisateurs légitimes d’armes à feu au sein de l’Union.

Leurs interventions ont permis d’alimenter les discussions sur les évolutions législatives et les enjeux liés à l’usage civil des armes en Europe. Le débat a également bénéficié des contributions de la présidente de l’ESFAM, Marie-Pierre Dechene, du secrétaire général de FACE, David Scallan, et d’un représentant de la Commission européenne. L’objectif principal de la rencontre était d’évaluer l’évolution du cadre réglementaire européen tout en cherchant un équilibre entre sécurité publique et reconnaissance des besoins des industries concernées, des chasseurs et des tireurs sportifs. Les participants ont ainsi pu examiner les initiatives législatives et non législatives en cours ou à venir, notamment celles destinées à renforcer la traçabilité, la conformité et la sécurité entourant l’usage légal des armes. Ce dialogue a également permis d’aborder la nécessité de maintenir une réglementation cohérente, à la fois stricte sur le plan sécuritaire et adaptée aux réalités des technologies modernes et des pratiques légitimes. Tant FACE qu’ESFAM ont insisté sur l’importance de ne pas négliger la contribution économique, sociale et culturelle de la chasse et du tir sportif en Europe. Marie-Pierre Dechene a rappelé le rôle majeur des fabricants européens d’armes de sport dans le développement d’un cadre législatif solide, pragmatique et pérenne. Les organisations ont aussi souligné leur engagement en faveur d’une coopération constructive et d’un dialogue continu avec les institutions européennes. Au terme de la soirée, les organisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et ont remercié l’ensemble des participants. Ce rendez-vous annuel confirme une fois de plus la volonté des différents acteurs d’œuvrer de concert pour une politique européenne équilibrée, garantissant à la fois sécurité, transparence et reconnaissance du rôle des utilisateurs légitimes d’armes à feu au sein de l’Union. Si les sangliers commettent leurs dégâts principalement dans les cultures, les densités de cervidés provoquent un fort abroutissement des jeunes pousses et d’écorçage des plants, posant un risque majeur pour la régénération forestière. Un exemple particulièrement frappant se trouve dans la forêt communale de Mognéville, près de Bar le Duc, où une parcelle replantée en 2021 est systématiquement ravagée, la régénération naturelle ne parvient plus à s’installer, et faute de jeunes arbres, les coupes prévues ne peuvent pas être valorisées, entraînant des pertes financières importantes. Face à cette situation critique, les communes forestières de la Meuse ont demandé à l’Etat d’intervenir. Sous l’autorité du préfet, Xavier Delarue, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour renforcer la chasse aux cervidés, visant à limiter leurs populations et le SDGC qui couvre la période 2019 2025, a été prorogé afin de faciliter la régulation de ces populations de grands animaux, afin de restaurer un équilibre agro sylvo cynégétique. Ces chiffres montrent que la Meuse met en œuvre des moyens importants pour réguler sa faune, et les mesures prises traduisent une volonté politique forte du préfet et des acteurs locaux, mais l’enjeu sera de maintenir des prélèvements suffisants tout en assurant la durabilité écologique...

Si les sangliers commettent leurs dégâts principalement dans les cultures, les densités de cervidés provoquent un fort abroutissement des jeunes pousses et d’écorçage des plants, posant un risque majeur pour la régénération forestière. Un exemple particulièrement frappant se trouve dans la forêt communale de Mognéville, près de Bar le Duc, où une parcelle replantée en 2021 est systématiquement ravagée, la régénération naturelle ne parvient plus à s’installer, et faute de jeunes arbres, les coupes prévues ne peuvent pas être valorisées, entraînant des pertes financières importantes. Face à cette situation critique, les communes forestières de la Meuse ont demandé à l’Etat d’intervenir. Sous l’autorité du préfet, Xavier Delarue, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour renforcer la chasse aux cervidés, visant à limiter leurs populations et le SDGC qui couvre la période 2019 2025, a été prorogé afin de faciliter la régulation de ces populations de grands animaux, afin de restaurer un équilibre agro sylvo cynégétique. Ces chiffres montrent que la Meuse met en œuvre des moyens importants pour réguler sa faune, et les mesures prises traduisent une volonté politique forte du préfet et des acteurs locaux, mais l’enjeu sera de maintenir des prélèvements suffisants tout en assurant la durabilité écologique...