Les négociations internationales visant à élaborer un traité mondial juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique ont repris à Genève depuis le 4 août 2025, pour une cinquième session qui se poursuivra jusqu’au 14 août. La France, aux côtés de l’Union européenne, y joue un rôle central, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, y mènera les dernières phases de discussion.  La pollution plastique est aujourd’hui considérée comme une urgence environnementale et sanitaire. Si rien n’est fait, la production mondiale de plastique pourrait tripler d’ici à 2060. En France, environ 100 000 tonnes de déchets plastiques se retrouvent chaque année dans la nature. Ce fléau a des conséquences graves sur la biodiversité, en particulier dans les milieux marins, et menace également la santé humaine : plus de 25 % des substances chimiques contenues dans les plastiques sont classées comme dangereuses. Dans le cadre de cette cinquième session, la France s’est engagée à défendre un traité ambitieux, couvrant l’ensemble du cycle de vie du plastique, de sa production à sa fin de vie. Sur le plan national, la France a déjà mis en œuvre des mesures concrètes : interdiction progressive des plastiques à usage unique d’ici 2040, promotion du réemploi, développement du recyclage, et responsabilisation des producteurs (REP). La session de Genève représente donc un moment clé : les pays doivent s’entendre sur un texte commun, ambitieux et applicable, pour lutter efficacement contre cette pollution. Agnès Pannier-Runacher a rappelé l’enjeu avec force : « Sans un accord mondial juridiquement contraignant, la production de plastique continuera à croître et avec elle, une pollution aux effets destructeurs pour notre santé et notre planète. Ces négociations sont une opportunité historique pour inverser la tendance. »

La pollution plastique est aujourd’hui considérée comme une urgence environnementale et sanitaire. Si rien n’est fait, la production mondiale de plastique pourrait tripler d’ici à 2060. En France, environ 100 000 tonnes de déchets plastiques se retrouvent chaque année dans la nature. Ce fléau a des conséquences graves sur la biodiversité, en particulier dans les milieux marins, et menace également la santé humaine : plus de 25 % des substances chimiques contenues dans les plastiques sont classées comme dangereuses. Dans le cadre de cette cinquième session, la France s’est engagée à défendre un traité ambitieux, couvrant l’ensemble du cycle de vie du plastique, de sa production à sa fin de vie. Sur le plan national, la France a déjà mis en œuvre des mesures concrètes : interdiction progressive des plastiques à usage unique d’ici 2040, promotion du réemploi, développement du recyclage, et responsabilisation des producteurs (REP). La session de Genève représente donc un moment clé : les pays doivent s’entendre sur un texte commun, ambitieux et applicable, pour lutter efficacement contre cette pollution. Agnès Pannier-Runacher a rappelé l’enjeu avec force : « Sans un accord mondial juridiquement contraignant, la production de plastique continuera à croître et avec elle, une pollution aux effets destructeurs pour notre santé et notre planète. Ces négociations sont une opportunité historique pour inverser la tendance. »

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

La saison 2024-2025 s'est révélée exceptionnelle, marquant un succès avec la capture, sur 51 départements, de 3 181 bécassines (2547 bécassines des marais, et 634 bécassines sourdes), le deuxième plus grand nombre depuis l'établissement du réseau. La lettre d’informations de l’OFB présente un bilan détaillé des captures à l'échelle nationale et régionale, ainsi que des résultats sur le ratio d'âge et les reprises de bagues.

La saison 2024-2025 s'est révélée exceptionnelle, marquant un succès avec la capture, sur 51 départements, de 3 181 bécassines (2547 bécassines des marais, et 634 bécassines sourdes), le deuxième plus grand nombre depuis l'établissement du réseau. La lettre d’informations de l’OFB présente un bilan détaillé des captures à l'échelle nationale et régionale, ainsi que des résultats sur le ratio d'âge et les reprises de bagues.  Elle aborde également les expériences originales, telles que les captures en milieu urbain et par drone, ainsi que les développements récents du programme Balise. Dans une perspective européenne, le groupe d'experts NADEG s'intéresse également à la durabilité de la chasse des espèces migratrices, incluant la bécassine des marais. La France, en tant que l'un des principaux préleveurs européens, est particulièrement concernée et pourrait être amenée à adopter des mesures de régulation, bien que l’analyse menée par le CNRS/CEFE, ne montre pas de déclin significatif, ni d'amélioration notable, depuis 2006-2007. Des données supplémentaires sont donc nécessaires pour une évaluation plus précise, soulignant l'importance continue des efforts de collecte de données, mais nul doute que là encore, l’étau se resserre...

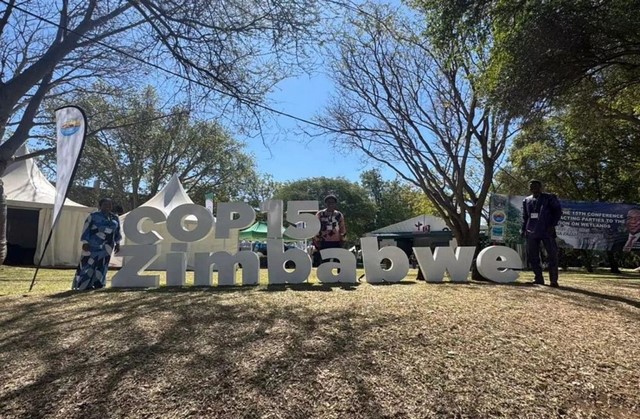

Elle aborde également les expériences originales, telles que les captures en milieu urbain et par drone, ainsi que les développements récents du programme Balise. Dans une perspective européenne, le groupe d'experts NADEG s'intéresse également à la durabilité de la chasse des espèces migratrices, incluant la bécassine des marais. La France, en tant que l'un des principaux préleveurs européens, est particulièrement concernée et pourrait être amenée à adopter des mesures de régulation, bien que l’analyse menée par le CNRS/CEFE, ne montre pas de déclin significatif, ni d'amélioration notable, depuis 2006-2007. Des données supplémentaires sont donc nécessaires pour une évaluation plus précise, soulignant l'importance continue des efforts de collecte de données, mais nul doute que là encore, l’étau se resserre...  Les discussions ont mis en lumière le rôle vital de ces zones, comprenant des habitats tels que les marais, mangroves, et lacs, dans la régulation climatique, la préservation de la biodiversité et la réduction des risques de catastrophes naturelles. La COP15 a adopté plusieurs résolutions, incluant l'accélération des actions nationales et régionales, l'amélioration des systèmes de suivi et de partage d'informations, ainsi que le renforcement des capacités pour la conservation des zones humides.

Les discussions ont mis en lumière le rôle vital de ces zones, comprenant des habitats tels que les marais, mangroves, et lacs, dans la régulation climatique, la préservation de la biodiversité et la réduction des risques de catastrophes naturelles. La COP15 a adopté plusieurs résolutions, incluant l'accélération des actions nationales et régionales, l'amélioration des systèmes de suivi et de partage d'informations, ainsi que le renforcement des capacités pour la conservation des zones humides.  Un des moments forts a été la « Déclaration de Victoria Falls », appelant à une mobilisation renforcée des ressources financières et politiques pour la restauration et la gestion durable des zones humides à travers le monde. Evelyn Ndlovu, ministre zimbabwéenne de l'Environnement, du Climat et de la Faune, et présidente de la COP15, a souligné l'importance de cette initiative et encouragé les pays participants à intégrer ces engagements dans leurs politiques nationales. L'accent a également été mis sur la protection des espèces menacées comme les oiseaux migrateurs et les dauphins de rivière, considérés comme des indicateurs clés de la santé des écosystèmes des zones humides intérieures. Enfin, la conférence a appelé à renforcer la coopération internationale et à créer des synergies avec d'autres initiatives environnementales mondiales pour mieux répondre aux défis globaux tels que le changement climatique et la pollution plastique.

Un des moments forts a été la « Déclaration de Victoria Falls », appelant à une mobilisation renforcée des ressources financières et politiques pour la restauration et la gestion durable des zones humides à travers le monde. Evelyn Ndlovu, ministre zimbabwéenne de l'Environnement, du Climat et de la Faune, et présidente de la COP15, a souligné l'importance de cette initiative et encouragé les pays participants à intégrer ces engagements dans leurs politiques nationales. L'accent a également été mis sur la protection des espèces menacées comme les oiseaux migrateurs et les dauphins de rivière, considérés comme des indicateurs clés de la santé des écosystèmes des zones humides intérieures. Enfin, la conférence a appelé à renforcer la coopération internationale et à créer des synergies avec d'autres initiatives environnementales mondiales pour mieux répondre aux défis globaux tels que le changement climatique et la pollution plastique. Il souligne que cette décision dépasse les attentes, mettant en lumière l'urgence de la question climatique à l'échelle mondiale. L'unanimité des quinze juges de la CIJ, sur cet avis, renforce son impact, réaffirmant la responsabilité des États à protéger le système climatique et l'environnement contre les émissions de gaz à effet de serre, d'origine anthropique. La genèse de cette décision remonte à une initiative du collectif « Pacific Islands Students Fighting Climate Change » en 2019, appuyée par l'État du Vanuatu. Cette démarche a abouti à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en mars 2023, demandant à la CIJ un avis consultatif. La Cour, dans son avis, clarifie le droit applicable en identifiant plusieurs textes juridiques, notamment la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'Accord de Paris. Elle définit de fait, l'obligation des États de prévenir les dommages et de coopérer, tout en reconnaissant les principes de responsabilités communes, mais différenciées...

Il souligne que cette décision dépasse les attentes, mettant en lumière l'urgence de la question climatique à l'échelle mondiale. L'unanimité des quinze juges de la CIJ, sur cet avis, renforce son impact, réaffirmant la responsabilité des États à protéger le système climatique et l'environnement contre les émissions de gaz à effet de serre, d'origine anthropique. La genèse de cette décision remonte à une initiative du collectif « Pacific Islands Students Fighting Climate Change » en 2019, appuyée par l'État du Vanuatu. Cette démarche a abouti à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en mars 2023, demandant à la CIJ un avis consultatif. La Cour, dans son avis, clarifie le droit applicable en identifiant plusieurs textes juridiques, notamment la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'Accord de Paris. Elle définit de fait, l'obligation des États de prévenir les dommages et de coopérer, tout en reconnaissant les principes de responsabilités communes, mais différenciées... Couvrant environ 2 462 hectares répartis sur dix communes, cette nouvelle réserve renforce la trame verte et bleue, outil clé de préservation écologique. Elle protège un des paysages les plus riches et les mieux conservés de La Bassée, composé de milieux humides remarquables (cours d’eau, forêts alluviales, prairies...), abritant plus de 120 espèces végétales et animales, comme la Gesse des marais, le Râle des genêts ou la Cordulie à corps fin. Jusqu’à présent, seule la partie seine-et-marnaise de La Bassée bénéficiait de ce statut. Cette extension vise à préserver les continuités écologiques, renforcer la résilience des espèces face au changement climatique, et protéger des services écosystémiques essentiels, comme l’approvisionnement en eau et l’atténuation des crues.

Couvrant environ 2 462 hectares répartis sur dix communes, cette nouvelle réserve renforce la trame verte et bleue, outil clé de préservation écologique. Elle protège un des paysages les plus riches et les mieux conservés de La Bassée, composé de milieux humides remarquables (cours d’eau, forêts alluviales, prairies...), abritant plus de 120 espèces végétales et animales, comme la Gesse des marais, le Râle des genêts ou la Cordulie à corps fin. Jusqu’à présent, seule la partie seine-et-marnaise de La Bassée bénéficiait de ce statut. Cette extension vise à préserver les continuités écologiques, renforcer la résilience des espèces face au changement climatique, et protéger des services écosystémiques essentiels, comme l’approvisionnement en eau et l’atténuation des crues.  Lors de la plus récente, quatre de ses brebis ont été tuées et quatre blessées. D’après d’autres éleveurs, le loup ne serait plus un visiteur isolé dans la région : une meute comprenant un couple et deux louveteaux aurait été observée. La préfecture rappelle que les éleveurs ayant mis en place des dispositifs de protection peuvent aussi bénéficier d’autorisations de tir de défense, qui peuvent être réalisés par l’éleveur lui-même ou par un chasseur habilité, formé par l’OFB...

Lors de la plus récente, quatre de ses brebis ont été tuées et quatre blessées. D’après d’autres éleveurs, le loup ne serait plus un visiteur isolé dans la région : une meute comprenant un couple et deux louveteaux aurait été observée. La préfecture rappelle que les éleveurs ayant mis en place des dispositifs de protection peuvent aussi bénéficier d’autorisations de tir de défense, qui peuvent être réalisés par l’éleveur lui-même ou par un chasseur habilité, formé par l’OFB... Le label Territoires de faune sauvage, également connu sous le nom de « Wildlife Estates », incarne une initiative novatrice et complémentaire pour la conservation de la nature. Avec près de 100 territoires en France et plus de 550 en Europe, ce label a su se développer sur un cadre robuste, orienté vers l'avenir, répondant à l'urgence écologique de notre époque et à la réalité des financements publics limités. Les rencontres de septembre offriront une plateforme unique pour les propriétaires labellisés, les candidats potentiels et tous les acteurs impliqués dans la gestion et la préservation des territoires.

Le label Territoires de faune sauvage, également connu sous le nom de « Wildlife Estates », incarne une initiative novatrice et complémentaire pour la conservation de la nature. Avec près de 100 territoires en France et plus de 550 en Europe, ce label a su se développer sur un cadre robuste, orienté vers l'avenir, répondant à l'urgence écologique de notre époque et à la réalité des financements publics limités. Les rencontres de septembre offriront une plateforme unique pour les propriétaires labellisés, les candidats potentiels et tous les acteurs impliqués dans la gestion et la préservation des territoires.  Les deux journées seront rythmées par des tables rondes, des échanges d'expériences et des visites de terrains. Ces activités visent à explorer comment les propriétaires ruraux peuvent jouer un rôle constructif dans l'agenda de la biodiversité, particulièrement à l'aube de la mise en œuvre imminente du Règlement sur la Restauration de la Nature au sein de l'Union Européenne. L'accent sera mis sur le partage des meilleures pratiques et des défis rencontrés, tout en examinant les synergies potentielles entre l'ambition publique et l'initiative privée. Pour les participants, cette rencontre représente bien plus qu'un simple événement : c'est une opportunité de contribuer activement à un mouvement européen de préservation de la nature, où les actions individuelles se transforment en impacts collectifs significatifs. En rejoignant ces rencontres, chaque propriétaire labellisé ou intéressé contribue à façonner un avenir où la conservation de la faune sauvage et la durabilité des territoires ruraux vont de pair.

Les deux journées seront rythmées par des tables rondes, des échanges d'expériences et des visites de terrains. Ces activités visent à explorer comment les propriétaires ruraux peuvent jouer un rôle constructif dans l'agenda de la biodiversité, particulièrement à l'aube de la mise en œuvre imminente du Règlement sur la Restauration de la Nature au sein de l'Union Européenne. L'accent sera mis sur le partage des meilleures pratiques et des défis rencontrés, tout en examinant les synergies potentielles entre l'ambition publique et l'initiative privée. Pour les participants, cette rencontre représente bien plus qu'un simple événement : c'est une opportunité de contribuer activement à un mouvement européen de préservation de la nature, où les actions individuelles se transforment en impacts collectifs significatifs. En rejoignant ces rencontres, chaque propriétaire labellisé ou intéressé contribue à façonner un avenir où la conservation de la faune sauvage et la durabilité des territoires ruraux vont de pair. Depuis janvier 2025, 270 brebis ont été tuées par les loups, soulignant les préoccupations sérieuses quant à l'impact potentiel de cette nouvelle portée sur l'agriculture locale. Thomas Millot, président des JA 52, a déclaré : « Si les cinq louveteaux suivent le rythme de leurs parents, les dégâts pourraient être considérables... ». Il souligne également l'inefficacité du Plan National d'Actions sur le loup, adapté de manière inégale selon les régions, et appelle à une gestion plus adaptative pour soutenir les pratiques pastorales locales. Quant à Pierre-Edouard Brutel, un éleveur à Bassoncourt, directement touché par les attaques de loups, il reste sceptique sur ces naissances.... La préfecture, de son côté, insiste sur la nécessité de renforcer les mesures de protection existantes pour minimiser la prédation sur les troupeaux domestiques et orienter les loups vers la faune sauvage. Cependant, les défis restent nombreux, notamment la diversité des paysages et des pratiques agricoles dans la région, nécessitant une approche nuancée du plan de gestion. Le rêve utopique d’une coexistence possible entre loups et activités humaines continue... (Photo OFB)

Depuis janvier 2025, 270 brebis ont été tuées par les loups, soulignant les préoccupations sérieuses quant à l'impact potentiel de cette nouvelle portée sur l'agriculture locale. Thomas Millot, président des JA 52, a déclaré : « Si les cinq louveteaux suivent le rythme de leurs parents, les dégâts pourraient être considérables... ». Il souligne également l'inefficacité du Plan National d'Actions sur le loup, adapté de manière inégale selon les régions, et appelle à une gestion plus adaptative pour soutenir les pratiques pastorales locales. Quant à Pierre-Edouard Brutel, un éleveur à Bassoncourt, directement touché par les attaques de loups, il reste sceptique sur ces naissances.... La préfecture, de son côté, insiste sur la nécessité de renforcer les mesures de protection existantes pour minimiser la prédation sur les troupeaux domestiques et orienter les loups vers la faune sauvage. Cependant, les défis restent nombreux, notamment la diversité des paysages et des pratiques agricoles dans la région, nécessitant une approche nuancée du plan de gestion. Le rêve utopique d’une coexistence possible entre loups et activités humaines continue... (Photo OFB) Les ornières profondes laissées dans leur sillage défigurent les sols et perturbent gravement les écosystèmes, au point que des années ne suffisent plus à réparer les cicatrices infligées. Face à cette dégradation préoccupante, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a lancé le 24 juillet, un plan d’action national pour la préservation des sols forestiers, qui représentent le plus grand réservoir de carbone terrestre. Leur altération menace directement leur capacité à remplir des fonctions écologiques essentielles : stockage du carbone, filtration de l’eau, support de biodiversité, régulation climatique.... Les protéger, c’est donc lutter contre le changement climatique. Cela implique notamment de revoir en profondeur les pratiques de récolte du bois, de limiter l’utilisation d’engins lourds ou d’adapter leur usage. Il est prévu de créer un réseau national sur la mécanisation forestière durable, et de promouvoir des pratiques comme le maintien sur place des feuilles et des souches, qui nourrissent naturellement le sol...

Les ornières profondes laissées dans leur sillage défigurent les sols et perturbent gravement les écosystèmes, au point que des années ne suffisent plus à réparer les cicatrices infligées. Face à cette dégradation préoccupante, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a lancé le 24 juillet, un plan d’action national pour la préservation des sols forestiers, qui représentent le plus grand réservoir de carbone terrestre. Leur altération menace directement leur capacité à remplir des fonctions écologiques essentielles : stockage du carbone, filtration de l’eau, support de biodiversité, régulation climatique.... Les protéger, c’est donc lutter contre le changement climatique. Cela implique notamment de revoir en profondeur les pratiques de récolte du bois, de limiter l’utilisation d’engins lourds ou d’adapter leur usage. Il est prévu de créer un réseau national sur la mécanisation forestière durable, et de promouvoir des pratiques comme le maintien sur place des feuilles et des souches, qui nourrissent naturellement le sol... Le stress, notamment dans ses formes physiologiques, illustre cette complexité, qui rend l’évaluation difficile. Historiquement, la notion de bien-être animal s’est formalisée suite aux critiques éthiques sur les pratiques industrielles et zoologiques.

Le stress, notamment dans ses formes physiologiques, illustre cette complexité, qui rend l’évaluation difficile. Historiquement, la notion de bien-être animal s’est formalisée suite aux critiques éthiques sur les pratiques industrielles et zoologiques.  Le rapport Brambell de 1965 a introduit le cadre des cinq libertés, axé sur l’absence de souffrances. Mais, jugé incomplet, car centré sur les états négatifs, il a été enrichi par le modèle des cinq domaines, qui inclut l’état mental de l’animal et reconnaît les expériences positives. De nouveaux concepts ont émergé, comme celui d’une « vie digne d’être vécue » ou de la « qualité de vie », apportant une dimension temporelle et dynamique au bien-être. Le « Dynamic Animal Welfare Concept (DAWCon) intègre donc les émotions, la santé et le comportement, pour une évaluation plus complète. Cependant, des recherches récentes montrent que les niveaux de glucocorticoïdes ne sont pas toujours de bons indicateurs du bien-être : ils peuvent augmenter aussi bien en cas de douleur qu’en situation plaisante. Cela souligne la nécessité d’intégrer plusieurs dimensions (comportementales, physiologiques, émotionnelles) dans l’évaluation du bien-être animal, du travail en perspective pour les chercheurs...

Le rapport Brambell de 1965 a introduit le cadre des cinq libertés, axé sur l’absence de souffrances. Mais, jugé incomplet, car centré sur les états négatifs, il a été enrichi par le modèle des cinq domaines, qui inclut l’état mental de l’animal et reconnaît les expériences positives. De nouveaux concepts ont émergé, comme celui d’une « vie digne d’être vécue » ou de la « qualité de vie », apportant une dimension temporelle et dynamique au bien-être. Le « Dynamic Animal Welfare Concept (DAWCon) intègre donc les émotions, la santé et le comportement, pour une évaluation plus complète. Cependant, des recherches récentes montrent que les niveaux de glucocorticoïdes ne sont pas toujours de bons indicateurs du bien-être : ils peuvent augmenter aussi bien en cas de douleur qu’en situation plaisante. Cela souligne la nécessité d’intégrer plusieurs dimensions (comportementales, physiologiques, émotionnelles) dans l’évaluation du bien-être animal, du travail en perspective pour les chercheurs... Son expansion touche désormais plus de 40 départements et continue de progresser vers le nord et l’est du pays. Cette écrevisse possède plusieurs caractéristiques biologiques qui favorisent son essor : une croissance rapide, une maturité sexuelle précoce (environ trois mois), une fécondité élevée (jusqu’à 600 œufs par femelle), une grande tolérance aux pollutions, ainsi qu’une capacité de dispersion active. En l’absence de prédateurs naturels dans de nombreuses zones colonisées, ces facteurs favorisent des densités atteignant parfois 10 individus au mètre carré, voire jusqu’à 1 000 par piège dans certaines zones comme les Landes. L’impact écologique de P. clarkii est multiple. Elle creuse de profonds terriers pouvant mesurer jusqu’à trois mètres, provoquant l’érosion des berges, l’affaissement de digues et la déstabilisation des écosystèmes riverains. Par ailleurs, son régime alimentaire omnivore exerce une pression sur la biodiversité locale : elle consomme des plantes aquatiques, des œufs de poissons, des larves d’amphibiens et d’autres macro-invertébrés...

Son expansion touche désormais plus de 40 départements et continue de progresser vers le nord et l’est du pays. Cette écrevisse possède plusieurs caractéristiques biologiques qui favorisent son essor : une croissance rapide, une maturité sexuelle précoce (environ trois mois), une fécondité élevée (jusqu’à 600 œufs par femelle), une grande tolérance aux pollutions, ainsi qu’une capacité de dispersion active. En l’absence de prédateurs naturels dans de nombreuses zones colonisées, ces facteurs favorisent des densités atteignant parfois 10 individus au mètre carré, voire jusqu’à 1 000 par piège dans certaines zones comme les Landes. L’impact écologique de P. clarkii est multiple. Elle creuse de profonds terriers pouvant mesurer jusqu’à trois mètres, provoquant l’érosion des berges, l’affaissement de digues et la déstabilisation des écosystèmes riverains. Par ailleurs, son régime alimentaire omnivore exerce une pression sur la biodiversité locale : elle consomme des plantes aquatiques, des œufs de poissons, des larves d’amphibiens et d’autres macro-invertébrés... Ce document met en lumière un sous-financement chronique qui pourrait coûter cher à la France en termes de litiges européens, avec des poursuites potentielles pouvant atteindre plusieurs milliards d'euros. L'Union européenne impose des objectifs contraignants, nécessitant un investissement annuel moyen de 63,81 milliards d'€ entre 2021 et 2027. Cependant, la France n'alloue que 42,7 milliards d'euros annuellement, créant un déficit financier significatif de 21 milliards d'€ par an, soit 0,8 % de son PIB. Malgré des efforts notables dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la France accumule les critiques concernant la gestion des déchets et la protection de la biodiversité. La Commission européenne souligne que les mesures adoptées jusqu'à présent, y compris la loi anti-gaspillage (Agec) de 2020, sont insuffisantes pour atteindre les objectifs. En outre, la France risque des sanctions juridiques pour non-conformité avec les directives européennes sur l'étiquetage des consignes de tri des déchets...

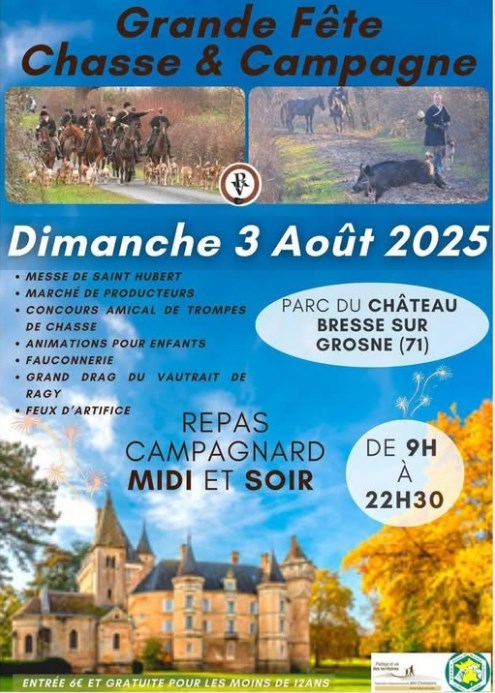

Ce document met en lumière un sous-financement chronique qui pourrait coûter cher à la France en termes de litiges européens, avec des poursuites potentielles pouvant atteindre plusieurs milliards d'euros. L'Union européenne impose des objectifs contraignants, nécessitant un investissement annuel moyen de 63,81 milliards d'€ entre 2021 et 2027. Cependant, la France n'alloue que 42,7 milliards d'euros annuellement, créant un déficit financier significatif de 21 milliards d'€ par an, soit 0,8 % de son PIB. Malgré des efforts notables dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la France accumule les critiques concernant la gestion des déchets et la protection de la biodiversité. La Commission européenne souligne que les mesures adoptées jusqu'à présent, y compris la loi anti-gaspillage (Agec) de 2020, sont insuffisantes pour atteindre les objectifs. En outre, la France risque des sanctions juridiques pour non-conformité avec les directives européennes sur l'étiquetage des consignes de tri des déchets... De 9h à 22h30, cet événement devenu incontournable, célèbrera la richesse de la vie rurale et la passion pour la nature, avec le partenariat de la FDC de Saône-et-Loire et d'autres associations cynégétiques. Le programme foisonne d'activités pour tous. Les chiens de chasse seront à l'honneur, avec des présentations de vènerie à pied et à cheval, et les spectateurs auront également l'opportunité de découvrir différentes races lors de démonstrations de chiens d'arrêt, de recherche au sang et de troupeaux. Les amateurs de fauconnerie pourront admirer des rapaces majestueux en plein vol, tandis que des spectacles équestres offriront une vision de l'harmonie entre l'homme et le cheval. Pour ceux qui préfèrent une exploration plus paisible, des promenades en calèche et à poney permettront de découvrir les beautés du parc. Le marché de producteurs locaux sera un véritable festin pour les papilles, mettant en avant les délices du terroir bourguignon. En parallèle, plus de 60 stands d'exposants spécialisés, allant des créateurs aux artisans en passant par les commerçants de matériel de chasse et les artistes, offriront une diversité de produits et d'artisanat. La messe de Saint-Hubert sera célébrée à 10h30 au son des trompes de chasse et en fin de journée le drag du Vautrait de Ragy sonnera la fin des réjouissances. Non-stop toute la journée : buvettes et restaurant régaleront les visiteurs.

De 9h à 22h30, cet événement devenu incontournable, célèbrera la richesse de la vie rurale et la passion pour la nature, avec le partenariat de la FDC de Saône-et-Loire et d'autres associations cynégétiques. Le programme foisonne d'activités pour tous. Les chiens de chasse seront à l'honneur, avec des présentations de vènerie à pied et à cheval, et les spectateurs auront également l'opportunité de découvrir différentes races lors de démonstrations de chiens d'arrêt, de recherche au sang et de troupeaux. Les amateurs de fauconnerie pourront admirer des rapaces majestueux en plein vol, tandis que des spectacles équestres offriront une vision de l'harmonie entre l'homme et le cheval. Pour ceux qui préfèrent une exploration plus paisible, des promenades en calèche et à poney permettront de découvrir les beautés du parc. Le marché de producteurs locaux sera un véritable festin pour les papilles, mettant en avant les délices du terroir bourguignon. En parallèle, plus de 60 stands d'exposants spécialisés, allant des créateurs aux artisans en passant par les commerçants de matériel de chasse et les artistes, offriront une diversité de produits et d'artisanat. La messe de Saint-Hubert sera célébrée à 10h30 au son des trompes de chasse et en fin de journée le drag du Vautrait de Ragy sonnera la fin des réjouissances. Non-stop toute la journée : buvettes et restaurant régaleront les visiteurs.