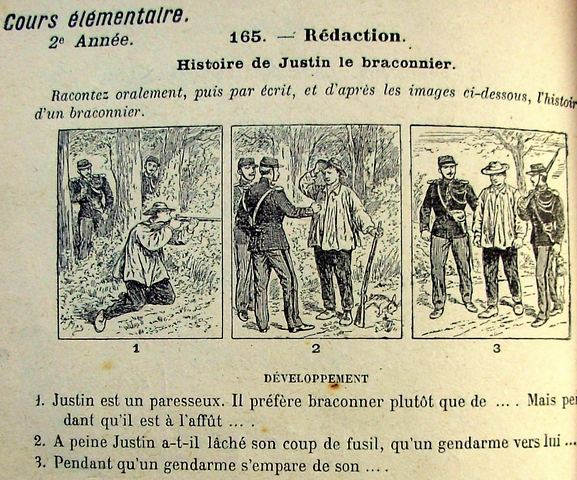

Cette période précoce est également caractérisée par une proximité intense avec la nature pour de nombreux élèves, souvent enfants de chasseurs, qui apportaient à l'école des artefacts naturels comme des nids d'oiseaux, des serpents en bocaux, et des insectes divers, enrichissant ainsi les leçons d'observation directe.  L'évolution, vers la seconde moitié du 20e siècle, marque un changement significatif dans l'approche des « sciences naturelles ». Si les pratiques traditionnelles telles que le piégeage et la chasse étaient encore largement répandues pour protéger les cultures et la faune domestique, l'éradication de la rage dans les années 1990 a marqué un tournant dans la gestion des espèces nuisibles.

L'évolution, vers la seconde moitié du 20e siècle, marque un changement significatif dans l'approche des « sciences naturelles ». Si les pratiques traditionnelles telles que le piégeage et la chasse étaient encore largement répandues pour protéger les cultures et la faune domestique, l'éradication de la rage dans les années 1990 a marqué un tournant dans la gestion des espèces nuisibles.  Les manuels scolaires reflètent cette évolution en adoptant un langage plus conscient des enjeux écologiques, abandonnant peu à peu les perspectives simplistes pour intégrer des notions de biodiversité et de nécessité de préserver les écosystèmes. Aujourd'hui, les « sciences naturelles » continuent d'évoluer sous l'influence des sensibilités variées des enseignants et des avancées scientifiques. Si autrefois la perception dominante était celle d'une nature à maîtriser et à exploiter, aujourd'hui, elle s'oriente vers une compréhension plus nuancée des équilibres écologiques et de la complexité des interactions naturelles. Les manuels contemporains reflètent cette transition en incorporant des perspectives écologiques, et en encourageant une réflexion critique sur les impacts de l'activité humaine sur l'environnement. L'histoire des « sciences naturelles » à travers les manuels scolaires témoigne donc d'une évolution marquée par des changements dans les attitudes envers la nature, passant d'une approche utilitariste et parfois hostile, à une reconnaissance croissante de la valeur intrinsèque des écosystèmes. Cette transformation reflète non seulement les progrès de la science, mais aussi les évolutions sociales et culturelles qui façonnent notre perception et notre gestion de l'environnement.

Les manuels scolaires reflètent cette évolution en adoptant un langage plus conscient des enjeux écologiques, abandonnant peu à peu les perspectives simplistes pour intégrer des notions de biodiversité et de nécessité de préserver les écosystèmes. Aujourd'hui, les « sciences naturelles » continuent d'évoluer sous l'influence des sensibilités variées des enseignants et des avancées scientifiques. Si autrefois la perception dominante était celle d'une nature à maîtriser et à exploiter, aujourd'hui, elle s'oriente vers une compréhension plus nuancée des équilibres écologiques et de la complexité des interactions naturelles. Les manuels contemporains reflètent cette transition en incorporant des perspectives écologiques, et en encourageant une réflexion critique sur les impacts de l'activité humaine sur l'environnement. L'histoire des « sciences naturelles » à travers les manuels scolaires témoigne donc d'une évolution marquée par des changements dans les attitudes envers la nature, passant d'une approche utilitariste et parfois hostile, à une reconnaissance croissante de la valeur intrinsèque des écosystèmes. Cette transformation reflète non seulement les progrès de la science, mais aussi les évolutions sociales et culturelles qui façonnent notre perception et notre gestion de l'environnement.

Quand la nature était expliquée à l’école...

ACCUEIL

>

REPORTAGES >

Quand la nature était expliquée à l’école...