- Eure : dans la presse locale, un article sur une biche « coincée » dans le portail du collège à Vernon a fait grimacer, tant la méconnaissance du sujet n’a même pas fait trembler la plume du journalier de service.  En fait de biche, il ne s’agissait que d’un chevreuil, confié, écrit le plumitif, au « capitaine des louvetiers » qui a dû avoir des difficultés pour faire scintiller sa troisième barrette devant les neuf pompiers de service dépêchés sur les lieux pour venir en aide à l’animal. Plus avisés que le reporter, les hommes du feu ont éteint la polémique en redonnant sa liberté à Capreolus capreolus qui a pu regagner son habitat proche...

En fait de biche, il ne s’agissait que d’un chevreuil, confié, écrit le plumitif, au « capitaine des louvetiers » qui a dû avoir des difficultés pour faire scintiller sa troisième barrette devant les neuf pompiers de service dépêchés sur les lieux pour venir en aide à l’animal. Plus avisés que le reporter, les hommes du feu ont éteint la polémique en redonnant sa liberté à Capreolus capreolus qui a pu regagner son habitat proche...

- Eure et Loir : la base de loisirs de la Borde, sous la houlette du syndicat Nogent-Arcisses, prépare un événement inédit qui se déroulera le week-end prochain, 26 et 27 avril : le premier Salon de la Pêche, de la Chasse et de la nature du Perche.  Située près de Nogent-le-Rotrou, cette oasis de tranquillité habituellement paisible s'apprête à se métamorphoser en un hub animé de passionnés. Cet événement est le fruit d'une collaboration entre la ville et les fédérations de chasse et de pêche. À l'initiative de Jérémie Crabbe, maire et président du Basel, ce salon vise à célébrer les traditions cynégétiques et halieutiques profondément enracinées dans cette région rurale, et y associer les fédérations départementales est une manière de valoriser les savoir-faire locaux et de promouvoir un engagement commun envers la nature. Les organisateurs, parmi lesquels Thierry Couvray de la fédération de pêche et Jean-Paul Moktar de la fédération des chasseurs, soulignent l'importance de cet événement dans un cadre aussi enchanteur que la base de loisirs de la Borde.

Située près de Nogent-le-Rotrou, cette oasis de tranquillité habituellement paisible s'apprête à se métamorphoser en un hub animé de passionnés. Cet événement est le fruit d'une collaboration entre la ville et les fédérations de chasse et de pêche. À l'initiative de Jérémie Crabbe, maire et président du Basel, ce salon vise à célébrer les traditions cynégétiques et halieutiques profondément enracinées dans cette région rurale, et y associer les fédérations départementales est une manière de valoriser les savoir-faire locaux et de promouvoir un engagement commun envers la nature. Les organisateurs, parmi lesquels Thierry Couvray de la fédération de pêche et Jean-Paul Moktar de la fédération des chasseurs, soulignent l'importance de cet événement dans un cadre aussi enchanteur que la base de loisirs de la Borde.

- Finistère : l'assemblée générale de la FDC qui s’est tenue le samedi 12 avril 2025 à Châteauneuf-du-Faou, a marqué un tournant significatif. Pour la première fois depuis des années, elle a enrayé la baisse de ses adhérents, enregistrant une hausse bienvenue de 84 nouveaux membres, qui étaient donc 7824 pour la saison 2024-2025. Daniel Autret, président, a souligné cette croissance inattendue, attribuant ce succès à une stratégie de communication réfléchie et efficace. Il a mis en avant les efforts déployés pour sensibiliser et mobiliser le monde agricole, particulièrement affecté par la prolifération du sanglier. La FDC a également intensifié sa présence auprès des associations locales et des organisations syndicales, menant une campagne de sensibilisation coordonnée et percutante. Cette initiative a non seulement renforcé les liens avec les communautés rurales, mais a également attiré de nouveaux adhérents désireux de participer activement à la gestion de la faune sauvage et à la préservation de l'équilibre écologique.

- Gers : en 2023, dans le paisible village de Gée-Rivière (48 habitants), une affaire rocambolesque a secoué le quotidien. Tout est parti d’une inspection de l’OFB. En quête d’un hypothétique nid de cigognes, deux inspecteurs de l’Office ont finalement posé leur regard sur un scandale écologique : une herbe jaunie sur la petite place publique du village. Compte tenu de la gravité de ce « crime végétal » dûe à l'utilisation d'un déherbant, le maire a été propulsé devant le tribunal, pris dans une spirale administrative infernale. Au procès, la présidente du tribunal a sermonné l’élu, choquée par son ignorance des lois phytosanitaires. Résultat : relaxe partielle, mais condamnation à une amende, frais de justice, et compensation pour une association écolo... Pendant ce temps, les cigognes, elles, n’avaient même pas daigné élire domicile dans ce coin champêtre. Comme quoi un peu d’herbe sèche peut déclencher une farce judiciaire digne d’un vaudeville.

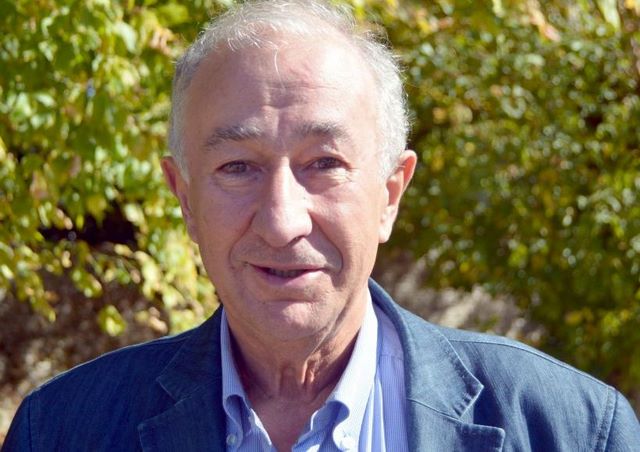

- Gironde : Henri Sabarot, président emblématique de la FDC, a annoncé son départ lors de l'assemblée générale du 12 avril à Yvrac. Après vingt-huit années de service à la tête de la structure cynégétique, il cessera ses fonctions le 30 juin prochain. Son discours, marqué par l'émotion et la fierté, a rappelé son engagement pour une chasse accessible et ancrée dans les réalités locales.  Henri Sabarot a joué un rôle crucial dans la défense des intérêts des chasseurs girondins, prônant une gestion décentralisée face à un centralisme grandissant. Henri Sabarot a consacré sa vie à la chasse et à la préservation de ses traditions, et laisse derrière lui un héritage significatif. Originaire de la région, son engagement pour une chasse populaire et durable l'a distingué comme une figure respectée au sein de la communauté des chasseurs en France. En plus de son rôle institutionnel, Henri Sabarot a été un fervent défenseur de l'esprit girondin, promouvant une gestion des territoires en accord avec leurs spécificités. Son départ marque la fin d'une ère pour la chasse en Gironde, laissant un vide qui sera difficile à combler.

Henri Sabarot a joué un rôle crucial dans la défense des intérêts des chasseurs girondins, prônant une gestion décentralisée face à un centralisme grandissant. Henri Sabarot a consacré sa vie à la chasse et à la préservation de ses traditions, et laisse derrière lui un héritage significatif. Originaire de la région, son engagement pour une chasse populaire et durable l'a distingué comme une figure respectée au sein de la communauté des chasseurs en France. En plus de son rôle institutionnel, Henri Sabarot a été un fervent défenseur de l'esprit girondin, promouvant une gestion des territoires en accord avec leurs spécificités. Son départ marque la fin d'une ère pour la chasse en Gironde, laissant un vide qui sera difficile à combler.

- Loiret : à Neuvy-en-Sullias, une quinzaine de cygnes provenant d’un étang proche ont causé d’importants dégâts sur des cultures céréalières, en endommageant les tiges. Face à cette perte conséquente pour l’agriculteur concerné, le préfet a pris un arrêté exceptionnel autorisant des tirs de prélèvement, bien que le cygne soit une espèce protégée.  L'arrêté précisait que jusqu’à huit oiseaux pouvaient être abattus, avec un maximum d’un par jour. La DDT a justifié cette dérogation, assurant qu’il n’y avait aucun risque pour la conservation de l’espèce. Un seul cygne a été tué par un lieutenant de louveterie, et depuis, les oiseaux n’ont pas réapparu sur la parcelle.

L'arrêté précisait que jusqu’à huit oiseaux pouvaient être abattus, avec un maximum d’un par jour. La DDT a justifié cette dérogation, assurant qu’il n’y avait aucun risque pour la conservation de l’espèce. Un seul cygne a été tué par un lieutenant de louveterie, et depuis, les oiseaux n’ont pas réapparu sur la parcelle.

- Maine et Loire : le jeudi 10 avril a été particulièrement éprouvant pour les sapeurs-pompiers à La Breille-les-Pins, au nord de Saumur, où un incendie a ravagé une bonne centaine d’hectares de forêt, lors d’un feu transmis par un véhicule.  Trois bombardiers d’eau ont effectué une vingtaine de largages pour contenir les flammes pendant que, au sol, jusqu’à 130 pompiers venus de six centres, combattaient les flammes. Une maison a été évacuée par précaution, et une enquête a été ouverte.

Trois bombardiers d’eau ont effectué une vingtaine de largages pour contenir les flammes pendant que, au sol, jusqu’à 130 pompiers venus de six centres, combattaient les flammes. Une maison a été évacuée par précaution, et une enquête a été ouverte.

- Meuse : à quelques jours de l’assemblée générale, qui se tiendra le 26 avril, l’ambiance est déjà sous haute tension. Avec 4,2 millions d’€ de dégâts, la situation s’est envenimée, et un vent de révolte souffle sur la chasse du département. Avant les règlements de compte de samedi prochain, Hervé Vuillaume, le président de la FDC, est sorti de sa retraite, et a désigné les « traitres » (... une partie du Conseil d’administration a choisi de jeter l’éponge plutôt que de faire face à ses responsabilités, a-t-il écrit). Après avoir posé ce chapeau bien trop grand sur la tête des administrateurs démissionnaires, car contraints au silence depuis des mois, il ajoute sans vergogne :  « ... Non, la FDC n’est pas responsable des dégâts ! Elle a en charge l’indemnisation de ceux-ci et la gestion individuelle des plans de chasse... ». Cette vision des fonctions d’un président de FDC étant on ne peut plus réductrice, la suite est du même tonneau : «... Oui, en tant que président de la FDC, j’assumerai ma part de responsabilité pour faire face à cette situation... Bien sûr que dans ce contexte dégradé, des mesures urgentes de gestion du sanglier s’imposent : la première c’est la réduction des populations de sangliers et pour cela, il nous faut obliger les prélèvement en tous temps, faire lever toutes les consignes qualitatives de tir et de rétablir un agrainage de dissuasion toute l’année ; la seconde, c’est d’établir un mode de financement de l’indemnisation des dégâts agricoles plus stigmatisant dans des zones, voire des lots de chasse qui sont à l’origine de ces dérives... ». Sans aucune solution novatrice en perspective, et avec la reprise de mesures qui depuis des années ne marchent pas, les chasseurs meusiens ont du souci à se faire...

« ... Non, la FDC n’est pas responsable des dégâts ! Elle a en charge l’indemnisation de ceux-ci et la gestion individuelle des plans de chasse... ». Cette vision des fonctions d’un président de FDC étant on ne peut plus réductrice, la suite est du même tonneau : «... Oui, en tant que président de la FDC, j’assumerai ma part de responsabilité pour faire face à cette situation... Bien sûr que dans ce contexte dégradé, des mesures urgentes de gestion du sanglier s’imposent : la première c’est la réduction des populations de sangliers et pour cela, il nous faut obliger les prélèvement en tous temps, faire lever toutes les consignes qualitatives de tir et de rétablir un agrainage de dissuasion toute l’année ; la seconde, c’est d’établir un mode de financement de l’indemnisation des dégâts agricoles plus stigmatisant dans des zones, voire des lots de chasse qui sont à l’origine de ces dérives... ». Sans aucune solution novatrice en perspective, et avec la reprise de mesures qui depuis des années ne marchent pas, les chasseurs meusiens ont du souci à se faire...

- Pyrénées Orientales : l’assemblée générale annuelle de la FFC s’est tenue le samedi 12 avril à Perpignan, dans un contexte particulièrement tendu... non pas à cause des opposants traditionnels (écologistes, riverains, anti-chasse), mais en raison de vives tensions internes. Des désaccords profonds semblent secouer la gouvernance de la fédération. La démission de deux administrateurs, Philippe Solès et Diego Martin, s’ajoutent à une série de départs parmi le personnel. Certains évoquent, sans preuves formelles, des anomalies comptables ou des irrégularités dans la gestion, suscitant des interrogations et entraînant des procédures : saisine du Conseil des prud’hommes, auditions, climat délétère. Une enquête préliminaire est en cours...

- Bas-Rhin : le ministère de la Transition écologique a annoncé, début avril 2025, de nouvelles mesures pour renforcer la protection des réserves biologiques, outils essentiels de préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique. Parmi elles figurent l’extension de la réserve de la Confluence Ill-Rhin, et l’approbation du plan de gestion de trois sites alsaciens : le Stampfthal, le Champ du feu et le Hochfeld.  Les réserves biologiques, gérées par l’ONF depuis les années 1950, couvrent aujourd’hui 133 000 hectares répartis en 276 zones, essentiellement forestières. On distingue les réserves intégrales, où toute exploitation est interdite, et les dirigées, où une gestion écologique est permise. Ces espaces jouent un rôle central dans la Stratégie nationale pour les aires protégées, qui vise 30 % de protection du territoire, dont 10 % en protection forte d’ici 2030. Les trois nouvelles réserves approuvées en Alsace présentent des enjeux spécifiques : préservation d’un microclimat forestier au Stampfthal, entretien pastoral au Champ du feu, et conservation de la biodiversité des chaumes au Hochfeld..

Les réserves biologiques, gérées par l’ONF depuis les années 1950, couvrent aujourd’hui 133 000 hectares répartis en 276 zones, essentiellement forestières. On distingue les réserves intégrales, où toute exploitation est interdite, et les dirigées, où une gestion écologique est permise. Ces espaces jouent un rôle central dans la Stratégie nationale pour les aires protégées, qui vise 30 % de protection du territoire, dont 10 % en protection forte d’ici 2030. Les trois nouvelles réserves approuvées en Alsace présentent des enjeux spécifiques : préservation d’un microclimat forestier au Stampfthal, entretien pastoral au Champ du feu, et conservation de la biodiversité des chaumes au Hochfeld..

- Rhône : le département a décidé de supprimer 80 000 € de subventions à trois associations écologistes : FNE Rhône, Arthropologia et la LPO. Cette décision, annoncée début avril, a déclenchée une vive polémique, dans un contexte de crise de la biodiversité. Le président du Conseil département, Christophe Guilloteau, justifie ce retrait par des difficultés financières, mais aussi par un agacement envers des associations qu’il qualifie de « danseurs aux pieds nus ». Les trois structures concernées voient plutôt dans cette décision une sanction politique à la suite d’un courrier critique qu'elles avaient adressé à propos d’un projet de port fluvial à Anse. Ce projet menace une zone humide de 30 hectares, et les associations avaient soulevé des interrogations sur son utilité économique, ses impacts environnementaux, et le manque de concertation publique. Leur intervention a manifestement déplu aux élus, qui ont répondu par une suppression des aides.

- Rhône encore : le dimanche 6 avril, une chevrette a été attaquée par un chien à Charbonnières-les-Bains. Rapidement pris en charge par une association « qui vient en aide à tous les oiseaux et mammifères sauvages, sans discrimination », l’animal a bénéficié de soins et, déclare cette association : « Le stress est très dangereux pour ces animaux, ils peuvent en mourir... ». Derrière cette attaque, on devine la responsabilité de l’homme, ce qui est insupportable pour ces animalistes. Reste à savoir si les dents d’un loup génèrent moins de stress que celles d’un chien...

- Sarthe : un feu de forêt s’est déclaré le vendredi 11 avril 2025, dans la commune de Mézeray, près de Malicorne. Il s'agit de l’un des premiers incendies de forêt du printemps dans le département, marquant peut-être le début d’une saison à risque. Face à la violence des flammes, un vaste dispositif de secours a été rapidement mis en place. Pas moins de 76 sapeurs-pompiers venus de tout le département ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre, dont l’origine reste encore indéterminée. La réactivité des secours et la coordination des opérations a permis d’éviter la propagation des flammes. Aucun blessé n’est à déplorer, mais plusieurs hectares de forêt ont été détruits. Une enquête est en cours.

- Haute-Savoie : la décision de reprise des tirs sur vingt bouquetins du Bargy, non marqués, soulèvent une nouvelle fois des interrogations. Si l’ANSES, à juste titre, a préconisé de poursuivre le contrôle de la brucellose, maladie persistante dans le massif, la méthode choisie est toujours empirique et n’apportera pas de réponse satisfaisante, ni aux défenseurs des bouquetins, ni aux éleveurs qui redoutent l’entrée de la maladie dans leurs troupeaux.  Et au-delà des motivations sanitaires, l'absence de stratégies alternatives pour contrôler la brucellose et soutenir la dispersion naturelle de ces animaux est toujours la pierre d’achoppement. Chaque changement à la tête de la préfecture semble entrainer le même schéma, sans explorer des solutions plus durables. Un jour prochain peut-être...

Et au-delà des motivations sanitaires, l'absence de stratégies alternatives pour contrôler la brucellose et soutenir la dispersion naturelle de ces animaux est toujours la pierre d’achoppement. Chaque changement à la tête de la préfecture semble entrainer le même schéma, sans explorer des solutions plus durables. Un jour prochain peut-être...

- Seine-Maritime : lors de l’assemblée générale du samedi 12 avril, à Belleville-en-Caux, la FDC n’a pas caché ses vives inquiétudes concernant l’avenir de la chasse au gibier d’eau. Le président de la FDC, José Doméné-Guérin, a profité de cette réunion annuelle pour alerter les adhérents et les autorités sur les menaces croissantes qui pèsent sur cette pratique traditionnelle, fortement enracinée dans le patrimoine rural.  Au cœur des préoccupations, des nouvelles directives européennes qui visent à restreindre, voire interdire, certaines pratiques de chasse, sous la pression croissante des lobbies écologistes et de certaines institutions. La disparition de cette pratique traditionnelle aurait également des conséquences sociales, économiques, et risqueraient de laisser à l’abandon, sans l’entretien régulier assuré par les chasseurs, de zones à très haute valeur environnementale. Face à cette menace, la FDC appelle au dialogue et demande que soient prises en compte les spécificités locales, afin d’éviter des décisions technocratiques déconnectées des réalités du terrain.

Au cœur des préoccupations, des nouvelles directives européennes qui visent à restreindre, voire interdire, certaines pratiques de chasse, sous la pression croissante des lobbies écologistes et de certaines institutions. La disparition de cette pratique traditionnelle aurait également des conséquences sociales, économiques, et risqueraient de laisser à l’abandon, sans l’entretien régulier assuré par les chasseurs, de zones à très haute valeur environnementale. Face à cette menace, la FDC appelle au dialogue et demande que soient prises en compte les spécificités locales, afin d’éviter des décisions technocratiques déconnectées des réalités du terrain.

- Haute Vienne : un nouvel arrêté préfectoral autorise la chasse sous terre des blaireaux dans le département. Souhaitée par le monde agricole, cette décision permettra aux chasseurs, si l’arrêté n’est pas invalidé, de pratiquer ce mode de chasse afin de réduire les populations et limiter les dégâts aux cultures.  L'annonce a été faite lors de l'assemblée générale des chasseurs par le préfet François Pesneau. Cette initiative a été fortement soutenue par Christian Lafarge, président de la FDC, qui a souligné la nécessité d’aider les agriculteurs et de ne pas céder face à l'opposition.

L'annonce a été faite lors de l'assemblée générale des chasseurs par le préfet François Pesneau. Cette initiative a été fortement soutenue par Christian Lafarge, président de la FDC, qui a souligné la nécessité d’aider les agriculteurs et de ne pas céder face à l'opposition.

- Vosges : le Grand Tétras, ou grand coq de bruyère, fait l’objet d’un ambitieux programme de réintroduction, mené par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Victime de la fragmentation de son habitat, du dérangement humain et des prédateurs, cet oiseau majestueux avait quasiment disparu du massif. En avril 2024, neuf individus venus de Norvège ont été relâchés dans les Vosges.  Un an plus tard, seuls deux sont encore en vie, soit un taux de survie de 22 %, un chiffre faible, certes, mais qui n’entame pas la détermination des équipes du parc. De nombreux signes encourageants ont été observés, notamment l’adaptation progressive de certains oiseaux à leur nouvel environnement. Une nouvelle translocation est prévue ce mois-ci, dans le cadre d’un plan de renforcement sur cinq ans. Afin de préserver la tranquillité nécessaire à la faune sauvage, le parc a mis en place le programme « Quiétude attitude ». Il invite chacun à adopter un comportement adapté afin de ne pas hypothéquer les efforts de réimplantation du bel oiseau.

Un an plus tard, seuls deux sont encore en vie, soit un taux de survie de 22 %, un chiffre faible, certes, mais qui n’entame pas la détermination des équipes du parc. De nombreux signes encourageants ont été observés, notamment l’adaptation progressive de certains oiseaux à leur nouvel environnement. Une nouvelle translocation est prévue ce mois-ci, dans le cadre d’un plan de renforcement sur cinq ans. Afin de préserver la tranquillité nécessaire à la faune sauvage, le parc a mis en place le programme « Quiétude attitude ». Il invite chacun à adopter un comportement adapté afin de ne pas hypothéquer les efforts de réimplantation du bel oiseau.

A l’étranger :

- Canada : depuis sa première célébration, le 22 avril 1970, le « Jour de la Terre » est devenu un mouvement mondial majeur, symbole de l'engagement collectif pour la préservation de la planète Terre. Cette journée emblématique s'est rapidement internationalisée, trouvant un écho particulièrement fort au Canada.  En 1990, l'association canadienne du Jour de la Terre voit le jour, marquant une étape clé dans l'expansion du mouvement au-delà des frontières américaines. Au Québec, l'engagement pour cette cause remonte à 1995, où la mobilisation citoyenne s'intensifie chaque année pour sensibiliser aux enjeux environnementaux locaux. Cette dynamique proactive a permis à l'organisation provinciale de croître significativement, élargissant son influence et développant des programmes diversifiés visant à catalyser le changement climatique.

En 1990, l'association canadienne du Jour de la Terre voit le jour, marquant une étape clé dans l'expansion du mouvement au-delà des frontières américaines. Au Québec, l'engagement pour cette cause remonte à 1995, où la mobilisation citoyenne s'intensifie chaque année pour sensibiliser aux enjeux environnementaux locaux. Cette dynamique proactive a permis à l'organisation provinciale de croître significativement, élargissant son influence et développant des programmes diversifiés visant à catalyser le changement climatique.

- Espagne : la condamnation d’un chasseur qui avait tué une ourse suitée d’un ourson, a été confirmée par le Tribunal suprême. Le Tribunal pénal de Palencia, en premier jugement, avait condamné l’homme à deux ans de prison, une interdiction de chasser et une amende de 17 500 €.  Le chasseur a donc fait appel, que la Cour suprême a rejeté, confirmant de fait la sentence rendue par le Tribunal de Palencia. Le jugement étant devenu exécutoire, le chasseur devra passer par la case prison. Cette affaire, largement médiatisée par les pro-ours, a focalisé l’attention, mettant en lumière les questions de conservation de la faune et les implications légales strictes concernant la chasse des espèces protégées.

Le chasseur a donc fait appel, que la Cour suprême a rejeté, confirmant de fait la sentence rendue par le Tribunal de Palencia. Le jugement étant devenu exécutoire, le chasseur devra passer par la case prison. Cette affaire, largement médiatisée par les pro-ours, a focalisé l’attention, mettant en lumière les questions de conservation de la faune et les implications légales strictes concernant la chasse des espèces protégées.

- Etats-Unis : une saga politico-zoologique a été déclenchée par une directive ordonnée par Donald Trump, demandant l'élimination de ce qu'il appelle des « idéologies inappropriées », dont le zoo national de Washington. Cette décision a semé la confusion parmi les pensionnaires du zoo, surtout chez les pandas en provenance de Chine, qui semblent être un sujet d'irritation pour Trump, malgré les efforts du zoo pour « américaniser » ces invités.  Mais, pour le président des Etats-Unis, une chose est claire : ce lieu devient le théâtre d'une lutte politique entre conservation, éducation progressive et une administration cherchant à réécrire l'histoire à sa manière. La question demeure : le zoo réussira-t-il à apaiser Trump ou restera-t-il un bastion de résistance culturelle à la Maison Blanche ?

Mais, pour le président des Etats-Unis, une chose est claire : ce lieu devient le théâtre d'une lutte politique entre conservation, éducation progressive et une administration cherchant à réécrire l'histoire à sa manière. La question demeure : le zoo réussira-t-il à apaiser Trump ou restera-t-il un bastion de résistance culturelle à la Maison Blanche ?

- Pays-Bas : une joggeuse a été mordue à deux reprises dans le parc national De Hoge Veluwe, par un animal soupçonné d’être un loup. Les faits se sont déroulés le dimanche 13 avril, en pleine journée, près des sentiers Hubertus et Fazantenpad, à environ 200 mètres du centre des visiteurs.  C’est un habitué du parc, qui a porté secours à la victime après avoir entendu des cris. Blessée à la jambe, la joggeuse a affirmé avoir été attaquée par un grand canidé qui est venu la mordre à deux reprises. La blessée a été prise en charge par les gardes forestiers, et des analyses ADN sont en cours pour confirmer si effectivement, il s’agit bien d’un loup.

C’est un habitué du parc, qui a porté secours à la victime après avoir entendu des cris. Blessée à la jambe, la joggeuse a affirmé avoir été attaquée par un grand canidé qui est venu la mordre à deux reprises. La blessée a été prise en charge par les gardes forestiers, et des analyses ADN sont en cours pour confirmer si effectivement, il s’agit bien d’un loup.

- Roumanie : dans le cadre d’un des plus vastes projets de réintroduction en Europe, 17 bisons provenant de parcs animaliers de Suède, d'Allemagne, de Suisse et d'Italie, ont été réintroduits dans les monts Tarcu, une région sauvage des Carpates roumaines. D eux d'entre eux ont été retrouvés morts, et selon les premières analyses des services vétérinaires de Caras-Severin, la cause serait la maladie de la « langue bleue », une infection virale transmise par des insectes. Des analyses complémentaires sont en cours dans un laboratoire de Bucarest pour confirmer ce diagnostic. Grâce à ces efforts, la population de bisons européens a aujourd’hui dépassé les 5 000 individus à travers le continent, dont 3 400 vivent à l’état sauvage ou en semi-liberté.

eux d'entre eux ont été retrouvés morts, et selon les premières analyses des services vétérinaires de Caras-Severin, la cause serait la maladie de la « langue bleue », une infection virale transmise par des insectes. Des analyses complémentaires sont en cours dans un laboratoire de Bucarest pour confirmer ce diagnostic. Grâce à ces efforts, la population de bisons européens a aujourd’hui dépassé les 5 000 individus à travers le continent, dont 3 400 vivent à l’état sauvage ou en semi-liberté.

- Suède : au printemps, la grande migration des élans est devenue un phénomène captivant à la télévision suédoise, attirant des millions de spectateurs chaque année.  Créé en 2019, ce programme a gagné en popularité, réunissant 9 millions de téléspectateurs en 2024. Le format « slow TV » permet donc aux inconditionels de se connecter avec la nature d'une manière unique, malgré des moments où rien ne se passe pendant des heures. Le succès de « Den stora älgvandringen » repose cependant sur une production minutieuse pour placer les caméras et... attendre le bon vouloir des acteurs. C’est quand même la seule émission au monde qui dure une bonne quinzaine de jours, sans interruption.

Créé en 2019, ce programme a gagné en popularité, réunissant 9 millions de téléspectateurs en 2024. Le format « slow TV » permet donc aux inconditionels de se connecter avec la nature d'une manière unique, malgré des moments où rien ne se passe pendant des heures. Le succès de « Den stora älgvandringen » repose cependant sur une production minutieuse pour placer les caméras et... attendre le bon vouloir des acteurs. C’est quand même la seule émission au monde qui dure une bonne quinzaine de jours, sans interruption.