Le week-end du 10 et 11 janvier 2026, qui a été marqué par une belle mobilisation cynégétique entre Boissières, Uzech-les-Oules, Saint Denis-Catus, Maxou et l’association du Solitaire de Combe Nègre, restera comme un beau moment de convivialité cynégétique.  Cet évènement, organisé par Nicolas Mangieu, président de la société de chasse de Boissières, assisté par les présidents des communes voisines : Christian Delbut, Eddy Meriguet, Romain Cazelou et Jonathan Boully, a rassemblé 45 chasseurs et chasseresses. Les battues se sont déroulées dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation fixés par la FDC du Lot, et les participants ont pu compter sur une coordination parfaite entre les équipes, et une connaissance précise du territoire.

Cet évènement, organisé par Nicolas Mangieu, président de la société de chasse de Boissières, assisté par les présidents des communes voisines : Christian Delbut, Eddy Meriguet, Romain Cazelou et Jonathan Boully, a rassemblé 45 chasseurs et chasseresses. Les battues se sont déroulées dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation fixés par la FDC du Lot, et les participants ont pu compter sur une coordination parfaite entre les équipes, et une connaissance précise du territoire.  Les matinées ont débuté par une chasse au renard sur la commune de Boissières. Elle visait notamment à limiter les impacts de goupil sur certaines espèces de petit gibier, et sur l’élevage du gibier de repeuplement. Une équipe bien rodée était venue des Hautes-Pyrénées avec une meute de 18 chiens pour ce week-end. Le « Goupil des Coteaux du Magnoac » a réussi à lever un nombre important de renards, et trois prélèvements ont été réalisés. L’après-midi, place à la chasse au sanglier, organisée par l'association de chasse de Combe Nègre, également situé sur la commune de Boissières. Son président Jonathan Boully était le directeur de battue. Cette chasse a rassemblé autant de passionnés issus de l’entente des sociétés de chasses communales, et là encore, l’organisation rigoureuse et le respect des consignes ont permis un déroulement optimal de la demi-journée, avec la présence de nombreux sangliers...

Les matinées ont débuté par une chasse au renard sur la commune de Boissières. Elle visait notamment à limiter les impacts de goupil sur certaines espèces de petit gibier, et sur l’élevage du gibier de repeuplement. Une équipe bien rodée était venue des Hautes-Pyrénées avec une meute de 18 chiens pour ce week-end. Le « Goupil des Coteaux du Magnoac » a réussi à lever un nombre important de renards, et trois prélèvements ont été réalisés. L’après-midi, place à la chasse au sanglier, organisée par l'association de chasse de Combe Nègre, également situé sur la commune de Boissières. Son président Jonathan Boully était le directeur de battue. Cette chasse a rassemblé autant de passionnés issus de l’entente des sociétés de chasses communales, et là encore, l’organisation rigoureuse et le respect des consignes ont permis un déroulement optimal de la demi-journée, avec la présence de nombreux sangliers...

Par Pierre Périé

Le territoire, à l’habitat dispersé, est marqué par une agriculture de polyculture-élevage. Le paysage, austère mais authentique, est composé de plateaux maillés de prairies et de cultures, entaillés par des vallées profondes. Le Liort y serpente avant de rejoindre le Lézert, qui traverse Castelmary puis se jette dans le Viaur à Mirandol-Bourgnounac, dans le Tarn. Chênes et châtaigniers dominent ce territoire où vivent environ 600 habitants. Les ruines du château de Castelmary, dressées sur un promontoire rocheux, surplombent la vallée du Lézert.

Le territoire, à l’habitat dispersé, est marqué par une agriculture de polyculture-élevage. Le paysage, austère mais authentique, est composé de plateaux maillés de prairies et de cultures, entaillés par des vallées profondes. Le Liort y serpente avant de rejoindre le Lézert, qui traverse Castelmary puis se jette dans le Viaur à Mirandol-Bourgnounac, dans le Tarn. Chênes et châtaigniers dominent ce territoire où vivent environ 600 habitants. Les ruines du château de Castelmary, dressées sur un promontoire rocheux, surplombent la vallée du Lézert.  Ici, les Aveyronnais sont réputés pour être rudes mais chaleureux, généreux et passionnés de chasse, notamment celle de la « bête noire ». À la tête de la Diane du Lézert se trouve Jacky Vialettes, président depuis 21 ans, également maire de Cabanes. Le territoire chassable couvre près de 4 000 hectares. Le grand gibier y est bien représenté avec le cerf, le chevreuil et le sanglier. Le petit gibier n’est pas en reste : bécasse, lièvre et palombe comptent de nombreux adeptes. Le plan de chasse prévoit trois cervidés indifférenciés et une cinquantaine de chevreuils chassés en battue. Le sanglier, quant à lui, est chassé avec passion les mercredis, samedis et dimanches, dès le 15 août en cas de dégâts sur le maïs, sinon à partir de l’ouverture générale jusqu’à fin février...

Ici, les Aveyronnais sont réputés pour être rudes mais chaleureux, généreux et passionnés de chasse, notamment celle de la « bête noire ». À la tête de la Diane du Lézert se trouve Jacky Vialettes, président depuis 21 ans, également maire de Cabanes. Le territoire chassable couvre près de 4 000 hectares. Le grand gibier y est bien représenté avec le cerf, le chevreuil et le sanglier. Le petit gibier n’est pas en reste : bécasse, lièvre et palombe comptent de nombreux adeptes. Le plan de chasse prévoit trois cervidés indifférenciés et une cinquantaine de chevreuils chassés en battue. Le sanglier, quant à lui, est chassé avec passion les mercredis, samedis et dimanches, dès le 15 août en cas de dégâts sur le maïs, sinon à partir de l’ouverture générale jusqu’à fin février... Nous sommes ici dans l’Alsace du nord-ouest, un paysage irrigué par de nombreux ruisseaux et constitué de bois et boqueteaux, de prairies humides et de champs cultivés, majoritairement en maïs : un milieu très favorable au chevreuil et au sanglier. C’est aussi une région à forte densité de population.

Nous sommes ici dans l’Alsace du nord-ouest, un paysage irrigué par de nombreux ruisseaux et constitué de bois et boqueteaux, de prairies humides et de champs cultivés, majoritairement en maïs : un milieu très favorable au chevreuil et au sanglier. C’est aussi une région à forte densité de population.

Sur le plan cynégétique, le territoire comprend un lot communal d’environ 400 hectares, auquel s’ajoute une propriété privée de 150 hectares, dont la gestion forestière est conduite selon les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu. Dans ce contexte, et en l’absence de grands cervidés, Alain Weber et ses trois partenaires portent une attention particulière à la gestion du chevreuil et au contrôle des effectifs de sangliers, afin de limiter leurs incursions dans les zones agricoles. Mise en œuvre depuis deux ans, la traque-affût complète avantageusement les prélèvements estivaux réalisés en chasse individuelle silencieuse. Ainsi, pour la saison 2024–2025, le tableau de chasse faisait état de 17 sangliers et 36 chevreuils, le plan de chasse de l’année en cours étant fixé à 45 chevreuils. Alain Weber n’hésite pas à affirmer que cette technique a permis de réduire le dérangement à seulement trois journées de chasse collective tout en assurant des prélèvements efficaces. Plus sécuritaire, tant pour les chasseurs que pour l’environnement, plus discrète que la battue classique à cor et à cri, elle est également mieux acceptée par les non-chasseurs dans cette région fortement urbanisée, mais encore très ouverte aux activités de pleine nature...

Sur le plan cynégétique, le territoire comprend un lot communal d’environ 400 hectares, auquel s’ajoute une propriété privée de 150 hectares, dont la gestion forestière est conduite selon les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu. Dans ce contexte, et en l’absence de grands cervidés, Alain Weber et ses trois partenaires portent une attention particulière à la gestion du chevreuil et au contrôle des effectifs de sangliers, afin de limiter leurs incursions dans les zones agricoles. Mise en œuvre depuis deux ans, la traque-affût complète avantageusement les prélèvements estivaux réalisés en chasse individuelle silencieuse. Ainsi, pour la saison 2024–2025, le tableau de chasse faisait état de 17 sangliers et 36 chevreuils, le plan de chasse de l’année en cours étant fixé à 45 chevreuils. Alain Weber n’hésite pas à affirmer que cette technique a permis de réduire le dérangement à seulement trois journées de chasse collective tout en assurant des prélèvements efficaces. Plus sécuritaire, tant pour les chasseurs que pour l’environnement, plus discrète que la battue classique à cor et à cri, elle est également mieux acceptée par les non-chasseurs dans cette région fortement urbanisée, mais encore très ouverte aux activités de pleine nature... C’est en 1947 qu’il prend son premier permis de chasse, ouvrant une passion qui traversera toute son existence. À l’époque, le sanglier reste rare sur ces terres : le jeune chasseur traque alors surtout lapins, lièvres et renards. Armé de son Lefaucheux et accompagné de sa fidèle chienne courante, il prélève de nombreuses pièces, utilisant des cartouches qu’il fabrique lui-même. Le 3 avril 1953, il épouse Lucette Dulac, de Francoules. Leur vie commune, faite de travail et de complicité, voit naître quatre enfants : Roger, Martine, Andrée et Jacqueline. Agriculteur jusqu’en 1990, Robert élève moutons, vaches et produit du tabac, menant une existence rude mais joyeuse, solidement ancrée dans la terre et la famille. Au fil des décennies, la chasse à la « bête noire » prend de plus en plus de place. Fidèle à son territoire, de Gigouzac à Montamel, en passant par Mechmont et Ussel, il chasse le sanglier jusqu’à un âge avancé. Il participe encore aux battues en 2023, année de son dernier permis, et il y a à peine deux ans il accompagnait toujours l’équipe locale. Aujourd’hui encore, lorsqu’il raconte ses souvenirs, son regard s’illumine. Certaines anecdotes hautes en couleur, qu’il m’a confiées avec un plaisir non dissimulé, disent mieux que tout l’homme qu’il est : passionné, joyeux, tenace, et profondément attaché à sa terre...

C’est en 1947 qu’il prend son premier permis de chasse, ouvrant une passion qui traversera toute son existence. À l’époque, le sanglier reste rare sur ces terres : le jeune chasseur traque alors surtout lapins, lièvres et renards. Armé de son Lefaucheux et accompagné de sa fidèle chienne courante, il prélève de nombreuses pièces, utilisant des cartouches qu’il fabrique lui-même. Le 3 avril 1953, il épouse Lucette Dulac, de Francoules. Leur vie commune, faite de travail et de complicité, voit naître quatre enfants : Roger, Martine, Andrée et Jacqueline. Agriculteur jusqu’en 1990, Robert élève moutons, vaches et produit du tabac, menant une existence rude mais joyeuse, solidement ancrée dans la terre et la famille. Au fil des décennies, la chasse à la « bête noire » prend de plus en plus de place. Fidèle à son territoire, de Gigouzac à Montamel, en passant par Mechmont et Ussel, il chasse le sanglier jusqu’à un âge avancé. Il participe encore aux battues en 2023, année de son dernier permis, et il y a à peine deux ans il accompagnait toujours l’équipe locale. Aujourd’hui encore, lorsqu’il raconte ses souvenirs, son regard s’illumine. Certaines anecdotes hautes en couleur, qu’il m’a confiées avec un plaisir non dissimulé, disent mieux que tout l’homme qu’il est : passionné, joyeux, tenace, et profondément attaché à sa terre... Ce poids remarquable en fait probablement le record du département et, à coup sûr, une première dans l’histoire cynégétique de Sulniac. L’animal, un grand mâle resté prudemment à la bauge, pensait échapper aux chasseurs. Mais c’était sans compter sur la vigilance et l’expérience de Xavier Dano, 71 ans, ancien président de la Société de chasse communale.

Ce poids remarquable en fait probablement le record du département et, à coup sûr, une première dans l’histoire cynégétique de Sulniac. L’animal, un grand mâle resté prudemment à la bauge, pensait échapper aux chasseurs. Mais c’était sans compter sur la vigilance et l’expérience de Xavier Dano, 71 ans, ancien président de la Société de chasse communale.  À une vingtaine de mètres seulement, il n’a pas tremblé. Son tir a été net et précis, et la balle de 9,3x62 a mis instantanément fin à la fuite du colosse. « C’est un moment rare, un souvenir qui restera longtemps », a confié l’auteur du tir, visiblement ému, devant ses camarades. La Société de chasse de Sulniac réunit aujourd’hui 35 membres, parmi lesquels se trouvent également quelques dames passionnées, participant activement à la vie du groupe. L’ambiance qui y règne est sereine, amicale et conviviale. Chaque battue est l’occasion de partager bien plus qu’une activité de chasse : c’est un temps de camaraderie, de solidarité et de respect mutuel, où les générations se côtoient et perpétuent une tradition profondément ancrée dans la commune. Le prélèvement de ce sanglier record illustre par ailleurs un phénomène de plus en plus prégnant : la forte présence de ces animaux sur le territoire. Les sangliers, en expansion constante, sont devenus de véritables ennemis des agriculteurs pour les dégâts considérables qu’ils commettent dans les cultures, rendant la régulation indispensable pour préserver l’équilibre entre faune sauvage et activités humaines. Cette mission de gestion, la Société de chasse de Sulniac l’assume pleinement, dans le respect des règles et avec une attention particulière à l’harmonie du territoire. (Photos Société de Chasse de Sulniac).

À une vingtaine de mètres seulement, il n’a pas tremblé. Son tir a été net et précis, et la balle de 9,3x62 a mis instantanément fin à la fuite du colosse. « C’est un moment rare, un souvenir qui restera longtemps », a confié l’auteur du tir, visiblement ému, devant ses camarades. La Société de chasse de Sulniac réunit aujourd’hui 35 membres, parmi lesquels se trouvent également quelques dames passionnées, participant activement à la vie du groupe. L’ambiance qui y règne est sereine, amicale et conviviale. Chaque battue est l’occasion de partager bien plus qu’une activité de chasse : c’est un temps de camaraderie, de solidarité et de respect mutuel, où les générations se côtoient et perpétuent une tradition profondément ancrée dans la commune. Le prélèvement de ce sanglier record illustre par ailleurs un phénomène de plus en plus prégnant : la forte présence de ces animaux sur le territoire. Les sangliers, en expansion constante, sont devenus de véritables ennemis des agriculteurs pour les dégâts considérables qu’ils commettent dans les cultures, rendant la régulation indispensable pour préserver l’équilibre entre faune sauvage et activités humaines. Cette mission de gestion, la Société de chasse de Sulniac l’assume pleinement, dans le respect des règles et avec une attention particulière à l’harmonie du territoire. (Photos Société de Chasse de Sulniac).

La femelle de l’aigle royal (Aquila chrysaetos) peut atteindre jusqu’à 2,40 m d’envergure pour un poids avoisinant les six kilos, ce qui lui donne plus de force et d’efficacité que les mâles. L’affaitage commence très jeune, incluant familiarisation avec le dresseur, exercices de vol, repérage de proies, et usage d’un gant spécial pour les réceptions.

La femelle de l’aigle royal (Aquila chrysaetos) peut atteindre jusqu’à 2,40 m d’envergure pour un poids avoisinant les six kilos, ce qui lui donne plus de force et d’efficacité que les mâles. L’affaitage commence très jeune, incluant familiarisation avec le dresseur, exercices de vol, repérage de proies, et usage d’un gant spécial pour les réceptions.  Dans les étapes d’entraînement, les aigles apprennent à réagir à des signaux vocaux ou visuels, à revenir au poing après la capture, ou à chasser en terrain incliné, ce qui nécessite beaucoup d’endurance. Ces oiseaux vivent en général jusqu’à neuf ans auprès de leur maître, avant d’être parfois relâchés dans la nature ou réutilisés si leur condition physique le permet. Leurs soins incluent une alimentation riche en protéines (petits mammifères régulièrement fournis), une hygiène stricte du plumage, et souvent des sorties quotidiennes même en hiver pour maintenir la musculature. La famille de l’aiglier joue un rôle central : l’aigle n’est pas seulement un outil de chasse, mais un vrai membre de la maisonnée, très respecté. On vit avec lui, parfois dans la yourte. On lui enseigne les codes très précis de communication, et le soir, avec la famille réunie, l’aigle partage l’hospitalité au son du dombra, instrument à deux cordes traditionnel qui accompagne les chants, les contes et les histoires de la journée, traits d’union entre les ancêtres et leur rapport à la nature... (Photo Orso-Voyages)

Dans les étapes d’entraînement, les aigles apprennent à réagir à des signaux vocaux ou visuels, à revenir au poing après la capture, ou à chasser en terrain incliné, ce qui nécessite beaucoup d’endurance. Ces oiseaux vivent en général jusqu’à neuf ans auprès de leur maître, avant d’être parfois relâchés dans la nature ou réutilisés si leur condition physique le permet. Leurs soins incluent une alimentation riche en protéines (petits mammifères régulièrement fournis), une hygiène stricte du plumage, et souvent des sorties quotidiennes même en hiver pour maintenir la musculature. La famille de l’aiglier joue un rôle central : l’aigle n’est pas seulement un outil de chasse, mais un vrai membre de la maisonnée, très respecté. On vit avec lui, parfois dans la yourte. On lui enseigne les codes très précis de communication, et le soir, avec la famille réunie, l’aigle partage l’hospitalité au son du dombra, instrument à deux cordes traditionnel qui accompagne les chants, les contes et les histoires de la journée, traits d’union entre les ancêtres et leur rapport à la nature... (Photo Orso-Voyages)

Il s’inscrit dans un courant où la pratique cynégétique dépasse le simple loisir pour devenir une véritable école de valeurs, un lieu de transmission culturelle et spirituelle. Rétabli après la Seconde Guerre mondiale grâce au soutien de personnalités politiques et militaires internationales, l’Ordre a su se réinventer tout en conservant son essence : unir des hommes et des femmes autour d’une passion commune pour la chasse et la pêche, pratiquées dans le respect de la nature et des traditions.

Il s’inscrit dans un courant où la pratique cynégétique dépasse le simple loisir pour devenir une véritable école de valeurs, un lieu de transmission culturelle et spirituelle. Rétabli après la Seconde Guerre mondiale grâce au soutien de personnalités politiques et militaires internationales, l’Ordre a su se réinventer tout en conservant son essence : unir des hommes et des femmes autour d’une passion commune pour la chasse et la pêche, pratiquées dans le respect de la nature et des traditions.  Aujourd’hui, placé sous la direction de Son Altesse Impériale et Royale István de Habsbourg-Lorraine, l’Ordre continue d’incarner une vision exigeante et profondément intellectuelle de la chasse. Membre reconnu du Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier (CIC), il occupe une place singulière dans le paysage mondial de la conservation et du patrimoine immatériel. Le cœur de l’Ordre repose sur la figure inspirante de Saint-Hubert, patron des chasseurs. De la légende, découle la devise de l’Ordre : « Deum Diligite Animalia Diligentes » (« Honorer Dieu en honorant ses créatures »). Cette phrase résume la philosophie de l’IOSH : la chasse ne peut être réduite à une activité utilitaire ou récréative, elle est aussi un chemin spirituel qui relie l’homme à la nature et l’invite à la responsabilité...

Aujourd’hui, placé sous la direction de Son Altesse Impériale et Royale István de Habsbourg-Lorraine, l’Ordre continue d’incarner une vision exigeante et profondément intellectuelle de la chasse. Membre reconnu du Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier (CIC), il occupe une place singulière dans le paysage mondial de la conservation et du patrimoine immatériel. Le cœur de l’Ordre repose sur la figure inspirante de Saint-Hubert, patron des chasseurs. De la légende, découle la devise de l’Ordre : « Deum Diligite Animalia Diligentes » (« Honorer Dieu en honorant ses créatures »). Cette phrase résume la philosophie de l’IOSH : la chasse ne peut être réduite à une activité utilitaire ou récréative, elle est aussi un chemin spirituel qui relie l’homme à la nature et l’invite à la responsabilité... Saint-Hubert, vénéré comme le saint patron des chasseurs, incarne un héritage mythique. De son parcours de noble converti, à celui d'évêque consacré, il symbolise l'humilité, le dévouement aux démunis et une passion profonde pour la chasse. L'histoire de sa vision miraculeuse, un cerf portant un crucifix brillant, résonne particulièrement au cœur des chasseurs qui le considèrent comme leur guide et protecteur spirituel.

Saint-Hubert, vénéré comme le saint patron des chasseurs, incarne un héritage mythique. De son parcours de noble converti, à celui d'évêque consacré, il symbolise l'humilité, le dévouement aux démunis et une passion profonde pour la chasse. L'histoire de sa vision miraculeuse, un cerf portant un crucifix brillant, résonne particulièrement au cœur des chasseurs qui le considèrent comme leur guide et protecteur spirituel.  Le rituel commence donc par une messe spéciale, célébrée par Jean-Marie Perny, ancien prêtre local, dont l'engagement envers la ruralité et l'amour pour la chasse se manifestent dans chaque mot et geste liturgique. Avec une croix en bois ornée de trophées de sanglier et de cerf comme décor improvisé, et accompagné par une fanfare de sonneurs du Rallye Lagunan, qui pratique la vénerie du chevreuil, l'office débute dans une atmosphère empreinte de solennité et de respect. Les chiens courants, précieux compagnons des chasseurs, assistent avec une patience exemplaire à la bénédiction qui leur est offerte individuellement par l'abbé Perny, ajoutant une dimension de reconnaissance à l'événement...

Le rituel commence donc par une messe spéciale, célébrée par Jean-Marie Perny, ancien prêtre local, dont l'engagement envers la ruralité et l'amour pour la chasse se manifestent dans chaque mot et geste liturgique. Avec une croix en bois ornée de trophées de sanglier et de cerf comme décor improvisé, et accompagné par une fanfare de sonneurs du Rallye Lagunan, qui pratique la vénerie du chevreuil, l'office débute dans une atmosphère empreinte de solennité et de respect. Les chiens courants, précieux compagnons des chasseurs, assistent avec une patience exemplaire à la bénédiction qui leur est offerte individuellement par l'abbé Perny, ajoutant une dimension de reconnaissance à l'événement... Construit en 1900 par l'architecte prussien Richard Kuder, cet édifice majestueux fut destiné à être un refuge royal, un symbole de la suprématie allemande sur ces terres fraîchement acquises après la guerre de 1870. Pendant des décennies, le pavillon a connu des hauts et des bas, passant de la résidence de chasse impériale à une maison forestière utilisée sporadiquement par les chasseurs locaux.

Construit en 1900 par l'architecte prussien Richard Kuder, cet édifice majestueux fut destiné à être un refuge royal, un symbole de la suprématie allemande sur ces terres fraîchement acquises après la guerre de 1870. Pendant des décennies, le pavillon a connu des hauts et des bas, passant de la résidence de chasse impériale à une maison forestière utilisée sporadiquement par les chasseurs locaux.  Cependant, son histoire aurait pu se terminer dans les années 2000, lorsque l'abandon et les ravages du temps menaçaient de le réduire à l'état de ruine. C'est à ce moment que sept amis, passionnés d'histoire et de patrimoine, décidèrent de prendre les choses en main. En 2012, ces amis, réunis dans l'association « Les Amis du Spitzberg », ont entrepris l'incroyable défi de restaurer le pavillon de Guillaume II. Le président de l’association, Vincent Michel, se souvient des débuts : « La maison était délabrée, vandalisée, avec des infiltrations d'eau qui menaçaient sa structure même. Nous avons vu une opportunité de sauver ce joyau historique, malgré les défis innombrables »...

Cependant, son histoire aurait pu se terminer dans les années 2000, lorsque l'abandon et les ravages du temps menaçaient de le réduire à l'état de ruine. C'est à ce moment que sept amis, passionnés d'histoire et de patrimoine, décidèrent de prendre les choses en main. En 2012, ces amis, réunis dans l'association « Les Amis du Spitzberg », ont entrepris l'incroyable défi de restaurer le pavillon de Guillaume II. Le président de l’association, Vincent Michel, se souvient des débuts : « La maison était délabrée, vandalisée, avec des infiltrations d'eau qui menaçaient sa structure même. Nous avons vu une opportunité de sauver ce joyau historique, malgré les défis innombrables »... Très professionnelle, l’agence propose aussi des destinations plus classiques, tel le sud-ouest de la France pour la chasse du brocard en été, et que nous vous faisons découvrir en accompagnant, sur le terrain, le docteur Pierre Defaut, solide ardennais de 82 ans et chasseur d’expérience. L’agence s’est posée dans quelques douze communes au sud-ouest de Cahors, sur lesquelles elle a l’exclusivité des plans de chasse de l’espèce chevreuil.

Très professionnelle, l’agence propose aussi des destinations plus classiques, tel le sud-ouest de la France pour la chasse du brocard en été, et que nous vous faisons découvrir en accompagnant, sur le terrain, le docteur Pierre Defaut, solide ardennais de 82 ans et chasseur d’expérience. L’agence s’est posée dans quelques douze communes au sud-ouest de Cahors, sur lesquelles elle a l’exclusivité des plans de chasse de l’espèce chevreuil.  On est là dans le Quercy blanc, encore appelé Causse blanc, en raison des émergences de roches calcaires crayeuses et blanches, qui constellent la campagne. Le biotope est assez diversifié, fait de bandes boisées où domine le chêne pubescent, et de combes cultivées en luzerne et céréales. Sur les plateaux, on rencontre aussi de grandes truffières protégées par des grillages, et dans les vallées, des parcelles de vignes. Ce biotope, accueillant pour le chevreuil, est particulièrement plaisant à chasser. Lisible, il permet aussi de nombreuses pauses d’affût discrètes, favorables à l’observation et à l’identification des animaux. Guillaume Chevallier et Pierre Di Giovanni, assistés de Corentin et Clément, sont les guides originaires des Alpes qui, durant le mois de juillet, se consacrent à la chasse du brocard, et lorsqu’ils ne sont pas en accompagnement, ils sont, matin comme soir, en repérage…

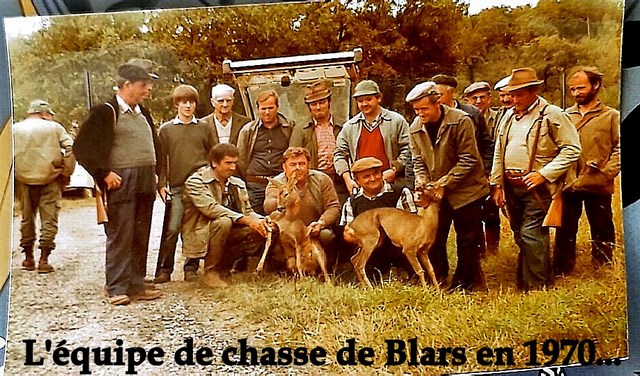

On est là dans le Quercy blanc, encore appelé Causse blanc, en raison des émergences de roches calcaires crayeuses et blanches, qui constellent la campagne. Le biotope est assez diversifié, fait de bandes boisées où domine le chêne pubescent, et de combes cultivées en luzerne et céréales. Sur les plateaux, on rencontre aussi de grandes truffières protégées par des grillages, et dans les vallées, des parcelles de vignes. Ce biotope, accueillant pour le chevreuil, est particulièrement plaisant à chasser. Lisible, il permet aussi de nombreuses pauses d’affût discrètes, favorables à l’observation et à l’identification des animaux. Guillaume Chevallier et Pierre Di Giovanni, assistés de Corentin et Clément, sont les guides originaires des Alpes qui, durant le mois de juillet, se consacrent à la chasse du brocard, et lorsqu’ils ne sont pas en accompagnement, ils sont, matin comme soir, en repérage… La tradition, loin d'être obsolète, se révèle capitale, comme en témoigne l'engagement pour le « bien vivre ensemble » au cœur des villages ruraux, articulé autour de deux institutions centrales : la société de chasse et le comité des fêtes. À Blars, village emblématique du Lot, ces deux entités sont les piliers de la vie locale, incarnant une véritable symbiose entre passé et présent. Serge Lompech, en qualité de président de la société communale de chasse, incarne l'esprit de conservation et de respect des traditions ancrées dans le territoire.

La tradition, loin d'être obsolète, se révèle capitale, comme en témoigne l'engagement pour le « bien vivre ensemble » au cœur des villages ruraux, articulé autour de deux institutions centrales : la société de chasse et le comité des fêtes. À Blars, village emblématique du Lot, ces deux entités sont les piliers de la vie locale, incarnant une véritable symbiose entre passé et présent. Serge Lompech, en qualité de président de la société communale de chasse, incarne l'esprit de conservation et de respect des traditions ancrées dans le territoire.  Guilhem Boucher, historien passionné, joue quant à lui un rôle essentiel en préservant et en transmettant les valeurs rurales authentiques, qui forgent l'identité collective de Blars. Enfin, Eve Lompech, jeune membre dynamique du Comité des fêtes, symbolise parfaitement la vitalité de la transmission intergénérationnelle. Elle perpétue, avec enthousiasme et créativité, les rituels festifs et culturels, assurant ainsi la continuité harmonieuse entre tradition et modernité. Ces trois personnalités inspirantes ont accepté de partager leur vision avec authenticité, dévoilant les défis et les espoirs qui animent leur engagement quotidien. À travers leurs témoignages, ils mettent en lumière non seulement l'importance de préserver le patrimoine vivant, mais aussi la nécessité de l'adapter intelligemment aux évolutions contemporaines, sans compromettre son essence profonde...

Guilhem Boucher, historien passionné, joue quant à lui un rôle essentiel en préservant et en transmettant les valeurs rurales authentiques, qui forgent l'identité collective de Blars. Enfin, Eve Lompech, jeune membre dynamique du Comité des fêtes, symbolise parfaitement la vitalité de la transmission intergénérationnelle. Elle perpétue, avec enthousiasme et créativité, les rituels festifs et culturels, assurant ainsi la continuité harmonieuse entre tradition et modernité. Ces trois personnalités inspirantes ont accepté de partager leur vision avec authenticité, dévoilant les défis et les espoirs qui animent leur engagement quotidien. À travers leurs témoignages, ils mettent en lumière non seulement l'importance de préserver le patrimoine vivant, mais aussi la nécessité de l'adapter intelligemment aux évolutions contemporaines, sans compromettre son essence profonde... Je leur ai donc proposé de répondre à quelques questions relatives à leur implication respective dans le milieu cynégétique. Mais, évoquons d’abord leur passion et ce qui les entoure. Ce qui caractérise Noëlie Boully, c’est sa jeunesse, son regard lumineux et une grande sensibilité. Elle ne se livre pas facilement, conservant toujours une réserve de bon aloi. Mais, lorsque la confiance est établie, elle répond sans détour avec beaucoup de franchise. En dehors du travail et de la chasse, elle fait beaucoup de sport en salle. Elle aime les repas en famille et entre amis, et profiter des beaux jours en terrasse pour boire un verre. Un joli minois donc, qui illumine une tête bien faite et réfléchie, et un potentiel certain qui ne demande qu’à s’exprimer. Jeune permis, elle fait ses classes avec passion et lucidité, et a prélevé ses premiers sangliers cette saison. Sa collègue, Marina Guenin, est impliquée depuis plus longtemps, puisqu’elle est la compagne d’un incontournable de la chasse locale, Thierry Lafon. Marina a pris très tôt des responsabilités. D’abord secrétaire de l’équipe au grand gibier, puis de l’AFACCC du Lot, et maintenant de la région 6 de la FACCC. En dehors de la chasse, elle aime passer du temps avec sa famille et ses deux neveux, partir en week-end avec Thierry, mais pas trop longtemps car il faut s’occuper des chiens et du jardin. Directrice de battue à l’occasion, passionnée par le chien courant, elle s’occupe donc activement de la meute familiale. Femme d’engagement, volontaire et compétente, elle ne rechigne jamais à la tâche et ne fuit pas ses responsabilités. Dans son regard vif et perçant, on devine sa détermination qui, à n’en pas douter, lui promet un bel avenir dans le milieu de la chasse... Elles se sont gentiment prêtées au jeu des questions réponses...

Je leur ai donc proposé de répondre à quelques questions relatives à leur implication respective dans le milieu cynégétique. Mais, évoquons d’abord leur passion et ce qui les entoure. Ce qui caractérise Noëlie Boully, c’est sa jeunesse, son regard lumineux et une grande sensibilité. Elle ne se livre pas facilement, conservant toujours une réserve de bon aloi. Mais, lorsque la confiance est établie, elle répond sans détour avec beaucoup de franchise. En dehors du travail et de la chasse, elle fait beaucoup de sport en salle. Elle aime les repas en famille et entre amis, et profiter des beaux jours en terrasse pour boire un verre. Un joli minois donc, qui illumine une tête bien faite et réfléchie, et un potentiel certain qui ne demande qu’à s’exprimer. Jeune permis, elle fait ses classes avec passion et lucidité, et a prélevé ses premiers sangliers cette saison. Sa collègue, Marina Guenin, est impliquée depuis plus longtemps, puisqu’elle est la compagne d’un incontournable de la chasse locale, Thierry Lafon. Marina a pris très tôt des responsabilités. D’abord secrétaire de l’équipe au grand gibier, puis de l’AFACCC du Lot, et maintenant de la région 6 de la FACCC. En dehors de la chasse, elle aime passer du temps avec sa famille et ses deux neveux, partir en week-end avec Thierry, mais pas trop longtemps car il faut s’occuper des chiens et du jardin. Directrice de battue à l’occasion, passionnée par le chien courant, elle s’occupe donc activement de la meute familiale. Femme d’engagement, volontaire et compétente, elle ne rechigne jamais à la tâche et ne fuit pas ses responsabilités. Dans son regard vif et perçant, on devine sa détermination qui, à n’en pas douter, lui promet un bel avenir dans le milieu de la chasse... Elles se sont gentiment prêtées au jeu des questions réponses... Initialement intitulés « Histoire naturelle » jusqu'en 1898, ces manuels ont progressivement adopté le nom de « Sciences naturelles », révélant ainsi l'évolution du discours éducatif au fil des décennies.

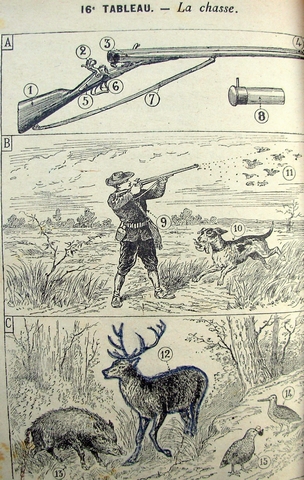

Initialement intitulés « Histoire naturelle » jusqu'en 1898, ces manuels ont progressivement adopté le nom de « Sciences naturelles », révélant ainsi l'évolution du discours éducatif au fil des décennies.  Dans ce panorama historique, les années 1880 sont marquées par l'apparition du « Manuel de sciences avec leur application à l’agriculture et à l’hygiène », reflet des préoccupations de l'époque pour la productivité agricole et la santé publique. Ce titre, bien qu'éphémère, illustre l'importance croissante accordée à ces thèmes. Jusqu'en 1940, les manuels se stabilisent sous l'appellation de « Sciences naturelles », avant d'explorer d'autres terminologies comme « Sciences d’observation », « Sciences par la méthode active », et « Leçon de choses » dans les années 1950 et 1960. Cette période voit également émerger des préoccupations écologiques naissantes, manifestées par des titres tels que « D’étang au marais », « Ce que dit la nature », et « Pourquoi et comment protéger la nature », soulignant une transition vers une conscience environnementale plus aiguë. Les manuels révèlent une vision profondément enracinée dans la nécessité de protéger les ressources naturelles, surtout jusqu'aux années 1930, marquées par une forte croissance démographique et l'importance vitale de l'agriculture. Les animaux classés comme « nuisibles », tels que le ver blanc du hanneton, le phylloxéra, et le charançon, étaient perçus comme des menaces directes pour les cultures et les vignobles, nécessitant des mesures de contrôle sévères...

Dans ce panorama historique, les années 1880 sont marquées par l'apparition du « Manuel de sciences avec leur application à l’agriculture et à l’hygiène », reflet des préoccupations de l'époque pour la productivité agricole et la santé publique. Ce titre, bien qu'éphémère, illustre l'importance croissante accordée à ces thèmes. Jusqu'en 1940, les manuels se stabilisent sous l'appellation de « Sciences naturelles », avant d'explorer d'autres terminologies comme « Sciences d’observation », « Sciences par la méthode active », et « Leçon de choses » dans les années 1950 et 1960. Cette période voit également émerger des préoccupations écologiques naissantes, manifestées par des titres tels que « D’étang au marais », « Ce que dit la nature », et « Pourquoi et comment protéger la nature », soulignant une transition vers une conscience environnementale plus aiguë. Les manuels révèlent une vision profondément enracinée dans la nécessité de protéger les ressources naturelles, surtout jusqu'aux années 1930, marquées par une forte croissance démographique et l'importance vitale de l'agriculture. Les animaux classés comme « nuisibles », tels que le ver blanc du hanneton, le phylloxéra, et le charançon, étaient perçus comme des menaces directes pour les cultures et les vignobles, nécessitant des mesures de contrôle sévères...