En octobre 1875, alors que l’automne réhaussait les couleurs des vastes forêts de Bohême, l’empereur François-Joseph Ier, souverain de l’Empire austro-hongrois, se rendit à Konopiště, l’un de ses domaines de chasse favoris. Situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Prague, ce château, entouré de milliers d’hectares de forêts giboyeuses, offrait le cadre idéal pour l’une des passions les plus ardentes de l’empereur :  la chasse. François-Joseph, âgé de 45 ans à cette époque, était connu pour sa discipline militaire, sa sobriété personnelle, et une dévotion presque religieuse à ses devoirs d’État. Mais, loin de Vienne, dans la solitude des bois, et au cœur du fracas d’une battue, il retrouvait une autre forme de concentration et d’accomplissement.

la chasse. François-Joseph, âgé de 45 ans à cette époque, était connu pour sa discipline militaire, sa sobriété personnelle, et une dévotion presque religieuse à ses devoirs d’État. Mais, loin de Vienne, dans la solitude des bois, et au cœur du fracas d’une battue, il retrouvait une autre forme de concentration et d’accomplissement.  Depuis sa jeunesse, il nourrissait une passion pour les armes à feu, en particulier les fusils de chasse de précision, et suivait avec intérêt les innovations en matière de mécanismes à répétition, de canons rayés, ou encore de munitions modernes à percussion centrale. En cette journée claire d’octobre, la battue rassemblait une suite impressionnante : officiers de la cour, nobles hongrois et autrichiens, gardes forestiers, rabatteurs, et valets de chiens. Mais, au centre de cette assemblée, se tenait l’empereur lui-même, vêtu sobrement d’une veste de chasse de loden vert foncé, une casquette rigide sur la tête, et un fusil à deux canons superposés sur l’épaule, un modèle spécialement commandé chez Ferlach, la fabrique d’armes autrichienne, déjà célèbre...

Depuis sa jeunesse, il nourrissait une passion pour les armes à feu, en particulier les fusils de chasse de précision, et suivait avec intérêt les innovations en matière de mécanismes à répétition, de canons rayés, ou encore de munitions modernes à percussion centrale. En cette journée claire d’octobre, la battue rassemblait une suite impressionnante : officiers de la cour, nobles hongrois et autrichiens, gardes forestiers, rabatteurs, et valets de chiens. Mais, au centre de cette assemblée, se tenait l’empereur lui-même, vêtu sobrement d’une veste de chasse de loden vert foncé, une casquette rigide sur la tête, et un fusil à deux canons superposés sur l’épaule, un modèle spécialement commandé chez Ferlach, la fabrique d’armes autrichienne, déjà célèbre...

Côté Loisirs, La Littérature...

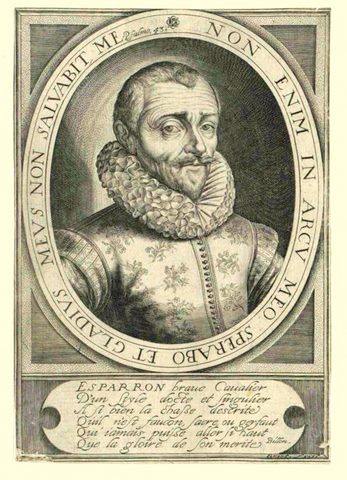

Né en 1554 à Capre, dans le sud de la France, il est issu d’une famille noble et lettrée, ce qui lui a permis de bénéficier d’une éducation approfondie et d’un accès aux cercles intellectuels de son époque. Ce contexte privilégié a façonné sa vision du monde et son approche de la fauconnerie, qu’il ne considérait pas uniquement comme une activité de chasse, mais comme un savoir complet mêlant science, philosophie et pratique.

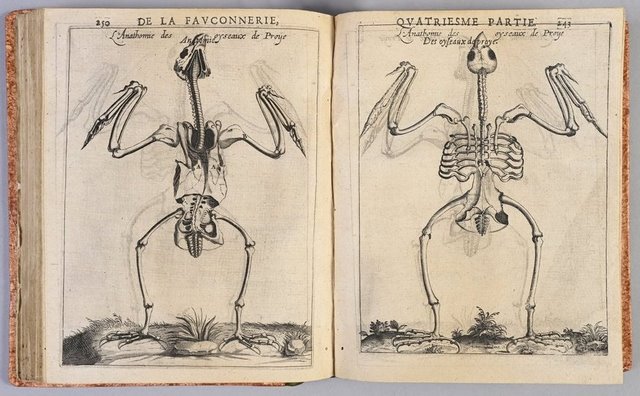

Né en 1554 à Capre, dans le sud de la France, il est issu d’une famille noble et lettrée, ce qui lui a permis de bénéficier d’une éducation approfondie et d’un accès aux cercles intellectuels de son époque. Ce contexte privilégié a façonné sa vision du monde et son approche de la fauconnerie, qu’il ne considérait pas uniquement comme une activité de chasse, mais comme un savoir complet mêlant science, philosophie et pratique.  Son œuvre majeure « La Fauconnerie de Charles d’Arcussia », publiée pour la première fois en 1599, est souvent considérée comme le texte le plus abouti sur l’art de dresser et de soigner les oiseaux de proie. Ce traité, richement détaillé, reflète non seulement son expertise pratique, mais également sa curiosité scientifique et sa quête de perfection dans cette discipline. Il y traite de nombreux aspects, allant des méthodes de capture et de dressage des rapaces jusqu’aux techniques spécifiques de chasse avec ces oiseaux. Ce texte a eu un impact significatif sur la transmission des connaissances en fauconnerie, influençant les générations futures bien au-delà de sa propre époque...

Son œuvre majeure « La Fauconnerie de Charles d’Arcussia », publiée pour la première fois en 1599, est souvent considérée comme le texte le plus abouti sur l’art de dresser et de soigner les oiseaux de proie. Ce traité, richement détaillé, reflète non seulement son expertise pratique, mais également sa curiosité scientifique et sa quête de perfection dans cette discipline. Il y traite de nombreux aspects, allant des méthodes de capture et de dressage des rapaces jusqu’aux techniques spécifiques de chasse avec ces oiseaux. Ce texte a eu un impact significatif sur la transmission des connaissances en fauconnerie, influençant les générations futures bien au-delà de sa propre époque... Le mardi 19 janvier 1813, il prit pour prétexte une partie de chasse à Grosbois, pour arriver à l’improviste à Fontainebleau, afin d’y rencontrer le pape Pie VII, et négocier un second concordat. Si l’anecdote de l’empereur brutalisant le pape, inventée par Chateaubriand, est demeurée célèbre, l’épisode de la chasse du 24 janvier est moins connu. Parti des Tuileries à onze heures et demie, Napoléon envoya ses secrétaires à Fontainebleau, chassa jusqu’à quinze heures trente, puis déclara à ses courtisans stupéfaits, qu’ils passeraient la nuit à Fontainebleau, où il arriva au château trois heures plus tard. Le matin du 25 janvier, jour de la signature du second Concordat, un « petit tiré » fut organisé pour meubler l’attente de Napoléon et de ses courtisans avant la signature. Napoléon obligea donc toute sa cour à le suivre à Fontainebleau. La générale Durand se souvint que « personne n’avait de domestique, point de femme de chambre, point de bonnet de nuit, rien enfin pour la toilette. Avec cela il faisait un froid excessif, l’eau gelait auprès du feu ». D’autres témoignent aussi des difficultés du séjour, où « l’impératrice et les dames qui l’accompagnaient n’avaient absolument que leur costume de chasse, et l’empereur se divertit un peu des tribulations de coquetterie que les dames éprouvèrent en se voyant inopinément engagées dans une campagne sans munitions de toilette ». Ces deux journées n’eurent donc que les apparences d’un séjour de plaisance. Les enjeux de la signature du nouveau Concordat étaient en effet très élevés. La dernière grande chasse de cour du règne de Napoléon ne fut donc qu’une mise en scène, loin du rôle qui lui était assigné depuis 1804...

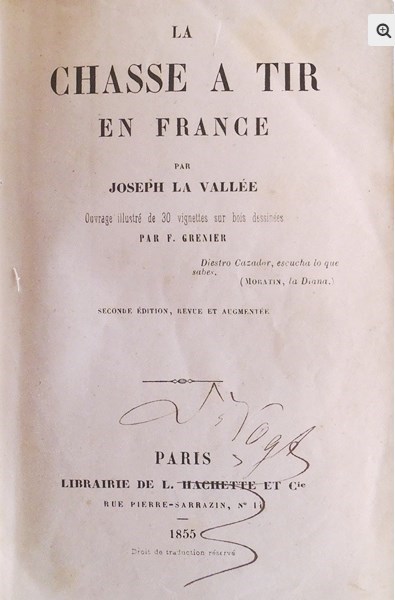

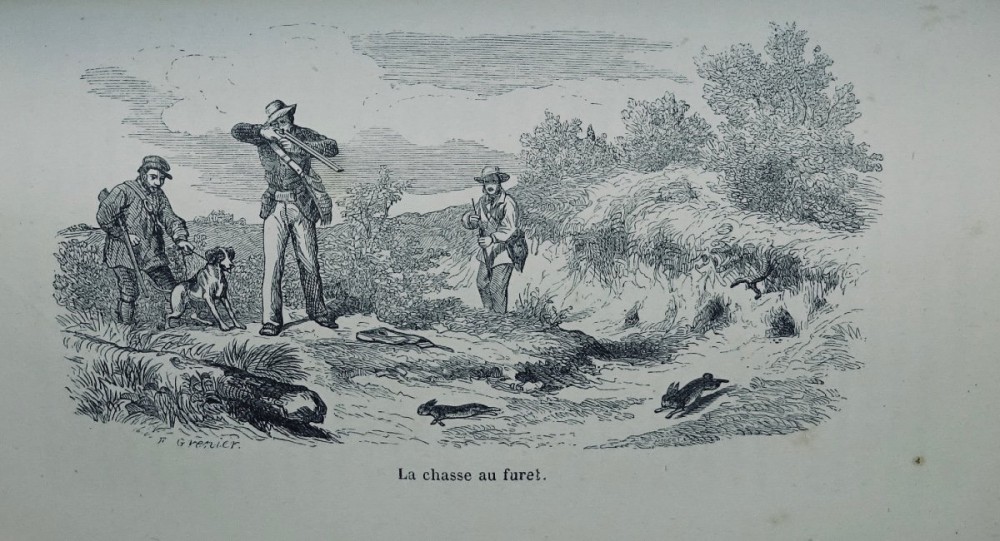

Le mardi 19 janvier 1813, il prit pour prétexte une partie de chasse à Grosbois, pour arriver à l’improviste à Fontainebleau, afin d’y rencontrer le pape Pie VII, et négocier un second concordat. Si l’anecdote de l’empereur brutalisant le pape, inventée par Chateaubriand, est demeurée célèbre, l’épisode de la chasse du 24 janvier est moins connu. Parti des Tuileries à onze heures et demie, Napoléon envoya ses secrétaires à Fontainebleau, chassa jusqu’à quinze heures trente, puis déclara à ses courtisans stupéfaits, qu’ils passeraient la nuit à Fontainebleau, où il arriva au château trois heures plus tard. Le matin du 25 janvier, jour de la signature du second Concordat, un « petit tiré » fut organisé pour meubler l’attente de Napoléon et de ses courtisans avant la signature. Napoléon obligea donc toute sa cour à le suivre à Fontainebleau. La générale Durand se souvint que « personne n’avait de domestique, point de femme de chambre, point de bonnet de nuit, rien enfin pour la toilette. Avec cela il faisait un froid excessif, l’eau gelait auprès du feu ». D’autres témoignent aussi des difficultés du séjour, où « l’impératrice et les dames qui l’accompagnaient n’avaient absolument que leur costume de chasse, et l’empereur se divertit un peu des tribulations de coquetterie que les dames éprouvèrent en se voyant inopinément engagées dans une campagne sans munitions de toilette ». Ces deux journées n’eurent donc que les apparences d’un séjour de plaisance. Les enjeux de la signature du nouveau Concordat étaient en effet très élevés. La dernière grande chasse de cour du règne de Napoléon ne fut donc qu’une mise en scène, loin du rôle qui lui était assigné depuis 1804... Publié à une époque où la chasse était une activité culturellement et socialement significative, l'œuvre de La Vallée sert aujourd'hui de fenêtre sur un monde révolu, tout en restant pertinente pour les passionnés d'histoire cynégétique et d'armes anciennes.

Publié à une époque où la chasse était une activité culturellement et socialement significative, l'œuvre de La Vallée sert aujourd'hui de fenêtre sur un monde révolu, tout en restant pertinente pour les passionnés d'histoire cynégétique et d'armes anciennes.  « La Chasse à tir en France » se distingue par sa richesse documentaire. La Vallée y détaille non seulement les techniques de chasse utilisées, mais également les divers gibiers et les territoires de chasse à travers la France. C'est un témoignage historique précieux qui illumine les traditions et les réglementations évolutives de la chasse. L'auteur explore les aspects législatifs qui ont façonné la chasse durant cette période de bouleversements sociaux et environnementaux. L'un des aspects les plus fascinants de l'œuvre de La Vallée est son analyse approfondie de l'évolution des armes à feu. Des avancées technologiques majeures, comme les fusils à percussion et ceux à chargement par la culasse (breveté en 1835 par Lefaucheux)

« La Chasse à tir en France » se distingue par sa richesse documentaire. La Vallée y détaille non seulement les techniques de chasse utilisées, mais également les divers gibiers et les territoires de chasse à travers la France. C'est un témoignage historique précieux qui illumine les traditions et les réglementations évolutives de la chasse. L'auteur explore les aspects législatifs qui ont façonné la chasse durant cette période de bouleversements sociaux et environnementaux. L'un des aspects les plus fascinants de l'œuvre de La Vallée est son analyse approfondie de l'évolution des armes à feu. Des avancées technologiques majeures, comme les fusils à percussion et ceux à chargement par la culasse (breveté en 1835 par Lefaucheux)  Il entreprit donc des études de chimie, à Nantes, en 1848, marquant ainsi le début d'une carrière riche et diversifiée. Dès cette époque, Henri de la Blanchère se consacra particulièrement à l'étude des poissons et à la pratique de la pêche, sujets qu'il approfondit à travers ses écrits. Auteur prolifique, il rédigea plusieurs récits et manuels visant à démocratiser l'art de la chasse, en mettant souvent l'accent sur les aspects naturalistes de cette activité. En 1855, il s'installa à Paris, où il se lança également dans l'étude et la pratique naissante de la photographie, sous la tutelle de Gustave Le Gray, un pionnier de cette discipline en France. Cette nouvelle passion l'amena à combiner ses compétences en sciences naturelles, avec cette technologie émergente. Il devint ainsi l'un des premiers scientifiques français à utiliser la photographie comme outil pour ses recherches. Ses contributions, dans ce domaine, furent significatives. Henri de la Blanchère produisit plusieurs ouvrages d'histoire naturelle, notamment sur les poissons, illustrés par ses propres clichés. Ces livres étaient non seulement des documents scientifiques précieux, mais aussi des œuvres d'art visuel, capturant la beauté et la diversité du monde aquatique avec une précision remarquable...

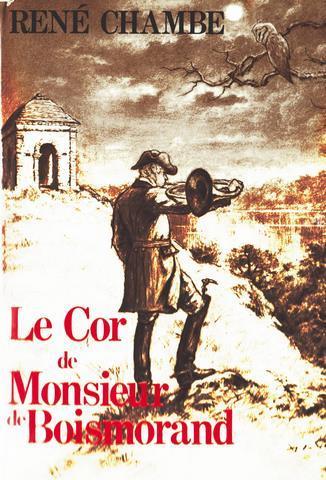

Il entreprit donc des études de chimie, à Nantes, en 1848, marquant ainsi le début d'une carrière riche et diversifiée. Dès cette époque, Henri de la Blanchère se consacra particulièrement à l'étude des poissons et à la pratique de la pêche, sujets qu'il approfondit à travers ses écrits. Auteur prolifique, il rédigea plusieurs récits et manuels visant à démocratiser l'art de la chasse, en mettant souvent l'accent sur les aspects naturalistes de cette activité. En 1855, il s'installa à Paris, où il se lança également dans l'étude et la pratique naissante de la photographie, sous la tutelle de Gustave Le Gray, un pionnier de cette discipline en France. Cette nouvelle passion l'amena à combiner ses compétences en sciences naturelles, avec cette technologie émergente. Il devint ainsi l'un des premiers scientifiques français à utiliser la photographie comme outil pour ses recherches. Ses contributions, dans ce domaine, furent significatives. Henri de la Blanchère produisit plusieurs ouvrages d'histoire naturelle, notamment sur les poissons, illustrés par ses propres clichés. Ces livres étaient non seulement des documents scientifiques précieux, mais aussi des œuvres d'art visuel, capturant la beauté et la diversité du monde aquatique avec une précision remarquable... Quelle vie passionnante que la sienne. Une vie pleine de décrochements et de ruptures, comme celle de la demoiselle au grand bec… Né en 1889 dans une famille aisée du Dauphiné, René Chambe sert, après Saumur, dans la cavalerie légère. A l’issue de la période qui clôt la course à la mer et la guerre de mouvement où la cavalerie pouvait jouer son rôle, en 1914 il entre dans une arme toute nouvelle, l’armée de l’air avec ses drôles d’engins volants. Cette rencontre inattendue entre cavalerie et armée de l’air est le sujet de l’un de ses ouvrages, « l’Escadron de Gironde » dans lequel on y découvre comment un peloton de dragons sert à la lance et au sabre, une escadrille allemande posée sur son terrain d’aviation. Le voilà chasseur chassé sachant voler… Sa première victoire aérienne est récompensée par la croix de la Légion d’Honneur. Il quitte alors le front français pour développer les capacités de l’armée de l’air roumaine. Revenir en France le contraint à transiter via la Russie des Soviets. Il participe aux dernières offensives de 1918, et le colonel Chambe sera ensuite le premier responsable du Service Historique de l’Armée de l’Air…

Quelle vie passionnante que la sienne. Une vie pleine de décrochements et de ruptures, comme celle de la demoiselle au grand bec… Né en 1889 dans une famille aisée du Dauphiné, René Chambe sert, après Saumur, dans la cavalerie légère. A l’issue de la période qui clôt la course à la mer et la guerre de mouvement où la cavalerie pouvait jouer son rôle, en 1914 il entre dans une arme toute nouvelle, l’armée de l’air avec ses drôles d’engins volants. Cette rencontre inattendue entre cavalerie et armée de l’air est le sujet de l’un de ses ouvrages, « l’Escadron de Gironde » dans lequel on y découvre comment un peloton de dragons sert à la lance et au sabre, une escadrille allemande posée sur son terrain d’aviation. Le voilà chasseur chassé sachant voler… Sa première victoire aérienne est récompensée par la croix de la Légion d’Honneur. Il quitte alors le front français pour développer les capacités de l’armée de l’air roumaine. Revenir en France le contraint à transiter via la Russie des Soviets. Il participe aux dernières offensives de 1918, et le colonel Chambe sera ensuite le premier responsable du Service Historique de l’Armée de l’Air… Rares sont les vrais praticiens qui ont couché, par écrit, leur longue expérience… La littérature cynégétique est écrite, soit par des écrivains amoureux de la chasse et de la nature, soit par des théoriciens. Combien de grands maîtres d’équipage ont remis à plus tard la rédaction de leurs mémoires, avant qu’un accident ne raccourcisse leur projet. Au 18e siècle, on trouve un Labruyère, le bien-nommé, ancien braconnier devenu garde des chasses de son Altesse Royale le comte de Clermont, et au 20e, Daguet, piqueur bourbonnais de haute renommée. Mais entre les deux, on va découvrir ou redécouvrir l’ardennais Jacques-Antoine Clamart… Nous pouvons suivre le déroulement de sa vie, dans la préface de son unique ouvrage : « 60 ans de chasse, pratique de la chasse et pratique forestière ». Clamart est né en 1788, à Neuville aux Tourneurs (ancienne commune qui a fusionné avec Beaulieu en 1973, pour former aujourd’hui la commune de Neuville-lez-Beaulieu), au milieu des grandes et profondes forêts ardennaises, où son père exerçait les fonctions de garde forestier. Son frère suivit la même filière et fut aussi garde sur la forêt de Signy l’Abbaye. Ainsi, dès son plus jeune âge, Jacques-Antoine Clamart est allé à l’école de la nature…

Rares sont les vrais praticiens qui ont couché, par écrit, leur longue expérience… La littérature cynégétique est écrite, soit par des écrivains amoureux de la chasse et de la nature, soit par des théoriciens. Combien de grands maîtres d’équipage ont remis à plus tard la rédaction de leurs mémoires, avant qu’un accident ne raccourcisse leur projet. Au 18e siècle, on trouve un Labruyère, le bien-nommé, ancien braconnier devenu garde des chasses de son Altesse Royale le comte de Clermont, et au 20e, Daguet, piqueur bourbonnais de haute renommée. Mais entre les deux, on va découvrir ou redécouvrir l’ardennais Jacques-Antoine Clamart… Nous pouvons suivre le déroulement de sa vie, dans la préface de son unique ouvrage : « 60 ans de chasse, pratique de la chasse et pratique forestière ». Clamart est né en 1788, à Neuville aux Tourneurs (ancienne commune qui a fusionné avec Beaulieu en 1973, pour former aujourd’hui la commune de Neuville-lez-Beaulieu), au milieu des grandes et profondes forêts ardennaises, où son père exerçait les fonctions de garde forestier. Son frère suivit la même filière et fut aussi garde sur la forêt de Signy l’Abbaye. Ainsi, dès son plus jeune âge, Jacques-Antoine Clamart est allé à l’école de la nature… Un seul coup de fusil, et tombe quasiment de nulle part un chef d‘œuvre : « Le coup du Roy ! ». Emile Caussin de Perceval avait des ascendants célèbres dans le monde des lettres. Des parents officiers des Haras, spécialistes de littérature arabe, titulaires de chaires prestigieuses à l’Institut de France. Un de ses aïeux, dans les années 1830, fut même de la caravane du célèbre Louis Damoiseau, qui parcourut les oasis de l’Arabie, à la recherche des meilleures souches de chevaux arabes. En revanche, la vie d’Emile fut des plus rangée, sans mirage. Il épouse, en 1880, Mathilde Matthieu de Boussac, dont le père était receveur des finances de la ville de Bordeaux. Il quitte donc la rue des Saints Pères, à Paris, pour s’installer à Bordeaux. La demeure familiale est rue des Trois Conils, petit clin d’œil cynégétique, puisque, dans le langage du Moyen-Age, le conil est l’autre nom du lapin, modeste gibier de garenne, mais objet des attentions de Gaston Phébus. Comme son compatriote Montesquieu, à qui il consacre plusieurs ouvrages, Emile Caussin de Perceval mit un pied dans les beaux salons de la ville, un pied dans les vignes de son château du Parc, à Saint Ferme, dans l’Entre-Deux-Mers…

Un seul coup de fusil, et tombe quasiment de nulle part un chef d‘œuvre : « Le coup du Roy ! ». Emile Caussin de Perceval avait des ascendants célèbres dans le monde des lettres. Des parents officiers des Haras, spécialistes de littérature arabe, titulaires de chaires prestigieuses à l’Institut de France. Un de ses aïeux, dans les années 1830, fut même de la caravane du célèbre Louis Damoiseau, qui parcourut les oasis de l’Arabie, à la recherche des meilleures souches de chevaux arabes. En revanche, la vie d’Emile fut des plus rangée, sans mirage. Il épouse, en 1880, Mathilde Matthieu de Boussac, dont le père était receveur des finances de la ville de Bordeaux. Il quitte donc la rue des Saints Pères, à Paris, pour s’installer à Bordeaux. La demeure familiale est rue des Trois Conils, petit clin d’œil cynégétique, puisque, dans le langage du Moyen-Age, le conil est l’autre nom du lapin, modeste gibier de garenne, mais objet des attentions de Gaston Phébus. Comme son compatriote Montesquieu, à qui il consacre plusieurs ouvrages, Emile Caussin de Perceval mit un pied dans les beaux salons de la ville, un pied dans les vignes de son château du Parc, à Saint Ferme, dans l’Entre-Deux-Mers… Dieu sait que les sujets de sa gracieuse Majesté peuvent pousser l’excentricité jusqu’à son apogée. Mais, trouver en France un écrivain cynégétique anglais, qui fit sa fortune dans la culture de la chicorée, voilà un coup d’éclat ! Gustave Black est né à Cambrai, le 26 avril 1845. Il est le fils d’Adèle Levin et de George Black, sujet britannique, qui avait quitté la Grande-Bretagne pour ne pas être soumis, en tant que catholique, à des lois discriminatoires. Son père fut un industriel qui sut mettre ses talents d’ingénieur dans la conception de machines pour traiter la racine de chicorée, depuis son arrachage jusqu’à la vente du produit fini. La production, distribuée sous la marque « La Cantinière », sort des usines de Sainte Olle lès Cambrai, où sont employés des centaines d’ouvriers, mais le propriétaire habite Bourlon, dans le département du Pas de Calais…

Dieu sait que les sujets de sa gracieuse Majesté peuvent pousser l’excentricité jusqu’à son apogée. Mais, trouver en France un écrivain cynégétique anglais, qui fit sa fortune dans la culture de la chicorée, voilà un coup d’éclat ! Gustave Black est né à Cambrai, le 26 avril 1845. Il est le fils d’Adèle Levin et de George Black, sujet britannique, qui avait quitté la Grande-Bretagne pour ne pas être soumis, en tant que catholique, à des lois discriminatoires. Son père fut un industriel qui sut mettre ses talents d’ingénieur dans la conception de machines pour traiter la racine de chicorée, depuis son arrachage jusqu’à la vente du produit fini. La production, distribuée sous la marque « La Cantinière », sort des usines de Sainte Olle lès Cambrai, où sont employés des centaines d’ouvriers, mais le propriétaire habite Bourlon, dans le département du Pas de Calais… Charmeur, charmant, spirituel, sans doute comme tous les jeunes gens de son époque… Pour faciliter la lecture de l’arbre généalogique de la famille, son père épousa sa cousine germaine du même patronyme, Girard de Charnacé, et l’un des témoins à ce mariage n’était autre que le futur maréchal de Castellane. Guy de Charnacé est donc né en 1825, dans une famille angevine qui compte des officiers de cavalerie au Royal Pologne, aux Hussards de la Garde et des directeurs de Haras. Grand amateur de musique et grand veneur, comme son contemporain le comte d’Osmond, aussi à l’aise dans un salon que dans son chenil, Guy de Charnacé fut huit ans inspecteur de l’exploitation des Chemins de Fer du Nord. Jusque-là, rien de bien significatif. Son mariage, avec Claire-Christine d’Agoult, ne fut pas un long fleuve tranquille, et en quelques années, Claire-Christine ne fut plus la « minette » des premières correspondances enflammées. De « Madame la Comtesse », elle termina au rang bien sec de « Madame ». Pourtant, ce grand mariage conforta la position de Guy de Charnacé dans l’élite politique et intellectuelle de son époque, puisque l’un de ses beaux–frères fut M. Olivier, dernier « Premier ministre » de Napoléon III, et un autre beau-frère le fit entrer dans le monde musical de la moitié de 19e en la personne de Richard Wagner…

Charmeur, charmant, spirituel, sans doute comme tous les jeunes gens de son époque… Pour faciliter la lecture de l’arbre généalogique de la famille, son père épousa sa cousine germaine du même patronyme, Girard de Charnacé, et l’un des témoins à ce mariage n’était autre que le futur maréchal de Castellane. Guy de Charnacé est donc né en 1825, dans une famille angevine qui compte des officiers de cavalerie au Royal Pologne, aux Hussards de la Garde et des directeurs de Haras. Grand amateur de musique et grand veneur, comme son contemporain le comte d’Osmond, aussi à l’aise dans un salon que dans son chenil, Guy de Charnacé fut huit ans inspecteur de l’exploitation des Chemins de Fer du Nord. Jusque-là, rien de bien significatif. Son mariage, avec Claire-Christine d’Agoult, ne fut pas un long fleuve tranquille, et en quelques années, Claire-Christine ne fut plus la « minette » des premières correspondances enflammées. De « Madame la Comtesse », elle termina au rang bien sec de « Madame ». Pourtant, ce grand mariage conforta la position de Guy de Charnacé dans l’élite politique et intellectuelle de son époque, puisque l’un de ses beaux–frères fut M. Olivier, dernier « Premier ministre » de Napoléon III, et un autre beau-frère le fit entrer dans le monde musical de la moitié de 19e en la personne de Richard Wagner… Puis la famille de Gusty s’installa à Salt Lake City, dans l'Utah, où, au début des années 1880, elle perdit ses parents et un peu plus tard son premier mari. En 1882, Augusta et son frère Thomas déménagèrent à Lily Park, dans le Colorado, où Thomas monta un élevage de bétail. C'est là que Gusty rencontra celui qui allait devenir son deuxième mari, Allen G. Wallihan, qui avait vingt-deux ans de moins qu'elle. « Comme nous étions isolés à des kilomètres de la première habitation et seuls en montagne, mon frère et Allen voulaient que j'apprenne à tirer… avec notre fusil de chasse Parker. Lorsque j’ai fait ma première tentative, je ne pouvais pas tenir le fusil à bout de bras, alors j’ai appris à tirer en appui… J’ai eu mon premier cerf au printemps suivant, tué d’une balle dans le cou… ». Un jour, alors qu’elle regardait une fourmi emporter les miettes de son déjeuner, elle ne remarqua pas un cerf mulet, jusqu'à ce qu'il arrive à quelques mètres d'elle. « Si seulement il était possible de le prendre en photo… » pensa-t-elle. Peu de temps après, Gusty échangeait, avec un jeune ecclésiastique, une paire de gants en peau de cerf perlés qu'elle avait confectionnée, contre son appareil photo… Une nouvelle carrière commençait, qui a abouti, dix ans après, à la publication de deux livres : « Sabots, griffes et bois des montagnes Rocheuses » en 1894, et « Plans de caméra sur le gros gibier » en 1901. Ces publications ont incontestablement marqué le début de l’art de la photographie animalière, encouragé par Theodore Roosevelt lui-même, q

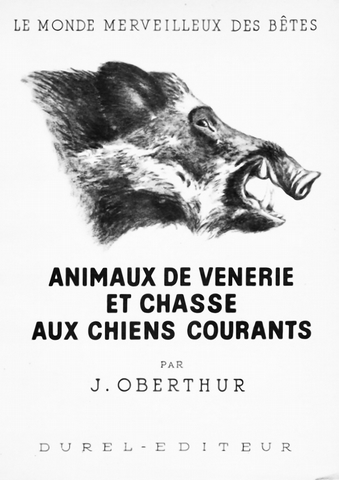

Puis la famille de Gusty s’installa à Salt Lake City, dans l'Utah, où, au début des années 1880, elle perdit ses parents et un peu plus tard son premier mari. En 1882, Augusta et son frère Thomas déménagèrent à Lily Park, dans le Colorado, où Thomas monta un élevage de bétail. C'est là que Gusty rencontra celui qui allait devenir son deuxième mari, Allen G. Wallihan, qui avait vingt-deux ans de moins qu'elle. « Comme nous étions isolés à des kilomètres de la première habitation et seuls en montagne, mon frère et Allen voulaient que j'apprenne à tirer… avec notre fusil de chasse Parker. Lorsque j’ai fait ma première tentative, je ne pouvais pas tenir le fusil à bout de bras, alors j’ai appris à tirer en appui… J’ai eu mon premier cerf au printemps suivant, tué d’une balle dans le cou… ». Un jour, alors qu’elle regardait une fourmi emporter les miettes de son déjeuner, elle ne remarqua pas un cerf mulet, jusqu'à ce qu'il arrive à quelques mètres d'elle. « Si seulement il était possible de le prendre en photo… » pensa-t-elle. Peu de temps après, Gusty échangeait, avec un jeune ecclésiastique, une paire de gants en peau de cerf perlés qu'elle avait confectionnée, contre son appareil photo… Une nouvelle carrière commençait, qui a abouti, dix ans après, à la publication de deux livres : « Sabots, griffes et bois des montagnes Rocheuses » en 1894, et « Plans de caméra sur le gros gibier » en 1901. Ces publications ont incontestablement marqué le début de l’art de la photographie animalière, encouragé par Theodore Roosevelt lui-même, q Son œuvre, très importante, fut honorée lors d’une exposition au musée de Gien, en 1993… Celui à qui avait été décerné le titre du « Buffon du 20e siècle » était gaucher. Un gaucher peu contrarié, puisqu’il dessinait, d’un coup de crayon magique, des deux mains. Et quand le médecin opère, quelle aisance du bistouri… L’origine alsacienne de la famille Oberthur est transcrite par le « ¨ » sur le « u », qui fut conservé jusqu’en 1942. C’est son grand–père qui fonda la célèbre imprimerie à son nom. Elle employa, à Rennes, plus de 1 000 personnes. C’est donc dans cet environnement breton de la haute bourgeoisie que grandit Joseph, fils de Charles. Son père cumula charges et honneurs. Maire de Monterfil où la famille avait une propriété d’avant la Révolution, premier adjoint de la municipalité de Rennes, administrateur de la Banque de France, président de la Chambre de Commerce… Cet attachement à sa province d’origine fut viscéral. Dès qu’il pouvait fuir Paris, il sautait dans le premier train pour sa Bretagne. Il ne sera pas attiré, ni par la gestion de l’entreprise familiale, ni par l’entomologie, où ont brillé ses deux parents qui avaient constitué de magnifiques collections. Il opta pour la profession libérale. Aussi, ce fut vers la médecine que s’orienta le jeune Joseph. L’étude de l’anatomie développa son goût du dessin. Il put même profiter des conseils d’Oliver de Penne, peintre animalier reconnu. Durant ses études de médecine, Joseph arrondissait ses fins de mois délicates de modeste carabin, grâce à la vente de ses œuvres auprès des galeries parisiennes. Ses réalisations furent exposées, de 1911 à 1914, sur les cimaises avec celles d’Edouard Doigneau, Paul Tavernier, Jules Bertrand Gelibert, toutes bonnes signatures recherchées. C’est dans la spécialité de neurologie et d’orthopédie qu’il débuta à l’hôpital de Berck, avant la guerre. Puis, dans les années 1920, il prend son envol et dirige l’établissement d’Hydrothérapie d’Auteuil.

Son œuvre, très importante, fut honorée lors d’une exposition au musée de Gien, en 1993… Celui à qui avait été décerné le titre du « Buffon du 20e siècle » était gaucher. Un gaucher peu contrarié, puisqu’il dessinait, d’un coup de crayon magique, des deux mains. Et quand le médecin opère, quelle aisance du bistouri… L’origine alsacienne de la famille Oberthur est transcrite par le « ¨ » sur le « u », qui fut conservé jusqu’en 1942. C’est son grand–père qui fonda la célèbre imprimerie à son nom. Elle employa, à Rennes, plus de 1 000 personnes. C’est donc dans cet environnement breton de la haute bourgeoisie que grandit Joseph, fils de Charles. Son père cumula charges et honneurs. Maire de Monterfil où la famille avait une propriété d’avant la Révolution, premier adjoint de la municipalité de Rennes, administrateur de la Banque de France, président de la Chambre de Commerce… Cet attachement à sa province d’origine fut viscéral. Dès qu’il pouvait fuir Paris, il sautait dans le premier train pour sa Bretagne. Il ne sera pas attiré, ni par la gestion de l’entreprise familiale, ni par l’entomologie, où ont brillé ses deux parents qui avaient constitué de magnifiques collections. Il opta pour la profession libérale. Aussi, ce fut vers la médecine que s’orienta le jeune Joseph. L’étude de l’anatomie développa son goût du dessin. Il put même profiter des conseils d’Oliver de Penne, peintre animalier reconnu. Durant ses études de médecine, Joseph arrondissait ses fins de mois délicates de modeste carabin, grâce à la vente de ses œuvres auprès des galeries parisiennes. Ses réalisations furent exposées, de 1911 à 1914, sur les cimaises avec celles d’Edouard Doigneau, Paul Tavernier, Jules Bertrand Gelibert, toutes bonnes signatures recherchées. C’est dans la spécialité de neurologie et d’orthopédie qu’il débuta à l’hôpital de Berck, avant la guerre. Puis, dans les années 1920, il prend son envol et dirige l’établissement d’Hydrothérapie d’Auteuil. Il n’est pas de bon journal sans une pléiade d’excellents journalistes, pleins de verve et de talent… Collaborateur du « Journal des Chasseurs », et auteurs de nombreux textes sur la chasse, au milieu du 19ème siècle, Joseph Lavallée fut de ces écrivains qui se consacrèrent entièrement à leur passion. C’est le 8 Août 1801, que naquit, à Paris, Joseph-Félix Lavallée, marquis de Bois Robert. Après une bonne formation juridique, puis la connaissance de la littérature classique, il s’inscrivit au barreau de Château-Thierry. Mais notre avocat et avoué jettera rapidement sa robe aux halliers pour vivre sa passion, la chasse. Malheureusement, nous n’avons aucun portrait de cet auteur aussi discret que la licorne qu’il portait dans son blason. En 1836, il fut attiré par l’entregent de Léon Bertrand qui lançait ce fameux « Journal des Chasseurs », bible de la chasse de cette époque. Il y sera un collaborateur assidu et remarqué. Sa culture juridique lui fera écrire sur le braconnier, nouvelle dénonçant ce fourbe trop souvent absout par le public. Ces pages sont publiées dans l’encyclopédie éditée par Curner « Les Français peints par eux–mêmes ». Ensuite, il se livrera à une analyse complète de ce grand texte fondateur de notre chasse moderne, la fameuse loi de 1844.

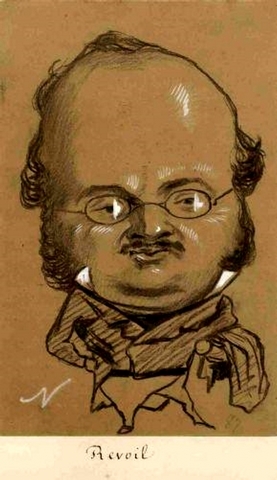

Il n’est pas de bon journal sans une pléiade d’excellents journalistes, pleins de verve et de talent… Collaborateur du « Journal des Chasseurs », et auteurs de nombreux textes sur la chasse, au milieu du 19ème siècle, Joseph Lavallée fut de ces écrivains qui se consacrèrent entièrement à leur passion. C’est le 8 Août 1801, que naquit, à Paris, Joseph-Félix Lavallée, marquis de Bois Robert. Après une bonne formation juridique, puis la connaissance de la littérature classique, il s’inscrivit au barreau de Château-Thierry. Mais notre avocat et avoué jettera rapidement sa robe aux halliers pour vivre sa passion, la chasse. Malheureusement, nous n’avons aucun portrait de cet auteur aussi discret que la licorne qu’il portait dans son blason. En 1836, il fut attiré par l’entregent de Léon Bertrand qui lançait ce fameux « Journal des Chasseurs », bible de la chasse de cette époque. Il y sera un collaborateur assidu et remarqué. Sa culture juridique lui fera écrire sur le braconnier, nouvelle dénonçant ce fourbe trop souvent absout par le public. Ces pages sont publiées dans l’encyclopédie éditée par Curner « Les Français peints par eux–mêmes ». Ensuite, il se livrera à une analyse complète de ce grand texte fondateur de notre chasse moderne, la fameuse loi de 1844.  Ce Français « américanisé », né à Aix en Provence en 1816, avait répondu à l’appel des grands espaces du pays des bisons, qui avaient nourri son imagination. C’est donc lors de sa vie aux Etats-Unis qu’il rencontra l’écrivain américain connu sous le nom de Capitaine Mayne-Reid, dont il devint l’ambassadeur–traducteur. Pourtant, rien ne prédisposait ce méridional à quitter les rives de la Méditerranée, lui qui était issu d’une honorable famille d’Aix en Provence. Son père était un peintre bien coté, et son frère fit une brillante carrière d’architecte, puisqu’on lui doit la construction de la cathédrale de Marseille. Bénédict-Henry décéda à Paris après s’être effondré, victime d’un malaise, dans une pharmacie de la rue de Phalsbourg, en juin 1882. Mais entre ces deux dates, il avait vécu le bouillonnement de l’aventure américaine, et s’était fait un nom dans les lettres...

Ce Français « américanisé », né à Aix en Provence en 1816, avait répondu à l’appel des grands espaces du pays des bisons, qui avaient nourri son imagination. C’est donc lors de sa vie aux Etats-Unis qu’il rencontra l’écrivain américain connu sous le nom de Capitaine Mayne-Reid, dont il devint l’ambassadeur–traducteur. Pourtant, rien ne prédisposait ce méridional à quitter les rives de la Méditerranée, lui qui était issu d’une honorable famille d’Aix en Provence. Son père était un peintre bien coté, et son frère fit une brillante carrière d’architecte, puisqu’on lui doit la construction de la cathédrale de Marseille. Bénédict-Henry décéda à Paris après s’être effondré, victime d’un malaise, dans une pharmacie de la rue de Phalsbourg, en juin 1882. Mais entre ces deux dates, il avait vécu le bouillonnement de l’aventure américaine, et s’était fait un nom dans les lettres...