La chasse continue d’être trop souvent réduite, dans le débat public comme dans certaines représentations médiatiques, à l’acte de tirer. Cette confusion est non seulement réductrice, mais elle est surtout intellectuellement fausse. Le tir n’est qu’un instant bref, parfois absent, dans une pratique qui s’inscrit dans le temps long, mobilise des compétences multiples et repose avant tout sur une responsabilité collective vis à vis des territoires et du vivant.  Dans la réalité du terrain, l’acte de tirer représente une part infime de l’engagement cynégétique. Des heures, des jours, parfois des années sont consacrés à observer, comprendre, anticiper et gérer, là où quelques secondes seulement peuvent correspondre à un prélèvement. Insister sur le tir comme élément central de la chasse revient à ignorer tout ce qui le précède et, bien souvent, tout ce qui conduit à y renoncer. Car une chasse respectueuse suppose précisément de savoir ne pas tirer : lorsque les populations sont fragiles, lorsque les conditions ne sont pas réunies, lorsque l’acte n’a aucun sens écologique. La sélectivité, la retenue et l’acceptation de l’échec font partie intégrante de l’éthique du chasseur. Réduire la chasse à l’arme, c’est donc passer sous silence une culture de l’observation, de la patience et de la connaissance fine du milieu, acquise au fil des saisons et transmise de génération en génération. C’est aussi ignorer le cadre réglementaire extrêmement strict dans lequel s’inscrit le prélèvement, pensé non comme un plaisir du tir, mais comme un outil ponctuel au service d’objectifs de gestion...

Dans la réalité du terrain, l’acte de tirer représente une part infime de l’engagement cynégétique. Des heures, des jours, parfois des années sont consacrés à observer, comprendre, anticiper et gérer, là où quelques secondes seulement peuvent correspondre à un prélèvement. Insister sur le tir comme élément central de la chasse revient à ignorer tout ce qui le précède et, bien souvent, tout ce qui conduit à y renoncer. Car une chasse respectueuse suppose précisément de savoir ne pas tirer : lorsque les populations sont fragiles, lorsque les conditions ne sont pas réunies, lorsque l’acte n’a aucun sens écologique. La sélectivité, la retenue et l’acceptation de l’échec font partie intégrante de l’éthique du chasseur. Réduire la chasse à l’arme, c’est donc passer sous silence une culture de l’observation, de la patience et de la connaissance fine du milieu, acquise au fil des saisons et transmise de génération en génération. C’est aussi ignorer le cadre réglementaire extrêmement strict dans lequel s’inscrit le prélèvement, pensé non comme un plaisir du tir, mais comme un outil ponctuel au service d’objectifs de gestion...

Balistique de but… pour gagner en efficacité

Il faut garder à l’esprit que les plombs de chasse, et les chevrotines en sont de gros, tirés sous un angle de 45°, retombent en pluie à une distance de 80 fois, en mètres, leur diamètre en millimètres. C’est ainsi qu’une ballette, sortie d’une cartouche de 9 grains en calibre 12, avec son diamètre de 8,65 mm, retombe en « pluie » à la distance de 692 mètres, et les résultats en cible confirment les observations de terrain. Compte tenu de la dispersion des projectiles, et quel que soit le canon, il ne faudrait pas tirer au-delà de 16 mètres pour que toutes les ballettes d’une cartouche de 9 grains soient dans une cible de 40 centimètres de diamètre. Et encore, à la condition que le point central soit exactement le point de visée. Ces 40 centimètres correspondent à la cible la plus large possible que nous offre la grande faune, en l’occurrence un grand cervidé. Passons donc sur le sanglier, plus petit, qui à cette distance de 16 mètres laisserait quand même passer 3 ou 4 graines sur 9, avec toute l’incertitude de leur trajectoire, derrière l’animal tiré. Ce genre de munition est donc totalement incompatible avec la chasse collective, ainsi qu’elle est pratiquée dans nos sociétés. Et quel président ou directeur de chasse s’engagerait à faire respecter cette distance de tir maximum de 16 mètres ?

Il faut garder à l’esprit que les plombs de chasse, et les chevrotines en sont de gros, tirés sous un angle de 45°, retombent en pluie à une distance de 80 fois, en mètres, leur diamètre en millimètres. C’est ainsi qu’une ballette, sortie d’une cartouche de 9 grains en calibre 12, avec son diamètre de 8,65 mm, retombe en « pluie » à la distance de 692 mètres, et les résultats en cible confirment les observations de terrain. Compte tenu de la dispersion des projectiles, et quel que soit le canon, il ne faudrait pas tirer au-delà de 16 mètres pour que toutes les ballettes d’une cartouche de 9 grains soient dans une cible de 40 centimètres de diamètre. Et encore, à la condition que le point central soit exactement le point de visée. Ces 40 centimètres correspondent à la cible la plus large possible que nous offre la grande faune, en l’occurrence un grand cervidé. Passons donc sur le sanglier, plus petit, qui à cette distance de 16 mètres laisserait quand même passer 3 ou 4 graines sur 9, avec toute l’incertitude de leur trajectoire, derrière l’animal tiré. Ce genre de munition est donc totalement incompatible avec la chasse collective, ainsi qu’elle est pratiquée dans nos sociétés. Et quel président ou directeur de chasse s’engagerait à faire respecter cette distance de tir maximum de 16 mètres ? Tous les chasseurs qui pratiquent en zone de montagne, et qui sont amenés à faire des tirs lointains, se sont posés cette question. Rassurons-les, car entre le niveau de la mer et celui de la moyenne montagne (jusqu’à 1000 mètres environ), l’influence de l’altitude ne se fait guère sentir. En revanche, en haute montagne, les écarts seront d’autant plus perceptibles que le calibre sera fort et le coefficient balistique de la balle, faible. Avec les calibres moyens, comme les 7 mm par exemple, ces écarts peuvent être réduits, surtout si l’on choisit des projectiles bien profilés, au coefficient balistique élevé. Prenons l’exemple d’une balle de 150 grains (9,72 g), CB : 0,536 ; VO 920 m/s ; V 100 : 874 m/s ; V 200 : 822 m/s ; DRO : 190 m, et voyons sa chute à 300 mètres :

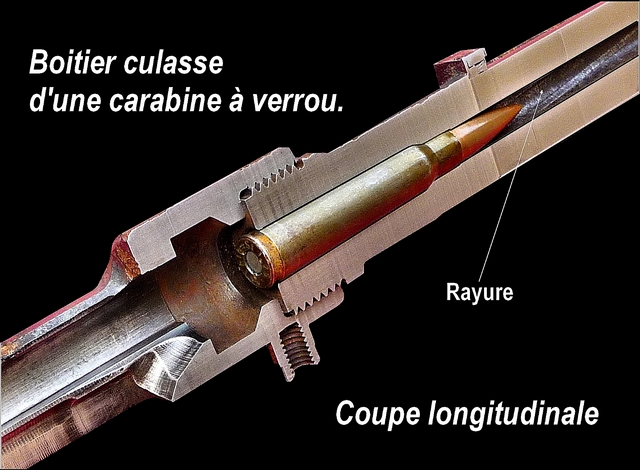

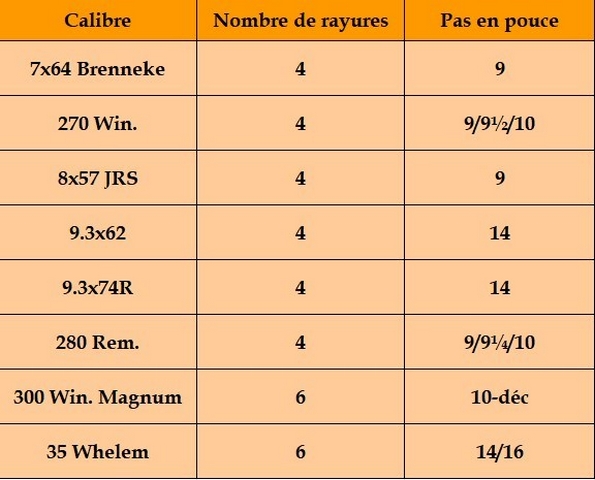

Tous les chasseurs qui pratiquent en zone de montagne, et qui sont amenés à faire des tirs lointains, se sont posés cette question. Rassurons-les, car entre le niveau de la mer et celui de la moyenne montagne (jusqu’à 1000 mètres environ), l’influence de l’altitude ne se fait guère sentir. En revanche, en haute montagne, les écarts seront d’autant plus perceptibles que le calibre sera fort et le coefficient balistique de la balle, faible. Avec les calibres moyens, comme les 7 mm par exemple, ces écarts peuvent être réduits, surtout si l’on choisit des projectiles bien profilés, au coefficient balistique élevé. Prenons l’exemple d’une balle de 150 grains (9,72 g), CB : 0,536 ; VO 920 m/s ; V 100 : 874 m/s ; V 200 : 822 m/s ; DRO : 190 m, et voyons sa chute à 300 mètres :  Le pas de rayures correspond à la distance nécessaire pour que la balle effectue un tour complet sur elle-même. Ce paramètre conditionne directement la vitesse de rotation du projectile. À pas de rayure constant, plus la vitesse initiale de la balle est élevée, plus la rotation sera rapide. À l’inverse, un pas de rayure trop long associé à une vitesse insuffisante engendre une rotation trop lente, rendant le projectile instable.

Le pas de rayures correspond à la distance nécessaire pour que la balle effectue un tour complet sur elle-même. Ce paramètre conditionne directement la vitesse de rotation du projectile. À pas de rayure constant, plus la vitesse initiale de la balle est élevée, plus la rotation sera rapide. À l’inverse, un pas de rayure trop long associé à une vitesse insuffisante engendre une rotation trop lente, rendant le projectile instable.  La stabilité d’une balle repose donc sur l’existence d’une vitesse de rotation minimale. En dessous de ce seuil, le projectile devient imprécis. Cette relation explique pourquoi les fabricants de canons choisissent un pas de rayure spécifique, généralement optimisé pour une plage donnée de projectiles, définie principalement par leur longueur et non uniquement par leur masse. En pratique, les balles longues nécessitent une rotation plus rapide que les balles courtes pour rester correctement stabilisées. Lors de l’achat d’une carabine, celle-ci est en principe conçue pour fonctionner de manière optimale avec certaines munitions.

La stabilité d’une balle repose donc sur l’existence d’une vitesse de rotation minimale. En dessous de ce seuil, le projectile devient imprécis. Cette relation explique pourquoi les fabricants de canons choisissent un pas de rayure spécifique, généralement optimisé pour une plage donnée de projectiles, définie principalement par leur longueur et non uniquement par leur masse. En pratique, les balles longues nécessitent une rotation plus rapide que les balles courtes pour rester correctement stabilisées. Lors de l’achat d’une carabine, celle-ci est en principe conçue pour fonctionner de manière optimale avec certaines munitions.  Toutefois, les chasseurs peuvent être amenés à utiliser des projectiles différents selon les modes de chasse ou les conditions rencontrées. Le choix du projectile doit alors respecter l’équilibre initial prévu par le canonnier, car le pas de rayure du canon, lui, est fixe et ne peut être modifié. Les modèles théoriques, comme la formule empirique de Greenhill ou la formule plus moderne de Miller, permettent d’évaluer l’adéquation entre le projectile et le pas de rayure. Ces approches introduisent notamment le facteur de stabilité (FS), indicateur clé de la qualité de la stabilisation gyroscopique. Un FS inférieur à 1 indique une instabilité, tandis qu’une plage comprise entre environ 1,2 et 2,5 correspond à une stabilité optimale. Au-delà, on parle de sur-stabilisation, susceptible d’augmenter la dispersion. En pratique, d’autres paramètres influencent encore le comportement de la balle : équilibre interne du projectile, qualité de fabrication, coefficient balistique, vitesse initiale et conditions atmosphériques. C’est pourquoi les essais au stand demeurent indispensables pour valider les choix théoriques.

Toutefois, les chasseurs peuvent être amenés à utiliser des projectiles différents selon les modes de chasse ou les conditions rencontrées. Le choix du projectile doit alors respecter l’équilibre initial prévu par le canonnier, car le pas de rayure du canon, lui, est fixe et ne peut être modifié. Les modèles théoriques, comme la formule empirique de Greenhill ou la formule plus moderne de Miller, permettent d’évaluer l’adéquation entre le projectile et le pas de rayure. Ces approches introduisent notamment le facteur de stabilité (FS), indicateur clé de la qualité de la stabilisation gyroscopique. Un FS inférieur à 1 indique une instabilité, tandis qu’une plage comprise entre environ 1,2 et 2,5 correspond à une stabilité optimale. Au-delà, on parle de sur-stabilisation, susceptible d’augmenter la dispersion. En pratique, d’autres paramètres influencent encore le comportement de la balle : équilibre interne du projectile, qualité de fabrication, coefficient balistique, vitesse initiale et conditions atmosphériques. C’est pourquoi les essais au stand demeurent indispensables pour valider les choix théoriques. À l’impact, ces deux grandeurs disparaissent partiellement ou totalement, laissant place à des phénomènes de balistique terminale : pénétration, cavitation permanente (déchirure tissulaire) et cavitation temporaire (onde de pression). Pour comprendre ces effets, rappelons brièvement les bases. Dans la plupart des tirs de chasse, la composante d’énergie potentielle due à la gravité est négligeable ; l’énergie transférée dépend presque exclusivement de la vitesse résiduelle du projectile. De façon cruciale, la vitesse apparaît au carré dans la formule : une balle légèrement plus rapide peut donc délivrer beaucoup plus de travail destructeur, notamment par le biais de l’expansion (ou « mushrooming ») de l’ogive, processus indispensable pour transmettre efficacement l’énergie aux tissus. La rotation imposée par les rayures du canon stabilise la trajectoire (stabilisation gyroscopique), mais n’ajoute qu’une quantité infime d’énergie cinétique supplémentaire ; elle n’a aucun rôle lésionnel direct.

À l’impact, ces deux grandeurs disparaissent partiellement ou totalement, laissant place à des phénomènes de balistique terminale : pénétration, cavitation permanente (déchirure tissulaire) et cavitation temporaire (onde de pression). Pour comprendre ces effets, rappelons brièvement les bases. Dans la plupart des tirs de chasse, la composante d’énergie potentielle due à la gravité est négligeable ; l’énergie transférée dépend presque exclusivement de la vitesse résiduelle du projectile. De façon cruciale, la vitesse apparaît au carré dans la formule : une balle légèrement plus rapide peut donc délivrer beaucoup plus de travail destructeur, notamment par le biais de l’expansion (ou « mushrooming ») de l’ogive, processus indispensable pour transmettre efficacement l’énergie aux tissus. La rotation imposée par les rayures du canon stabilise la trajectoire (stabilisation gyroscopique), mais n’ajoute qu’une quantité infime d’énergie cinétique supplémentaire ; elle n’a aucun rôle lésionnel direct. Néanmoins, la blessure étant peu invalidante, le blessé pourra prendre un grand parti dès le moindre soupçon de recherche, et mettra le plus de distance possible entre lui et ses poursuivants, pour n'être, la plupart du temps, jamais retrouvé. Si on ne dispose pas d'un chien tenace en poursuite et combatif au ferme, ou de chiens forceurs endurants, il ne faut surtout pas manquer le premier ferme, au risque de ne plus jamais le revoir. De nombreux sangliers tués en battues sont porteurs de lésions bien cicatrisées des extrémités des membres (absence complète des deux onglons d'une patte, un onglon arraché ou complètement retourné), et malgré ce handicap, se comportaient normalement dans les compagnies. Cela montre la grande difficulté de leur courir après. Beaucoup de ces sangliers blessés sont recherchés en vain, toujours fuyant loin devant les poursuivants, et la liberté retrouvée leur a permis de soulager leurs maux en une sorte de tampon de peau élastique et dure, parfois posée au sol dans les déplacements.

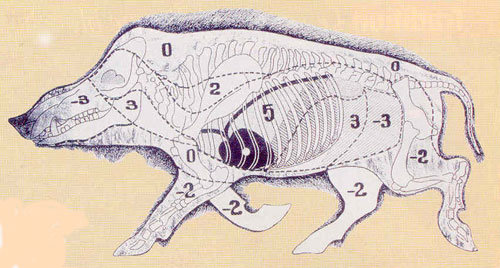

Néanmoins, la blessure étant peu invalidante, le blessé pourra prendre un grand parti dès le moindre soupçon de recherche, et mettra le plus de distance possible entre lui et ses poursuivants, pour n'être, la plupart du temps, jamais retrouvé. Si on ne dispose pas d'un chien tenace en poursuite et combatif au ferme, ou de chiens forceurs endurants, il ne faut surtout pas manquer le premier ferme, au risque de ne plus jamais le revoir. De nombreux sangliers tués en battues sont porteurs de lésions bien cicatrisées des extrémités des membres (absence complète des deux onglons d'une patte, un onglon arraché ou complètement retourné), et malgré ce handicap, se comportaient normalement dans les compagnies. Cela montre la grande difficulté de leur courir après. Beaucoup de ces sangliers blessés sont recherchés en vain, toujours fuyant loin devant les poursuivants, et la liberté retrouvée leur a permis de soulager leurs maux en une sorte de tampon de peau élastique et dure, parfois posée au sol dans les déplacements. Vous faites un mouvement de réaction à la douleur. Dans le cadre de la chasse, il en est de même et la réaction d’un gibier au coup de feu peut en apprendre beaucoup au chasseur sur l’endroit touché par son projectile. Mais attention, les réactions des animaux sont rapides et parfois atténuées par le type de chasse. Entre un chevreuil tiré à l’approche et une biche tirée en battue, le stress de l’animal n’est pas le même. Il y a donc, dans l’interprétation de la vision très fugitive du gibier à l’impact, une part d’incertitude, souvent vite levée par les indices de blessure retrouvés sur place. Et, pour mieux marquer le geste réflexe du gibier, les mouvements sont volontairement, dans les dessins et illustrations, amplifiés, afin de mieux montrer l'attitude de l'animal. L'allure générale du gibier blessé est riche d’enseignement pour qui a la volonté d’aller au bout, ce qui est le but des conducteurs de chiens de sang…

Vous faites un mouvement de réaction à la douleur. Dans le cadre de la chasse, il en est de même et la réaction d’un gibier au coup de feu peut en apprendre beaucoup au chasseur sur l’endroit touché par son projectile. Mais attention, les réactions des animaux sont rapides et parfois atténuées par le type de chasse. Entre un chevreuil tiré à l’approche et une biche tirée en battue, le stress de l’animal n’est pas le même. Il y a donc, dans l’interprétation de la vision très fugitive du gibier à l’impact, une part d’incertitude, souvent vite levée par les indices de blessure retrouvés sur place. Et, pour mieux marquer le geste réflexe du gibier, les mouvements sont volontairement, dans les dessins et illustrations, amplifiés, afin de mieux montrer l'attitude de l'animal. L'allure générale du gibier blessé est riche d’enseignement pour qui a la volonté d’aller au bout, ce qui est le but des conducteurs de chiens de sang…  Ensuite, cela permet d’évaluer plus précisément la vitesse de déplacement et la position de la cible dans l’espace. L’œil du côté opposé apporte une sorte de profondeur supplémentaire, une troisième dimension, qui enrichit la perception de l’environnement : relief, obstacles, arbres, et surtout la présence éventuelle d’autres personnes. On prend mieux en compte l’ambiance générale autour de la cible. Les méthodes diffèrent selon que l’on tire en visée ouverte ou avec optique. En visée ouverte (hausse et guidon), l’œil non directeur se ferme souvent pour forcer l’alignement, ce qui coûte du temps inutilement : si l’arme est bien réglée, hausse et guidon sont naturellement dans l’axe de l’œil directeur. L’œil secondaire peut donc rester ouvert pour élargir la scène. Les optiques « point rouge » illustrent bien ce principe : il suffit de placer un point sur la cible, tâche réalisée par l’œil directeur tandis que l’autre œil surveille le reste du champ. Le plus difficile reste de contrer l’instinct ancestral qui pousse à fermer un œil. Avec un peu d’entraînement on y arrive rapidement. Au début, imposez-vous un bref temps de préparation avant de presser la détente : cette micro-pause permet au conscient de dominer le réflexe et de vérifier que les deux yeux restent ouverts. En vous filmant lors des tirs vous pourrez vous corriger efficacement : on croit parfois garder les deux yeux ouverts alors que l’œil non directeur se ferme au dernier instant. S’entraîner en parcours de chasse est donc idéal : ces cibles mobiles obligent à suivre des trajectoires variées et démontrent vite l’intérêt du binoculaire. Ces séances améliorent la souplesse, aident à placer correctement jambes, pieds, buste et tête, et réduisent les ratés souvent dus à une mauvaise position corporelle. Enfin, garder les deux yeux ouverts permet d’observer immédiatement la réaction de l’animal et la direction de sa fuite après l’impact.

Ensuite, cela permet d’évaluer plus précisément la vitesse de déplacement et la position de la cible dans l’espace. L’œil du côté opposé apporte une sorte de profondeur supplémentaire, une troisième dimension, qui enrichit la perception de l’environnement : relief, obstacles, arbres, et surtout la présence éventuelle d’autres personnes. On prend mieux en compte l’ambiance générale autour de la cible. Les méthodes diffèrent selon que l’on tire en visée ouverte ou avec optique. En visée ouverte (hausse et guidon), l’œil non directeur se ferme souvent pour forcer l’alignement, ce qui coûte du temps inutilement : si l’arme est bien réglée, hausse et guidon sont naturellement dans l’axe de l’œil directeur. L’œil secondaire peut donc rester ouvert pour élargir la scène. Les optiques « point rouge » illustrent bien ce principe : il suffit de placer un point sur la cible, tâche réalisée par l’œil directeur tandis que l’autre œil surveille le reste du champ. Le plus difficile reste de contrer l’instinct ancestral qui pousse à fermer un œil. Avec un peu d’entraînement on y arrive rapidement. Au début, imposez-vous un bref temps de préparation avant de presser la détente : cette micro-pause permet au conscient de dominer le réflexe et de vérifier que les deux yeux restent ouverts. En vous filmant lors des tirs vous pourrez vous corriger efficacement : on croit parfois garder les deux yeux ouverts alors que l’œil non directeur se ferme au dernier instant. S’entraîner en parcours de chasse est donc idéal : ces cibles mobiles obligent à suivre des trajectoires variées et démontrent vite l’intérêt du binoculaire. Ces séances améliorent la souplesse, aident à placer correctement jambes, pieds, buste et tête, et réduisent les ratés souvent dus à une mauvaise position corporelle. Enfin, garder les deux yeux ouverts permet d’observer immédiatement la réaction de l’animal et la direction de sa fuite après l’impact. Face à ce gibier résistant, le calibre doit garantir une pénétration suffisante, une expansion contrôlée et une énergie initiale capable de stopper rapidement la course de l’animal. Dans les bois épais où se déroulent la majorité des battues, un tir mal placé ou sous-dimensionné peut entraîner une recherche longue et incertaine, parfois dangereuse pour le chien comme pour le chasseur. À l’inverse, un calibre surpuissant mal utilisé peut causer des blessures excessives ou compromettre la venaison. C’est pourquoi il est essentiel de trouver un juste équilibre entre puissance, précision et confort de tir.

Face à ce gibier résistant, le calibre doit garantir une pénétration suffisante, une expansion contrôlée et une énergie initiale capable de stopper rapidement la course de l’animal. Dans les bois épais où se déroulent la majorité des battues, un tir mal placé ou sous-dimensionné peut entraîner une recherche longue et incertaine, parfois dangereuse pour le chien comme pour le chasseur. À l’inverse, un calibre surpuissant mal utilisé peut causer des blessures excessives ou compromettre la venaison. C’est pourquoi il est essentiel de trouver un juste équilibre entre puissance, précision et confort de tir.  Les chasseurs disposent aujourd’hui d’un large éventail de calibres adaptés au sanglier. Les grands classiques européens, tels que le 9,3×62, le 7×64 ou encore le 8×57 JS, jouissent d’une réputation solide bâtie sur des décennies de pratique. Du côté américain, des calibres universels comme le .308 Winchester ou le .30-06 Springfield ont su convaincre par leur polyvalence et la diversité de munitions disponibles. Pour ceux qui privilégient la portée et l’énergie, le 300 Winchester Magnum se révèle redoutable, tandis que d’autres optent pour des calibres plus doux comme le 6,5×55 SE ou même le .243 Winchester, réservés aux jeunes animaux et aux chasseurs recherchant un recul réduit. Dans ce dossier, nous proposons un tour d’horizon des dix calibres les plus employés pour la chasse au sanglier, avec leurs spécificités, avantages et limites. Nous détaillerons également des exemples de munitions, leurs poids de balles, vitesses et énergies initiales, afin de donner aux chasseurs une base solide pour faire un choix éclairé et responsable.

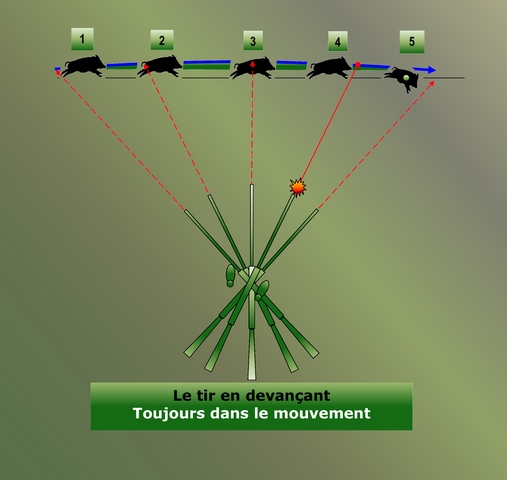

Les chasseurs disposent aujourd’hui d’un large éventail de calibres adaptés au sanglier. Les grands classiques européens, tels que le 9,3×62, le 7×64 ou encore le 8×57 JS, jouissent d’une réputation solide bâtie sur des décennies de pratique. Du côté américain, des calibres universels comme le .308 Winchester ou le .30-06 Springfield ont su convaincre par leur polyvalence et la diversité de munitions disponibles. Pour ceux qui privilégient la portée et l’énergie, le 300 Winchester Magnum se révèle redoutable, tandis que d’autres optent pour des calibres plus doux comme le 6,5×55 SE ou même le .243 Winchester, réservés aux jeunes animaux et aux chasseurs recherchant un recul réduit. Dans ce dossier, nous proposons un tour d’horizon des dix calibres les plus employés pour la chasse au sanglier, avec leurs spécificités, avantages et limites. Nous détaillerons également des exemples de munitions, leurs poids de balles, vitesses et énergies initiales, afin de donner aux chasseurs une base solide pour faire un choix éclairé et responsable. Regardons les faits : une balle qui file à 850 mètres/seconde, mettra (arrondi) 12/100e de seconde pour parcourir 100 mètres. Dans le même temps, un sanglier en pleine course, lancé à 36 kilomètres/heure, parcourt 10 mètres/seconde, ce qui est rapide puisqu’une allée de 10 mètres sera traversée en 1 seconde. Imaginons maintenant que ce même sanglier débuche à cette vitesse en plein travers à 100 mètres.

Regardons les faits : une balle qui file à 850 mètres/seconde, mettra (arrondi) 12/100e de seconde pour parcourir 100 mètres. Dans le même temps, un sanglier en pleine course, lancé à 36 kilomètres/heure, parcourt 10 mètres/seconde, ce qui est rapide puisqu’une allée de 10 mètres sera traversée en 1 seconde. Imaginons maintenant que ce même sanglier débuche à cette vitesse en plein travers à 100 mètres.  Pendant le temps qu’il faudra à la balle pour couper la trajectoire du sanglier, celui-ci se sera donc déplacé de 1,20 mètre (10 m/s x 0,12 s), c'est-à-dire que, sans un accompagnement du mouvement dans le geste du tir, le sanglier est au mieux raté, ou au pire blessé par une balle « arrière », ce qui, de toute façon, n’est pas acceptable pour le chasseur. En réalité, les distances de tir en battue sont beaucoup plus courtes, ce qui diminue d’autant la distance à devancer. Sur le terrain de chasse, c’est une autre histoire, car point d’ordinateur, ni de calculette. Seulement une pratique courante : la façon d’épauler, le suivi du gibier dans le mouvement, et une appréciation des paramètres à mettre en œuvre rapidement : évaluation de la distance de tir, de la vitesse du gibier en éloignement ou en rapprochement, les conditions atmosphériques et plus spécialement le vent de travers, etc…. Ces éléments seront les facteurs d’un bon tir. En effet, toutes les évaluations mal ressenties, peuvent totalement bouleverser, voire même inverser, le résultat escompté. C’est la condition d’un tir réussi. Il y a une obligation cependant : devancer le gibier de la distance calculée ou pratiquée, dans un mouvement continu et ininterrompu et maintenir en appuyant la visée après le tir. Avec une précision suffisante, il est possible, à partir de ces chiffres, d’extrapoler la correction à apporter. Par exemple pour une vitesse du gibier divisée par deux, il faudra également diviser la distance à devancer de moitié...

Pendant le temps qu’il faudra à la balle pour couper la trajectoire du sanglier, celui-ci se sera donc déplacé de 1,20 mètre (10 m/s x 0,12 s), c'est-à-dire que, sans un accompagnement du mouvement dans le geste du tir, le sanglier est au mieux raté, ou au pire blessé par une balle « arrière », ce qui, de toute façon, n’est pas acceptable pour le chasseur. En réalité, les distances de tir en battue sont beaucoup plus courtes, ce qui diminue d’autant la distance à devancer. Sur le terrain de chasse, c’est une autre histoire, car point d’ordinateur, ni de calculette. Seulement une pratique courante : la façon d’épauler, le suivi du gibier dans le mouvement, et une appréciation des paramètres à mettre en œuvre rapidement : évaluation de la distance de tir, de la vitesse du gibier en éloignement ou en rapprochement, les conditions atmosphériques et plus spécialement le vent de travers, etc…. Ces éléments seront les facteurs d’un bon tir. En effet, toutes les évaluations mal ressenties, peuvent totalement bouleverser, voire même inverser, le résultat escompté. C’est la condition d’un tir réussi. Il y a une obligation cependant : devancer le gibier de la distance calculée ou pratiquée, dans un mouvement continu et ininterrompu et maintenir en appuyant la visée après le tir. Avec une précision suffisante, il est possible, à partir de ces chiffres, d’extrapoler la correction à apporter. Par exemple pour une vitesse du gibier divisée par deux, il faudra également diviser la distance à devancer de moitié... Comprendre ses causes, ses manifestations et les moyens de le réduire permet de mieux choisir son arme et ses munitions, mais aussi d’améliorer ses performances. Le recul d’une arme provient de trois causes principales, qui agissent presque simultanément :

Comprendre ses causes, ses manifestations et les moyens de le réduire permet de mieux choisir son arme et ses munitions, mais aussi d’améliorer ses performances. Le recul d’une arme provient de trois causes principales, qui agissent presque simultanément : Les balles sont généralement composées d’un noyau et d’une chemise. Deux grandes catégories se distinguent :

Les balles sont généralement composées d’un noyau et d’une chemise. Deux grandes catégories se distinguent : Le plomb est utilisé pour sa densité élevée (environ 11,34 g/cm³), ce qui permet d’obtenir une masse conséquente dans un volume réduit. Cependant, les restrictions environnementales sur ce métal favorisent désormais les balles en cuivre, plus coûteuses, mais plus écologiques. Viennent ensuite les poudres. Elles permettent aujourd’hui d’atteindre des vitesses de l’ordre de 900 m/s, voire plus.

Le plomb est utilisé pour sa densité élevée (environ 11,34 g/cm³), ce qui permet d’obtenir une masse conséquente dans un volume réduit. Cependant, les restrictions environnementales sur ce métal favorisent désormais les balles en cuivre, plus coûteuses, mais plus écologiques. Viennent ensuite les poudres. Elles permettent aujourd’hui d’atteindre des vitesses de l’ordre de 900 m/s, voire plus.  Si cette vitesse élevée augmente la létalité, elle pose cependant un défi de rétention de matière, à l’impact, réduisant son efficacité létale. Pour compenser, les fabricants ont augmenté la masse des balles, mais doivent impérativement contrôler la longueur du projectile. En effet, la stabilité du projectile en vol dépend du rapport longueur/diamètre, lié au pas de rayure de l’arme. Il a été établi qu’une balle ne doit pas dépasser une longueur de 5,3 fois son calibre. Par exemple, pour un calibre 7 mm (7,21 mm réel), la longueur maximale optimale est de : 7,21 mm x 5,3 = 38,21 mm. En pratique, les balles disponibles dans ce calibre pèsent environ 175 grains (11,34 g) pour une longueur moyenne d’environ 35,56 mm, légèrement inférieure à la limite maximale afin d’assurer une stabilité parfaite...

Si cette vitesse élevée augmente la létalité, elle pose cependant un défi de rétention de matière, à l’impact, réduisant son efficacité létale. Pour compenser, les fabricants ont augmenté la masse des balles, mais doivent impérativement contrôler la longueur du projectile. En effet, la stabilité du projectile en vol dépend du rapport longueur/diamètre, lié au pas de rayure de l’arme. Il a été établi qu’une balle ne doit pas dépasser une longueur de 5,3 fois son calibre. Par exemple, pour un calibre 7 mm (7,21 mm réel), la longueur maximale optimale est de : 7,21 mm x 5,3 = 38,21 mm. En pratique, les balles disponibles dans ce calibre pèsent environ 175 grains (11,34 g) pour une longueur moyenne d’environ 35,56 mm, légèrement inférieure à la limite maximale afin d’assurer une stabilité parfaite... Ainsi, on trouve désormais des longueurs de canons étagées entre le minimum réglementaire en France (450 mm), et les plus longs pour les canons rayés qui sont de l’ordre de 670 mm. Autant dire que la marge est vaste. Partant de ce constat, le premier réflexe est de chercher s’il y a une relation entre la cartouche et la longueur du canon. Faute de pouvoir en établir une règle, contentons-nous donc de décrire les conséquences de la variation de la longueur des canons sur les performances balistiques d’un projectile…Les tables de tir, fournies par les fabricants de cartouches, indiquent comment, et avec quelles longueurs de canons, leurs mesures balistiques ont été effectuées. En général, ils optent pour un canon de 61 cm.

Ainsi, on trouve désormais des longueurs de canons étagées entre le minimum réglementaire en France (450 mm), et les plus longs pour les canons rayés qui sont de l’ordre de 670 mm. Autant dire que la marge est vaste. Partant de ce constat, le premier réflexe est de chercher s’il y a une relation entre la cartouche et la longueur du canon. Faute de pouvoir en établir une règle, contentons-nous donc de décrire les conséquences de la variation de la longueur des canons sur les performances balistiques d’un projectile…Les tables de tir, fournies par les fabricants de cartouches, indiquent comment, et avec quelles longueurs de canons, leurs mesures balistiques ont été effectuées. En général, ils optent pour un canon de 61 cm.  Partant de cette longueur, tous sont unanimes à dire que, chaque centimètre en moins, aura une incidence en perte de vitesse de l’ordre de 5 m/s, autrement dit apparemment pas grand-chose pour une balle qui file à 800 m/s, voire plus. Oui, mais… quand on procède au calcul de la nouvelle énergie disponible, puisque la vitesse intervient au carré dans le calcul, les conséquences sont plus visibles.

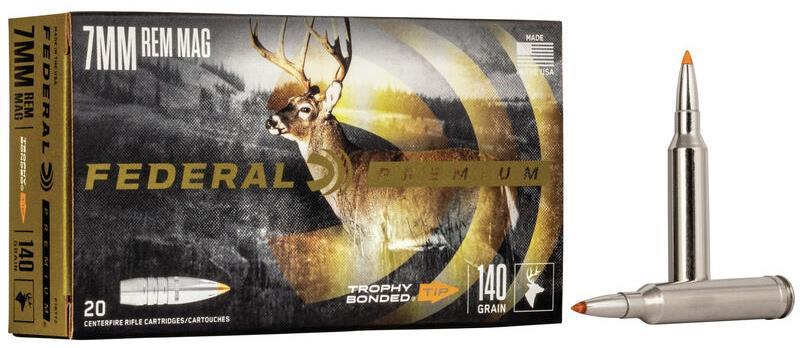

Partant de cette longueur, tous sont unanimes à dire que, chaque centimètre en moins, aura une incidence en perte de vitesse de l’ordre de 5 m/s, autrement dit apparemment pas grand-chose pour une balle qui file à 800 m/s, voire plus. Oui, mais… quand on procède au calcul de la nouvelle énergie disponible, puisque la vitesse intervient au carré dans le calcul, les conséquences sont plus visibles.  Sont donc résumés brièvement les caractéristiques de la balle Trophy Bonded TIP, et les résultats moyens obtenus sur des distances comprises entre 10 et 160 mètres, telles qu’il est possible de les rencontrer dans les situations de chasse, à l’approche et en battue. Les balles ont été tirées dans une carabine à verrou Sauer 100, calibre 7 Remington Magnum, équipée d’une lunette Khales Hélia 3, grossissemet 3-10 x 50i.

Sont donc résumés brièvement les caractéristiques de la balle Trophy Bonded TIP, et les résultats moyens obtenus sur des distances comprises entre 10 et 160 mètres, telles qu’il est possible de les rencontrer dans les situations de chasse, à l’approche et en battue. Les balles ont été tirées dans une carabine à verrou Sauer 100, calibre 7 Remington Magnum, équipée d’une lunette Khales Hélia 3, grossissemet 3-10 x 50i.  Le point rouge central n’a pas été utilisé lors du test, compte tenu de la grande finesse de la croix du réticule 4-Dot. L’ensemble est complété par un modérateur de son Freyr et Devik 269, atténuant ainsi le bruit et le recul, déjà peu important avec le chargement en 9,1 grammes. Rappelons que le calibre 7RM combine à la fois la puissance et des tirs tendus. Il convient donc parfaitement pour tous les grands animaux européens, ainsi que les attilas turcs ou tadjiks à grande distance, les élans, voire même les ours les plus gros. Les tirs ont été effectués en action de chasse en juin et juillet 2025. Les approches ont eu lieu sur un territoire méditerranéen mêlant maquis, vignes, garrigue et jachères. Elles ont permis le tir de 8 animaux. Précisons enfin que pour ce test, seuls des sangliers ont été tirés, de poids divers selon les circonstances...

Le point rouge central n’a pas été utilisé lors du test, compte tenu de la grande finesse de la croix du réticule 4-Dot. L’ensemble est complété par un modérateur de son Freyr et Devik 269, atténuant ainsi le bruit et le recul, déjà peu important avec le chargement en 9,1 grammes. Rappelons que le calibre 7RM combine à la fois la puissance et des tirs tendus. Il convient donc parfaitement pour tous les grands animaux européens, ainsi que les attilas turcs ou tadjiks à grande distance, les élans, voire même les ours les plus gros. Les tirs ont été effectués en action de chasse en juin et juillet 2025. Les approches ont eu lieu sur un territoire méditerranéen mêlant maquis, vignes, garrigue et jachères. Elles ont permis le tir de 8 animaux. Précisons enfin que pour ce test, seuls des sangliers ont été tirés, de poids divers selon les circonstances...