Le Salon International de l’Agriculture ouvrira ses portes le samedi 21 février pour une 62e édition très attendue, qui se tiendra jusqu’au 1er mars à Paris Expo, Porte de Versailles. Comme chaque année, l’événement réunira agriculteurs, éleveurs, filières, institutions, territoires et grand public autour des grandes questions qui structurent l’avenir agricole français : souveraineté alimentaire, transition écologique, innovation, adaptation au changement climatique.  Au-delà de sa dimension festive et de la présentation d’animaux emblématiques ou de produits du terroir, le salon demeure un espace de dialogue, de pédagogie et de mise en perspective des mutations en cours. Il met en lumière la diversité des métiers du vivant, les tensions économiques qui traversent les filières, mais aussi leur capacité d’innovation. Dans ce contexte, la forêt occupe une place stratégique, à la croisée des enjeux climatiques, environnementaux et économiques. L’ONF sera une nouvelle fois présent, et à l’occasion de ses 60 ans, l’établissement public proposera un véritable voyage dans le temps pour retracer l’histoire des forêts publiques et rappeler ses missions au service de la gestion durable. Sur son stand, dans une ambiance conviviale et résolument boisée, les visiteurs pourront participer à des quiz, ateliers, jeux pédagogiques et rencontres avec des forestiers. Des conférences aborderont les grands défis de la forêt de demain : rôle de puits de carbone, adaptation au réchauffement, spécificités des forêts d’outre-mer. Une simulation numérique immersive permettra même de projeter l’évolution des massifs forestiers à 25, 50 ou 100 ans...

Au-delà de sa dimension festive et de la présentation d’animaux emblématiques ou de produits du terroir, le salon demeure un espace de dialogue, de pédagogie et de mise en perspective des mutations en cours. Il met en lumière la diversité des métiers du vivant, les tensions économiques qui traversent les filières, mais aussi leur capacité d’innovation. Dans ce contexte, la forêt occupe une place stratégique, à la croisée des enjeux climatiques, environnementaux et économiques. L’ONF sera une nouvelle fois présent, et à l’occasion de ses 60 ans, l’établissement public proposera un véritable voyage dans le temps pour retracer l’histoire des forêts publiques et rappeler ses missions au service de la gestion durable. Sur son stand, dans une ambiance conviviale et résolument boisée, les visiteurs pourront participer à des quiz, ateliers, jeux pédagogiques et rencontres avec des forestiers. Des conférences aborderont les grands défis de la forêt de demain : rôle de puits de carbone, adaptation au réchauffement, spécificités des forêts d’outre-mer. Une simulation numérique immersive permettra même de projeter l’évolution des massifs forestiers à 25, 50 ou 100 ans...

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

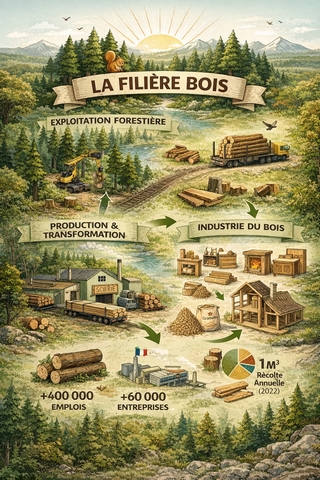

Dans ce contexte, la future PAC devra concilier deux impératifs souvent perçus comme contradictoires : renforcer la résilience environnementale tout en préservant la compétitivité des producteurs européens. L’innovation apparaît comme un levier central. Le développement des technologies agricoles, la numérisation, l’amélioration des services de conseil et la montée en compétences des exploitants sont considérés comme essentiels pour accompagner la transition. Des outils économiques adaptés et des règles plus simples et prévisibles sont également jugés indispensables pour garantir la viabilité des exploitations et des territoires ruraux. Au-delà de l’agriculture, la réforme devra accorder une place plus cohérente à la forêt, acteur clé de la stratégie climatique et de la bioéconomie européenne. Les forêts contribuent à l’atténuation du changement climatique, à la protection de la biodiversité, à la production de matériaux renouvelables et à la sécurité énergétique. Elles soutiennent également l’emploi rural et réduisent la dépendance aux énergies fossiles. Pour maintenir cette contribution stratégique, le secteur forestier devra investir dans des technologies modernes, des équipements performants et la formation de professionnels hautement qualifiés. Sans soutien ciblé, il risque de perdre en compétitivité à un moment crucial pour l’Europe. Un événement organisé au Parlement europeen à Bruxelles le 3 mars 2026 mettra en débat ces orientations. L’objectif est de promouvoir une PAC équilibrée, capable d’articuler durabilité, productivité et vitalité rurale, en intégrant pleinement l’avenir de l’agriculture et de la filière forestière dans la stratégie européenne.

Dans ce contexte, la future PAC devra concilier deux impératifs souvent perçus comme contradictoires : renforcer la résilience environnementale tout en préservant la compétitivité des producteurs européens. L’innovation apparaît comme un levier central. Le développement des technologies agricoles, la numérisation, l’amélioration des services de conseil et la montée en compétences des exploitants sont considérés comme essentiels pour accompagner la transition. Des outils économiques adaptés et des règles plus simples et prévisibles sont également jugés indispensables pour garantir la viabilité des exploitations et des territoires ruraux. Au-delà de l’agriculture, la réforme devra accorder une place plus cohérente à la forêt, acteur clé de la stratégie climatique et de la bioéconomie européenne. Les forêts contribuent à l’atténuation du changement climatique, à la protection de la biodiversité, à la production de matériaux renouvelables et à la sécurité énergétique. Elles soutiennent également l’emploi rural et réduisent la dépendance aux énergies fossiles. Pour maintenir cette contribution stratégique, le secteur forestier devra investir dans des technologies modernes, des équipements performants et la formation de professionnels hautement qualifiés. Sans soutien ciblé, il risque de perdre en compétitivité à un moment crucial pour l’Europe. Un événement organisé au Parlement europeen à Bruxelles le 3 mars 2026 mettra en débat ces orientations. L’objectif est de promouvoir une PAC équilibrée, capable d’articuler durabilité, productivité et vitalité rurale, en intégrant pleinement l’avenir de l’agriculture et de la filière forestière dans la stratégie européenne. Deux approches s’opposent classiquement : renforcer la gestion active (réduction de la densité, diversification, limitation des combustibles) ou favoriser la succession naturelle vers des peuplements plus matures et structurellement complexes. Les forêts anciennes, riches en héritages biologiques et en diversité fonctionnelle, sont souvent considérées comme plus résistantes aux perturbations extrêmes. À l’inverse, la gestion active est présentée comme un levier d’adaptation face aux incendies, aux sécheresses ou aux ravageurs. Dans ce contexte, le réseau Natura 2000, pilier de la conservation européenne, offre un terrain d’analyse privilégié. L’étude conduite en Catalogne (1985–2023) a comparé, à partir de données de télédétection, d’inventaires forestiers (3400 placettes) et d’un suivi exhaustif du dépérissement (2012–2023), l’incidence des récoltes, des incendies et de la mortalité liée à la sécheresse à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées. Sur l’ensemble de la période, 20 % des surfaces forestières ont été affectées par des perturbations détectées par satellite, dont 60 % imputables aux récoltes et 40 % aux incendies. Plus récemment, la mortalité due à la sécheresse (11 % entre 2012 et 2023) a atteint une ampleur comparable à quarante années d’incendies cumulés, signalant un impact climatique croissant...

Deux approches s’opposent classiquement : renforcer la gestion active (réduction de la densité, diversification, limitation des combustibles) ou favoriser la succession naturelle vers des peuplements plus matures et structurellement complexes. Les forêts anciennes, riches en héritages biologiques et en diversité fonctionnelle, sont souvent considérées comme plus résistantes aux perturbations extrêmes. À l’inverse, la gestion active est présentée comme un levier d’adaptation face aux incendies, aux sécheresses ou aux ravageurs. Dans ce contexte, le réseau Natura 2000, pilier de la conservation européenne, offre un terrain d’analyse privilégié. L’étude conduite en Catalogne (1985–2023) a comparé, à partir de données de télédétection, d’inventaires forestiers (3400 placettes) et d’un suivi exhaustif du dépérissement (2012–2023), l’incidence des récoltes, des incendies et de la mortalité liée à la sécheresse à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées. Sur l’ensemble de la période, 20 % des surfaces forestières ont été affectées par des perturbations détectées par satellite, dont 60 % imputables aux récoltes et 40 % aux incendies. Plus récemment, la mortalité due à la sécheresse (11 % entre 2012 et 2023) a atteint une ampleur comparable à quarante années d’incendies cumulés, signalant un impact climatique croissant... Fondée sur les travaux du GIEC et les projections climatiques disponibles pour la France, la TRACC fixe des hypothèses communes de réchauffement : environ +2 °C dès 2030, +2,7 °C en 2050 et jusqu’à +4 °C à l’horizon 2100 par rapport à l’ère préindustrielle, pour la France hexagonale. En adoptant une trajectoire unique, l’État établit un cadre partagé permettant aux collectivités, aux entreprises et aux citoyens d’évaluer les risques climatiques et d’orienter leurs décisions d’investissement et d’aménagement en fonction du climat futur. Le décret publié le 23 janvier précise les modalités de définition et de mise à jour de cette trajectoire, complété par un arrêté fixant les niveaux de réchauffement retenus. Concrètement, les plans de prévention des risques naturels — inondations, feux de forêt, glissements de terrain — devront être révisés pour intégrer ces projections, ce qui pourra entraîner l’extension de zones inondables ou de nouvelles règles de construction. Les normes techniques encadrant les infrastructures, telles que routes, ponts ou réseaux ferroviaires, évolueront également afin de résister à des conditions climatiques plus extrêmes. En anticipant dès aujourd’hui le climat de demain, la TRACC vise à éviter des reconstructions répétées et coûteuses, tout en protégeant les populations exposées aux canicules, sécheresses ou inondations. Elle constitue à la fois un outil de prévention et une garantie de bonne gestion des finances publiques. Élaborée en concertation avec les élus et soumise à consultation publique, elle s’appuie sur des services climatiques accessibles, notamment les projections locales mises à disposition par Météo-France via la plateforme DRIAS. La TRACC devient ainsi un instrument central pour planifier l’adaptation des territoires et agir avant que les crises ne s’imposent.

Fondée sur les travaux du GIEC et les projections climatiques disponibles pour la France, la TRACC fixe des hypothèses communes de réchauffement : environ +2 °C dès 2030, +2,7 °C en 2050 et jusqu’à +4 °C à l’horizon 2100 par rapport à l’ère préindustrielle, pour la France hexagonale. En adoptant une trajectoire unique, l’État établit un cadre partagé permettant aux collectivités, aux entreprises et aux citoyens d’évaluer les risques climatiques et d’orienter leurs décisions d’investissement et d’aménagement en fonction du climat futur. Le décret publié le 23 janvier précise les modalités de définition et de mise à jour de cette trajectoire, complété par un arrêté fixant les niveaux de réchauffement retenus. Concrètement, les plans de prévention des risques naturels — inondations, feux de forêt, glissements de terrain — devront être révisés pour intégrer ces projections, ce qui pourra entraîner l’extension de zones inondables ou de nouvelles règles de construction. Les normes techniques encadrant les infrastructures, telles que routes, ponts ou réseaux ferroviaires, évolueront également afin de résister à des conditions climatiques plus extrêmes. En anticipant dès aujourd’hui le climat de demain, la TRACC vise à éviter des reconstructions répétées et coûteuses, tout en protégeant les populations exposées aux canicules, sécheresses ou inondations. Elle constitue à la fois un outil de prévention et une garantie de bonne gestion des finances publiques. Élaborée en concertation avec les élus et soumise à consultation publique, elle s’appuie sur des services climatiques accessibles, notamment les projections locales mises à disposition par Météo-France via la plateforme DRIAS. La TRACC devient ainsi un instrument central pour planifier l’adaptation des territoires et agir avant que les crises ne s’imposent. Ces résultats s’inscrivent dans un contexte global de déclin des populations : selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, 61 % des espèces d’oiseaux présentaient une tendance démographique négative en octobre dernier, contre 44 % en 2016. L’étude montre que l’augmentation du bruit ambiant interfère directement avec les signaux acoustiques essentiels à la communication intra-spécifique. Le chant, qui joue un rôle central dans l’attraction des partenaires et la défense du territoire, est masqué par les fréquences générées par les infrastructures humaines. Certaines espèces, notamment le rouge-gorge, apparaissent particulièrement sensibles à cette interférence. Les observations réalisées durant les périodes de réduction d’activité humaine ont confirmé une amélioration de la détectabilité des vocalisations. Face à cette contrainte acoustique, les oiseaux adoptent des stratégies compensatoires : augmentation de l’intensité vocale, allongement de la durée d’émission ou modification fréquentielle vers des tonalités plus aiguës. Ces ajustements entraînent un coût énergétique supplémentaire susceptible d’affecter la condition physique des individus. Par ailleurs, la pollution lumineuse agit conjointement en altérant les rythmes circadiens, provoquant notamment des vocalisations nocturnes inhabituelles en milieu urbain. Les auteurs suggèrent plusieurs mesures d’atténuation, telles que l’adaptation des matériaux de construction, la réduction des nuisances sonores durant les périodes critiques de reproduction et de migration, ainsi que le recours à des technologies moins bruyantes.

Ces résultats s’inscrivent dans un contexte global de déclin des populations : selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, 61 % des espèces d’oiseaux présentaient une tendance démographique négative en octobre dernier, contre 44 % en 2016. L’étude montre que l’augmentation du bruit ambiant interfère directement avec les signaux acoustiques essentiels à la communication intra-spécifique. Le chant, qui joue un rôle central dans l’attraction des partenaires et la défense du territoire, est masqué par les fréquences générées par les infrastructures humaines. Certaines espèces, notamment le rouge-gorge, apparaissent particulièrement sensibles à cette interférence. Les observations réalisées durant les périodes de réduction d’activité humaine ont confirmé une amélioration de la détectabilité des vocalisations. Face à cette contrainte acoustique, les oiseaux adoptent des stratégies compensatoires : augmentation de l’intensité vocale, allongement de la durée d’émission ou modification fréquentielle vers des tonalités plus aiguës. Ces ajustements entraînent un coût énergétique supplémentaire susceptible d’affecter la condition physique des individus. Par ailleurs, la pollution lumineuse agit conjointement en altérant les rythmes circadiens, provoquant notamment des vocalisations nocturnes inhabituelles en milieu urbain. Les auteurs suggèrent plusieurs mesures d’atténuation, telles que l’adaptation des matériaux de construction, la réduction des nuisances sonores durant les périodes critiques de reproduction et de migration, ainsi que le recours à des technologies moins bruyantes. Les discussions ont porté sur trois axes étroitement liés : la résilience face au changement climatique et à la crise de l’eau, le rôle de l’UE dans les négociations climatiques internationales et la transition vers une économie circulaire compétitive. En amont de la réunion, les ministres ont participé à une visite de terrain dans le parc communautaire de Delikipos, où leur a été présentée une méthode innovante de mesure de la séquestration du carbone par les arbres. Cette initiative a illustré l’importance de la science, de l’innovation et de la transparence des données pour soutenir des politiques climatiques crédibles. Lors de la première session de travail, les ministres ont examiné les moyens de mieux coordonner les politiques, la législation et les financements européens afin de renforcer la résilience climatique et hydrique. Ils ont souligné l’impact croissant du changement climatique sur l’économie et la sécurité, notamment à travers la raréfaction de l’eau, et la nécessité d’une approche cohérente intégrant les niveaux européen et national, avec une attention particulière portée aux régions les plus vulnérables. La deuxième session a été consacrée à l’efficacité de l’Union européenne dans les négociations internationales sur le climat. Les participants ont tiré les enseignements des dernières conférences des parties (COP) et ont insisté sur l’importance d’une diplomatie climatique plus stratégique, fondée sur la coordination, la formation précoce de coalitions et l’utilisation cohérente des instruments de politique extérieure de l’UE. Enfin, les ministres ont débattu des perspectives de la future réglementation sur l’économie circulaire et des mesures européennes en matière d’énergie. Ils ont mis en avant le rôle central de l’économie circulaire pour renforcer la compétitivité, réduire les dépendances stratégiques et soutenir la résilience de l’Union. La réunion s’est conclue par un large consensus sur la nécessité d’une action européenne coordonnée, alignant ambitions et mise en œuvre, afin de renforcer simultanément la crédibilité mondiale, la compétitivité et la résilience de l’Europe.

Les discussions ont porté sur trois axes étroitement liés : la résilience face au changement climatique et à la crise de l’eau, le rôle de l’UE dans les négociations climatiques internationales et la transition vers une économie circulaire compétitive. En amont de la réunion, les ministres ont participé à une visite de terrain dans le parc communautaire de Delikipos, où leur a été présentée une méthode innovante de mesure de la séquestration du carbone par les arbres. Cette initiative a illustré l’importance de la science, de l’innovation et de la transparence des données pour soutenir des politiques climatiques crédibles. Lors de la première session de travail, les ministres ont examiné les moyens de mieux coordonner les politiques, la législation et les financements européens afin de renforcer la résilience climatique et hydrique. Ils ont souligné l’impact croissant du changement climatique sur l’économie et la sécurité, notamment à travers la raréfaction de l’eau, et la nécessité d’une approche cohérente intégrant les niveaux européen et national, avec une attention particulière portée aux régions les plus vulnérables. La deuxième session a été consacrée à l’efficacité de l’Union européenne dans les négociations internationales sur le climat. Les participants ont tiré les enseignements des dernières conférences des parties (COP) et ont insisté sur l’importance d’une diplomatie climatique plus stratégique, fondée sur la coordination, la formation précoce de coalitions et l’utilisation cohérente des instruments de politique extérieure de l’UE. Enfin, les ministres ont débattu des perspectives de la future réglementation sur l’économie circulaire et des mesures européennes en matière d’énergie. Ils ont mis en avant le rôle central de l’économie circulaire pour renforcer la compétitivité, réduire les dépendances stratégiques et soutenir la résilience de l’Union. La réunion s’est conclue par un large consensus sur la nécessité d’une action européenne coordonnée, alignant ambitions et mise en œuvre, afin de renforcer simultanément la crédibilité mondiale, la compétitivité et la résilience de l’Europe. Pourtant, les cadres économiques et réglementaires actuels ne créent pas d’incitations suffisantes pour inverser la tendance. Les systèmes de soutien et de sanction sont jugés inadaptés, tandis que des financements massifs continuent d’alimenter des activités nuisibles. En 2023, les subventions publiques et investissements privés aux impacts négatifs directs sur la nature étaient estimés à 7 300 milliards de dollars. L’IPBES appelle à une transformation profonde des politiques publiques, des systèmes financiers et des modèles économiques, mais aussi des valeurs sociales. La coopération entre acteurs économiques et décideurs est jugée indispensable pour créer un environnement favorable à l’action. Le rapport met également en avant des leviers immédiats : mesure des impacts et dépendances, intégration de la biodiversité dans la gouvernance d’entreprise, mobilisation de l’ensemble de la chaîne de valeur et réorientation des flux financiers vers des activités à impacts positifs. Les entreprises sont encouragées à s’appuyer davantage sur la science, ainsi que sur les savoirs locaux et traditionnels. La délégation française, associant ministères, OFB et Fondation pour la recherche sur la biodiversite, a activement contribué aux discussions. L’OFB a notamment présenté l’outil ACT Biodiversité et participera à la diffusion des conclusions auprès des acteurs économiques.

Pourtant, les cadres économiques et réglementaires actuels ne créent pas d’incitations suffisantes pour inverser la tendance. Les systèmes de soutien et de sanction sont jugés inadaptés, tandis que des financements massifs continuent d’alimenter des activités nuisibles. En 2023, les subventions publiques et investissements privés aux impacts négatifs directs sur la nature étaient estimés à 7 300 milliards de dollars. L’IPBES appelle à une transformation profonde des politiques publiques, des systèmes financiers et des modèles économiques, mais aussi des valeurs sociales. La coopération entre acteurs économiques et décideurs est jugée indispensable pour créer un environnement favorable à l’action. Le rapport met également en avant des leviers immédiats : mesure des impacts et dépendances, intégration de la biodiversité dans la gouvernance d’entreprise, mobilisation de l’ensemble de la chaîne de valeur et réorientation des flux financiers vers des activités à impacts positifs. Les entreprises sont encouragées à s’appuyer davantage sur la science, ainsi que sur les savoirs locaux et traditionnels. La délégation française, associant ministères, OFB et Fondation pour la recherche sur la biodiversite, a activement contribué aux discussions. L’OFB a notamment présenté l’outil ACT Biodiversité et participera à la diffusion des conclusions auprès des acteurs économiques. En 2025, près de 800 attaques de loups ont été recensées dans le département, ce qui fait de la Haute-Marne l’un des secteurs les plus impactés, et plus d’une centaine d’attaques ont déjà été enregistrées depuis le début de l’année 2026 selon les remontées des éleveurs locaux. Face à cette situation de crise, les ministres ont fait plusieurs annonces destinées à répondre à l’urgence ressentie par les acteurs agricoles. L’une des principales mesures consiste à faciliter les tirs de défense contre les loups en modifiant le cadre administratif : là où les éleveurs devaient auparavant obtenir une autorisation préfectorale préalable, ils pourront désormais déposer une simple déclaration en préfecture pour pouvoir tirer sur un loup après une attaque, dans un cadre réglementé. Cette mesure s’inscrit dans les adaptations plus larges de la politique française de gestion du loup adoptées en 2025, qui visent à passer d’un régime d’autorisation à un régime de déclaration afin de simplifier les interventions des éleveurs tout en respectant les obligations de conservation de l’espèce. Par ailleurs, le plafond de prélèvement des loups sera relevé, passant de 19 % de la population totale à 21 %, avec une marge supplémentaire de 2 % en cas de besoin, ce qui devrait permettre de prélever environ une cinquantaine de loups supplémentaires sur l’ensemble du territoire national. Enfin, les ministres ont annoncé la facilitation des battues administratives et l’intervention des brigades spécialisées (louvetiers et brigade mobile loup) même sur des élevages non protégés, dès lors que l’éleveur s’engage dans une démarche de protection. Cette dernière mesure marque une évolution importante : elle permet à des agents mandatés par l’État d’intervenir pour effectuer des prélèvements dans des situations où les systèmes de protection traditionnels ne suffisent pas. Cette visite et ces annonces interviennent alors que des attaques continuent de se produire : dans la nuit précédant la venue ministérielle, une nouvelle attaque à Bourdons-sur-Rognon a entraîné la mort d’une vingtaine de brebis, illustrant l’urgence du contexte et la pression croissante sur les élevages ovins dans le département.

En 2025, près de 800 attaques de loups ont été recensées dans le département, ce qui fait de la Haute-Marne l’un des secteurs les plus impactés, et plus d’une centaine d’attaques ont déjà été enregistrées depuis le début de l’année 2026 selon les remontées des éleveurs locaux. Face à cette situation de crise, les ministres ont fait plusieurs annonces destinées à répondre à l’urgence ressentie par les acteurs agricoles. L’une des principales mesures consiste à faciliter les tirs de défense contre les loups en modifiant le cadre administratif : là où les éleveurs devaient auparavant obtenir une autorisation préfectorale préalable, ils pourront désormais déposer une simple déclaration en préfecture pour pouvoir tirer sur un loup après une attaque, dans un cadre réglementé. Cette mesure s’inscrit dans les adaptations plus larges de la politique française de gestion du loup adoptées en 2025, qui visent à passer d’un régime d’autorisation à un régime de déclaration afin de simplifier les interventions des éleveurs tout en respectant les obligations de conservation de l’espèce. Par ailleurs, le plafond de prélèvement des loups sera relevé, passant de 19 % de la population totale à 21 %, avec une marge supplémentaire de 2 % en cas de besoin, ce qui devrait permettre de prélever environ une cinquantaine de loups supplémentaires sur l’ensemble du territoire national. Enfin, les ministres ont annoncé la facilitation des battues administratives et l’intervention des brigades spécialisées (louvetiers et brigade mobile loup) même sur des élevages non protégés, dès lors que l’éleveur s’engage dans une démarche de protection. Cette dernière mesure marque une évolution importante : elle permet à des agents mandatés par l’État d’intervenir pour effectuer des prélèvements dans des situations où les systèmes de protection traditionnels ne suffisent pas. Cette visite et ces annonces interviennent alors que des attaques continuent de se produire : dans la nuit précédant la venue ministérielle, une nouvelle attaque à Bourdons-sur-Rognon a entraîné la mort d’une vingtaine de brebis, illustrant l’urgence du contexte et la pression croissante sur les élevages ovins dans le département. Dans l’ouest, notamment dans le Morbihan et le Finistère, des records historiques de précipitations ont été enregistrés. Ailleurs, des arrêtés préfectoraux interdisant temporairement l’accès aux massifs forestiers ont été pris pour des durées indéterminées. Ces interruptions d’activité ont des conséquences immédiates pour les exploitants forestiers, majoritairement des TPE et PME rurales : matériels immobilisés, équipes inactives, charges fixes maintenues et trésoreries déjà fragilisées par la hausse des coûts de l’énergie et des intrants. À ce jour, aucun mécanisme spécifique de compensation des pertes liées aux intempéries n’existe pour ces entreprises, contrairement à d’autres secteurs exposés aux aléas climatiques. En décembre dernier, le Sénat avait adopté, dans le cadre du projet de loi de finances, un amendement prévoyant la création d’une caisse d’intempéries pour les opérateurs forestiers. Le dispositif reposait sur un financement mixte associant un soutien public initial et des cotisations professionnelles. Cette mesure n’a finalement pas été retenue dans le texte adopté par le Gouvernement via l’article 49.3. Le SEFB estime que l’absence de ce mécanisme fragilise durablement la continuité des entreprises, l’emploi rural et la sécurisation de l’approvisionnement en bois, dans un contexte de multiplication des aléas climatiques.

Dans l’ouest, notamment dans le Morbihan et le Finistère, des records historiques de précipitations ont été enregistrés. Ailleurs, des arrêtés préfectoraux interdisant temporairement l’accès aux massifs forestiers ont été pris pour des durées indéterminées. Ces interruptions d’activité ont des conséquences immédiates pour les exploitants forestiers, majoritairement des TPE et PME rurales : matériels immobilisés, équipes inactives, charges fixes maintenues et trésoreries déjà fragilisées par la hausse des coûts de l’énergie et des intrants. À ce jour, aucun mécanisme spécifique de compensation des pertes liées aux intempéries n’existe pour ces entreprises, contrairement à d’autres secteurs exposés aux aléas climatiques. En décembre dernier, le Sénat avait adopté, dans le cadre du projet de loi de finances, un amendement prévoyant la création d’une caisse d’intempéries pour les opérateurs forestiers. Le dispositif reposait sur un financement mixte associant un soutien public initial et des cotisations professionnelles. Cette mesure n’a finalement pas été retenue dans le texte adopté par le Gouvernement via l’article 49.3. Le SEFB estime que l’absence de ce mécanisme fragilise durablement la continuité des entreprises, l’emploi rural et la sécurisation de l’approvisionnement en bois, dans un contexte de multiplication des aléas climatiques. Afin d’absorber les variations de la demande, la production électrique devra se situer entre 650 et 693 TWh à cet horizon. Du côté des énergies renouvelables, le décret fixe plusieurs objectifs structurants. Il confirme l’objectif de 44 TWh de biométhane injecté dans les réseaux d’ici 2030. Il prévoit également une réduction de 20 % du parc de chaudières à gaz dans le résidentiel entre 2023 et 2030, grâce à des mécanismes d’incitation renforcés en faveur de solutions plus décarbonées. En revanche, les cibles de déploiement du solaire photovoltaïque et de l’éolien terrestre ont été revues à la baisse par rapport aux attentes des filières. L’un des points majeurs du texte est la relance des appels d’offres (AO). Un appel d’offres photovoltaïque de 300 MW pour les grandes toitures doit être lancé rapidement. D’autres procédures simplifiées suivront, avec un volume cible de 2,9 GW sur les années 2026 à 2028. Pour l’éolien terrestre, deux appels d’offres de 800 MW chacun sont annoncés en 2026. En mer, les AO9 et AO10 seront ouverts prochainement, pour une désignation des lauréats en 2026. Les organisations patronales (Medef, industriels de l’électricité) saluent un cadre plus lisible et favorable à l’investissement, évoquant la perspective de 50 000 emplois supplémentaires en cinq ans. Les syndicats et fédérations des renouvelables accueillent positivement la reprise des appels d’offres, tout en regrettant l’ambition jugée insuffisante pour le solaire et l’éolien terrestre. Certaines voix restent critiques. L’Alliance pour l’énergie locale réclame une multiplication par trois de la production renouvelable locale d’ici 2030. La filière hydrogène pointe une incohérence entre l’objectif de 8 GW d’électrolyse en 2035 et une production visée de 20 TWh d’hydrogène décarboné, jugée trop faible. La PPE3 ouvre enfin la voie à un futur plan national d’électrification, annoncé pour l’été, qui devra préciser les mesures concrètes et les financements pour accélérer la transition énergétique.

Afin d’absorber les variations de la demande, la production électrique devra se situer entre 650 et 693 TWh à cet horizon. Du côté des énergies renouvelables, le décret fixe plusieurs objectifs structurants. Il confirme l’objectif de 44 TWh de biométhane injecté dans les réseaux d’ici 2030. Il prévoit également une réduction de 20 % du parc de chaudières à gaz dans le résidentiel entre 2023 et 2030, grâce à des mécanismes d’incitation renforcés en faveur de solutions plus décarbonées. En revanche, les cibles de déploiement du solaire photovoltaïque et de l’éolien terrestre ont été revues à la baisse par rapport aux attentes des filières. L’un des points majeurs du texte est la relance des appels d’offres (AO). Un appel d’offres photovoltaïque de 300 MW pour les grandes toitures doit être lancé rapidement. D’autres procédures simplifiées suivront, avec un volume cible de 2,9 GW sur les années 2026 à 2028. Pour l’éolien terrestre, deux appels d’offres de 800 MW chacun sont annoncés en 2026. En mer, les AO9 et AO10 seront ouverts prochainement, pour une désignation des lauréats en 2026. Les organisations patronales (Medef, industriels de l’électricité) saluent un cadre plus lisible et favorable à l’investissement, évoquant la perspective de 50 000 emplois supplémentaires en cinq ans. Les syndicats et fédérations des renouvelables accueillent positivement la reprise des appels d’offres, tout en regrettant l’ambition jugée insuffisante pour le solaire et l’éolien terrestre. Certaines voix restent critiques. L’Alliance pour l’énergie locale réclame une multiplication par trois de la production renouvelable locale d’ici 2030. La filière hydrogène pointe une incohérence entre l’objectif de 8 GW d’électrolyse en 2035 et une production visée de 20 TWh d’hydrogène décarboné, jugée trop faible. La PPE3 ouvre enfin la voie à un futur plan national d’électrification, annoncé pour l’été, qui devra préciser les mesures concrètes et les financements pour accélérer la transition énergétique. Le nombre total de postes offerts est fixé à 15. Les inscriptions seront ouvertes du 16 février 2026 à 8 heures (heure de Paris) au 20 mars 2026 à minuit (heure de Paris), délai de rigueur. Elles s’effectueront en ligne via la plateforme dédiée. Les candidats ne pouvant procéder à une inscription dématérialisée pourront solliciter un dossier par courriel (concours@onf.fr) et le retourner à cette même adresse avant le 20 mars 2026. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle devra être transmis au plus tard le 11 mai 2026, le cachet de la poste faisant foi. Les candidats en situation de handicap sollicitant un aménagement d’épreuves devront produire un certificat médical établi par un médecin agréé, datant de moins de six mois avant les épreuves et précisant les adaptations nécessaires ; ce document devra être adressé au plus tard le 21 août 2026, conformément à l’article R. 352-4 du code général de la fonction publique. L’épreuve d’admission se déroulera à partir du 21 septembre 2026. Les candidats résidant dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou à l’étranger, ainsi que ceux en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l’état de santé le justifie, pourront demander à bénéficier de la visioconférence, sous réserve de fournir, avant le 21 août 2026, un certificat médical mentionnant cet aménagement.

Le nombre total de postes offerts est fixé à 15. Les inscriptions seront ouvertes du 16 février 2026 à 8 heures (heure de Paris) au 20 mars 2026 à minuit (heure de Paris), délai de rigueur. Elles s’effectueront en ligne via la plateforme dédiée. Les candidats ne pouvant procéder à une inscription dématérialisée pourront solliciter un dossier par courriel (concours@onf.fr) et le retourner à cette même adresse avant le 20 mars 2026. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle devra être transmis au plus tard le 11 mai 2026, le cachet de la poste faisant foi. Les candidats en situation de handicap sollicitant un aménagement d’épreuves devront produire un certificat médical établi par un médecin agréé, datant de moins de six mois avant les épreuves et précisant les adaptations nécessaires ; ce document devra être adressé au plus tard le 21 août 2026, conformément à l’article R. 352-4 du code général de la fonction publique. L’épreuve d’admission se déroulera à partir du 21 septembre 2026. Les candidats résidant dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou à l’étranger, ainsi que ceux en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l’état de santé le justifie, pourront demander à bénéficier de la visioconférence, sous réserve de fournir, avant le 21 août 2026, un certificat médical mentionnant cet aménagement. Intrusions répétées, harcèlement des équipages, tentatives d’entrave et captations d’images destinées à provoquer l’incident : ces méthodes ne relèvent plus du débat d’idées, mais d’une stratégie assumée de pression sur le terrain. On peut contester une pratique, mais on ne peut pas prétendre s’arroger le droit d’en empêcher l’exercice lorsqu’elle est autorisée par la loi. Les incidents survenus le 11 février en forêt d’Orléans illustrent les risques d’escalade que génère ce climat de tension permanent. Lorsque des équipages sont suivis, filmés et provoqués pendant des heures, il est illusoire de croire que la situation restera indéfiniment sans heurts. Cela ne justifie aucune violence, qui doit être condamnée si elle est avérée, mais cela oblige à regarder lucidement la mécanique de confrontation installée depuis plusieurs saisons. Assimiler la vénerie à une caricature sociale ou réduire les veneurs à un supposé « milieu de nantis » relève d’une rhétorique simpliste qui fracture davantage qu’elle n’éclaire. La forêt domaniale n’est pas un théâtre d’affrontement idéologique. Elle est un espace public où l’État doit garantir la liberté d’exercer une activité légale comme celle de s’y opposer, mais dans le respect strict de l’ordre public. L’État de droit ne saurait tolérer que l’intimidation devienne un mode d’action acceptable.

Intrusions répétées, harcèlement des équipages, tentatives d’entrave et captations d’images destinées à provoquer l’incident : ces méthodes ne relèvent plus du débat d’idées, mais d’une stratégie assumée de pression sur le terrain. On peut contester une pratique, mais on ne peut pas prétendre s’arroger le droit d’en empêcher l’exercice lorsqu’elle est autorisée par la loi. Les incidents survenus le 11 février en forêt d’Orléans illustrent les risques d’escalade que génère ce climat de tension permanent. Lorsque des équipages sont suivis, filmés et provoqués pendant des heures, il est illusoire de croire que la situation restera indéfiniment sans heurts. Cela ne justifie aucune violence, qui doit être condamnée si elle est avérée, mais cela oblige à regarder lucidement la mécanique de confrontation installée depuis plusieurs saisons. Assimiler la vénerie à une caricature sociale ou réduire les veneurs à un supposé « milieu de nantis » relève d’une rhétorique simpliste qui fracture davantage qu’elle n’éclaire. La forêt domaniale n’est pas un théâtre d’affrontement idéologique. Elle est un espace public où l’État doit garantir la liberté d’exercer une activité légale comme celle de s’y opposer, mais dans le respect strict de l’ordre public. L’État de droit ne saurait tolérer que l’intimidation devienne un mode d’action acceptable.