De plus en plus de départements, et principalement ceux du Midi, connaissent une multiplication de projets photovoltaïques et agrivoltaïques, s’inscrivant dans les objectifs nationaux de transition énergétique. Ces projets, par leur emprise foncière et leur caractère durable, transforment en profondeur des espaces agricoles, naturels et ruraux. Ils soulèvent des interrogations qui dépassent le seul cadre énergétique et concernent l’ensemble des usages existants, dont la chasse, la gestion de la faune sauvage et les équilibres agro-sylvo-cynégétiques.  Dans ce contexte, la FDC de Haute-Garonne a publié une doctrine visant à clarifier sa position : ne pas s’opposer aux projets, mais combler un angle mort des études d’impact actuelles, et proposer un cadre de dialogue avec les porteurs de projets, les collectivités et les propriétaires fonciers. Cette prise de position interroge plus largement la place de la chasse face aux projets industriels en milieu rural. En Haute-Garonne, comme dans les autres départements, les projets photovoltaïques et agrivoltaïques peuvent générer des impacts multiples : artificialisation durable de surfaces importantes, modification des habitats de la faune, création de zones non chassables, report de populations animales vers les parcelles voisines ou les infrastructures routières, et contraintes nouvelles en matière de sécurité publique. Dans le même temps, ces projets répondent à des objectifs d’intérêt général liés à la production d’énergie renouvelable et à la lutte contre le changement climatique. La question centrale devient alors celle de la conciliation entre ces objectifs et les usages ruraux existants...

Dans ce contexte, la FDC de Haute-Garonne a publié une doctrine visant à clarifier sa position : ne pas s’opposer aux projets, mais combler un angle mort des études d’impact actuelles, et proposer un cadre de dialogue avec les porteurs de projets, les collectivités et les propriétaires fonciers. Cette prise de position interroge plus largement la place de la chasse face aux projets industriels en milieu rural. En Haute-Garonne, comme dans les autres départements, les projets photovoltaïques et agrivoltaïques peuvent générer des impacts multiples : artificialisation durable de surfaces importantes, modification des habitats de la faune, création de zones non chassables, report de populations animales vers les parcelles voisines ou les infrastructures routières, et contraintes nouvelles en matière de sécurité publique. Dans le même temps, ces projets répondent à des objectifs d’intérêt général liés à la production d’énergie renouvelable et à la lutte contre le changement climatique. La question centrale devient alors celle de la conciliation entre ces objectifs et les usages ruraux existants...

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

Il a mené des travaux de recherche pour des organismes publics et privés et a publié plus de trente articles scientifiques dans des revues internationales de référence. Ses domaines d’expertise couvrent notamment la virologie, l’immunologie, la biologie moléculaire, la thérapie cellulaire et l’édition génomique. Créé à l’origine pour lutter contre la rage chez les renards en France, le Laboratoire de la rage et de la faune sauvage regroupe aujourd’hui une quarantaine de personnes. Ses activités portent sur la surveillance des agents pathogènes, l’analyse de leurs mécanismes de transmission et le développement de stratégies de prévention et de lutte. Les équipes étudient notamment les lyssavirus (dont le virus de la rage), les parasites du genre Echinococcus, les virus de l’encéphalite à tiques et de la maladie de Lyme, ainsi que les coronavirus. L’expertise du laboratoire est reconnue au niveau national, européen et international. Dans une approche s’inscrivant pleinement dans la stratégie « One Health – Une seule santé », David Fenard souhaite poursuivre et renforcer les missions de référence du laboratoire autour de la rage et d’Echinococcus. Il entend également structurer et développer les travaux de recherche et d’épidémio-surveillance sur d’autres risques sanitaires majeurs, tels que la tuberculose bovine, les coronavirus et les agents infectieux transmis par les tiques. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en pharmacologie et d’un doctorat en virologie obtenus à l’Université de Nice, David Fenard a mené des recherches sur le VIH à l’Institut Gladstone à San Francisco, puis à l’Université de Montpellier. Il a ensuite évolué dans le secteur des biotechnologies et de la thérapie génique, où il a dirigé des équipes de recherche spécialisées dans le développement de vecteurs viraux et l’édition génomique. Il a obtenu son habilitation à diriger des recherches en 2012 à l’Université d’Évry.

Il a mené des travaux de recherche pour des organismes publics et privés et a publié plus de trente articles scientifiques dans des revues internationales de référence. Ses domaines d’expertise couvrent notamment la virologie, l’immunologie, la biologie moléculaire, la thérapie cellulaire et l’édition génomique. Créé à l’origine pour lutter contre la rage chez les renards en France, le Laboratoire de la rage et de la faune sauvage regroupe aujourd’hui une quarantaine de personnes. Ses activités portent sur la surveillance des agents pathogènes, l’analyse de leurs mécanismes de transmission et le développement de stratégies de prévention et de lutte. Les équipes étudient notamment les lyssavirus (dont le virus de la rage), les parasites du genre Echinococcus, les virus de l’encéphalite à tiques et de la maladie de Lyme, ainsi que les coronavirus. L’expertise du laboratoire est reconnue au niveau national, européen et international. Dans une approche s’inscrivant pleinement dans la stratégie « One Health – Une seule santé », David Fenard souhaite poursuivre et renforcer les missions de référence du laboratoire autour de la rage et d’Echinococcus. Il entend également structurer et développer les travaux de recherche et d’épidémio-surveillance sur d’autres risques sanitaires majeurs, tels que la tuberculose bovine, les coronavirus et les agents infectieux transmis par les tiques. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en pharmacologie et d’un doctorat en virologie obtenus à l’Université de Nice, David Fenard a mené des recherches sur le VIH à l’Institut Gladstone à San Francisco, puis à l’Université de Montpellier. Il a ensuite évolué dans le secteur des biotechnologies et de la thérapie génique, où il a dirigé des équipes de recherche spécialisées dans le développement de vecteurs viraux et l’édition génomique. Il a obtenu son habilitation à diriger des recherches en 2012 à l’Université d’Évry. Face à cette accélération, les mécanismes naturels de résilience ne suffisent plus : leur rythme est trop lent. L’Office national des forêts a donc engagé une profonde transformation de la gestion forestière, fondée sur l’adaptation et la diversité. La stratégie dite de la « forêt mosaïque » vise à diversifier les essences, les structures et les usages afin de renforcer la résistance globale des écosystèmes. Mais cette adaptation ne concerne pas uniquement les arbres. La faune sauvage, longtemps considérée comme un paramètre secondaire, apparaît désormais comme un acteur central de ces équilibres. Ongulés, insectes, oiseaux, microfaune du sol : tous interagissent avec les peuplements forestiers, influencent la régénération naturelle et participent aux cycles écologiques. L’absence ou la surabondance de certaines espèces peut accélérer le dépérissement ou, au contraire, favoriser la résilience. Ainsi, sans une faune fonctionnelle et équilibrée, aucune stratégie sylvicole ne peut réussir durablement. La forêt de demain ne se construit donc pas uniquement par la plantation d’essences plus résistantes, mais par une approche systémique intégrant pleinement le vivant dans toutes ses composantes...

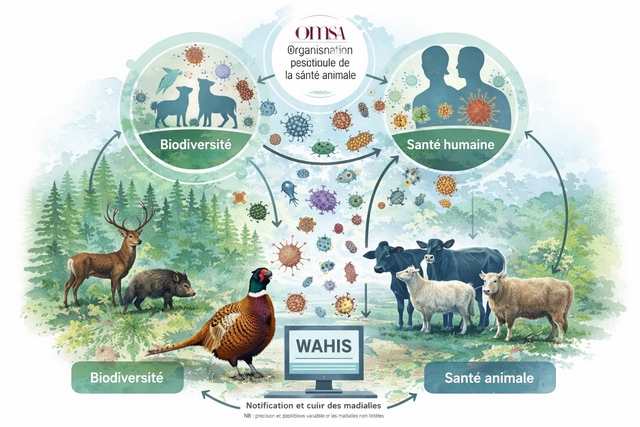

Face à cette accélération, les mécanismes naturels de résilience ne suffisent plus : leur rythme est trop lent. L’Office national des forêts a donc engagé une profonde transformation de la gestion forestière, fondée sur l’adaptation et la diversité. La stratégie dite de la « forêt mosaïque » vise à diversifier les essences, les structures et les usages afin de renforcer la résistance globale des écosystèmes. Mais cette adaptation ne concerne pas uniquement les arbres. La faune sauvage, longtemps considérée comme un paramètre secondaire, apparaît désormais comme un acteur central de ces équilibres. Ongulés, insectes, oiseaux, microfaune du sol : tous interagissent avec les peuplements forestiers, influencent la régénération naturelle et participent aux cycles écologiques. L’absence ou la surabondance de certaines espèces peut accélérer le dépérissement ou, au contraire, favoriser la résilience. Ainsi, sans une faune fonctionnelle et équilibrée, aucune stratégie sylvicole ne peut réussir durablement. La forêt de demain ne se construit donc pas uniquement par la plantation d’essences plus résistantes, mais par une approche systémique intégrant pleinement le vivant dans toutes ses composantes... Celles-ci, bien que ne figurant pas dans les cadres réglementaires contraignants, peuvent avoir des impacts sanitaires, écologiques et économiques significatifs. Leur émergence ou leur circulation silencieuse au sein de la faune sauvage peut fragiliser des espèces, perturber les écosystèmes et, dans certains cas, constituer un risque de transmission aux animaux domestiques ou à l’être humain. Consciente de ces enjeux, l’OMSA encourage activement les États à notifier volontairement ces maladies afin d’améliorer la connaissance globale des dynamiques sanitaires. Toutefois, cette ambition se heurte à une limite technique importante : le principal outil de suivi international, le Système mondial d’information zoosanitaire, ne permet pas encore l’enregistrement direct des maladies non listées touchant la faune sauvage. Cette lacune complique la centralisation et l’analyse des données, réduisant la capacité collective à anticiper les crises sanitaires émergentes. Dans un contexte de changement climatique, d’intensification des échanges et de pressions croissantes sur les milieux naturels, cette fragmentation de l’information apparaît de plus en plus problématique. Elle souligne la nécessité de solutions transitoires mais opérationnelles pour maintenir un flux d’informations fiable, cohérent et accessible aux décideurs, aux scientifiques et aux autorités sanitaires...

Celles-ci, bien que ne figurant pas dans les cadres réglementaires contraignants, peuvent avoir des impacts sanitaires, écologiques et économiques significatifs. Leur émergence ou leur circulation silencieuse au sein de la faune sauvage peut fragiliser des espèces, perturber les écosystèmes et, dans certains cas, constituer un risque de transmission aux animaux domestiques ou à l’être humain. Consciente de ces enjeux, l’OMSA encourage activement les États à notifier volontairement ces maladies afin d’améliorer la connaissance globale des dynamiques sanitaires. Toutefois, cette ambition se heurte à une limite technique importante : le principal outil de suivi international, le Système mondial d’information zoosanitaire, ne permet pas encore l’enregistrement direct des maladies non listées touchant la faune sauvage. Cette lacune complique la centralisation et l’analyse des données, réduisant la capacité collective à anticiper les crises sanitaires émergentes. Dans un contexte de changement climatique, d’intensification des échanges et de pressions croissantes sur les milieux naturels, cette fragmentation de l’information apparaît de plus en plus problématique. Elle souligne la nécessité de solutions transitoires mais opérationnelles pour maintenir un flux d’informations fiable, cohérent et accessible aux décideurs, aux scientifiques et aux autorités sanitaires... Le parquet de ponte a pour objectif principal d’isoler un groupe reproducteur stable, généralement composé d’un coq pour cinq poules. Cette proportion vise à assurer une fécondation efficace tout en évitant le stress et la sur sollicitation des femelles. La surface recommandée pour un tel groupe est d’environ 18 m², soit 6 mètres sur 3 mètres. Le choix de l’implantation est essentiel : le sol doit être sain, bien drainé, non boueux et régulièrement entretenu afin de limiter les risques sanitaires, notamment les parasitoses et les affections podales. Une exposition ensoleillée, combinée à une protection contre les vents dominants du nord et de l’est, favorise le confort thermique des oiseaux et stimule leur activité reproductive. Les oiseaux reproducteurs doivent être installés en parquet environ un mois avant le début effectif de la ponte, soit généralement au cours de la deuxième quinzaine de février.

Le parquet de ponte a pour objectif principal d’isoler un groupe reproducteur stable, généralement composé d’un coq pour cinq poules. Cette proportion vise à assurer une fécondation efficace tout en évitant le stress et la sur sollicitation des femelles. La surface recommandée pour un tel groupe est d’environ 18 m², soit 6 mètres sur 3 mètres. Le choix de l’implantation est essentiel : le sol doit être sain, bien drainé, non boueux et régulièrement entretenu afin de limiter les risques sanitaires, notamment les parasitoses et les affections podales. Une exposition ensoleillée, combinée à une protection contre les vents dominants du nord et de l’est, favorise le confort thermique des oiseaux et stimule leur activité reproductive. Les oiseaux reproducteurs doivent être installés en parquet environ un mois avant le début effectif de la ponte, soit généralement au cours de la deuxième quinzaine de février.  Cette période d’adaptation est indispensable pour permettre la stabilisation des hiérarchies sociales et la synchronisation hormonale, éléments clés d’une ponte régulière et d’une bonne fertilité des œufs. Le choix des reproducteurs repose sur des critères biologiques stricts. Les oiseaux doivent présenter une conformation irréprochable, une bonne vitalité, un plumage complet et homogène, ainsi qu’une absence totale de défauts morphologiques. Sur le plan génétique, on privilégiera des sujets issus de lignées connues pour leur rusticité, leur comportement naturel et leur aptitude à la reproduction. L’âge constitue également un facteur déterminant : les meilleurs résultats sont obtenus avec des coqs âgés d’environ trois ans et des poules dans leur deuxième année, période où leur potentiel reproducteur est optimal. Chez le coq, l’âge peut être estimé grâce à l’observation de l’ergot. Chez les jeunes sujets, celui-ci est court et arrondi, tandis qu’il devient plus long, pointu et parfois légèrement recourbé avec l’âge. Chez les individus plus âgés, l’ergot peut mesurer entre 2 et 4 centimètres. Une sélection rigoureuse et une préparation soignée des parquets de ponte conditionnent ainsi directement la qualité des pontes, la viabilité des poussins et, à terme, la réussite globale de la reproduction.

Cette période d’adaptation est indispensable pour permettre la stabilisation des hiérarchies sociales et la synchronisation hormonale, éléments clés d’une ponte régulière et d’une bonne fertilité des œufs. Le choix des reproducteurs repose sur des critères biologiques stricts. Les oiseaux doivent présenter une conformation irréprochable, une bonne vitalité, un plumage complet et homogène, ainsi qu’une absence totale de défauts morphologiques. Sur le plan génétique, on privilégiera des sujets issus de lignées connues pour leur rusticité, leur comportement naturel et leur aptitude à la reproduction. L’âge constitue également un facteur déterminant : les meilleurs résultats sont obtenus avec des coqs âgés d’environ trois ans et des poules dans leur deuxième année, période où leur potentiel reproducteur est optimal. Chez le coq, l’âge peut être estimé grâce à l’observation de l’ergot. Chez les jeunes sujets, celui-ci est court et arrondi, tandis qu’il devient plus long, pointu et parfois légèrement recourbé avec l’âge. Chez les individus plus âgés, l’ergot peut mesurer entre 2 et 4 centimètres. Une sélection rigoureuse et une préparation soignée des parquets de ponte conditionnent ainsi directement la qualité des pontes, la viabilité des poussins et, à terme, la réussite globale de la reproduction. Les résultats confirment que le virus de la PPA cible très précocement le système immunitaire de l’hôte. Dès les premières phases de l’infection, il infecte et altère le fonctionnement de cellules clés de l’immunité innée, notamment les macrophages et les cellules dendritiques. Cette atteinte initiale provoque une cascade de dérèglements immunitaires, caractérisée par une production excessive de cytokines pro-inflammatoires et une apoptose massive de cellules immunocompétentes. Ce phénomène, parfois qualifié de « tempête cytokinique », contribue à la gravité clinique de la maladie. L’un des enseignements majeurs de l’étude est l’incapacité du système immunitaire à mettre en place une réponse immunitaire adaptative efficace. Les lymphocytes T et B, indispensables à l’élaboration d’une mémoire immunitaire protectrice, sont soit insuffisamment activés, soit rapidement éliminés. Cette inhibition explique à la fois la forte virulence du virus et les difficultés rencontrées jusqu’à présent pour concevoir des vaccins capables d’induire une protection durable. Sur le plan épidémiologique, le virus de la PPA continue de circuler activement en Europe. Des foyers récents ont été confirmés en Barcelone et dans ses environs, au sein de populations de sangliers, illustrant la persistance d’un réservoir sauvage difficile à maîtriser. Cette situation en Espagne rappelle que la maladie demeure une menace constante pour les filières porcines européennes, malgré les mesures de biosécurité renforcées...

Les résultats confirment que le virus de la PPA cible très précocement le système immunitaire de l’hôte. Dès les premières phases de l’infection, il infecte et altère le fonctionnement de cellules clés de l’immunité innée, notamment les macrophages et les cellules dendritiques. Cette atteinte initiale provoque une cascade de dérèglements immunitaires, caractérisée par une production excessive de cytokines pro-inflammatoires et une apoptose massive de cellules immunocompétentes. Ce phénomène, parfois qualifié de « tempête cytokinique », contribue à la gravité clinique de la maladie. L’un des enseignements majeurs de l’étude est l’incapacité du système immunitaire à mettre en place une réponse immunitaire adaptative efficace. Les lymphocytes T et B, indispensables à l’élaboration d’une mémoire immunitaire protectrice, sont soit insuffisamment activés, soit rapidement éliminés. Cette inhibition explique à la fois la forte virulence du virus et les difficultés rencontrées jusqu’à présent pour concevoir des vaccins capables d’induire une protection durable. Sur le plan épidémiologique, le virus de la PPA continue de circuler activement en Europe. Des foyers récents ont été confirmés en Barcelone et dans ses environs, au sein de populations de sangliers, illustrant la persistance d’un réservoir sauvage difficile à maîtriser. Cette situation en Espagne rappelle que la maladie demeure une menace constante pour les filières porcines européennes, malgré les mesures de biosécurité renforcées... La feuille de route, actuellement en cours de finalisation, sera soumise à l’ensemble des parties prenantes (État, DIJOP, COJOP, SOLIDEO, collectivités hôtes, préfets, organisations non gouvernementales et acteurs de la société civile) lors d’un prochain comité stratégique prévu à la fin du premier trimestre 2026. Elle doit fournir un cadre commun aux stratégies environnementales du comité d’organisation et de la société de livraison des ouvrages olympiques, tout en définissant les modalités de suivi et d’évaluation de leur mise en œuvre. Structurée autour de huit enjeux prioritaires (émissions de gaz à effet de serre, énergie, aménagement, écosystèmes et biodiversité, alimentation, eau, santé et économie circulaire) cette feuille de route accorde une attention particulière aux milieux naturels alpins. Les Alpes abritent en effet une biodiversité remarquable mais fragile, soumise à de fortes pressions liées au changement climatique, à l’artificialisation des sols et à l’intensification des usages touristiques. Dans ce contexte, la prise en compte de la faune sauvage constitue un enjeu central. Les projets d’infrastructures, les flux de visiteurs et les activités sportives peuvent perturber les habitats, fragmenter les corridors écologiques et accentuer le dérangement des espèces, notamment en période hivernale, critique pour leur survie. La feuille de route vise ainsi à renforcer l’évitement des zones sensibles, à limiter les impacts cumulés des aménagements et à intégrer des mesures de préservation et de restauration des habitats naturels.

La feuille de route, actuellement en cours de finalisation, sera soumise à l’ensemble des parties prenantes (État, DIJOP, COJOP, SOLIDEO, collectivités hôtes, préfets, organisations non gouvernementales et acteurs de la société civile) lors d’un prochain comité stratégique prévu à la fin du premier trimestre 2026. Elle doit fournir un cadre commun aux stratégies environnementales du comité d’organisation et de la société de livraison des ouvrages olympiques, tout en définissant les modalités de suivi et d’évaluation de leur mise en œuvre. Structurée autour de huit enjeux prioritaires (émissions de gaz à effet de serre, énergie, aménagement, écosystèmes et biodiversité, alimentation, eau, santé et économie circulaire) cette feuille de route accorde une attention particulière aux milieux naturels alpins. Les Alpes abritent en effet une biodiversité remarquable mais fragile, soumise à de fortes pressions liées au changement climatique, à l’artificialisation des sols et à l’intensification des usages touristiques. Dans ce contexte, la prise en compte de la faune sauvage constitue un enjeu central. Les projets d’infrastructures, les flux de visiteurs et les activités sportives peuvent perturber les habitats, fragmenter les corridors écologiques et accentuer le dérangement des espèces, notamment en période hivernale, critique pour leur survie. La feuille de route vise ainsi à renforcer l’évitement des zones sensibles, à limiter les impacts cumulés des aménagements et à intégrer des mesures de préservation et de restauration des habitats naturels. À l’inverse, une diversité génétique réduite expose les individus à des phénomènes de consanguinité, à une baisse de la fertilité, à l’apparition de malformations ou à une vulnérabilité accrue face aux pathogènes. Chez ces espèces à reproduction sexuée, la recombinaison génétique issue de la méiose permet, en théorie, un brassage efficace des gènes. Toutefois, ce mécanisme naturel peut être perturbé par des facteurs anthropiques majeurs : fragmentation des habitats, clôtures, infrastructures routières, pression de chasse excessive ou au contraire déséquilibrée. Lorsque les échanges entre sous-populations sont limités, les flux génétiques se réduisent, entraînant une homogénéisation génétique locale. Chez le chamois ou certains cervidés de montagne, ces phénomènes sont particulièrement sensibles, car les populations sont naturellement structurées en noyaux isolés par le relief. À l’échelle évolutive, ces ongulés ont pourtant démontré une remarquable capacité d’adaptation, façonnée par des millénaires de sélection naturelle. Le sanglier, par exemple, illustre une plasticité génétique exceptionnelle, favorisée par une reproduction précoce, des portées nombreuses et un système social favorisant le brassage génétique. Les cervidés, quant à eux, présentent une sélection sexuelle marquée, notamment via le développement des bois, caractères génétiquement coûteux mais révélateurs de la qualité individuelle. Ces traits, soumis à la sélection naturelle et sexuelle, façonnent progressivement la structure génétique des populations sauvages...

À l’inverse, une diversité génétique réduite expose les individus à des phénomènes de consanguinité, à une baisse de la fertilité, à l’apparition de malformations ou à une vulnérabilité accrue face aux pathogènes. Chez ces espèces à reproduction sexuée, la recombinaison génétique issue de la méiose permet, en théorie, un brassage efficace des gènes. Toutefois, ce mécanisme naturel peut être perturbé par des facteurs anthropiques majeurs : fragmentation des habitats, clôtures, infrastructures routières, pression de chasse excessive ou au contraire déséquilibrée. Lorsque les échanges entre sous-populations sont limités, les flux génétiques se réduisent, entraînant une homogénéisation génétique locale. Chez le chamois ou certains cervidés de montagne, ces phénomènes sont particulièrement sensibles, car les populations sont naturellement structurées en noyaux isolés par le relief. À l’échelle évolutive, ces ongulés ont pourtant démontré une remarquable capacité d’adaptation, façonnée par des millénaires de sélection naturelle. Le sanglier, par exemple, illustre une plasticité génétique exceptionnelle, favorisée par une reproduction précoce, des portées nombreuses et un système social favorisant le brassage génétique. Les cervidés, quant à eux, présentent une sélection sexuelle marquée, notamment via le développement des bois, caractères génétiquement coûteux mais révélateurs de la qualité individuelle. Ces traits, soumis à la sélection naturelle et sexuelle, façonnent progressivement la structure génétique des populations sauvages... Ce dispositif interministériel s’inscrit dans une démarche continue tout au long de l’année, avec un temps fort fixé au 13 octobre, en écho à la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe instaurée par l’ONU. Inondations, feux de forêt, tempêtes, séismes, mouvements de terrain, accidents industriels ou pollutions : la multiplication et l’intensification de ces événements, amplifiées par le changement climatique et la concentration croissante des populations et des activités, exposent un nombre toujours plus important de territoires. Face à ces enjeux, l’adaptation et la protection des populations reposent sur une meilleure connaissance des risques et sur une capacité collective à s’y préparer. La Journée nationale de la résilience s’inscrit pleinement dans cette ambition. Elle vise à faire de chaque citoyen un acteur de sa propre sécurité et de celle des autres, en développant une culture partagée du risque et de la prévention. Pour l’édition 2026, un appel à projets est lancé afin de favoriser l’émergence d’initiatives locales sur l’ensemble du territoire, en France hexagonale comme en outre-mer...

Ce dispositif interministériel s’inscrit dans une démarche continue tout au long de l’année, avec un temps fort fixé au 13 octobre, en écho à la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe instaurée par l’ONU. Inondations, feux de forêt, tempêtes, séismes, mouvements de terrain, accidents industriels ou pollutions : la multiplication et l’intensification de ces événements, amplifiées par le changement climatique et la concentration croissante des populations et des activités, exposent un nombre toujours plus important de territoires. Face à ces enjeux, l’adaptation et la protection des populations reposent sur une meilleure connaissance des risques et sur une capacité collective à s’y préparer. La Journée nationale de la résilience s’inscrit pleinement dans cette ambition. Elle vise à faire de chaque citoyen un acteur de sa propre sécurité et de celle des autres, en développant une culture partagée du risque et de la prévention. Pour l’édition 2026, un appel à projets est lancé afin de favoriser l’émergence d’initiatives locales sur l’ensemble du territoire, en France hexagonale comme en outre-mer... L’accouplement chez le sanglier est un processus long, pouvant durer plusieurs minutes, au cours duquel le mâle émet un volume exceptionnellement élevé de sperme, dépassant parfois 200 millilitres. Cette durée d’accouplement crée des opportunités pour des mâles subordonnés, moins puissants mais opportunistes, qui peuvent parvenir à « voler » des copulations. Ce phénomène de reproduction multiple favorise une diversité génétique importante au sein des portées. À cela s’ajoute un mécanisme social bien documenté : la laie dominante en chaleur déclenche, par synchronisation hormonale et comportementale, les chaleurs des femelles apparentées de la compagnie. Il en résulte une période de réceptivité collective très courte, durant laquelle plusieurs mâles peuvent intervenir. Ce fonctionnement limite les effets de consanguinité tout en maximisant le brassage génétique. D’un point de vue évolutif, cette stratégie reproductive confère au sanglier une remarquable capacité d’adaptation, en particulier dans des environnements instables ou soumis à une forte pression anthropique. Elle explique également la forte résilience démographique de l’espèce, capable de reconstituer rapidement ses effectifs après des épisodes de régulation ou de perturbation écologique. L’apparition précoce de marcassins peut ainsi traduire une réponse adaptative à des conditions environnementales favorables, telles que des hivers doux ou une abondance de ressources alimentaires, mais aussi à une structuration sociale efficace favorisant la réussite reproductive...

L’accouplement chez le sanglier est un processus long, pouvant durer plusieurs minutes, au cours duquel le mâle émet un volume exceptionnellement élevé de sperme, dépassant parfois 200 millilitres. Cette durée d’accouplement crée des opportunités pour des mâles subordonnés, moins puissants mais opportunistes, qui peuvent parvenir à « voler » des copulations. Ce phénomène de reproduction multiple favorise une diversité génétique importante au sein des portées. À cela s’ajoute un mécanisme social bien documenté : la laie dominante en chaleur déclenche, par synchronisation hormonale et comportementale, les chaleurs des femelles apparentées de la compagnie. Il en résulte une période de réceptivité collective très courte, durant laquelle plusieurs mâles peuvent intervenir. Ce fonctionnement limite les effets de consanguinité tout en maximisant le brassage génétique. D’un point de vue évolutif, cette stratégie reproductive confère au sanglier une remarquable capacité d’adaptation, en particulier dans des environnements instables ou soumis à une forte pression anthropique. Elle explique également la forte résilience démographique de l’espèce, capable de reconstituer rapidement ses effectifs après des épisodes de régulation ou de perturbation écologique. L’apparition précoce de marcassins peut ainsi traduire une réponse adaptative à des conditions environnementales favorables, telles que des hivers doux ou une abondance de ressources alimentaires, mais aussi à une structuration sociale efficace favorisant la réussite reproductive... La simplification des normes applicables aux exploitations agricoles constitue en effet un levier majeur pour soutenir la production sur le territoire. Elle complète les orientations portées par la loi d’orientation agricole de mars 2025 et répond à la nécessité de permettre le renouvellement et le développement des outils de production, tout en maintenant un cadre environnemental protecteur. Signés moins de six mois après la promulgation de la loi, à l’issue d’une consultation publique ayant recueilli près de 22 000 contributions, ces deux décrets traduisent la volonté de rendre rapidement effectives les avancées législatives. Le premier décret modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il revoit les seuils, exprimés en effectifs d’animaux, pour les élevages de bovins, de porcs et de volailles, afin de simplifier les procédures d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration lors de l’installation ou de la modernisation des bâtiments. Cette évolution vise à alléger la charge administrative pesant sur les éleveurs, tant dans la constitution des dossiers que dans les délais d’instruction par les services de l’État. L’application de ces nouveaux seuils est immédiate pour les élevages bovins. Pour les filières porcine et avicole, des ajustements restent nécessaires afin d’assurer une articulation conforme avec le droit européen. Le même décret introduit par ailleurs un assouplissement de la nomenclature concernant les chiens de protection des troupeaux, afin de renforcer la lutte contre la prédation...

La simplification des normes applicables aux exploitations agricoles constitue en effet un levier majeur pour soutenir la production sur le territoire. Elle complète les orientations portées par la loi d’orientation agricole de mars 2025 et répond à la nécessité de permettre le renouvellement et le développement des outils de production, tout en maintenant un cadre environnemental protecteur. Signés moins de six mois après la promulgation de la loi, à l’issue d’une consultation publique ayant recueilli près de 22 000 contributions, ces deux décrets traduisent la volonté de rendre rapidement effectives les avancées législatives. Le premier décret modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il revoit les seuils, exprimés en effectifs d’animaux, pour les élevages de bovins, de porcs et de volailles, afin de simplifier les procédures d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration lors de l’installation ou de la modernisation des bâtiments. Cette évolution vise à alléger la charge administrative pesant sur les éleveurs, tant dans la constitution des dossiers que dans les délais d’instruction par les services de l’État. L’application de ces nouveaux seuils est immédiate pour les élevages bovins. Pour les filières porcine et avicole, des ajustements restent nécessaires afin d’assurer une articulation conforme avec le droit européen. Le même décret introduit par ailleurs un assouplissement de la nomenclature concernant les chiens de protection des troupeaux, afin de renforcer la lutte contre la prédation...