Le tir à balles sur le grand gibier ne peut en aucun cas être considéré comme un acte anodin. Il engage à la fois la responsabilité du chasseur et la sécurité de toutes les personnes présentes dans l’environnement. Certaines règles fondamentales doivent être scrupuleusement respectées : l’identification de la cible, le tir fichant au plus près derrière la cible, le respect de l’angle de tir de 30°, le port systématique de vêtements à haute visibilité, et le repérage précis et préalable des voisins postés.  Ces mesures constituent le socle de la sécurité en battue. Pourtant, elles ne suffisent pas à elles seules à prévenir l’ensemble des risques. En réalité, d’autres paramètres, souvent sous-estimés, viennent complexifier la situation. Parmi eux, la gestion du tir sur cible mobile revêt une importance capitale. C’est d’ailleurs par ce biais que l’on peut aborder plus largement les dangers liés à l’utilisation des balles. Lorsqu’un projectile atteint sa cible, en l’occurrence un animal, l’énergie du projectile est en partie absorbée par son corps, ce qui freine, voire arrête sa course. Dans ces conditions, le danger pour l’environnement alentour est moindre. Mais cette situation est malheureusement peu fréquente. Les statistiques sont sans appel : comme, en moyenne, une balle sur quatre touche la cible, cela signifie concrètement que trois balles sur quatre ne touchent pas l’animal visé. Ces projectiles peuvent alors terminer leur trajectoire bien au-delà du point de visée, parfois de manière totalement imprévisible. En effet, en fonction des obstacles qu’elles rencontrent (branches, pierres, sol dur, etc..), les balles peuvent ricocher ou dévier brutalement de leur axe initial, ce qui multiplie les risques d’accident. Ces aléas doivent absolument être pris en compte, car les conséquences peuvent être dramatiques...

Ces mesures constituent le socle de la sécurité en battue. Pourtant, elles ne suffisent pas à elles seules à prévenir l’ensemble des risques. En réalité, d’autres paramètres, souvent sous-estimés, viennent complexifier la situation. Parmi eux, la gestion du tir sur cible mobile revêt une importance capitale. C’est d’ailleurs par ce biais que l’on peut aborder plus largement les dangers liés à l’utilisation des balles. Lorsqu’un projectile atteint sa cible, en l’occurrence un animal, l’énergie du projectile est en partie absorbée par son corps, ce qui freine, voire arrête sa course. Dans ces conditions, le danger pour l’environnement alentour est moindre. Mais cette situation est malheureusement peu fréquente. Les statistiques sont sans appel : comme, en moyenne, une balle sur quatre touche la cible, cela signifie concrètement que trois balles sur quatre ne touchent pas l’animal visé. Ces projectiles peuvent alors terminer leur trajectoire bien au-delà du point de visée, parfois de manière totalement imprévisible. En effet, en fonction des obstacles qu’elles rencontrent (branches, pierres, sol dur, etc..), les balles peuvent ricocher ou dévier brutalement de leur axe initial, ce qui multiplie les risques d’accident. Ces aléas doivent absolument être pris en compte, car les conséquences peuvent être dramatiques...

Balistique de but… pour gagner en efficacité

Pour être le plus efficace possible, le premier point est d’estimer la distance qui vous sépare de l’animal convoité. Si vous ne disposez pas d’un télémètre, il faudra l’évaluer par tranches. C’est simple : mémorisez une longueur de vingt à trente mètres que vous connaissez bien (votre cour, votre propriété…) et reportez-la mentalement, le nombre de fois nécessaire, jusqu’à la cible. En général et sous les 200 mètres, la marge d’erreur ne dépasse pas les 10 à 15%, ce qui permet de tirer sans apporter de correction. Le second point porte sur l’aspect physique de l’animal (sexe et poids). Si, jusqu’à la bête de compagnie, l’allure générale ne permet pas de faire la distinction entre mâle et femelle, la différenciation morphologique sera possible au stade suivant. Chez les ragots, le pinceau pénien est devenu visible, la partie avant est plus forte et plus trapue que le train arrière. Le ventre est légèrement en retrait et les cuisses sont musclées mais pas rebondies, ce qui donne à l’ensemble une forme trapézoïdale. Chez les laies ragotes, le corps, de profil, aura une forme rectangulaire, présentant un dos longiligne, des cuisses arrondies et un ventre légèrement tombant. Pour l’estimation du poids, le kilo au centimètre de hauteur est toujours d’actualité. Une bête rousse de 40 cm de haut pèse approximativement 40 kg, et une bête de compagnie de 60 cm : 60 kg. Si vous chassez à l’affût, plantez en terre, à environ 80 mètres de votre poste, une branche que vous casserez à 60 cm de haut. Ce repère visuel vous aidera. En revanche, ne fiez jamais à la couleur des soies, car plus elles seront noires, plus le sujet semblera lourd.

Pour être le plus efficace possible, le premier point est d’estimer la distance qui vous sépare de l’animal convoité. Si vous ne disposez pas d’un télémètre, il faudra l’évaluer par tranches. C’est simple : mémorisez une longueur de vingt à trente mètres que vous connaissez bien (votre cour, votre propriété…) et reportez-la mentalement, le nombre de fois nécessaire, jusqu’à la cible. En général et sous les 200 mètres, la marge d’erreur ne dépasse pas les 10 à 15%, ce qui permet de tirer sans apporter de correction. Le second point porte sur l’aspect physique de l’animal (sexe et poids). Si, jusqu’à la bête de compagnie, l’allure générale ne permet pas de faire la distinction entre mâle et femelle, la différenciation morphologique sera possible au stade suivant. Chez les ragots, le pinceau pénien est devenu visible, la partie avant est plus forte et plus trapue que le train arrière. Le ventre est légèrement en retrait et les cuisses sont musclées mais pas rebondies, ce qui donne à l’ensemble une forme trapézoïdale. Chez les laies ragotes, le corps, de profil, aura une forme rectangulaire, présentant un dos longiligne, des cuisses arrondies et un ventre légèrement tombant. Pour l’estimation du poids, le kilo au centimètre de hauteur est toujours d’actualité. Une bête rousse de 40 cm de haut pèse approximativement 40 kg, et une bête de compagnie de 60 cm : 60 kg. Si vous chassez à l’affût, plantez en terre, à environ 80 mètres de votre poste, une branche que vous casserez à 60 cm de haut. Ce repère visuel vous aidera. En revanche, ne fiez jamais à la couleur des soies, car plus elles seront noires, plus le sujet semblera lourd.  Un an après leur examen, les diplômés présentent, devant un jury composé de professionnels et de figures influentes de l'armurerie et des métiers d'art, l'arme qu'ils ont conçue et fabriquée au cours de leur formation. Ce processus, non seulement souligne l'engagement et le talent des jeunes armuriers, mais aussi leur capacité à intégrer des standards rigoureux de qualité, incluant recherche, développement et fabrication.

Un an après leur examen, les diplômés présentent, devant un jury composé de professionnels et de figures influentes de l'armurerie et des métiers d'art, l'arme qu'ils ont conçue et fabriquée au cours de leur formation. Ce processus, non seulement souligne l'engagement et le talent des jeunes armuriers, mais aussi leur capacité à intégrer des standards rigoureux de qualité, incluant recherche, développement et fabrication.  L'édition de cette année 2025, a vu la participation de 11 concurrents, chacun exposant une arme unique accompagnée d'un dossier technique détaillé. Le jury, composé d’industriels, d’armuriers renommés, du conservateur du Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne et des membres de l'Éducation nationale, a évalué, avec toute l’attention requise, chaque projet. La compétition était particulièrement relevée, avec 5 armes basées sur un boîtier de Simplex, et 6 sur une action Mauser, chacune portant un nom évocateur en lien avec son thème. Après les délibérations, le « Trophée des Arquebusiers 2025 » a été décerné à Mathis Fortier-Durand pour sa remarquable carabine inspirée du fusil Pauly. En outre, deux mentions spéciales ont été attribuées : la mention spéciale esthétique à Quentin Doreau pour son fusil intitulé « Conquête de l’Ouest », et la mention spéciale technique à Tristan Chanavat pour sa carabine « Le Clocher ».

L'édition de cette année 2025, a vu la participation de 11 concurrents, chacun exposant une arme unique accompagnée d'un dossier technique détaillé. Le jury, composé d’industriels, d’armuriers renommés, du conservateur du Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne et des membres de l'Éducation nationale, a évalué, avec toute l’attention requise, chaque projet. La compétition était particulièrement relevée, avec 5 armes basées sur un boîtier de Simplex, et 6 sur une action Mauser, chacune portant un nom évocateur en lien avec son thème. Après les délibérations, le « Trophée des Arquebusiers 2025 » a été décerné à Mathis Fortier-Durand pour sa remarquable carabine inspirée du fusil Pauly. En outre, deux mentions spéciales ont été attribuées : la mention spéciale esthétique à Quentin Doreau pour son fusil intitulé « Conquête de l’Ouest », et la mention spéciale technique à Tristan Chanavat pour sa carabine « Le Clocher ».  La cérémonie de remise des prix a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le Maire de Saint-Étienne, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, le lieutenant-colonel Van den Bogaerde du 13ème BSMAT, des membres du RAID, Madame la commissaire de police de Saint-Etienne, ainsi que des professionnels de l'armurerie. Quant à l'équipe pédagogique de l'établissement, fière du succès de ses étudiants, a également été chaleureusement applaudie pour son rôle dans la formation de ces jeunes talents. Le « Trophée des Arquebusiers 2025 » a ainsi non seulement célébré l'innovation et le savoir-faire technique des participants, mais a également souligné l'importance de la formation au Brevet des Métiers d’Art, un programme qui continue de cultiver l'excellence et de préparer les futurs artisans de l'armurerie, à des carrières prometteuses.

La cérémonie de remise des prix a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le Maire de Saint-Étienne, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, le lieutenant-colonel Van den Bogaerde du 13ème BSMAT, des membres du RAID, Madame la commissaire de police de Saint-Etienne, ainsi que des professionnels de l'armurerie. Quant à l'équipe pédagogique de l'établissement, fière du succès de ses étudiants, a également été chaleureusement applaudie pour son rôle dans la formation de ces jeunes talents. Le « Trophée des Arquebusiers 2025 » a ainsi non seulement célébré l'innovation et le savoir-faire technique des participants, mais a également souligné l'importance de la formation au Brevet des Métiers d’Art, un programme qui continue de cultiver l'excellence et de préparer les futurs artisans de l'armurerie, à des carrières prometteuses. La précision du tir, en chasse, est une compétence qui va bien au-delà du simple alignement d'une cible à travers une lunette ou un viseur. En explorant comment optimiser chaque mode de chasse, on constate que la précision au tir est une combinaison de connaissance et de technique, façonnée par une pratique constante.

La précision du tir, en chasse, est une compétence qui va bien au-delà du simple alignement d'une cible à travers une lunette ou un viseur. En explorant comment optimiser chaque mode de chasse, on constate que la précision au tir est une combinaison de connaissance et de technique, façonnée par une pratique constante.  Voici une exploration (non exhaustive) détaillée pour maîtriser cet art. La trajectoire d'un projectile de chasse peut être divisée en plusieurs stades : le point de coupe inférieur de la trajectoire avec la ligne de visée, le point d'apogée relativement à cette ligne, le second point de coupe supérieur, et enfin le point de but en blanc, situé sous la ligne de visée. Ces points, souvent désignés à tort comme DRI (Distance de Réglage Intermédiaire) et DRO (Distance de Réglage Optimale), dépendent principalement de l'angle initial de visée et des conditions environnementales. Lorsqu'il s'agit d'optimiser le réglage de la carabine, il convient d'adapter l'ensemble « carabine/lunette de visée/munition » en fonction du type de chasse envisagé (battue, affût, approche), du terrain (plaine ou montagne), et du gibier chassé. Le choix du projectile, adapté au pas de rayure du canon, est particulièrement déterminant pour assurer une trajectoire stable et précise dès le départ...

Voici une exploration (non exhaustive) détaillée pour maîtriser cet art. La trajectoire d'un projectile de chasse peut être divisée en plusieurs stades : le point de coupe inférieur de la trajectoire avec la ligne de visée, le point d'apogée relativement à cette ligne, le second point de coupe supérieur, et enfin le point de but en blanc, situé sous la ligne de visée. Ces points, souvent désignés à tort comme DRI (Distance de Réglage Intermédiaire) et DRO (Distance de Réglage Optimale), dépendent principalement de l'angle initial de visée et des conditions environnementales. Lorsqu'il s'agit d'optimiser le réglage de la carabine, il convient d'adapter l'ensemble « carabine/lunette de visée/munition » en fonction du type de chasse envisagé (battue, affût, approche), du terrain (plaine ou montagne), et du gibier chassé. Le choix du projectile, adapté au pas de rayure du canon, est particulièrement déterminant pour assurer une trajectoire stable et précise dès le départ...

Il faut aller plus loin dans l’analyse, afin que cette situation ne se renouvelle pas, ou le moins souvent possible. Considérons donc, en préambule, sans quoi la discussion n'aurait aucun sens, que notre chasseur a déjà sacrifié à la logique d'un tir de contrôle sur cible, et constaté la justesse du réglage de son arme. Cela étant fait, cherchons maintenant le, ou les autres coupables. A quelques jours de l’ouverture de la chasse d’été, revoyons donc les effets de l'angle de tir. Une des différences notables entre le tir depuis un mirador et la pratique de la chasse au sol, est que le gibier ne se présente pas sous la même orientation.

Il faut aller plus loin dans l’analyse, afin que cette situation ne se renouvelle pas, ou le moins souvent possible. Considérons donc, en préambule, sans quoi la discussion n'aurait aucun sens, que notre chasseur a déjà sacrifié à la logique d'un tir de contrôle sur cible, et constaté la justesse du réglage de son arme. Cela étant fait, cherchons maintenant le, ou les autres coupables. A quelques jours de l’ouverture de la chasse d’été, revoyons donc les effets de l'angle de tir. Une des différences notables entre le tir depuis un mirador et la pratique de la chasse au sol, est que le gibier ne se présente pas sous la même orientation.  En effet, dans le cadre d'une chasse normale, l'animal, par rapport au chasseur, est généralement de face ou de dos, voire de profil, c'est-à-dire en « 2 D », alors que du haut d'un mirador, celui-ci s'observe en « 3 D », avec un effet de plongée. D'où la difficulté de visualiser correctement et rapidement la zone létale qui sera à coup sûr mortelle. Le problème étant posé, analysons les conditions du tir, en prenant, par exemple, les données suivantes : balle de 7 x 65 R de 173 grains, vitesse initiale de 820 m/s, vitesse restante à 100 m de 738 m/s ; canon de 60 cm de longueur ; hauteur de la lunette par rapport à l'axe du canon : 6,55 cm ; flèche de tir conventionnelle de 4 cm au-dessus de la ligne de visée. Le réglage initial donne approximativement une DRI à 44 m et une DRO à 175 m...

En effet, dans le cadre d'une chasse normale, l'animal, par rapport au chasseur, est généralement de face ou de dos, voire de profil, c'est-à-dire en « 2 D », alors que du haut d'un mirador, celui-ci s'observe en « 3 D », avec un effet de plongée. D'où la difficulté de visualiser correctement et rapidement la zone létale qui sera à coup sûr mortelle. Le problème étant posé, analysons les conditions du tir, en prenant, par exemple, les données suivantes : balle de 7 x 65 R de 173 grains, vitesse initiale de 820 m/s, vitesse restante à 100 m de 738 m/s ; canon de 60 cm de longueur ; hauteur de la lunette par rapport à l'axe du canon : 6,55 cm ; flèche de tir conventionnelle de 4 cm au-dessus de la ligne de visée. Le réglage initial donne approximativement une DRI à 44 m et une DRO à 175 m... Cela signifie qu’un calibre trop puissant causera des dégâts excessifs à la venaison, et à l’inverse, une balle trop légère n’aura pas suffisamment d’énergie à l’impact pour tuer proprement. Il faut donc une balle : à vitesse initiale élevée pour une trajectoire tendue, au pouvoir d’arrêt suffisant d’au moins 1000 joules à l’impact, une expansion contrôlée pour éviter les destructions internes inutiles et une bonne précision (c’est-à-dire sans correction) jusqu’à 200 mètres.

Cela signifie qu’un calibre trop puissant causera des dégâts excessifs à la venaison, et à l’inverse, une balle trop légère n’aura pas suffisamment d’énergie à l’impact pour tuer proprement. Il faut donc une balle : à vitesse initiale élevée pour une trajectoire tendue, au pouvoir d’arrêt suffisant d’au moins 1000 joules à l’impact, une expansion contrôlée pour éviter les destructions internes inutiles et une bonne précision (c’est-à-dire sans correction) jusqu’à 200 mètres.  Au-delà de cette distance, il vaut mieux s’abstenir que de placer une mauvaise balle. Chacun jugera donc de ses possibilités. Parmi les calibres les plus conseillés on trouve :

Au-delà de cette distance, il vaut mieux s’abstenir que de placer une mauvaise balle. Chacun jugera donc de ses possibilités. Parmi les calibres les plus conseillés on trouve :

Voilà quelques conseils pour effectuer ce réglage de manière efficace et sécurisée. Certains chasseurs, véritables perfectionnistes, préfèrent se rendre régulièrement au stand de tir pour ajuster leur équipement. Cette méthode, bien que rigoureuse, assure un réglage précis grâce à des cibles standardisées placées à des distances vérifiées de 50 à 100 mètres.

Voilà quelques conseils pour effectuer ce réglage de manière efficace et sécurisée. Certains chasseurs, véritables perfectionnistes, préfèrent se rendre régulièrement au stand de tir pour ajuster leur équipement. Cette méthode, bien que rigoureuse, assure un réglage précis grâce à des cibles standardisées placées à des distances vérifiées de 50 à 100 mètres.  C'est également une opportunité pour bénéficier des conseils avisés d'autres tireurs expérimentés. Pour d’autres chasseurs, confier le réglage de leur lunette à un armurier est une pratique courante. Cependant, il faut savoir que chaque tireur a une approche unique lorsqu'il s'agit d'épauler et de manipuler une arme, ce qui peut influencer le point d'impact. Il est donc recommandé, après le travail de l’armurier, de vérifier et ajuster le réglage si nécessaire, lors d'un tir d'essai personnel. Enfin il reste ceux qui préfèrent effectuer le réglage directement sur le terrain, souvent avec des cibles improvisées, (boîtes de conserve, morceaux de papier, panneaux de bois...) attachés à un arbre. Cette méthode, bien que pratique, peut être aléatoire et manquer de sécurité, surtout en l'absence de tir fichant pour éviter les ricochets et les dommages à l'environnement...

C'est également une opportunité pour bénéficier des conseils avisés d'autres tireurs expérimentés. Pour d’autres chasseurs, confier le réglage de leur lunette à un armurier est une pratique courante. Cependant, il faut savoir que chaque tireur a une approche unique lorsqu'il s'agit d'épauler et de manipuler une arme, ce qui peut influencer le point d'impact. Il est donc recommandé, après le travail de l’armurier, de vérifier et ajuster le réglage si nécessaire, lors d'un tir d'essai personnel. Enfin il reste ceux qui préfèrent effectuer le réglage directement sur le terrain, souvent avec des cibles improvisées, (boîtes de conserve, morceaux de papier, panneaux de bois...) attachés à un arbre. Cette méthode, bien que pratique, peut être aléatoire et manquer de sécurité, surtout en l'absence de tir fichant pour éviter les ricochets et les dommages à l'environnement... Cependant, pour y parvenir, seule une pratique rigoureuse est indispensable afin de réduire les tirs manqués. C'est pourquoi il est important de rappeler quelques principes de base de la balistique. La précision d'un tir est déterminée par l’endroit où la balle touche. Chaque tir étant unique, maîtriser les facteurs qui influencent la trajectoire, comme la distance, la vitesse initiale, et les conditions environnementales, est indispensable.

Cependant, pour y parvenir, seule une pratique rigoureuse est indispensable afin de réduire les tirs manqués. C'est pourquoi il est important de rappeler quelques principes de base de la balistique. La précision d'un tir est déterminée par l’endroit où la balle touche. Chaque tir étant unique, maîtriser les facteurs qui influencent la trajectoire, comme la distance, la vitesse initiale, et les conditions environnementales, est indispensable.  Une compréhension approfondie de ces éléments permet non seulement d'améliorer cette précision, mais aussi de minimiser les imprévus. En s'exerçant régulièrement, les chasseurs peuvent affiner leur technique et leur positionnement pour maximiser les chances de succès. Cela permet également de mieux anticiper et corriger les erreurs potentielles avant qu'elles n'affectent sérieusement les résultats. La balistique appliquée englobe également l'utilisation judicieuse des équipements et des munitions. Choisir le bon calibre et le bon type de munition en fonction du type de gibier chassé et des conditions de tir, est le chemin à suivre pour assurer une performance optimale. De même, maintenir ses équipements en bon état de fonctionnement contribue à prévenir les défaillances techniques qui pourraient compromettre l’action de chasse. La précision et la reproductibilité des tirs dépendent donc d'une combinaison de facteurs techniques et pratiques. Voilà les douze règles sur lesquelles il faut s’appuyer pour augmenter ses chances de succès et éviter le petit écart qui transforme un tir prometteur en échec...

Une compréhension approfondie de ces éléments permet non seulement d'améliorer cette précision, mais aussi de minimiser les imprévus. En s'exerçant régulièrement, les chasseurs peuvent affiner leur technique et leur positionnement pour maximiser les chances de succès. Cela permet également de mieux anticiper et corriger les erreurs potentielles avant qu'elles n'affectent sérieusement les résultats. La balistique appliquée englobe également l'utilisation judicieuse des équipements et des munitions. Choisir le bon calibre et le bon type de munition en fonction du type de gibier chassé et des conditions de tir, est le chemin à suivre pour assurer une performance optimale. De même, maintenir ses équipements en bon état de fonctionnement contribue à prévenir les défaillances techniques qui pourraient compromettre l’action de chasse. La précision et la reproductibilité des tirs dépendent donc d'une combinaison de facteurs techniques et pratiques. Voilà les douze règles sur lesquelles il faut s’appuyer pour augmenter ses chances de succès et éviter le petit écart qui transforme un tir prometteur en échec...

Il est donc naturel de chercher une corrélation entre la cartouche utilisée et la longueur du canon. On observe notamment que les calibres dits « magnum » sont généralement associés à des canons de 65 cm, bien que des exceptions notables existent, comme le .375 H&H et le .416 Remington magnum, dont les canons mesurent 62,7 cm. Les raisons derrière ces choix peuvent parfois sembler énigmatiques, peut-être liées à la réduction du poids de l'arme, bien que cela reste sujet à débat.

Il est donc naturel de chercher une corrélation entre la cartouche utilisée et la longueur du canon. On observe notamment que les calibres dits « magnum » sont généralement associés à des canons de 65 cm, bien que des exceptions notables existent, comme le .375 H&H et le .416 Remington magnum, dont les canons mesurent 62,7 cm. Les raisons derrière ces choix peuvent parfois sembler énigmatiques, peut-être liées à la réduction du poids de l'arme, bien que cela reste sujet à débat.

Les classifications des cartouches comme « magnum », incluant des calibres tels que le 6,5 x 68, le 8 x 68 S et le 9,3 x 64, ne sont pas toujours évidentes pour les chasseurs, souvent dissuadés par les récits alarmants sur le recul de ces munitions. La plupart des autres cartouches se retrouvent généralement dans la catégorie des canons de 57,7 cm, créant ainsi une mosaïque étonnante où des cartouches très différentes cohabitent, de la 22-250 à la 9,3 x 62. Il est intéressant de noter que des cartouches telles que la 7 x 64 et la 9,3 x 62 sont parfois jumelées avec des canons de 52 cm, pour des raisons principalement liées aux « Stützen ». Il apparaît qu'il n'existe pas de règle absolue chez Blaser, et chez d'autres fabricants, quant à la longueur idéale du canon, ce qui va sans doute décevoir certains puristes...

Les classifications des cartouches comme « magnum », incluant des calibres tels que le 6,5 x 68, le 8 x 68 S et le 9,3 x 64, ne sont pas toujours évidentes pour les chasseurs, souvent dissuadés par les récits alarmants sur le recul de ces munitions. La plupart des autres cartouches se retrouvent généralement dans la catégorie des canons de 57,7 cm, créant ainsi une mosaïque étonnante où des cartouches très différentes cohabitent, de la 22-250 à la 9,3 x 62. Il est intéressant de noter que des cartouches telles que la 7 x 64 et la 9,3 x 62 sont parfois jumelées avec des canons de 52 cm, pour des raisons principalement liées aux « Stützen ». Il apparaît qu'il n'existe pas de règle absolue chez Blaser, et chez d'autres fabricants, quant à la longueur idéale du canon, ce qui va sans doute décevoir certains puristes... Cette culasse comporte deux tenons avant opposés qui trouvent leur place, en position verrouillée, dans deux mortaises ménagées à l’intérieur du boitier de culasse dans lequel est vissé le canon. Un troisième verrou de sécurité se situe un peu en arrière du levier d’armement, et il trouve sa place dans la partie inférieure, à l'arrière du boîtier de culasse.

Cette culasse comporte deux tenons avant opposés qui trouvent leur place, en position verrouillée, dans deux mortaises ménagées à l’intérieur du boitier de culasse dans lequel est vissé le canon. Un troisième verrou de sécurité se situe un peu en arrière du levier d’armement, et il trouve sa place dans la partie inférieure, à l'arrière du boîtier de culasse.  L’autre grande particularité de cette culasse réside dans la présence d’un extracteur latéral matérialisé par une lame située sur le flanc droit de la culasse. Cette lame extracteur saisit le culot de la douille durant la phase d’alimentation de la cartouche dans la chambre. Il est d’ailleurs impossible, sur un mécanisme original non rectifié, de verrouiller la culasse suite à une alimentation directe de la chambre. Toutes les cartouches doivent impérativement transiter par le magasin pour être chambrées. Cependant, certaines modifications apportées à cette culasse permettent de procéder à une alimentation directe de la chambre, suite à une rectification de l’extracteur...

L’autre grande particularité de cette culasse réside dans la présence d’un extracteur latéral matérialisé par une lame située sur le flanc droit de la culasse. Cette lame extracteur saisit le culot de la douille durant la phase d’alimentation de la cartouche dans la chambre. Il est d’ailleurs impossible, sur un mécanisme original non rectifié, de verrouiller la culasse suite à une alimentation directe de la chambre. Toutes les cartouches doivent impérativement transiter par le magasin pour être chambrées. Cependant, certaines modifications apportées à cette culasse permettent de procéder à une alimentation directe de la chambre, suite à une rectification de l’extracteur... Son extrême vélocité se déroule selon une succession de phases immuables, quelle que soit la cartouche, le calibre et l’arme mise en œuvre. Le tir, proprement dit, est déclenché par l’utilisateur, dès l’instant où il estime que le placement de l’arme en direction de l’objectif est satisfaisant. Il appuie alors sur la détente qui libère le mécanisme de percussion. C’est là que se manifeste le premier temps significatif : la durée du parcours du percuteur de la position armée jusqu’à ce qu’il frappe l’amorce. Ce laps de temps n’est pas innocent.

Son extrême vélocité se déroule selon une succession de phases immuables, quelle que soit la cartouche, le calibre et l’arme mise en œuvre. Le tir, proprement dit, est déclenché par l’utilisateur, dès l’instant où il estime que le placement de l’arme en direction de l’objectif est satisfaisant. Il appuie alors sur la détente qui libère le mécanisme de percussion. C’est là que se manifeste le premier temps significatif : la durée du parcours du percuteur de la position armée jusqu’à ce qu’il frappe l’amorce. Ce laps de temps n’est pas innocent.  Pendant qu’il s’écoule, le tireur a toutes les chances de produire le « bougé » si redouté des tireurs sur cible fixe, et il en est même pour le chasseur. On peut donc en déduire que, plus la course de percussion est réduite, moins grand sera ce risque. Les meilleurs résultats en la matière sont obtenus sur les carabines de compétition. Immédiatement après, se trouvent la plupart des carabines à verrou récentes, et ces temps de latence sont les plus grands dans les armes où la percussion résulte du mouvement d’un chien oscillant. Dès que le percuteur écrase la charge de l’amorce, le composé contenu par cette dernière détonne. C’est le mot consacré pour définir sa brutale transformation en flamme incandescente qui « allumera » la charge de poudre contenue dans l’étui. Quasi instantanément, cette poudre s’enflamme, puis le processus de montée en pression démarre. La poudre est un produit chimique combustible, dont la transformation de solide en gaz s’auto-entretien jusqu’à la combustion complète. Les gaz qui en résultent, portés à haute température (de 2 500 à 3 000°) se dilatent et peuvent atteindre, à l’intérieur de la cartouche, une pression de l’ordre de 4 000 bars...

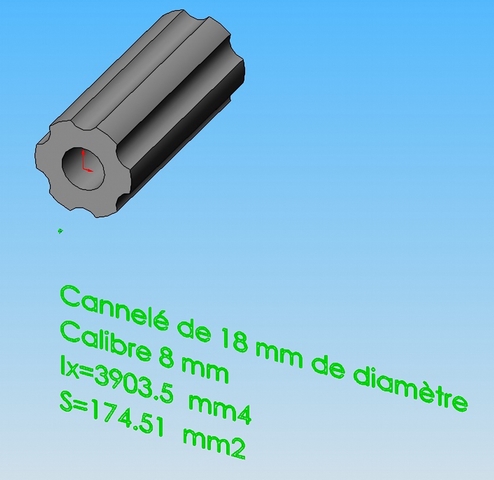

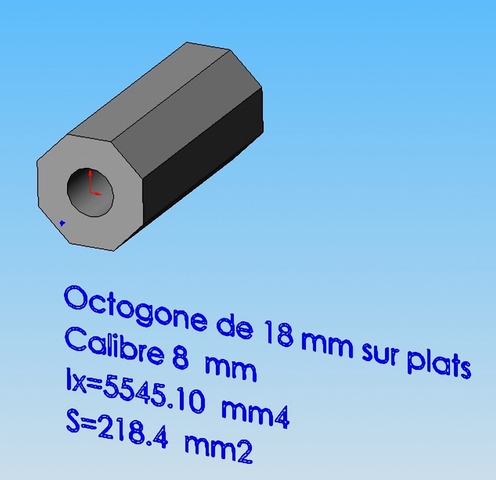

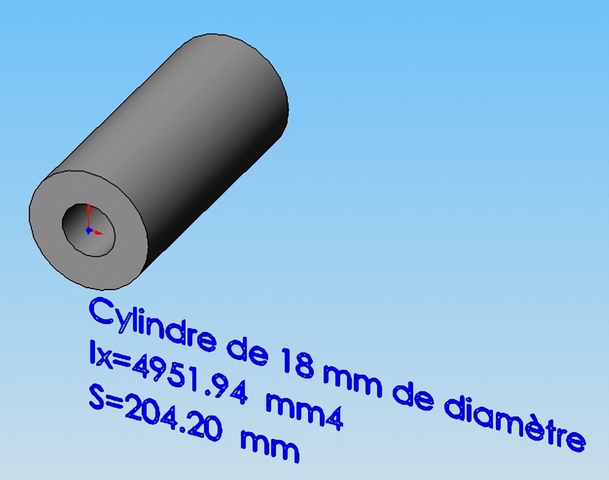

Pendant qu’il s’écoule, le tireur a toutes les chances de produire le « bougé » si redouté des tireurs sur cible fixe, et il en est même pour le chasseur. On peut donc en déduire que, plus la course de percussion est réduite, moins grand sera ce risque. Les meilleurs résultats en la matière sont obtenus sur les carabines de compétition. Immédiatement après, se trouvent la plupart des carabines à verrou récentes, et ces temps de latence sont les plus grands dans les armes où la percussion résulte du mouvement d’un chien oscillant. Dès que le percuteur écrase la charge de l’amorce, le composé contenu par cette dernière détonne. C’est le mot consacré pour définir sa brutale transformation en flamme incandescente qui « allumera » la charge de poudre contenue dans l’étui. Quasi instantanément, cette poudre s’enflamme, puis le processus de montée en pression démarre. La poudre est un produit chimique combustible, dont la transformation de solide en gaz s’auto-entretien jusqu’à la combustion complète. Les gaz qui en résultent, portés à haute température (de 2 500 à 3 000°) se dilatent et peuvent atteindre, à l’intérieur de la cartouche, une pression de l’ordre de 4 000 bars... Il faut savoir qu’à chaque tir, la prise de rayure du projectile engendre une empreinte sur la chemise de la balle, avec une perte de matière qui, sous la pression formidable qui règne à l’intérieur du canon, va s’incruster dans l’espace existant entre l’épaisseur des rayures et l’âme du canon. Pour que l’étanchéité soit parfaite, il faut que le corps de la balle touche le fond des rayures, ces dernières s’imprimant alors sur la paroi du projectile. Chacun sait également que les rayures engendrent une rotation de la balle destinée à assurer sa stabilité en vol. Sans cela, elle basculerait sur elle-même, après sa sortie du canon. C’est la raison pour laquelle les balles pour armes à canon(s) lisse(s) ont un empennage à l’arrière, pour les stabiliser. Dans les canons rayés, selon le calibre et le pas de rayure, la balle atteint une rotation faramineuse de l’ordre de 200 000 tours/minute, pour assurer sa stabilité gyroscopique. On imagine bien qu’à cette vitesse de rotation, ça laisse des traces… Après un certain nombre de tirs, le fond de gorge des rayures du canon s’encrasse et les empreintes laissées sur le corps de la balle deviennent moins nettes. Il s’ensuit une perte de stabilité, donc une précision moindre, aux effets qui peuvent être très conséquents, même à courte distance...

Il faut savoir qu’à chaque tir, la prise de rayure du projectile engendre une empreinte sur la chemise de la balle, avec une perte de matière qui, sous la pression formidable qui règne à l’intérieur du canon, va s’incruster dans l’espace existant entre l’épaisseur des rayures et l’âme du canon. Pour que l’étanchéité soit parfaite, il faut que le corps de la balle touche le fond des rayures, ces dernières s’imprimant alors sur la paroi du projectile. Chacun sait également que les rayures engendrent une rotation de la balle destinée à assurer sa stabilité en vol. Sans cela, elle basculerait sur elle-même, après sa sortie du canon. C’est la raison pour laquelle les balles pour armes à canon(s) lisse(s) ont un empennage à l’arrière, pour les stabiliser. Dans les canons rayés, selon le calibre et le pas de rayure, la balle atteint une rotation faramineuse de l’ordre de 200 000 tours/minute, pour assurer sa stabilité gyroscopique. On imagine bien qu’à cette vitesse de rotation, ça laisse des traces… Après un certain nombre de tirs, le fond de gorge des rayures du canon s’encrasse et les empreintes laissées sur le corps de la balle deviennent moins nettes. Il s’ensuit une perte de stabilité, donc une précision moindre, aux effets qui peuvent être très conséquents, même à courte distance...