Le tir d’une cartouche de chasse est un phénomène fascinant, souvent négligé en raison de sa brièveté. Pourtant, il repose sur une succession précise d’étapes énergétiques et mécaniques. Que se passe-t-il exactement au moment du tir ? Lorsque la cartouche est introduite dans la chambre d’une arme, tout est prêt pour déclencher un enchaînement d’une extrême violence et rapidité.  Ce processus immuable, quel que soit le calibre ou l’arme utilisée, commence dès que le tireur presse la détente. Ce geste libère le mécanisme de percussion, amorçant la première phase clé : le déplacement du percuteur. Ce laps de temps, bien que court, peut provoquer un « bougé », redouté aussi bien des tireurs de précision que des chasseurs. Les armes modernes, comme les carabines de compétition ou à verrou, minimisent ce délai, contrairement à celles équipées de chiens oscillants. Une fois l’amorce écrasée par le percuteur, le composé qu’elle contient détonne, générant une incandescence qui enflamme la poudre.

Ce processus immuable, quel que soit le calibre ou l’arme utilisée, commence dès que le tireur presse la détente. Ce geste libère le mécanisme de percussion, amorçant la première phase clé : le déplacement du percuteur. Ce laps de temps, bien que court, peut provoquer un « bougé », redouté aussi bien des tireurs de précision que des chasseurs. Les armes modernes, comme les carabines de compétition ou à verrou, minimisent ce délai, contrairement à celles équipées de chiens oscillants. Une fois l’amorce écrasée par le percuteur, le composé qu’elle contient détonne, générant une incandescence qui enflamme la poudre.  Cette combustion quasi instantanée libère des gaz brûlants (2 500 à 3 000 °C) qui se dilatent rapidement, atteignant des pressions colossales pouvant dépasser 4 000 bars. Sous cette pression, la balle surmonte la résistance du sertissage, s’engage dans les rayures du canon et commence son accélération, bien avant que toute la poudre ne soit consumée. La force exercée sur la base de la balle, proportionnelle à la pression et à sa section, évolue au fil de sa trajectoire. Elle atteint son maximum avant de décroître, tandis que le projectile sort du canon à une vitesse dépassant souvent 800 m/s. Cette accélération, qui peut atteindre 65 000 fois celle de la gravité terrestre, met en lumière les contraintes extrêmes que subit la balle. Sa solidité doit être exemplaire pour résister à de telles forces, surpassant de loin les limites du corps humain, qui peine à supporter 8 à 10 « g ». Ainsi, ce qui se déroule en une fraction de seconde dans le canon d’une arme est le résultat d’un enchaînement précis et parfaitement orchestré, où mécanique et chimie collaborent pour produire une puissance spectaculaire...

Cette combustion quasi instantanée libère des gaz brûlants (2 500 à 3 000 °C) qui se dilatent rapidement, atteignant des pressions colossales pouvant dépasser 4 000 bars. Sous cette pression, la balle surmonte la résistance du sertissage, s’engage dans les rayures du canon et commence son accélération, bien avant que toute la poudre ne soit consumée. La force exercée sur la base de la balle, proportionnelle à la pression et à sa section, évolue au fil de sa trajectoire. Elle atteint son maximum avant de décroître, tandis que le projectile sort du canon à une vitesse dépassant souvent 800 m/s. Cette accélération, qui peut atteindre 65 000 fois celle de la gravité terrestre, met en lumière les contraintes extrêmes que subit la balle. Sa solidité doit être exemplaire pour résister à de telles forces, surpassant de loin les limites du corps humain, qui peine à supporter 8 à 10 « g ». Ainsi, ce qui se déroule en une fraction de seconde dans le canon d’une arme est le résultat d’un enchaînement précis et parfaitement orchestré, où mécanique et chimie collaborent pour produire une puissance spectaculaire...

Balistique de but… pour gagner en efficacité

Les adeptes du 6 mm BR, du .243 WSSM, du 6 mm Creedmoor, du .243 Win., du 6 mm Rem. ou encore du .240 Weatherby vantent les mérites de ces calibres. Cependant, ils restent peu utilisés en battue, notamment en Europe. À tort, peut-être, car les 6 mm ne sont pas aussi récents qu’on pourrait le croire. Leur histoire débute outre-Atlantique en 1895 avec le 6 mm Lee Navy, conçu pour le fusil à verrou à tirage direct Lee. Ce calibre, utilisant une balle de 112 grains (7,26 g) et atteignant une vitesse de 780 m/s, était innovant pour l’époque. Malgré cela, il fut abandonné en 1935, cédant sa place au fameux .220 Swift. En Europe, dans les années 1920, des manufacturiers britanniques comme Holland & Holland introduisirent des calibres tels que le .240 Flanged Nitro Express et le .240 Belted Nitro Express, tirant des balles de 100 grains à des vitesses respectives de 880 m/s et 915 m/s. Purdey suivit en 1923 avec le .246 Flanged, et d'autres calibres similaires firent leur apparition, comme le .242 Vickers Rimless Nitro Express ou le .244 Halger en Allemagne, atteignant des vitesses impressionnantes pour l’époque. Toutefois, des variations fantaisistes dans le diamètre des projectiles avant-guerre freinèrent leur adoption massive…

Les adeptes du 6 mm BR, du .243 WSSM, du 6 mm Creedmoor, du .243 Win., du 6 mm Rem. ou encore du .240 Weatherby vantent les mérites de ces calibres. Cependant, ils restent peu utilisés en battue, notamment en Europe. À tort, peut-être, car les 6 mm ne sont pas aussi récents qu’on pourrait le croire. Leur histoire débute outre-Atlantique en 1895 avec le 6 mm Lee Navy, conçu pour le fusil à verrou à tirage direct Lee. Ce calibre, utilisant une balle de 112 grains (7,26 g) et atteignant une vitesse de 780 m/s, était innovant pour l’époque. Malgré cela, il fut abandonné en 1935, cédant sa place au fameux .220 Swift. En Europe, dans les années 1920, des manufacturiers britanniques comme Holland & Holland introduisirent des calibres tels que le .240 Flanged Nitro Express et le .240 Belted Nitro Express, tirant des balles de 100 grains à des vitesses respectives de 880 m/s et 915 m/s. Purdey suivit en 1923 avec le .246 Flanged, et d'autres calibres similaires firent leur apparition, comme le .242 Vickers Rimless Nitro Express ou le .244 Halger en Allemagne, atteignant des vitesses impressionnantes pour l’époque. Toutefois, des variations fantaisistes dans le diamètre des projectiles avant-guerre freinèrent leur adoption massive… Si on analyse de ce qui les réuni, ou les oppose, ils concernent, tous les deux, le choix d’une trajectoire de réglage pour un calibre donné. Nous savons qu’à la sortie du canon, la balle n’aura pas une trajectoire rectiligne. Elle sera le résultat de la composition des forces qui s’exercent sur le projectile. L’une d’elle sera l’effet de l’attraction universelle, la pesanteur, qui règne sur notre bonne vieille terre. Elle s’applique à tous les objets, mobiles ou immobiles. Parfois elle est utile, car c’est grâce à elle que nous pouvons nous déplacer en restant en contact avec le sol. La force qui en résulte est le poids du projectile, qui, en respectant les unités scientifiques légales, s’exprime en Newton, et se calcule comme étant le produit de la masse du projectile par l’accélération de la pesanteur : P (Newtons) = masse (kilogrammes) x G (accélération de la pesanteur= 9,81 m/s²). Si votre masse est de 100 kg, votre poids est bel et bien de 981 N, que vous le vouliez ou non ! Voilà donc pour la force première, inévitable, quel que soit le lieu où l’on se trouve, à l’équateur comme aux pôles…

Si on analyse de ce qui les réuni, ou les oppose, ils concernent, tous les deux, le choix d’une trajectoire de réglage pour un calibre donné. Nous savons qu’à la sortie du canon, la balle n’aura pas une trajectoire rectiligne. Elle sera le résultat de la composition des forces qui s’exercent sur le projectile. L’une d’elle sera l’effet de l’attraction universelle, la pesanteur, qui règne sur notre bonne vieille terre. Elle s’applique à tous les objets, mobiles ou immobiles. Parfois elle est utile, car c’est grâce à elle que nous pouvons nous déplacer en restant en contact avec le sol. La force qui en résulte est le poids du projectile, qui, en respectant les unités scientifiques légales, s’exprime en Newton, et se calcule comme étant le produit de la masse du projectile par l’accélération de la pesanteur : P (Newtons) = masse (kilogrammes) x G (accélération de la pesanteur= 9,81 m/s²). Si votre masse est de 100 kg, votre poids est bel et bien de 981 N, que vous le vouliez ou non ! Voilà donc pour la force première, inévitable, quel que soit le lieu où l’on se trouve, à l’équateur comme aux pôles…

Quel que soit l’endroit de l’atteinte, et plus que le calibre employé, c’est le projectile qui occupe la place prépondérante dans la réussite d'un tir. Pour mieux cerner le sujet, il est important de connaître l'architecture d'une balle, qui peut être soit monométal (cuivre ou alliage), soit à noyau de plomb chemisé, indispensable pour prendre le pas de rayures des armes modernes. Or, les vitesses induites aujourd’hui par les poudres avoisinent, voir dépassent les 800 m/s… A l’impact, le projectile provoque des lésions dont le but est d'entraîner la mort dans les plus brefs délais. Mais, plus cette vitesse d'impact est élevée, plus le projectile perd de la matière dans le corps de l’animal. Pour y remédier, les fabricants ont donc augmenté la masse de la balle en veillant toutefois à ce que ce supplément de poids, donc de longueur, ne perturbe pas sa stabilité sur la trajectoire. C’est ainsi que l’on a déterminé qu’une balle ne devait pas avoir une longueur supérieure à 5,3 fois son calibre. Pour matérialiser ce propos, on dira qu'une balle de calibre 7 mm (en réalité 7,21 mm en fond de gorge), ne doit pas avoir une longueur supérieure à : 7,21 x 5,3 = 38,21 mm. Mais, si l'on regarde les nomenclatures des différents fabricants, une balle de chasse de cette longueur est introuvable… pour une simple raison : les pas de rayures des armes n’étant pas identiques, les fabricants ont opté pour le compromis, et sauf exception, dans ce calibre de 7,21 mm, une balle de 175 grains (11,34 g) aura une longueur voisine de 35,56 mm…

Quel que soit l’endroit de l’atteinte, et plus que le calibre employé, c’est le projectile qui occupe la place prépondérante dans la réussite d'un tir. Pour mieux cerner le sujet, il est important de connaître l'architecture d'une balle, qui peut être soit monométal (cuivre ou alliage), soit à noyau de plomb chemisé, indispensable pour prendre le pas de rayures des armes modernes. Or, les vitesses induites aujourd’hui par les poudres avoisinent, voir dépassent les 800 m/s… A l’impact, le projectile provoque des lésions dont le but est d'entraîner la mort dans les plus brefs délais. Mais, plus cette vitesse d'impact est élevée, plus le projectile perd de la matière dans le corps de l’animal. Pour y remédier, les fabricants ont donc augmenté la masse de la balle en veillant toutefois à ce que ce supplément de poids, donc de longueur, ne perturbe pas sa stabilité sur la trajectoire. C’est ainsi que l’on a déterminé qu’une balle ne devait pas avoir une longueur supérieure à 5,3 fois son calibre. Pour matérialiser ce propos, on dira qu'une balle de calibre 7 mm (en réalité 7,21 mm en fond de gorge), ne doit pas avoir une longueur supérieure à : 7,21 x 5,3 = 38,21 mm. Mais, si l'on regarde les nomenclatures des différents fabricants, une balle de chasse de cette longueur est introuvable… pour une simple raison : les pas de rayures des armes n’étant pas identiques, les fabricants ont opté pour le compromis, et sauf exception, dans ce calibre de 7,21 mm, une balle de 175 grains (11,34 g) aura une longueur voisine de 35,56 mm… A l’époque, tous les possesseurs d'armes classées en 4ème catégorie, et bien sûr celle de 1ère catégorie, furent dans l'obligation d'acquérir un coffre ou une armoire forte. Au-delà de l'obligation légale, il était déjà évident que stocker ses armes et ses munitions dans un tel dispositif les mettait à l'abri des voleurs, mais aussi et surtout des autres occupants de la maison, qu'ils soient grands ou petits. Voici donc un résumé des recommandations principales pour le stockage des armes et des munitions :

A l’époque, tous les possesseurs d'armes classées en 4ème catégorie, et bien sûr celle de 1ère catégorie, furent dans l'obligation d'acquérir un coffre ou une armoire forte. Au-delà de l'obligation légale, il était déjà évident que stocker ses armes et ses munitions dans un tel dispositif les mettait à l'abri des voleurs, mais aussi et surtout des autres occupants de la maison, qu'ils soient grands ou petits. Voici donc un résumé des recommandations principales pour le stockage des armes et des munitions :  La plastiline balistique est sans doute la matière la plus connue pour évaluer la déformation des balles à l’impact, car elle a le mérite de pouvoir tester les projectiles dans le même produit, à la condition cependant qu’ils soient préparés avec la même matière et dans des conditions identiques.

La plastiline balistique est sans doute la matière la plus connue pour évaluer la déformation des balles à l’impact, car elle a le mérite de pouvoir tester les projectiles dans le même produit, à la condition cependant qu’ils soient préparés avec la même matière et dans des conditions identiques.  Cette matière est censée représenter la consistance moyenne-du corps d'un animal, ce qui n’a souvent rien à voir avec la réalité. Moins dure qu'un os, mais plus dure que la panse du sanglier, il n’est pas facile d'en extrapoler l’efficacité dans le contexte réel de la chasse. Tous les essayeurs, y compris les fabricants de balles eux-mêmes, s'accordent pour dire que, pour un même projectile, la vitesse d’impact a un rôle déterminant. Ce que l'on dit moins souvent, c’est que plus la distance d’impact est grande, moins la balle va vite et moins la déformation sera importante. Donc cette déformation sera variable tout au long de la trajectoire du projectile. Cerise sur le chapeau de la balle, il faut aussi prendre en compte la forme de sa partie ogivale. Une balle à blindage mince manifestera une expansion supérieure à celle d'une balle monométallique,

Cette matière est censée représenter la consistance moyenne-du corps d'un animal, ce qui n’a souvent rien à voir avec la réalité. Moins dure qu'un os, mais plus dure que la panse du sanglier, il n’est pas facile d'en extrapoler l’efficacité dans le contexte réel de la chasse. Tous les essayeurs, y compris les fabricants de balles eux-mêmes, s'accordent pour dire que, pour un même projectile, la vitesse d’impact a un rôle déterminant. Ce que l'on dit moins souvent, c’est que plus la distance d’impact est grande, moins la balle va vite et moins la déformation sera importante. Donc cette déformation sera variable tout au long de la trajectoire du projectile. Cerise sur le chapeau de la balle, il faut aussi prendre en compte la forme de sa partie ogivale. Une balle à blindage mince manifestera une expansion supérieure à celle d'une balle monométallique,  mais une balle à structure dure offrira une meilleure pénétration puisque l’expansion sera plus faible. Que dire aussi de l’efficacité de l’une ou de l’autre, si, sur leur trajectoire, elles rencontrent un os dur, et comment faire pour choisir ? A question difficile, réponse ambigüe : entrainez-vous au tir, sur cible, sur sanglier courant, pour maîtriser parfaitement la précision, la maîtrise du recul et de l’émotion. Vous constaterez alors que, sachant placer comme il faut votre balle, son choix en sera facilité. Enfin, souvenez-vous : ne demandez jamais au calibre de votre carabine et au type de balle utilisé de compenser... votre maladresse.

mais une balle à structure dure offrira une meilleure pénétration puisque l’expansion sera plus faible. Que dire aussi de l’efficacité de l’une ou de l’autre, si, sur leur trajectoire, elles rencontrent un os dur, et comment faire pour choisir ? A question difficile, réponse ambigüe : entrainez-vous au tir, sur cible, sur sanglier courant, pour maîtriser parfaitement la précision, la maîtrise du recul et de l’émotion. Vous constaterez alors que, sachant placer comme il faut votre balle, son choix en sera facilité. Enfin, souvenez-vous : ne demandez jamais au calibre de votre carabine et au type de balle utilisé de compenser... votre maladresse.

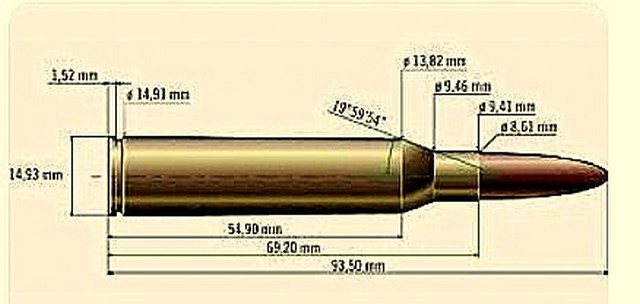

Magnum court, pouvant être tiré dans les boîtiers standards, il est arrivé sur le marché en 1958. Le poids des balles, régulièrement chargées par les manufacturiers, oscille entre 12 g et 16,2 g (de 185 à 250 gr). En tir de battue, ce calibre offre une alternative intéressante par rapport au 9,3x62, parfois assez contraignant à tirer, mais aussi par rapport au 300 Winchester Magnum, très en vogue, en raison d'un diamètre plus important des projectiles (8,61 mm contre 7,82 mm). Globalement, avec des chargements de 230 gr, les vitesses relevées s’étagent entre 810 et 850 m/s, et l'énergie disponible à 82 mètres oscille entre 4000 et 4600 joules. En optant pour une masse de balle de 200 grains (12,96 g), la vitesse devient nettement plus élevée, de l'ordre de 880 à 900 m/s, et dans ces chargements, l'énergie dépasse les 5000 joules.

Magnum court, pouvant être tiré dans les boîtiers standards, il est arrivé sur le marché en 1958. Le poids des balles, régulièrement chargées par les manufacturiers, oscille entre 12 g et 16,2 g (de 185 à 250 gr). En tir de battue, ce calibre offre une alternative intéressante par rapport au 9,3x62, parfois assez contraignant à tirer, mais aussi par rapport au 300 Winchester Magnum, très en vogue, en raison d'un diamètre plus important des projectiles (8,61 mm contre 7,82 mm). Globalement, avec des chargements de 230 gr, les vitesses relevées s’étagent entre 810 et 850 m/s, et l'énergie disponible à 82 mètres oscille entre 4000 et 4600 joules. En optant pour une masse de balle de 200 grains (12,96 g), la vitesse devient nettement plus élevée, de l'ordre de 880 à 900 m/s, et dans ces chargements, l'énergie dépasse les 5000 joules.

Ce double aspect destructeur existe bel et bien, puisqu'il y a traumatisme balistique provoqué par l’énergie cinétique transformée en travail au moment de l’impact, et choc par impulsion dû à la quantité de mouvement. Reprenons la notion d'énergie cinétique qui, selon Wilhelm von Leibniz et Johann Bernoulli, serait comme une force vivante responsable du mouvement des corps. Poursuivons avec celle de quantité de mouvement, décrite par Descartes et Newton, entité rationnelle censée jouer le même rôle, mais pas toujours utilisée à bon escient. D'abord, petits rappels théoriques de ce qu'est l'énergie cinétique, et les valeurs publiées sur les tables balistiques, ainsi que leurs importances quant au choix du calibre et de la masse d'un projectile…

Ce double aspect destructeur existe bel et bien, puisqu'il y a traumatisme balistique provoqué par l’énergie cinétique transformée en travail au moment de l’impact, et choc par impulsion dû à la quantité de mouvement. Reprenons la notion d'énergie cinétique qui, selon Wilhelm von Leibniz et Johann Bernoulli, serait comme une force vivante responsable du mouvement des corps. Poursuivons avec celle de quantité de mouvement, décrite par Descartes et Newton, entité rationnelle censée jouer le même rôle, mais pas toujours utilisée à bon escient. D'abord, petits rappels théoriques de ce qu'est l'énergie cinétique, et les valeurs publiées sur les tables balistiques, ainsi que leurs importances quant au choix du calibre et de la masse d'un projectile… Les autres se laissent tenter par des arguments commerciaux fallacieux, ou s’assoient sur l’éthique, ce qui est dramatique pour la chasse. Certes, il n’y a rien d’illégal, mais ces tirs de « longue portée » ne peuvent être uniquement définis par des distances spécifiques, car elles varient selon chaque individu, en fonction de l'équipement, des conditions de tir, de l'espèce chassée,

Les autres se laissent tenter par des arguments commerciaux fallacieux, ou s’assoient sur l’éthique, ce qui est dramatique pour la chasse. Certes, il n’y a rien d’illégal, mais ces tirs de « longue portée » ne peuvent être uniquement définis par des distances spécifiques, car elles varient selon chaque individu, en fonction de l'équipement, des conditions de tir, de l'espèce chassée,  de l'expérience du chasseur et de ses compétences en tir. Mais cela dépend aussi de l’engagement moral de chaque chasseur responsable, à éviter d’infliger des souffrances inutiles, à tuer rapidement et sans cruauté, et à faire tout son possible pour ne jamais dilapider les animaux poursuivis comme proie légale. Il est largement reconnu que la probabilité de blessure, et les défis liés à la récupération des animaux blessés, augmentent proportionnellement avec l’augmentation des distances de tir. Si l’on veut avoir l’honneur de vaincre l’instinct de survie de la proie convoitée, il faut accepter le risque de l’échec. Il s’agit d’un compromis, auto-imposé, qui améliore l’expérience de la chasse et le respect de l’animal chassé.

de l'expérience du chasseur et de ses compétences en tir. Mais cela dépend aussi de l’engagement moral de chaque chasseur responsable, à éviter d’infliger des souffrances inutiles, à tuer rapidement et sans cruauté, et à faire tout son possible pour ne jamais dilapider les animaux poursuivis comme proie légale. Il est largement reconnu que la probabilité de blessure, et les défis liés à la récupération des animaux blessés, augmentent proportionnellement avec l’augmentation des distances de tir. Si l’on veut avoir l’honneur de vaincre l’instinct de survie de la proie convoitée, il faut accepter le risque de l’échec. Il s’agit d’un compromis, auto-imposé, qui améliore l’expérience de la chasse et le respect de l’animal chassé.  On pourrait supposer qu’une fois calée confortablement dans la chambre de l’arme, la cartouche est bien à l’abri des précipitations. Ce n’est pas le cas. Le côté bouche est toujours ouvert, et, en se rendant au poste, combien d’entre nous portent le canon vers le bas ? Peu sans doute. Durant toute la période de transport, canon dirigé vers le haut, l’eau peut pénétrer sans retenue les jours de pluie. Certes, l’ouverture n’a pas la taille d’un pluviomètre, mais plus le calibre est important plus le risque est grand. Ne soyons pas pessimiste, il a fort peu de chance de se remplir… Cependant, le peu d’eau qui y pénétrera ne demandera qu’à couler vers le fond, et venir au contact des cartouches. Ainsi, elles seront encore humides quand, en fin de traque ou lors du changement de poste, l’arme sera déchargée. Evidemment, en pareille situation, rares sont ceux qui pensent à les sécher. Elles finissent invariablement par échouer au fond de la poche, ou mieux, rejoindre l’alvéole de la cartouchière. Victimes des lois du hasard, elles seront reprises pour charger l’arme à nouveau avec les éventuels inconvénients que l’on devine…

On pourrait supposer qu’une fois calée confortablement dans la chambre de l’arme, la cartouche est bien à l’abri des précipitations. Ce n’est pas le cas. Le côté bouche est toujours ouvert, et, en se rendant au poste, combien d’entre nous portent le canon vers le bas ? Peu sans doute. Durant toute la période de transport, canon dirigé vers le haut, l’eau peut pénétrer sans retenue les jours de pluie. Certes, l’ouverture n’a pas la taille d’un pluviomètre, mais plus le calibre est important plus le risque est grand. Ne soyons pas pessimiste, il a fort peu de chance de se remplir… Cependant, le peu d’eau qui y pénétrera ne demandera qu’à couler vers le fond, et venir au contact des cartouches. Ainsi, elles seront encore humides quand, en fin de traque ou lors du changement de poste, l’arme sera déchargée. Evidemment, en pareille situation, rares sont ceux qui pensent à les sécher. Elles finissent invariablement par échouer au fond de la poche, ou mieux, rejoindre l’alvéole de la cartouchière. Victimes des lois du hasard, elles seront reprises pour charger l’arme à nouveau avec les éventuels inconvénients que l’on devine…

Partant du principe que « qui peut le plus, peu le moins », les chargements les plus puissants sont à la mode, efficaces sur des forts sangliers qui se dérobent à petite allure, mais souvent avec un temps de retard sur des animaux plus petits, qui passent les layons comme des fusées, quand ils ont les chiens aux trousses. A la sortie d’un canon de la longueur optimum préconisée par l’encartoucheur, une balle de 18,5 grammes (285 gr) se déplace, selon les tables de tir, à environ 680 m/s, et moins dans des tubes plus courts (environ 660 m/s, voir 620 m/s) à la distance de 42 mètres. On est très loin des 865 m/s de vitesse initiale d'une 180 grains (11,6 g) Dual Core 300 Winchester magnum, tirée dans un canon de 52 cm qui, à 42 mètres, est toujours animée d'une vitesse d'environ 830 m/s.

Partant du principe que « qui peut le plus, peu le moins », les chargements les plus puissants sont à la mode, efficaces sur des forts sangliers qui se dérobent à petite allure, mais souvent avec un temps de retard sur des animaux plus petits, qui passent les layons comme des fusées, quand ils ont les chiens aux trousses. A la sortie d’un canon de la longueur optimum préconisée par l’encartoucheur, une balle de 18,5 grammes (285 gr) se déplace, selon les tables de tir, à environ 680 m/s, et moins dans des tubes plus courts (environ 660 m/s, voir 620 m/s) à la distance de 42 mètres. On est très loin des 865 m/s de vitesse initiale d'une 180 grains (11,6 g) Dual Core 300 Winchester magnum, tirée dans un canon de 52 cm qui, à 42 mètres, est toujours animée d'une vitesse d'environ 830 m/s.

On comprend donc pourquoi, si l'on ne maîtrise pas le swing de son tir, c'est derrière à tous les coups, ou presque. Si vous êtes dans cette situation, ou si vous estimez que les « mauvaises » balles sont trop fréquentes, il convient d'envisager un changement de munition, en optant pour un chargement nettement plus véloce, sans oublier que la structure de la balle devra permettre une vitesse d'impact à haute vitesse, sans se disloquer. Et puis, pour bien prendre les choses en main avant la prochaine ouverture, il vous reste un mois pour faire des essais en stand de tir, déjà sur cible pour vous prouver que le système de visée de votre arme est bien réglé, puis sur sanglier courant en augmentant très progressivement sa vitesse de défilement. Ce sera une première prise de confiance…

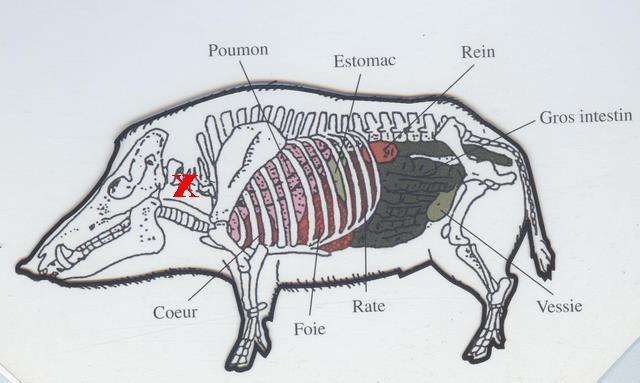

On comprend donc pourquoi, si l'on ne maîtrise pas le swing de son tir, c'est derrière à tous les coups, ou presque. Si vous êtes dans cette situation, ou si vous estimez que les « mauvaises » balles sont trop fréquentes, il convient d'envisager un changement de munition, en optant pour un chargement nettement plus véloce, sans oublier que la structure de la balle devra permettre une vitesse d'impact à haute vitesse, sans se disloquer. Et puis, pour bien prendre les choses en main avant la prochaine ouverture, il vous reste un mois pour faire des essais en stand de tir, déjà sur cible pour vous prouver que le système de visée de votre arme est bien réglé, puis sur sanglier courant en augmentant très progressivement sa vitesse de défilement. Ce sera une première prise de confiance… La seule balle réellement immobilisante est donc celle qui sectionne la moelle épinière en position haute, cervicale ou thoracique, dont la conséquence immédiate est la suppression de la mobilité et de la douleur en aval. Bien qu’elle ne soit pas mortelle, cette balle fait chuter instantanément l'animal d'un bloc, le privant de toute action motrice. Plus elle sera située haute dans le canal rachidien, plus le coma sera profond. Cette balle est assez fréquente, puisque la zone à atteindre sur un gibier de profil est étendue en longueur, allant de la tête jusqu'au bassin. Faut-il la rechercher ? Pas spécialement, car si la zone est longue, elle est aussi étroite. La balle idéalement placée reste donc la balle qui touche derrière l’épaule, immobilisante si elle est haute, mortelle car de cœur, si elle est plus basse. Mais quand la victime n’a plus aucun moyen physique de se rebeller ou de fuir, sa vie doit être interrompue le plus rapidement possible.

La seule balle réellement immobilisante est donc celle qui sectionne la moelle épinière en position haute, cervicale ou thoracique, dont la conséquence immédiate est la suppression de la mobilité et de la douleur en aval. Bien qu’elle ne soit pas mortelle, cette balle fait chuter instantanément l'animal d'un bloc, le privant de toute action motrice. Plus elle sera située haute dans le canal rachidien, plus le coma sera profond. Cette balle est assez fréquente, puisque la zone à atteindre sur un gibier de profil est étendue en longueur, allant de la tête jusqu'au bassin. Faut-il la rechercher ? Pas spécialement, car si la zone est longue, elle est aussi étroite. La balle idéalement placée reste donc la balle qui touche derrière l’épaule, immobilisante si elle est haute, mortelle car de cœur, si elle est plus basse. Mais quand la victime n’a plus aucun moyen physique de se rebeller ou de fuir, sa vie doit être interrompue le plus rapidement possible.  Les balles « d’achèvement » sont malheureusement quelquefois nécessaires, mais présentent souvent un choix difficile à faire dans l’urgence de la situation. Contrairement aux idées reçues, la balle de front est celle qui procure le plus de déboires, car difficile à mettre en œuvre, surtout lorsqu’il s’agit d’un sanglier susceptible de charger, et qu'un ou plusieurs chiens l'accompagnent. Les possibilités de fragmentations multiples, ou de tangente sur l'os frontal, sont le lot courant de toutes les atteintes de face. Dans l'état d'urgence où l'on se retrouve parfois, la tentation est grande d'en finir, mais que d'accidents pour les chiens. Il convient donc d'attendre et d'agir sans précipitation… et sans jamais oublier que, malgré tout, le risque subsiste. La balle d'achèvement radicale se tire quand l’animal est de profil, à la base de l'oreille, quelques centimètres en dessous, et vers l'arrière. Ainsi, le projectile ira se perdre dans la masse osseuse céphalique, sans trop de risques de fragmentations aberrantes, sur un animal de poids élevé.

Les balles « d’achèvement » sont malheureusement quelquefois nécessaires, mais présentent souvent un choix difficile à faire dans l’urgence de la situation. Contrairement aux idées reçues, la balle de front est celle qui procure le plus de déboires, car difficile à mettre en œuvre, surtout lorsqu’il s’agit d’un sanglier susceptible de charger, et qu'un ou plusieurs chiens l'accompagnent. Les possibilités de fragmentations multiples, ou de tangente sur l'os frontal, sont le lot courant de toutes les atteintes de face. Dans l'état d'urgence où l'on se retrouve parfois, la tentation est grande d'en finir, mais que d'accidents pour les chiens. Il convient donc d'attendre et d'agir sans précipitation… et sans jamais oublier que, malgré tout, le risque subsiste. La balle d'achèvement radicale se tire quand l’animal est de profil, à la base de l'oreille, quelques centimètres en dessous, et vers l'arrière. Ainsi, le projectile ira se perdre dans la masse osseuse céphalique, sans trop de risques de fragmentations aberrantes, sur un animal de poids élevé.  De cette expression, on en déduit la formule souvent citée de l’énergie cinétique : Ec

De cette expression, on en déduit la formule souvent citée de l’énergie cinétique : Ec  Il est bien évident que la masse des gaz de combustion est égale à la masse de la charge propulsive. Obéissant à la loi de la conservation de la quantité de mouvement, l’arme et le projectile étant initialement au repos, les calculs montrent que le rapport des vitesses est égal au rapport inverse des masses. D’où, quand la balle sort du canon, la vitesse de recul de l’arme devient : (36

Il est bien évident que la masse des gaz de combustion est égale à la masse de la charge propulsive. Obéissant à la loi de la conservation de la quantité de mouvement, l’arme et le projectile étant initialement au repos, les calculs montrent que le rapport des vitesses est égal au rapport inverse des masses. D’où, quand la balle sort du canon, la vitesse de recul de l’arme devient : (36  Cela n’aurait pas permis de les confronter, dans des situations de chasse sur des animaux de type et de poids différents, compte tenu du peu d’occasions de tir. C’est pourquoi nous avons choisi de procéder à des essais de terrain en utilisant une seule balle lors des premières semaines de chasse à l’approche, sur sangliers et brocards.

Cela n’aurait pas permis de les confronter, dans des situations de chasse sur des animaux de type et de poids différents, compte tenu du peu d’occasions de tir. C’est pourquoi nous avons choisi de procéder à des essais de terrain en utilisant une seule balle lors des premières semaines de chasse à l’approche, sur sangliers et brocards.  Notre choix unique s’est porté sur la balle HIT de RWS, afin de tester l’efficacité de cette munition en situation réelle sur sangliers et brocards. Bien évidemment, ce test n’a pas la prétention d’analyser scientifiquement le projectile utilisé, ni de constituer une expertise balistique de la munition, mais de constater les résultats moyens obtenus avec cette balle HIT, sur des distances comprises entre 22 mètres et 192 mètres, comme on en rencontre régulièrement en chasse d’approche ou d’affût. Les balles ont été tirées dans une carabine à verrou Sauer 100, équipée d’une lunette Khales Hélia 3 (3-10 x 50), en calibre 7 RM. L’ensemble est complété par un modérateur de son Freyr et Devik 269. Tous les tirs relatés ici ont été effectués en juillet 2024, sur un territoire méditerranéen mêlant maquis, vignes, garrigue et jachères…

Notre choix unique s’est porté sur la balle HIT de RWS, afin de tester l’efficacité de cette munition en situation réelle sur sangliers et brocards. Bien évidemment, ce test n’a pas la prétention d’analyser scientifiquement le projectile utilisé, ni de constituer une expertise balistique de la munition, mais de constater les résultats moyens obtenus avec cette balle HIT, sur des distances comprises entre 22 mètres et 192 mètres, comme on en rencontre régulièrement en chasse d’approche ou d’affût. Les balles ont été tirées dans une carabine à verrou Sauer 100, équipée d’une lunette Khales Hélia 3 (3-10 x 50), en calibre 7 RM. L’ensemble est complété par un modérateur de son Freyr et Devik 269. Tous les tirs relatés ici ont été effectués en juillet 2024, sur un territoire méditerranéen mêlant maquis, vignes, garrigue et jachères…