Voici un écrivain de grande plume et, de surcroît, notre contemporain à la vie, à la guerre, au service de l’État, et… à la chasse ! Pierre naît aux confins du Marais Poitevin, dans la petite commune de Fréssines, en 1920. C’est sa première école de la nature. Il apprend à se glisser vers la terre, et s’en souviendra, dans une très belle nouvelle « L’Apprentissage », un récit en miroir où l’enfant escorte son grand-père lors d’un affût. Il y voit la renarde apprendre, avec force taloches à ses renardeaux, l’attaque du lapin qu’elle rabat vers eux. Toute la question de la transmission est résolue dans ces pages. De cette immersion campagnarde, notre futur académicien tirera même un diplôme d’études supérieures sur le patois poitevin. A la guerre, Pierre Moinot s’engage dans la résistance à Grenoble, puis gagne le Maroc. Il s’enrôle dans les forces françaises, et en août 1944, débarque en Provence avec les armées du général de Lattre. Il est blessé par une mine dans les Vosges, mais poursuit la campagne victorieuse jusqu’à Sigmaringen. Démobilisé, il fait toute sa carrière à la Cour des Comptes, où il siège à compter de 1946, et quitte la rue Cambon en 1985, avec les fonctions de procureur général. Haut fonctionnaire en détachement de son corps, et véritable couteau suisse, il œuvre en second d’André Malraux, poste ô combien compliqué pour être efficace derrière ce ministre hors normes. Il est l’architecte de la réforme du cinéma français avec l’avance sur recettes, pour promouvoir la création des jeunes cinéastes…

Voici un écrivain de grande plume et, de surcroît, notre contemporain à la vie, à la guerre, au service de l’État, et… à la chasse ! Pierre naît aux confins du Marais Poitevin, dans la petite commune de Fréssines, en 1920. C’est sa première école de la nature. Il apprend à se glisser vers la terre, et s’en souviendra, dans une très belle nouvelle « L’Apprentissage », un récit en miroir où l’enfant escorte son grand-père lors d’un affût. Il y voit la renarde apprendre, avec force taloches à ses renardeaux, l’attaque du lapin qu’elle rabat vers eux. Toute la question de la transmission est résolue dans ces pages. De cette immersion campagnarde, notre futur académicien tirera même un diplôme d’études supérieures sur le patois poitevin. A la guerre, Pierre Moinot s’engage dans la résistance à Grenoble, puis gagne le Maroc. Il s’enrôle dans les forces françaises, et en août 1944, débarque en Provence avec les armées du général de Lattre. Il est blessé par une mine dans les Vosges, mais poursuit la campagne victorieuse jusqu’à Sigmaringen. Démobilisé, il fait toute sa carrière à la Cour des Comptes, où il siège à compter de 1946, et quitte la rue Cambon en 1985, avec les fonctions de procureur général. Haut fonctionnaire en détachement de son corps, et véritable couteau suisse, il œuvre en second d’André Malraux, poste ô combien compliqué pour être efficace derrière ce ministre hors normes. Il est l’architecte de la réforme du cinéma français avec l’avance sur recettes, pour promouvoir la création des jeunes cinéastes…

Par Louis-Gaspard Siclon

La chasse royale, loin d’être un simple loisir aristocratique, constitue alors un espace politique à part entière, un théâtre codifié où s’expriment les hiérarchies, les fidélités et les ambitions. Le roi y affirme son autorité symbolique sur la nature comme sur les hommes, tandis que les courtisans s’y observent et s’y mesurent. Une parole déplacée, un geste mal interprété ou une démonstration d’enthousiasme excessive peuvent avoir des conséquences bien réelles. Richelieu, bien que peu enclin à chasser lui-même, ne méconnaît ni l’importance ni les dangers de ces moments. Dans son Testament politique, il reconnaît à la chasse une fonction légitime : « La chasse est un exercice honnête et convenable à la noblesse », écrit-il, avant d’en fixer aussitôt les limites, soulignant qu’elle devient nuisible lorsqu’elle détourne les esprits des affaires de l’État et accoutume les nobles à préférer le plaisir au devoir. Cette position résume parfaitement sa pensée. La chasse n’est ni condamnée ni exaltée : elle est tolérée, encadrée et intégrée à une stratégie plus vaste de domestication de la noblesse. Pour Richelieu, les loisirs peuvent être utiles à condition qu’ils demeurent subordonnés à l’ordre politique et qu’ils ne fassent jamais oublier la place de chacun. La chasse devient ainsi un révélateur des tempéraments, un moment où les masques tombent et où l’on juge la capacité des courtisans à se contenir, à obéir et à rester dans les limites que leur impose la hiérarchie...

La chasse royale, loin d’être un simple loisir aristocratique, constitue alors un espace politique à part entière, un théâtre codifié où s’expriment les hiérarchies, les fidélités et les ambitions. Le roi y affirme son autorité symbolique sur la nature comme sur les hommes, tandis que les courtisans s’y observent et s’y mesurent. Une parole déplacée, un geste mal interprété ou une démonstration d’enthousiasme excessive peuvent avoir des conséquences bien réelles. Richelieu, bien que peu enclin à chasser lui-même, ne méconnaît ni l’importance ni les dangers de ces moments. Dans son Testament politique, il reconnaît à la chasse une fonction légitime : « La chasse est un exercice honnête et convenable à la noblesse », écrit-il, avant d’en fixer aussitôt les limites, soulignant qu’elle devient nuisible lorsqu’elle détourne les esprits des affaires de l’État et accoutume les nobles à préférer le plaisir au devoir. Cette position résume parfaitement sa pensée. La chasse n’est ni condamnée ni exaltée : elle est tolérée, encadrée et intégrée à une stratégie plus vaste de domestication de la noblesse. Pour Richelieu, les loisirs peuvent être utiles à condition qu’ils demeurent subordonnés à l’ordre politique et qu’ils ne fassent jamais oublier la place de chacun. La chasse devient ainsi un révélateur des tempéraments, un moment où les masques tombent et où l’on juge la capacité des courtisans à se contenir, à obéir et à rester dans les limites que leur impose la hiérarchie... À l’époque, ce n’était pas exactement un passe-temps recommandé car on risquait sa peau pour moins que ça. Au petit matin, quand l’escorte royale retrouve enfin le souverain, le pauvre hôte comprend qu’il vient de nourrir illégalement le roi de France. Mais, François Ier, loin de s’en offusquer, éclate d’un rire sonore, lui tape presque sur l’épaule et, magnanime, lui accorde le droit de chasse pour lui et ses descendants. De quoi faire instantanément de cet homme le braconnier le plus chanceux de l’histoire. Cette passion dévorante pour la chasse n’était pas un simple caprice aristocratique : elle structurait la vie du souverain. Intrépide, doté d’une endurance qui laissait pantois ses compagnons, François Ier courait cerfs et sangliers avec une fougue telle que même ses maîtres veneurs s’en étonnaient. Il chevauchait avec ce qu’il appelait affectueusement « sa petite bande » : gentilshommes solides en selle, dames élégantes et décidées, tous unis dans la poussière des grandes poursuites. Il partait par tous les temps, traversant taillis, précipices, buissons, parfois si vite qu’on lui conseillait simplement de mettre son bras devant ses yeux pour éviter les branches, conseil qu’il aurait dû suivre plus scrupuleusement, puisqu’un rameau lui abîma un œil...

À l’époque, ce n’était pas exactement un passe-temps recommandé car on risquait sa peau pour moins que ça. Au petit matin, quand l’escorte royale retrouve enfin le souverain, le pauvre hôte comprend qu’il vient de nourrir illégalement le roi de France. Mais, François Ier, loin de s’en offusquer, éclate d’un rire sonore, lui tape presque sur l’épaule et, magnanime, lui accorde le droit de chasse pour lui et ses descendants. De quoi faire instantanément de cet homme le braconnier le plus chanceux de l’histoire. Cette passion dévorante pour la chasse n’était pas un simple caprice aristocratique : elle structurait la vie du souverain. Intrépide, doté d’une endurance qui laissait pantois ses compagnons, François Ier courait cerfs et sangliers avec une fougue telle que même ses maîtres veneurs s’en étonnaient. Il chevauchait avec ce qu’il appelait affectueusement « sa petite bande » : gentilshommes solides en selle, dames élégantes et décidées, tous unis dans la poussière des grandes poursuites. Il partait par tous les temps, traversant taillis, précipices, buissons, parfois si vite qu’on lui conseillait simplement de mettre son bras devant ses yeux pour éviter les branches, conseil qu’il aurait dû suivre plus scrupuleusement, puisqu’un rameau lui abîma un œil... Il étudie à l’École nationale supérieure des arts décoratifs avant d’entamer sa carrière comme assistant chez Robert Piguet, puis chez Molyneux et Jean Patou. C’est en 1958 qu’il entre chez Christian Dior, en dirigeant la maison Dior à Londres.

Il étudie à l’École nationale supérieure des arts décoratifs avant d’entamer sa carrière comme assistant chez Robert Piguet, puis chez Molyneux et Jean Patou. C’est en 1958 qu’il entre chez Christian Dior, en dirigeant la maison Dior à Londres.  Deux ans plus tard, en 1960, il succède à Yves Saint-Laurent à la tête de la direction artistique de Dior. Sa première collection, le « Slim Look » (1961), rompt avec les excès de la décennie précédente : il impose des lignes épurées, modernes, et surtout une élégance discrète qui marquera l’identité Dior durant près de 30 ans. Sous sa direction, la maison habille des femmes d’influence : Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Farah Diba, et de nombreuses célébrités. En 1978, il est fait chevalier de la Légion d'Honneur pour l’ensemble de sa carrière. Mais en marge de cette trajectoire exceptionnelle dans les salons feutrés de l’avenue Montaigne, Marc Bohan nourrissait un goût profond pour la nature, le silence et les traditions rurales. À la fin des années 1980, c’est lors d’un séjour en Bourgogne qu’il découvre Châtillon-sur-Seine, charmé par la beauté de la région et la pratique de la chasse à courre, qu’il adopte avec passion. Il y trouve une maison ancienne qu’il restaure avec soin, et s’y installe définitivement en 1988, à l’orée de ses 62 ans...

Deux ans plus tard, en 1960, il succède à Yves Saint-Laurent à la tête de la direction artistique de Dior. Sa première collection, le « Slim Look » (1961), rompt avec les excès de la décennie précédente : il impose des lignes épurées, modernes, et surtout une élégance discrète qui marquera l’identité Dior durant près de 30 ans. Sous sa direction, la maison habille des femmes d’influence : Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Farah Diba, et de nombreuses célébrités. En 1978, il est fait chevalier de la Légion d'Honneur pour l’ensemble de sa carrière. Mais en marge de cette trajectoire exceptionnelle dans les salons feutrés de l’avenue Montaigne, Marc Bohan nourrissait un goût profond pour la nature, le silence et les traditions rurales. À la fin des années 1980, c’est lors d’un séjour en Bourgogne qu’il découvre Châtillon-sur-Seine, charmé par la beauté de la région et la pratique de la chasse à courre, qu’il adopte avec passion. Il y trouve une maison ancienne qu’il restaure avec soin, et s’y installe définitivement en 1988, à l’orée de ses 62 ans... « Messieurs les Anglais, sautez les premiers ! ».

« Messieurs les Anglais, sautez les premiers ! ».  Les attaques se succédèrent : Eugène de Savoie amorça une offensive sur l’aile gauche française, tandis que l’aile droite se trouvait fixée par les cuirassiers du prince d’Orange. L’infanterie britannique emporta le centre français affaibli, mais fut repoussée à plusieurs reprises par la cavalerie de la Maison du Roi. À 15 heures, après des pertes effroyables, 20 000 à 25 000 morts chez les Alliés, contre environ 6 000 chez les Français, Boufflers ordonna le repli, conservant la cohésion de l’armée et préservant la France d’une invasion. Bien que les forces alliées aient pris Mons, elles ne purent poursuivre l’attaque. La bataille fut donc une victoire stratégique française, et, dans ce carnage de chair, de boue et de poudre, s'est passé un événement que nul n’osa qualifier de banal : l’apparition du renard de Malplaquet. Ce renard roux, d’une audace indécente, osa traverser entre les lignes françaises et anglaises, en plein vacarme de la bataille, défiant balles et canons comme s’il jouait une comédie divine. Les soldats des deux camps se figèrent pendant quelques précieuses secondes, qui permirent à la ligne de feu française de recharger plus rapidement que les Anglais, qui « était encore à la bourre » (comprendre en retard du rechargement de leurs armes), et de lâcher une salve dévastatrice qui décima la moitié de la ligne ennemie. Persuadés qu’un miracle s’était produit sous leurs yeux, les officiers vibrant de patriotisme entrainèrent alors leurs hommes galvanisés par ce coup du sort, à finir la besogne. Ainsi se révéla toute la grandeur de l’absurde : un renard roux fit basculer le destin de l’Europe...

Les attaques se succédèrent : Eugène de Savoie amorça une offensive sur l’aile gauche française, tandis que l’aile droite se trouvait fixée par les cuirassiers du prince d’Orange. L’infanterie britannique emporta le centre français affaibli, mais fut repoussée à plusieurs reprises par la cavalerie de la Maison du Roi. À 15 heures, après des pertes effroyables, 20 000 à 25 000 morts chez les Alliés, contre environ 6 000 chez les Français, Boufflers ordonna le repli, conservant la cohésion de l’armée et préservant la France d’une invasion. Bien que les forces alliées aient pris Mons, elles ne purent poursuivre l’attaque. La bataille fut donc une victoire stratégique française, et, dans ce carnage de chair, de boue et de poudre, s'est passé un événement que nul n’osa qualifier de banal : l’apparition du renard de Malplaquet. Ce renard roux, d’une audace indécente, osa traverser entre les lignes françaises et anglaises, en plein vacarme de la bataille, défiant balles et canons comme s’il jouait une comédie divine. Les soldats des deux camps se figèrent pendant quelques précieuses secondes, qui permirent à la ligne de feu française de recharger plus rapidement que les Anglais, qui « était encore à la bourre » (comprendre en retard du rechargement de leurs armes), et de lâcher une salve dévastatrice qui décima la moitié de la ligne ennemie. Persuadés qu’un miracle s’était produit sous leurs yeux, les officiers vibrant de patriotisme entrainèrent alors leurs hommes galvanisés par ce coup du sort, à finir la besogne. Ainsi se révéla toute la grandeur de l’absurde : un renard roux fit basculer le destin de l’Europe... Sous ce vocable bien comprimé, se cache la frimousse de Sibylle Gabrielle de Riquetti de Mirabeau…

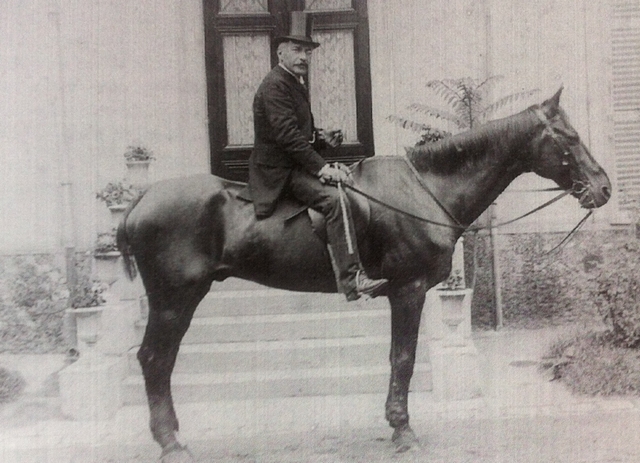

Sous ce vocable bien comprimé, se cache la frimousse de Sibylle Gabrielle de Riquetti de Mirabeau…  Retrouvons un de ces vaillants officiers qui ont défendu la France en 1914… Au hasard des garnisons de son père Albert de Martimprey, à l’époque lieutenant au 18e Dragons, René est né à Vitry le François, dans la Marne, le 18 juin 1883. Choisir la carrière militaire, chez les Martimprey, est chose normale, sinon évidente. L’un de ses aïeux fut général, gouverneur des Invalides et de l’Algérie, et son père Albert, finira sa carrière lieutenant-colonel de Dragons. Quelles furent ses premières impressions de chasse ? Tout enfant, il suivait avec son père, les laisser-courre du comte de Valon. Comme l’écrit avec humour Crafty, « le voisinage d’une ville de garnison assure aux maîtres d’équipage une assistance nombreuse. La présence de Messieurs les Officiers détermine toutes les amazones de l’arrondissement à braver les fatigues d’une chasse, et la certitude de trouver des amazones au rendez-vous décide ces messieurs à ne jamais en manquer une… ». Les tuniques et dolmans des cavaliers rehaussaient le grand faste de l’équipage de cerf du comte de Valon qui comptait à son service trois piqueux et deux valets de chiens en tenue bleu, parements et gilet rouges, et surtout la grande trompe Dauphine, qu’imposait le tricorne. Et tout ce monde galopait dans la forêt d’Halatte. Il est difficile de ne pas s’attarder sur le portrait qu’en dresse Martimprey : « attardé du 18e siècle, continuateur des belles traditions, le comte Bertrand de Valon, avec sa branche, sa race, la superbe de son allure… l’œillet blanc à la boutonnière, semblait être quelque seigneur de l’ancien temps, traversant allègrement le nôtre, un sourire amusé sur les lèvres… Hardi, hardi les petits, lançait ce grand chef, alors que, tout gamin encore et juchés sur des poneys, nous suivions, mes frères et moi, nos premières chasses à courre. Belle leçon sur la transmission de la chasse ! Et il y eut un échange fécond entre eux, puisque la nouvelle « Le Moine et le Veneur » transcrite dans Contes de Vènerie, fut racontée à l’écrivain par Valon. En retour, Martimprey lui dédia la « Dernière Chasse » qu’il annonce comme abracadabrante, dont l’action se déroule sous les auspices de Saint Hubert au moment du Jugement Dernier.

Retrouvons un de ces vaillants officiers qui ont défendu la France en 1914… Au hasard des garnisons de son père Albert de Martimprey, à l’époque lieutenant au 18e Dragons, René est né à Vitry le François, dans la Marne, le 18 juin 1883. Choisir la carrière militaire, chez les Martimprey, est chose normale, sinon évidente. L’un de ses aïeux fut général, gouverneur des Invalides et de l’Algérie, et son père Albert, finira sa carrière lieutenant-colonel de Dragons. Quelles furent ses premières impressions de chasse ? Tout enfant, il suivait avec son père, les laisser-courre du comte de Valon. Comme l’écrit avec humour Crafty, « le voisinage d’une ville de garnison assure aux maîtres d’équipage une assistance nombreuse. La présence de Messieurs les Officiers détermine toutes les amazones de l’arrondissement à braver les fatigues d’une chasse, et la certitude de trouver des amazones au rendez-vous décide ces messieurs à ne jamais en manquer une… ». Les tuniques et dolmans des cavaliers rehaussaient le grand faste de l’équipage de cerf du comte de Valon qui comptait à son service trois piqueux et deux valets de chiens en tenue bleu, parements et gilet rouges, et surtout la grande trompe Dauphine, qu’imposait le tricorne. Et tout ce monde galopait dans la forêt d’Halatte. Il est difficile de ne pas s’attarder sur le portrait qu’en dresse Martimprey : « attardé du 18e siècle, continuateur des belles traditions, le comte Bertrand de Valon, avec sa branche, sa race, la superbe de son allure… l’œillet blanc à la boutonnière, semblait être quelque seigneur de l’ancien temps, traversant allègrement le nôtre, un sourire amusé sur les lèvres… Hardi, hardi les petits, lançait ce grand chef, alors que, tout gamin encore et juchés sur des poneys, nous suivions, mes frères et moi, nos premières chasses à courre. Belle leçon sur la transmission de la chasse ! Et il y eut un échange fécond entre eux, puisque la nouvelle « Le Moine et le Veneur » transcrite dans Contes de Vènerie, fut racontée à l’écrivain par Valon. En retour, Martimprey lui dédia la « Dernière Chasse » qu’il annonce comme abracadabrante, dont l’action se déroule sous les auspices de Saint Hubert au moment du Jugement Dernier.  transformée en prison d’État, puis en maison centrale de détention par Napoléon en 1808, elle a accueilli des générations de détenus jusqu’à sa fermeture récente, intervenue il y a quelques années. Lorsque Bernard de Fontaine, futur saint Bernard, fonde Clairvaux en 1115, il ne se doute pas que son abbaye deviendra le centre d’un vaste réseau monastique.

transformée en prison d’État, puis en maison centrale de détention par Napoléon en 1808, elle a accueilli des générations de détenus jusqu’à sa fermeture récente, intervenue il y a quelques années. Lorsque Bernard de Fontaine, futur saint Bernard, fonde Clairvaux en 1115, il ne se doute pas que son abbaye deviendra le centre d’un vaste réseau monastique.  Fille de Cîteaux, Clairvaux fonde à son tour soixante-quinze abbayes « filles » de son vivant, et plusieurs centaines, au fil des siècles. Elle s’impose rapidement comme l’un des phares de la chrétienté occidentale, lieu de prière, de savoir et de rayonnement économique. Clairvaux connaît alors une prospérité exceptionnelle : ses moines défrichent, cultivent, copient des manuscrits et influencent les débats théologiques de leur temps. Bernard y rédige ses sermons et traités, devient conseiller des papes et figure centrale des croisades. L’abbaye, avec ses vastes bâtiments, ses ateliers et ses terres, est l’un des pôles religieux et économiques majeurs du royaume de France. Comme tant d’autres établissements religieux, Clairvaux subit de plein fouet les bouleversements de la Révolution française. En 1792, l’abbaye est sécularisée : les moines sont dispersés, les biens confisqués comme biens nationaux. Mais la Révolution ne se contente pas de fermer l’abbaye de Clairvaux...

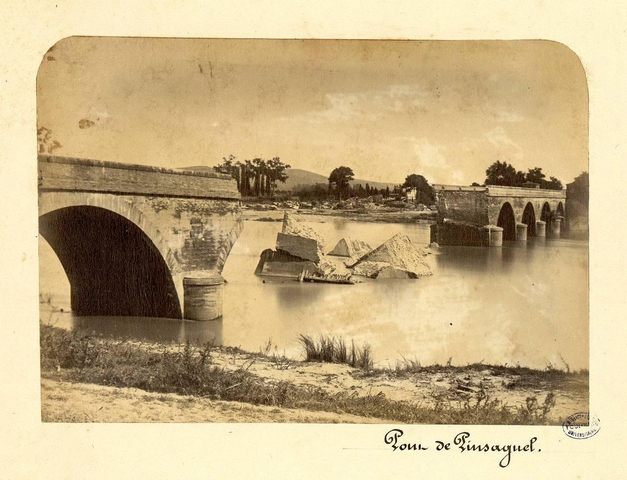

Fille de Cîteaux, Clairvaux fonde à son tour soixante-quinze abbayes « filles » de son vivant, et plusieurs centaines, au fil des siècles. Elle s’impose rapidement comme l’un des phares de la chrétienté occidentale, lieu de prière, de savoir et de rayonnement économique. Clairvaux connaît alors une prospérité exceptionnelle : ses moines défrichent, cultivent, copient des manuscrits et influencent les débats théologiques de leur temps. Bernard y rédige ses sermons et traités, devient conseiller des papes et figure centrale des croisades. L’abbaye, avec ses vastes bâtiments, ses ateliers et ses terres, est l’un des pôles religieux et économiques majeurs du royaume de France. Comme tant d’autres établissements religieux, Clairvaux subit de plein fouet les bouleversements de la Révolution française. En 1792, l’abbaye est sécularisée : les moines sont dispersés, les biens confisqués comme biens nationaux. Mais la Révolution ne se contente pas de fermer l’abbaye de Clairvaux... Le bassin versant de la Garonne et plusieurs affluents pyrénéens furent submergés par des débits d’une intensité telle qu’ils ont provoqué des destructions massives, emportant ponts, digues, habitations et infrastructures essentielles. Les pertes humaines furent considérables, faisant de cette crue l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de la France métropolitaine.

Le bassin versant de la Garonne et plusieurs affluents pyrénéens furent submergés par des débits d’une intensité telle qu’ils ont provoqué des destructions massives, emportant ponts, digues, habitations et infrastructures essentielles. Les pertes humaines furent considérables, faisant de cette crue l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de la France métropolitaine.  Cet événement, au-delà de ses impacts immédiats, a profondément marqué la trajectoire historique de l’aménagement hydraulique et de la gestion des milieux montagnards et fluviaux. Dès la fin du 19e siècle, la nécessité de prévenir la récurrence de telles catastrophes a conduit à la mise en place d’une politique d’intervention structurée, incarnée notamment par le service de Restauration des terrains en montagne (RTM), aujourd’hui intégré à l’Office national des forêts (ONF).

Cet événement, au-delà de ses impacts immédiats, a profondément marqué la trajectoire historique de l’aménagement hydraulique et de la gestion des milieux montagnards et fluviaux. Dès la fin du 19e siècle, la nécessité de prévenir la récurrence de telles catastrophes a conduit à la mise en place d’une politique d’intervention structurée, incarnée notamment par le service de Restauration des terrains en montagne (RTM), aujourd’hui intégré à l’Office national des forêts (ONF).  C’est la raison pour laquelle, en juin dernier, Toulouse a accueilli un colloque international consacré à la commémoration et à l’étude de cette crue exceptionnelle de 1875, connue dans la mémoire collective sous le nom de « l’Aïgat ». Cent cinquante ans après cet épisode hydrologique majeur, chercheurs, gestionnaires territoriaux et acteurs institutionnels se sont réunis afin de réinterroger les connaissances accumulées, d’évaluer l’héritage paysager et sociétal de cet événement, et de réfléchir à de nouvelles perspectives pour la gestion contemporaine des risques naturels...

C’est la raison pour laquelle, en juin dernier, Toulouse a accueilli un colloque international consacré à la commémoration et à l’étude de cette crue exceptionnelle de 1875, connue dans la mémoire collective sous le nom de « l’Aïgat ». Cent cinquante ans après cet épisode hydrologique majeur, chercheurs, gestionnaires territoriaux et acteurs institutionnels se sont réunis afin de réinterroger les connaissances accumulées, d’évaluer l’héritage paysager et sociétal de cet événement, et de réfléchir à de nouvelles perspectives pour la gestion contemporaine des risques naturels... Pur Lorrain, Joseph–Emile Gridel est né en 1839 à Baccarat, où il est décédé en 1901. A l’exception d’escapades en Bretagne de 1868 à 1878, Gridel ne quitta pas des yeux la ligne bleue des Vosges. Fils d’un notaire, il a eu le parcours choyé de la grande bourgeoisie locale, et assuma, avec une grande compétence, la gestion de ses vignes et de ses bois, ainsi que la responsabilité de la compagnie locale des sapeurs-pompiers. De ses activités de louvetier, Gridel en garde un plaisir ostentatoire : « Qui n’a jamais présidé pareille solennité cynégétique, ne connait pas les joies du métier… Auteur d’un seul livre, mais qui est toujours une référence puisque réédité en 2005, notre louvetier fait figure de parent pauvre avec ses chiens au pedigree de guingois, sur lequel nul maître d’équipage de vautrait n’aurait laissé tomber un seul regard...

Pur Lorrain, Joseph–Emile Gridel est né en 1839 à Baccarat, où il est décédé en 1901. A l’exception d’escapades en Bretagne de 1868 à 1878, Gridel ne quitta pas des yeux la ligne bleue des Vosges. Fils d’un notaire, il a eu le parcours choyé de la grande bourgeoisie locale, et assuma, avec une grande compétence, la gestion de ses vignes et de ses bois, ainsi que la responsabilité de la compagnie locale des sapeurs-pompiers. De ses activités de louvetier, Gridel en garde un plaisir ostentatoire : « Qui n’a jamais présidé pareille solennité cynégétique, ne connait pas les joies du métier… Auteur d’un seul livre, mais qui est toujours une référence puisque réédité en 2005, notre louvetier fait figure de parent pauvre avec ses chiens au pedigree de guingois, sur lequel nul maître d’équipage de vautrait n’aurait laissé tomber un seul regard... Si vous êtes en vacances, prenez un peu de détente avec cette chronique dédiée aux deux frères Géruzez… L’aîné, Paul (1831/1896) fut surtout l’écrivain du duo. Il vécut pour la chasse et par la chasse. Son inspiration cynégétique fut alimentée par sa vie de bouton dans l’équipage de Monsieur d’Osembray, qui découplait en forêt de Lyons. Ses activités de rédacteur des rubriques équestres, dans le Journal et le Sport, le maintenait en contact permanent avec ce milieu. Il fut aussi membre fondateur de la Société Centrale, pour l’amélioration des races de chiens. Son palmarès se limite à trois ouvrages : « Le cheval de chasse », « Le cheval de guerre » et « A pied, à cheval, en voiture » illustré par son frère Crafty. Le second est, par conséquent, Victor Eugène (1840/1906), plus connu sous son pseudonyme de Crafty. Lorsque l’on grandit, puis s’émancipe du foyer de son père, Nicolas Eugène Géruzez, très digne professeur de littérature française au Collège de France, il faut publier et se faire un nom qui ne gêne pas son géniteur. L’équation était simple, mais subtile : Géruzez donne phonétiquement « j’ai rusé », qu’il suffit de traduire en anglais, d’où « Crafty ». Voilà donc, pour M. Del Morral, fin connaisseur de la bibliographie cynégétique, à qui nous empruntons cette thèse séduisante, l’origine du pseudonyme de Crafty. Par-delà ce côté un peu potache, cela ne l’empêche pas d’épouser Louise Vavin, fille de l’homme politique qui donna son nom à une avenue et une station de métro. Enfance choyée, vie familiale dans la meilleure société parisienne qui devint ainsi son champ d’observation.

Si vous êtes en vacances, prenez un peu de détente avec cette chronique dédiée aux deux frères Géruzez… L’aîné, Paul (1831/1896) fut surtout l’écrivain du duo. Il vécut pour la chasse et par la chasse. Son inspiration cynégétique fut alimentée par sa vie de bouton dans l’équipage de Monsieur d’Osembray, qui découplait en forêt de Lyons. Ses activités de rédacteur des rubriques équestres, dans le Journal et le Sport, le maintenait en contact permanent avec ce milieu. Il fut aussi membre fondateur de la Société Centrale, pour l’amélioration des races de chiens. Son palmarès se limite à trois ouvrages : « Le cheval de chasse », « Le cheval de guerre » et « A pied, à cheval, en voiture » illustré par son frère Crafty. Le second est, par conséquent, Victor Eugène (1840/1906), plus connu sous son pseudonyme de Crafty. Lorsque l’on grandit, puis s’émancipe du foyer de son père, Nicolas Eugène Géruzez, très digne professeur de littérature française au Collège de France, il faut publier et se faire un nom qui ne gêne pas son géniteur. L’équation était simple, mais subtile : Géruzez donne phonétiquement « j’ai rusé », qu’il suffit de traduire en anglais, d’où « Crafty ». Voilà donc, pour M. Del Morral, fin connaisseur de la bibliographie cynégétique, à qui nous empruntons cette thèse séduisante, l’origine du pseudonyme de Crafty. Par-delà ce côté un peu potache, cela ne l’empêche pas d’épouser Louise Vavin, fille de l’homme politique qui donna son nom à une avenue et une station de métro. Enfance choyée, vie familiale dans la meilleure société parisienne qui devint ainsi son champ d’observation.

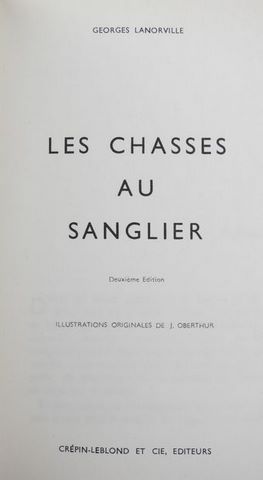

Son œuvre la plus emblématique, « Les chasses au sanglier », parue en 1925 puis rééditée en 1952, demeure un pilier de la culture cynégétique française, mêlant technique, tradition, nature et gastronomie. Né dans le village de La Norville, dans l’actuelle Essonne, Joseph Montet emprunta à son lieu natal son nom d’auteur.

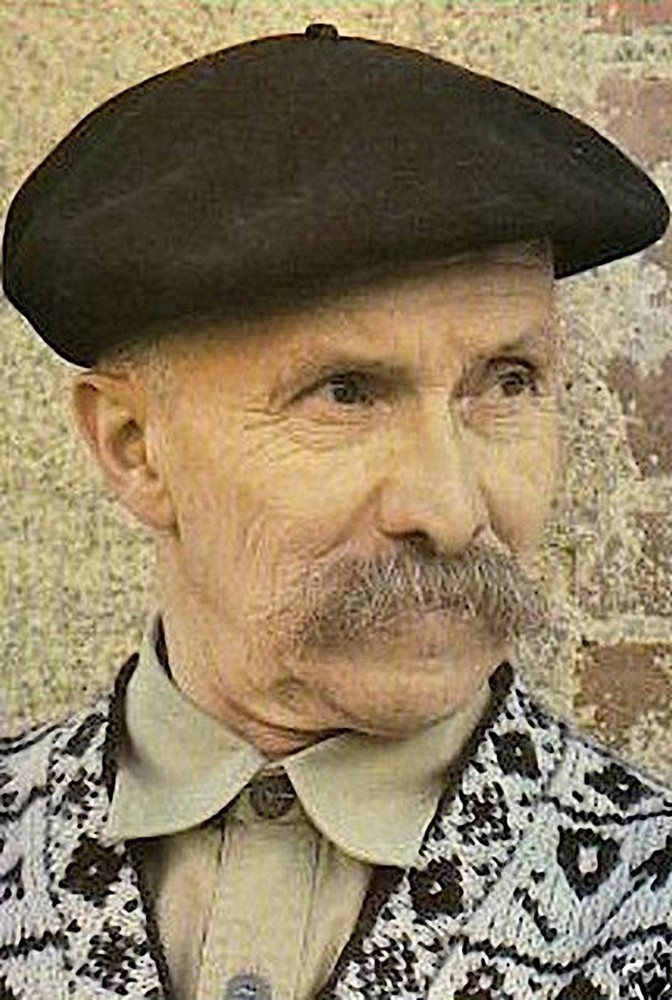

Son œuvre la plus emblématique, « Les chasses au sanglier », parue en 1925 puis rééditée en 1952, demeure un pilier de la culture cynégétique française, mêlant technique, tradition, nature et gastronomie. Né dans le village de La Norville, dans l’actuelle Essonne, Joseph Montet emprunta à son lieu natal son nom d’auteur.  Devenu Georges Lanorville, il se fit rapidement un nom dans les cercles de chasseurs éclairés. Son style élégant, précis sans être académique, sensible aux ambiances et aux rythmes de la forêt, séduit autant les lecteurs du dimanche que les veneurs les plus aguerris. S’il commence sa carrière par des manuels techniques, « Manuel pratique du chasseur » (1904) et « Nouveau manuel pratique du pêcheur à la ligne » (1907), c’est avec « Les chasses du sanglier » qu’il atteint une forme de maturité littéraire et philosophique. L’ouvrage, d’une richesse remarquable, est autant un guide qu’un hommage vibrant à la chasse à la bête noire, ce sanglier rusé, redoutable et noble. Publié en édition illustrée, introuvable aujourd’hui, ses gravures originales sont signées Joseph Oberthur, et ses descriptions minutieuses en font un ouvrage à la fois pratique et poétique. La version moderne, rééditée en 2003 par la Bibliothèque des Introuvables, propose un format plus large, enrichi d’un lexique cynégétique...

Devenu Georges Lanorville, il se fit rapidement un nom dans les cercles de chasseurs éclairés. Son style élégant, précis sans être académique, sensible aux ambiances et aux rythmes de la forêt, séduit autant les lecteurs du dimanche que les veneurs les plus aguerris. S’il commence sa carrière par des manuels techniques, « Manuel pratique du chasseur » (1904) et « Nouveau manuel pratique du pêcheur à la ligne » (1907), c’est avec « Les chasses du sanglier » qu’il atteint une forme de maturité littéraire et philosophique. L’ouvrage, d’une richesse remarquable, est autant un guide qu’un hommage vibrant à la chasse à la bête noire, ce sanglier rusé, redoutable et noble. Publié en édition illustrée, introuvable aujourd’hui, ses gravures originales sont signées Joseph Oberthur, et ses descriptions minutieuses en font un ouvrage à la fois pratique et poétique. La version moderne, rééditée en 2003 par la Bibliothèque des Introuvables, propose un format plus large, enrichi d’un lexique cynégétique...