Représentants des usages régionaux, toutes les races de chiens sont présentes chez les chasseurs de sangliers. Paradoxalement, ce sont les tailles moyennes qui sont les plus utilisées, et ce n’est pas sans raison. Un chien courant, quelle que soit sa taille, doit, pour mériter cette appellation de « courant », répondre à ces critères : poursuivre à voix, sur la voie, un gibier qu’il ne voit pas. Pour chasser le sanglier, toutes les races de courants, absolument toutes, sont employées, sans compter la multitude de chiens de pays, corniauds et bâtards. Il est vrai que les chiens de races sont, pour la plupart, originaires d’une région spécifique, et c’est incontestablement un patrimoine à préserver. L’appellation « races moyennes » est conditionnée par la taille. Ainsi, on y trouve les Harrier et Beagle-Harrier, Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois, Ariégeois, chiens courants suisses (Bruno, Bernois, Lucernois, Schwytzois),

Représentants des usages régionaux, toutes les races de chiens sont présentes chez les chasseurs de sangliers. Paradoxalement, ce sont les tailles moyennes qui sont les plus utilisées, et ce n’est pas sans raison. Un chien courant, quelle que soit sa taille, doit, pour mériter cette appellation de « courant », répondre à ces critères : poursuivre à voix, sur la voie, un gibier qu’il ne voit pas. Pour chasser le sanglier, toutes les races de courants, absolument toutes, sont employées, sans compter la multitude de chiens de pays, corniauds et bâtards. Il est vrai que les chiens de races sont, pour la plupart, originaires d’une région spécifique, et c’est incontestablement un patrimoine à préserver. L’appellation « races moyennes » est conditionnée par la taille. Ainsi, on y trouve les Harrier et Beagle-Harrier, Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois, Ariégeois, chiens courants suisses (Bruno, Bernois, Lucernois, Schwytzois),  les fauves de Bretagne, griffons nivernais, briquets vendéens, Porcelaines, chiens de Saint Hubert, chiens d’Artois. Pour chacune, on peut noter la faculté de polyvalence, avec pour certains des spécialités reconnues. C’est le cas du griffon nivernais, promu « chien à sanglier » que l’on retrouve partout. La région sur laquelle les chasseurs évoluent joue également un rôle important dans le choix. Personne ne conteste le légendaire nez des chiens de Gascogne, qui ont, depuis longtemps, franchi les limites de leur région d’origine, recherchés pour leur qualité de rapprocheurs sur des terrains arides et caillouteux. Et ce n’est pas par hasard que des Gascons Saintongeois, Saint Hubert, grands bleus ou Porcelaines soient utilisés comme chiens de pied ou encore employés comme retrempe sur d’autres races locales pour en améliorer le nez…

les fauves de Bretagne, griffons nivernais, briquets vendéens, Porcelaines, chiens de Saint Hubert, chiens d’Artois. Pour chacune, on peut noter la faculté de polyvalence, avec pour certains des spécialités reconnues. C’est le cas du griffon nivernais, promu « chien à sanglier » que l’on retrouve partout. La région sur laquelle les chasseurs évoluent joue également un rôle important dans le choix. Personne ne conteste le légendaire nez des chiens de Gascogne, qui ont, depuis longtemps, franchi les limites de leur région d’origine, recherchés pour leur qualité de rapprocheurs sur des terrains arides et caillouteux. Et ce n’est pas par hasard que des Gascons Saintongeois, Saint Hubert, grands bleus ou Porcelaines soient utilisés comme chiens de pied ou encore employés comme retrempe sur d’autres races locales pour en améliorer le nez…

Côté chiens: races, élevage, éducation, soins

Cependant, l’influence de l’ancêtre lupin reste très limitée : un chihuahua adulte mesure à peine 15 à 25 centimètres de haut et 20 à 30 centimètres de long, tandis qu’un loup adulte atteint entre 60 et 90 centimètres au garrot et de 1 à 1,6 mètre de long. L’étude montre également que le chihuahua n’est pas un cas isolé. 64 % des races de chiens modernes présentent une trace d’ADN de loup, parfois en proportions significatives. Les races issues de croisements récents et volontaires, comme le chien-loup tchécoslovaque ou le chien-loup de Saarloos, peuvent contenir jusqu’à 40 % de patrimoine génétique lupin. Parmi les races non issues de croisements planifiés, le Grand Anglo-Français tricolore arrive en tête avec environ 5 % d’ADN de loup. Un autre constat surprenant concerne les chiens de rue vivant à proximité des humains mais sans propriétaires : tous possèdent des ancêtres lupins, et ces populations auraient joué un rôle clé dans l’introduction de l’ADN de loup dans le patrimoine génétique canin. Ces chiens se seraient reproduits avec des louves isolées de leur meute, souvent à cause de la destruction de leur habitat naturel par l’activité humaine. Selon Audrey Lin, principale autrice de l’étude, ces résultats remettent en question une idée reçue : « Avant cette étude, on pensait qu’un chien ne pouvait quasiment pas avoir d’ADN de loup pour rester un chien ». Si l’hybridation reste rare, elle est donc possible, et son impact génétique est largement plus présent que ce que l’on croyait. Cette recherche met donc en lumière les liens profonds entre le chien domestique et son cousin sauvage, rappelant que, derrière la petite taille et la douceur des chihuahuas, se cache un héritage génétique vieux de milliers d’années, un héritage partagé par une grande partie des chiens modernes.

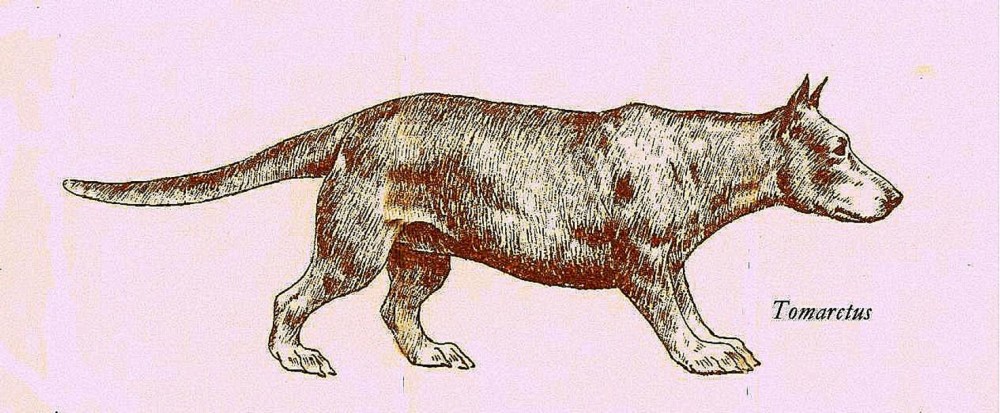

Cependant, l’influence de l’ancêtre lupin reste très limitée : un chihuahua adulte mesure à peine 15 à 25 centimètres de haut et 20 à 30 centimètres de long, tandis qu’un loup adulte atteint entre 60 et 90 centimètres au garrot et de 1 à 1,6 mètre de long. L’étude montre également que le chihuahua n’est pas un cas isolé. 64 % des races de chiens modernes présentent une trace d’ADN de loup, parfois en proportions significatives. Les races issues de croisements récents et volontaires, comme le chien-loup tchécoslovaque ou le chien-loup de Saarloos, peuvent contenir jusqu’à 40 % de patrimoine génétique lupin. Parmi les races non issues de croisements planifiés, le Grand Anglo-Français tricolore arrive en tête avec environ 5 % d’ADN de loup. Un autre constat surprenant concerne les chiens de rue vivant à proximité des humains mais sans propriétaires : tous possèdent des ancêtres lupins, et ces populations auraient joué un rôle clé dans l’introduction de l’ADN de loup dans le patrimoine génétique canin. Ces chiens se seraient reproduits avec des louves isolées de leur meute, souvent à cause de la destruction de leur habitat naturel par l’activité humaine. Selon Audrey Lin, principale autrice de l’étude, ces résultats remettent en question une idée reçue : « Avant cette étude, on pensait qu’un chien ne pouvait quasiment pas avoir d’ADN de loup pour rester un chien ». Si l’hybridation reste rare, elle est donc possible, et son impact génétique est largement plus présent que ce que l’on croyait. Cette recherche met donc en lumière les liens profonds entre le chien domestique et son cousin sauvage, rappelant que, derrière la petite taille et la douceur des chihuahuas, se cache un héritage génétique vieux de milliers d’années, un héritage partagé par une grande partie des chiens modernes. L’examen de ces restes fossiles montre que les canidés associés aux groupes humains du Paléolithique gardent encore l’apparence morphologique typique du loup. Leurs crânes, allongés et adaptés à la chasse, ne montrent pas les transformations caractéristiques que l’on associe aujourd’hui au chien domestique. Ce constat suggère que la simple cohabitation ou la tolérance des humains envers ces animaux ne suffit pas à définir une domestication complète. Ce n’est qu’à partir du Mésolithique, puis du Néolithique, période marquée par l’apparition de l’agriculture et de sociétés humaines plus sédentaires, que l’on voit apparaître des crânes présentant des variations nettes de taille, de robustesse et de proportions. Ces différences révèlent l’émergence de véritables chiens, distincts des loups, et déjà très diversifiés. Fait remarquable, cette diversité précède de plusieurs millénaires l’apparition des « races » définies au sens moderne, dont la création n’a véritablement commencé qu’au 19e siècle avec l’essor des clubs cynologiques européens...

L’examen de ces restes fossiles montre que les canidés associés aux groupes humains du Paléolithique gardent encore l’apparence morphologique typique du loup. Leurs crânes, allongés et adaptés à la chasse, ne montrent pas les transformations caractéristiques que l’on associe aujourd’hui au chien domestique. Ce constat suggère que la simple cohabitation ou la tolérance des humains envers ces animaux ne suffit pas à définir une domestication complète. Ce n’est qu’à partir du Mésolithique, puis du Néolithique, période marquée par l’apparition de l’agriculture et de sociétés humaines plus sédentaires, que l’on voit apparaître des crânes présentant des variations nettes de taille, de robustesse et de proportions. Ces différences révèlent l’émergence de véritables chiens, distincts des loups, et déjà très diversifiés. Fait remarquable, cette diversité précède de plusieurs millénaires l’apparition des « races » définies au sens moderne, dont la création n’a véritablement commencé qu’au 19e siècle avec l’essor des clubs cynologiques européens... Une fois cette première étape accomplie, son rôle s’arrête. C’est alors aux rapprocheurs, découplés sur la voie indiquée, de poursuivre la piste jusqu’à retrouver les sangliers. Ils peuvent même tenir le ferme avant le départ de la poursuite, tâche délicate et risquée face à un solitaire aguerri. Le travail du rapprocheur est loin d’être simple. Il doit démêler la voie du sanglier parmi d’autres odeurs animales, sans se laisser distraire par un change. Ces chiens expérimentés doivent être sages, persévérants et dotés d’un flair exceptionnel. Leur nez est plus « chaud » que celui des autres, capable de déceler des voies anciennes. La justesse de la voix, ou « gorge », est aussi un atout, car elle permet de suivre le déroulement de l’action sans fausse alerte. Le rapprocheur est avant tout un technicien patient et méthodique, non un chien fougueux courant au hasard. Il faut des sujets endurants, équilibrés, ayant le sens de l’initiative, la capacité d’analyse et la volonté d’aller au bout de la voie. Enfin, la lignée joue un rôle essentiel : certaines races, ou même certaines familles au sein d’une race, transmettent depuis des générations un instinct de rapproche supérieur. Ces qualités, fruits d’années de sélection et d’expérience, font du rapprocheur un chien d’exception, indispensable à la réussite d’une chasse au sanglier menée dans les règles de l’art...

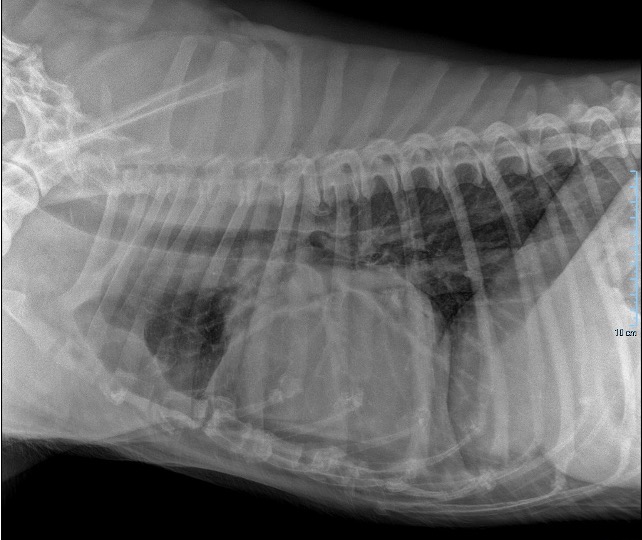

Une fois cette première étape accomplie, son rôle s’arrête. C’est alors aux rapprocheurs, découplés sur la voie indiquée, de poursuivre la piste jusqu’à retrouver les sangliers. Ils peuvent même tenir le ferme avant le départ de la poursuite, tâche délicate et risquée face à un solitaire aguerri. Le travail du rapprocheur est loin d’être simple. Il doit démêler la voie du sanglier parmi d’autres odeurs animales, sans se laisser distraire par un change. Ces chiens expérimentés doivent être sages, persévérants et dotés d’un flair exceptionnel. Leur nez est plus « chaud » que celui des autres, capable de déceler des voies anciennes. La justesse de la voix, ou « gorge », est aussi un atout, car elle permet de suivre le déroulement de l’action sans fausse alerte. Le rapprocheur est avant tout un technicien patient et méthodique, non un chien fougueux courant au hasard. Il faut des sujets endurants, équilibrés, ayant le sens de l’initiative, la capacité d’analyse et la volonté d’aller au bout de la voie. Enfin, la lignée joue un rôle essentiel : certaines races, ou même certaines familles au sein d’une race, transmettent depuis des générations un instinct de rapproche supérieur. Ces qualités, fruits d’années de sélection et d’expérience, font du rapprocheur un chien d’exception, indispensable à la réussite d’une chasse au sanglier menée dans les règles de l’art... Cette compression réduit le remplissage diastolique, limite le retour veineux et diminue le débit cardiaque, provoquant une hypotension sévère pouvant conduire à un état de choc circulatoire obstructif. Un élément clé est que la gravité clinique n’est pas strictement corrélée au volume de liquide présent. En effet, le péricarde peut se distendre progressivement et tolérer une grande quantité d’épanchement avant de générer des signes critiques.

Cette compression réduit le remplissage diastolique, limite le retour veineux et diminue le débit cardiaque, provoquant une hypotension sévère pouvant conduire à un état de choc circulatoire obstructif. Un élément clé est que la gravité clinique n’est pas strictement corrélée au volume de liquide présent. En effet, le péricarde peut se distendre progressivement et tolérer une grande quantité d’épanchement avant de générer des signes critiques.  À l’inverse, une petite hémorragie aiguë peut déclencher une tamponnade rapidement fatale. Les causes les plus fréquentes sont d’origine tumorale, représentant environ 57 % des cas. L’hémangiosarcome est la plus courante, souvent localisé à l’atrium droit ou à la jonction atrio-ventriculaire droite. Cette tumeur maligne touche surtout les chiens adultes de moyenne à grande taille, notamment les golden retrievers. Son pronostic est très sombre, avec une survie rarement supérieure à trois mois. Le chémodectome, observé surtout chez les races brachycéphales, se développe à la base de l’aorte ou du tronc pulmonaire. Son évolution lente permet une espérance de vie plus longue, pouvant atteindre deux ans. Le mésothéliome, quant à lui, infiltre le péricarde et les plèvres sans former de masse identifiable. Sa progression rapide entraîne une tamponnade avec un pronostic défavorable de quelques semaines à quelques mois...

À l’inverse, une petite hémorragie aiguë peut déclencher une tamponnade rapidement fatale. Les causes les plus fréquentes sont d’origine tumorale, représentant environ 57 % des cas. L’hémangiosarcome est la plus courante, souvent localisé à l’atrium droit ou à la jonction atrio-ventriculaire droite. Cette tumeur maligne touche surtout les chiens adultes de moyenne à grande taille, notamment les golden retrievers. Son pronostic est très sombre, avec une survie rarement supérieure à trois mois. Le chémodectome, observé surtout chez les races brachycéphales, se développe à la base de l’aorte ou du tronc pulmonaire. Son évolution lente permet une espérance de vie plus longue, pouvant atteindre deux ans. Le mésothéliome, quant à lui, infiltre le péricarde et les plèvres sans former de masse identifiable. Sa progression rapide entraîne une tamponnade avec un pronostic défavorable de quelques semaines à quelques mois... Ce changement peut conduire à des conduites prédatoires exacerbées, allant jusqu’à des attaques sur des animaux domestiques, voire, plus rarement, des signes d’agressivité envers des humains. L’origine de ce phénomène réside dans l’héritage comportemental du chien, descendant direct du loup. Les canidés présentent un instinct grégaire marqué : l’individu tend à synchroniser ses actions avec celles de ses congénères. En situation de chasse collective, l’excitation émotionnelle et physiologique est renforcée par des signaux visuels (fuite d’une proie), olfactifs (odeurs de gibier) et auditifs (aboiements, vocalisations).

Ce changement peut conduire à des conduites prédatoires exacerbées, allant jusqu’à des attaques sur des animaux domestiques, voire, plus rarement, des signes d’agressivité envers des humains. L’origine de ce phénomène réside dans l’héritage comportemental du chien, descendant direct du loup. Les canidés présentent un instinct grégaire marqué : l’individu tend à synchroniser ses actions avec celles de ses congénères. En situation de chasse collective, l’excitation émotionnelle et physiologique est renforcée par des signaux visuels (fuite d’une proie), olfactifs (odeurs de gibier) et auditifs (aboiements, vocalisations).  Ces stimuli déclenchent une réponse de groupe dans laquelle les mécanismes de contrôle, acquis par l’éducation et la socialisation, deviennent transitoirement inefficaces. Bien que naturels, ils peuvent avoir des conséquences indésirables, et l’absence momentanée de contrôle humain, dans les espaces ouverts, augmente la probabilité de débordements. Il est essentiel de souligner que ce comportement ne traduit pas une « pathologie » ou une perte durable d’équilibre psychique chez le chien. Il s’agit d’un fonctionnement normal du répertoire comportemental canin, qui s’exprime sous certaines conditions. La prévention repose sur la vigilance des conducteurs de meute : rappel efficace, encadrement strict lors des lâchers, et éventuellement limitation des effectifs pour réduire la dynamique de groupe. Les travaux de Konrad Lorenz ont posé les fondements de la compréhension des instincts héréditaires (prédation, territorialité, dominance) chez les canidés. Lorenz soulignait que le chien, malgré la domestication, conserve des modules comportementaux issus de ses ancêtres loups, notamment dans des situations de forte motivation (chasse, protection, compétition).

Ces stimuli déclenchent une réponse de groupe dans laquelle les mécanismes de contrôle, acquis par l’éducation et la socialisation, deviennent transitoirement inefficaces. Bien que naturels, ils peuvent avoir des conséquences indésirables, et l’absence momentanée de contrôle humain, dans les espaces ouverts, augmente la probabilité de débordements. Il est essentiel de souligner que ce comportement ne traduit pas une « pathologie » ou une perte durable d’équilibre psychique chez le chien. Il s’agit d’un fonctionnement normal du répertoire comportemental canin, qui s’exprime sous certaines conditions. La prévention repose sur la vigilance des conducteurs de meute : rappel efficace, encadrement strict lors des lâchers, et éventuellement limitation des effectifs pour réduire la dynamique de groupe. Les travaux de Konrad Lorenz ont posé les fondements de la compréhension des instincts héréditaires (prédation, territorialité, dominance) chez les canidés. Lorenz soulignait que le chien, malgré la domestication, conserve des modules comportementaux issus de ses ancêtres loups, notamment dans des situations de forte motivation (chasse, protection, compétition). ingestion de produits chimiques (engrais, pesticides, raticides), consommation de végétaux toxiques (if, laurier-rose, champignons), ou absorption d’eau polluée. Les symptômes peuvent apparaître en quelques minutes : salivation excessive, tremblements, convulsions, hyperthermie ou apathie brutale. Identifier rapidement la substance ingérée est essentiel pour que le vétérinaire administre l’antidote adéquat (vitamine K1 pour les intoxications aux anticoagulants, par exemple).

ingestion de produits chimiques (engrais, pesticides, raticides), consommation de végétaux toxiques (if, laurier-rose, champignons), ou absorption d’eau polluée. Les symptômes peuvent apparaître en quelques minutes : salivation excessive, tremblements, convulsions, hyperthermie ou apathie brutale. Identifier rapidement la substance ingérée est essentiel pour que le vétérinaire administre l’antidote adéquat (vitamine K1 pour les intoxications aux anticoagulants, par exemple).  Viennent ensuite les piqûres et morsures : morsures de serpent, particulièrement vipérines, nécessitant un maintien strict de l’animal au repos pour ralentir la diffusion du venin, suivi d’une prise en charge vétérinaire avec perfusion, analgésiques et éventuellement sérum antivenimeux. Les piqûres d’insectes (guêpes, frelons, abeilles) peuvent provoquer un œdème de Quincke entraînant une obstruction respiratoire. Dans ce cas, l’administration rapide d’antihistaminiques ou de corticoïdes par le vétérinaire est vitale. Enfin, les plaies liées aux affrontements avec d’autres chiens ou des animaux sauvages sont particulièrement insidieuses : un petit trou cutané peut masquer des déchirures musculaires profondes, des perforations ou des hémorragies internes. Même une plaie apparemment bénigne nécessite désinfection immédiate et consultation vétérinaire. Les blessures aux coussinets, fréquentes sur terrains rocailleux ou après de longues heures de chasse, peuvent entraîner boiteries, infections et arrêt prématuré de l’activité. Entre l’accident et la prise en charge professionnelle, la réactivité du conducteur est déterminante : une intervention de première intention, même rudimentaire, peut sauver la vie du chien ou, au minimum, limiter considérablement la gravité des séquelles...

Viennent ensuite les piqûres et morsures : morsures de serpent, particulièrement vipérines, nécessitant un maintien strict de l’animal au repos pour ralentir la diffusion du venin, suivi d’une prise en charge vétérinaire avec perfusion, analgésiques et éventuellement sérum antivenimeux. Les piqûres d’insectes (guêpes, frelons, abeilles) peuvent provoquer un œdème de Quincke entraînant une obstruction respiratoire. Dans ce cas, l’administration rapide d’antihistaminiques ou de corticoïdes par le vétérinaire est vitale. Enfin, les plaies liées aux affrontements avec d’autres chiens ou des animaux sauvages sont particulièrement insidieuses : un petit trou cutané peut masquer des déchirures musculaires profondes, des perforations ou des hémorragies internes. Même une plaie apparemment bénigne nécessite désinfection immédiate et consultation vétérinaire. Les blessures aux coussinets, fréquentes sur terrains rocailleux ou après de longues heures de chasse, peuvent entraîner boiteries, infections et arrêt prématuré de l’activité. Entre l’accident et la prise en charge professionnelle, la réactivité du conducteur est déterminante : une intervention de première intention, même rudimentaire, peut sauver la vie du chien ou, au minimum, limiter considérablement la gravité des séquelles... Mais au-delà des instants de passion, il ne faut pas oublier que ces sorties comportent aussi des risques bien réels pour les chiens. Si l’accident est une menace connue et que tous admettent (collision routière, contact brutal avec un sanglier, blessure de poursuite en terrain accidenté...), s’ajoute la possibilité de la perte d’un chien, dans l’impossibilité de retrouver son maitre (fatigue à la suite d’une longue poursuite, conditions climatiques défavorables au maintien de la voie de retour, etc...), et encore un autre danger, le plus sournois sans doute : le vol. Selon les constats de la SCC, la recrudescence des disparitions inquiète particulièrement les propriétaires de chiens de race, souvent ciblés car facilement revendables, parfois même exploités pour la reproduction illégale. Protéger son chien n’est pas seulement une précaution : c’est un devoir moral et légal. Avant de prendre le fusil, il est donc essentiel de vérifier que toutes les mesures de sécurité sont prises pour limiter les risques. Cela passe par un équipement adapté sur le terrain, mais aussi par une anticipation administrative et matérielle pour parer aux éventualités les plus redoutées...

Mais au-delà des instants de passion, il ne faut pas oublier que ces sorties comportent aussi des risques bien réels pour les chiens. Si l’accident est une menace connue et que tous admettent (collision routière, contact brutal avec un sanglier, blessure de poursuite en terrain accidenté...), s’ajoute la possibilité de la perte d’un chien, dans l’impossibilité de retrouver son maitre (fatigue à la suite d’une longue poursuite, conditions climatiques défavorables au maintien de la voie de retour, etc...), et encore un autre danger, le plus sournois sans doute : le vol. Selon les constats de la SCC, la recrudescence des disparitions inquiète particulièrement les propriétaires de chiens de race, souvent ciblés car facilement revendables, parfois même exploités pour la reproduction illégale. Protéger son chien n’est pas seulement une précaution : c’est un devoir moral et légal. Avant de prendre le fusil, il est donc essentiel de vérifier que toutes les mesures de sécurité sont prises pour limiter les risques. Cela passe par un équipement adapté sur le terrain, mais aussi par une anticipation administrative et matérielle pour parer aux éventualités les plus redoutées... Toutefois, leur véritable identité biologique restait obscure. Une étude récente, publiée dans le Journal of Zoology, révèle que ces animaux n’étaient pas des chiens domestiques, mais des Culpeos (Lycalopex culpaeus), un type de renard sud-américain.

Toutefois, leur véritable identité biologique restait obscure. Une étude récente, publiée dans le Journal of Zoology, révèle que ces animaux n’étaient pas des chiens domestiques, mais des Culpeos (Lycalopex culpaeus), un type de renard sud-américain.  L’écologiste William Franklin (Iowa State University) s’est plongé dans les récits, illustrations, données archéologiques et analyses génétiques pour éclairer cette énigme. Les témoignages européens décrivaient déjà des animaux au museau pointu, sans les taches typiques des chiens. De plus, aucune preuve archéologique ne démontre la présence de chiens domestiques aussi loin au sud avant l’arrivée des colons. Le spécimen le plus proche identifié comme chien date d’environ 870 ans et se trouvait encore à 1 000 km plus au nord. Les « chiens fuegiens » possédaient un comportement ambivalent : parfois agressifs, parfois dociles, ils n’étaient pas de fidèles compagnons comme les chiens domestiqués ailleurs.

L’écologiste William Franklin (Iowa State University) s’est plongé dans les récits, illustrations, données archéologiques et analyses génétiques pour éclairer cette énigme. Les témoignages européens décrivaient déjà des animaux au museau pointu, sans les taches typiques des chiens. De plus, aucune preuve archéologique ne démontre la présence de chiens domestiques aussi loin au sud avant l’arrivée des colons. Le spécimen le plus proche identifié comme chien date d’environ 870 ans et se trouvait encore à 1 000 km plus au nord. Les « chiens fuegiens » possédaient un comportement ambivalent : parfois agressifs, parfois dociles, ils n’étaient pas de fidèles compagnons comme les chiens domestiqués ailleurs.  Exportés en Europe, ils se révélaient indomptables, attaquant volailles et porcs. En 2013, une analyse génétique d’un spécimen de musée confirma leur identité de Culpeos. Il semble que ces renards aient établi avec les peuples autochtones une relation semi-apprivoisée, fondée sur une utilité mutuelle. Les Yámana et Selk

Exportés en Europe, ils se révélaient indomptables, attaquant volailles et porcs. En 2013, une analyse génétique d’un spécimen de musée confirma leur identité de Culpeos. Il semble que ces renards aient établi avec les peuples autochtones une relation semi-apprivoisée, fondée sur une utilité mutuelle. Les Yámana et Selk Si cette affection ne peut être totalement guérie, il existe néanmoins des moyens de la prévenir, de la ralentir et d’améliorer la qualité de vie des chiens qui en souffrent. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’arthrose n’est pas seulement une maladie du chien âgé. Bien que les premiers signes apparaissent le plus souvent à partir de 7 ou 8 ans, certaines races de grande taille ou prédisposées (Labrador, Golden Retriever, chiens d’ordre, grands griffons...) peuvent développer des signes arthrosiques dès l’âge de 4 ou 5 ans, notamment après un traumatisme articulaire, une dysplasie de la hanche ou du coude, ou encore une activité physique intense. Les chiens de chasse, soumis à des efforts répétés sur terrain accidenté, sont particulièrement exposés. Les débuts de l’arthrose passent souvent inaperçus. Le chien manifeste une raideur matinale, a plus de mal à se lever après un repos prolongé, semble réticent à courir ou à sauter, ou présente une boiterie légère mais persistante. Il peut également rechigner à monter dans la voiture ou à emprunter les escaliers. Ces signes s’accentuent généralement par temps froid ou humide. Identifier ces symptômes précocement est essentiel pour mettre en place une prise en charge adaptée...

Si cette affection ne peut être totalement guérie, il existe néanmoins des moyens de la prévenir, de la ralentir et d’améliorer la qualité de vie des chiens qui en souffrent. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’arthrose n’est pas seulement une maladie du chien âgé. Bien que les premiers signes apparaissent le plus souvent à partir de 7 ou 8 ans, certaines races de grande taille ou prédisposées (Labrador, Golden Retriever, chiens d’ordre, grands griffons...) peuvent développer des signes arthrosiques dès l’âge de 4 ou 5 ans, notamment après un traumatisme articulaire, une dysplasie de la hanche ou du coude, ou encore une activité physique intense. Les chiens de chasse, soumis à des efforts répétés sur terrain accidenté, sont particulièrement exposés. Les débuts de l’arthrose passent souvent inaperçus. Le chien manifeste une raideur matinale, a plus de mal à se lever après un repos prolongé, semble réticent à courir ou à sauter, ou présente une boiterie légère mais persistante. Il peut également rechigner à monter dans la voiture ou à emprunter les escaliers. Ces signes s’accentuent généralement par temps froid ou humide. Identifier ces symptômes précocement est essentiel pour mettre en place une prise en charge adaptée... Trop souvent, on les considère comme de simples auxiliaires : on les sort au petit matin, on les range le soir, et on les ressort la semaine suivante sans plus d’attention. Pourtant, qui n’a pas vu un conducteur retirer une poignée de tiques accrochées depuis la sortie précédente, preuve que le chien a passé sept jours entiers avec ces parasites au contact de sa peau ? Un examen le soir même aurait suffi à éviter l’inconfort, la douleur, voire les maladies que ces indésirables transmettent. Le danger ne vient pas seulement des tiques : échardes, plaies aux coussinets, oreilles écorchées, fatigue ou douleurs articulaires sont légion et passent souvent inaperçues. Le paradoxe est là : nos chiens travaillent dur, mais leur suivi reste parfois négligé. Or un bon chasseur ne se juge pas seulement à son adresse au tir, mais aussi au respect qu’il porte à ses compagnons de chasse. Les soins réguliers, l’inspection minutieuse, une alimentation adaptée et la vigilance face aux signaux de fatigue sont autant de gestes simples qui font la différence entre le chien-instrument et le chien-partenaire...

Trop souvent, on les considère comme de simples auxiliaires : on les sort au petit matin, on les range le soir, et on les ressort la semaine suivante sans plus d’attention. Pourtant, qui n’a pas vu un conducteur retirer une poignée de tiques accrochées depuis la sortie précédente, preuve que le chien a passé sept jours entiers avec ces parasites au contact de sa peau ? Un examen le soir même aurait suffi à éviter l’inconfort, la douleur, voire les maladies que ces indésirables transmettent. Le danger ne vient pas seulement des tiques : échardes, plaies aux coussinets, oreilles écorchées, fatigue ou douleurs articulaires sont légion et passent souvent inaperçues. Le paradoxe est là : nos chiens travaillent dur, mais leur suivi reste parfois négligé. Or un bon chasseur ne se juge pas seulement à son adresse au tir, mais aussi au respect qu’il porte à ses compagnons de chasse. Les soins réguliers, l’inspection minutieuse, une alimentation adaptée et la vigilance face aux signaux de fatigue sont autant de gestes simples qui font la différence entre le chien-instrument et le chien-partenaire... lancer. Il doit ensuite mener d’assurance jusqu’à ce qu’il soit épaulé par les courants qui, progressivement, prendront le relais de la menée. Fin de nez, pas trop rapide, il mènera, comme disaient les anciens « plus avec son nez qu’avec ses pattes ». Il faut aussi au rapprocheur une troisième qualité : la sagesse, lorsque le conducteur va « frapper aux branches ». C’est là que le chien prendra connaissance du sentiment, puis suivra la coulée lentement et s’assurera de la voie. Enfin, quatrième qualité requise, il faut qu’il soit de change. Le rapprocheur ne doit pas quitter la voie sur laquelle il a été lâché, auquel cas tout le travail du pied qui a précédé, ne servirait à rien. Rembucher un fort quartanier et attaquer une bête de compagnie fausse la partie de chasse, et n’amène que déception. C’est probablement là, la plus grande difficulté de l’éducation d’un rapprocheur…

lancer. Il doit ensuite mener d’assurance jusqu’à ce qu’il soit épaulé par les courants qui, progressivement, prendront le relais de la menée. Fin de nez, pas trop rapide, il mènera, comme disaient les anciens « plus avec son nez qu’avec ses pattes ». Il faut aussi au rapprocheur une troisième qualité : la sagesse, lorsque le conducteur va « frapper aux branches ». C’est là que le chien prendra connaissance du sentiment, puis suivra la coulée lentement et s’assurera de la voie. Enfin, quatrième qualité requise, il faut qu’il soit de change. Le rapprocheur ne doit pas quitter la voie sur laquelle il a été lâché, auquel cas tout le travail du pied qui a précédé, ne servirait à rien. Rembucher un fort quartanier et attaquer une bête de compagnie fausse la partie de chasse, et n’amène que déception. C’est probablement là, la plus grande difficulté de l’éducation d’un rapprocheur… Si une contravention de divagation est bien prévue par l’article R622-2 du Code pénal (le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe), il faut bien reconnaitre que ce n’était pas le cas. D’autant plus que l’article L211-23 du Code rural mentionne que : « est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse ».

Si une contravention de divagation est bien prévue par l’article R622-2 du Code pénal (le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe), il faut bien reconnaitre que ce n’était pas le cas. D’autant plus que l’article L211-23 du Code rural mentionne que : « est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse ». Cependant, certains chiens crient plus que d’autres, selon les races ou selon le gibier chassé. Un chien qui ne crie pas du tout a un défaut, de même que celui qui est trop bavard.

Cependant, certains chiens crient plus que d’autres, selon les races ou selon le gibier chassé. Un chien qui ne crie pas du tout a un défaut, de même que celui qui est trop bavard.  Ainsi les diverses qualités exigées sont extrêmement modulables selon les circonstances, et rien ne saurait être figé en ce domaine. Quelle que soit sa race, un chien courant doit avoir du nez, c’est le minimum indispensable. Comme pour la voix, certains en ont davantage que d’autres, et cela même à l’intérieur d’une même race. Mais, quel que soit le gibier chassé, c’est un critère obligatoire pour que le chien puisse rechercher, trouver et suivre une voie. De même, la façon de chasser en meute peut s’apparenter à celle des loups qui travaillent avec l’objectif de prendre. Ainsi, la faculté à rallier ou à chasser en meute est une qualité inhérente aux courants, même si certains sont plus individuels dans l’action. Il en est de même pour la gorge, qui est différente en timbre et en intensité, selon les cas. Même si elle est à chaque fois différente, une chasse aux chiens courants peut se décomposer en plusieurs phases essentielles, sachant que pratiquement aucune action de chasse n’est identique. C’est ce qui fait dire, d’ailleurs, même aux plus aguerris des piqueurs, qu’il y a toujours à apprendre en ce domaine, et que la chasse, en particulier aux chiens courants, est une magnifique école de la vie qui demande respect, humilité et modestie...

Ainsi les diverses qualités exigées sont extrêmement modulables selon les circonstances, et rien ne saurait être figé en ce domaine. Quelle que soit sa race, un chien courant doit avoir du nez, c’est le minimum indispensable. Comme pour la voix, certains en ont davantage que d’autres, et cela même à l’intérieur d’une même race. Mais, quel que soit le gibier chassé, c’est un critère obligatoire pour que le chien puisse rechercher, trouver et suivre une voie. De même, la façon de chasser en meute peut s’apparenter à celle des loups qui travaillent avec l’objectif de prendre. Ainsi, la faculté à rallier ou à chasser en meute est une qualité inhérente aux courants, même si certains sont plus individuels dans l’action. Il en est de même pour la gorge, qui est différente en timbre et en intensité, selon les cas. Même si elle est à chaque fois différente, une chasse aux chiens courants peut se décomposer en plusieurs phases essentielles, sachant que pratiquement aucune action de chasse n’est identique. C’est ce qui fait dire, d’ailleurs, même aux plus aguerris des piqueurs, qu’il y a toujours à apprendre en ce domaine, et que la chasse, en particulier aux chiens courants, est une magnifique école de la vie qui demande respect, humilité et modestie...