La chasse du sanglier a pris une telle ampleur dans le paysage cynégétique français que les « chiens de pied » se négocient parfois à des niveaux de prix jamais atteints. Ces chiens ont la tâche de démêler les voies de la nuit, travail exigeant qui ne peut être réalisé que par un véritable spécialiste.

Il n’est pas rare d’assimiler le chien de pied au rapprocheur, ce qui n’est pas entièrement faux, car dans la pratique, les deux sont souvent employés. Mais, selon la définition, il existe une différence essentielle entre eux. Le chien de pied est, en principe, mené à la longe et l’on exige de lui qu’il ne se récrie pas sur la piste qu’il travaille en complémentarité avec son conducteur. Il doit donc être parfaitement créancé et savoir indiquer le sens de la voie… qui mènera plus tard, lors de l’attaque, les rapprocheurs où sont remisés les animaux. Ce travail exige de grandes qualités naturelles et une éducation hors pair. Premier intervenant de la journée, le chien de pied devra d’abord trouver une voie, ceci avec l’aide de son conducteur, puis la « travailler » pour la remonter sur une distance suffisamment longue afin d’être sûr que les sangliers ont bien fuité dans la direction, mais aussi courte que possible pour ne pas risquer de mettre les animaux en fuite au cas où ils seraient remisés à proximité. Ensuite, le binôme conducteur/chien effectuera le tour de l’enceinte afin de s’assurer que les bêtes noires n’en sont pas sorties…

Il n’est pas rare d’assimiler le chien de pied au rapprocheur, ce qui n’est pas entièrement faux, car dans la pratique, les deux sont souvent employés. Mais, selon la définition, il existe une différence essentielle entre eux. Le chien de pied est, en principe, mené à la longe et l’on exige de lui qu’il ne se récrie pas sur la piste qu’il travaille en complémentarité avec son conducteur. Il doit donc être parfaitement créancé et savoir indiquer le sens de la voie… qui mènera plus tard, lors de l’attaque, les rapprocheurs où sont remisés les animaux. Ce travail exige de grandes qualités naturelles et une éducation hors pair. Premier intervenant de la journée, le chien de pied devra d’abord trouver une voie, ceci avec l’aide de son conducteur, puis la « travailler » pour la remonter sur une distance suffisamment longue afin d’être sûr que les sangliers ont bien fuité dans la direction, mais aussi courte que possible pour ne pas risquer de mettre les animaux en fuite au cas où ils seraient remisés à proximité. Ensuite, le binôme conducteur/chien effectuera le tour de l’enceinte afin de s’assurer que les bêtes noires n’en sont pas sorties…

Côté chiens: races, élevage, éducation, soins

Si, dans les pays du Nord, les humains considèrent que les chiens remplissent principalement le rôle de compagnons, et dans une moindre mesure, d’animal de travail (chiens militaires, chiens des forces de l’ordre, chiens d'assistance, chiens de troupeau, chiens de chasse, etc….), le plus grand nombre est constitué d'individus sans propriétaire, vivant dans les villes et les villages d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique centrale et du Sud. Ces chiens « de rue » demeurent cependant tributaires des ressources humaines, mais leur reproduction, sans restriction, les façonne dans leur apparence et leur comportement, par la sélection naturelle. C'est cette différence entre le canidé sous contrôle humain et le canidé livré à lui-même, qui intéresse les scientifiques des domaines de la recherche fondamentale et appliquée, les races pouvant être caractérisées par des comportements distincts et reproductibles. D’après les chercheurs, l'analyse comparative des races de chiens doit toujours être basée sur des questions de recherche biologiquement pertinentes, et conduire à des conclusions écologiquement valables.

Si, dans les pays du Nord, les humains considèrent que les chiens remplissent principalement le rôle de compagnons, et dans une moindre mesure, d’animal de travail (chiens militaires, chiens des forces de l’ordre, chiens d'assistance, chiens de troupeau, chiens de chasse, etc….), le plus grand nombre est constitué d'individus sans propriétaire, vivant dans les villes et les villages d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique centrale et du Sud. Ces chiens « de rue » demeurent cependant tributaires des ressources humaines, mais leur reproduction, sans restriction, les façonne dans leur apparence et leur comportement, par la sélection naturelle. C'est cette différence entre le canidé sous contrôle humain et le canidé livré à lui-même, qui intéresse les scientifiques des domaines de la recherche fondamentale et appliquée, les races pouvant être caractérisées par des comportements distincts et reproductibles. D’après les chercheurs, l'analyse comparative des races de chiens doit toujours être basée sur des questions de recherche biologiquement pertinentes, et conduire à des conclusions écologiquement valables.  Les recherches récentes s’appuient sur ces trois méthodes :

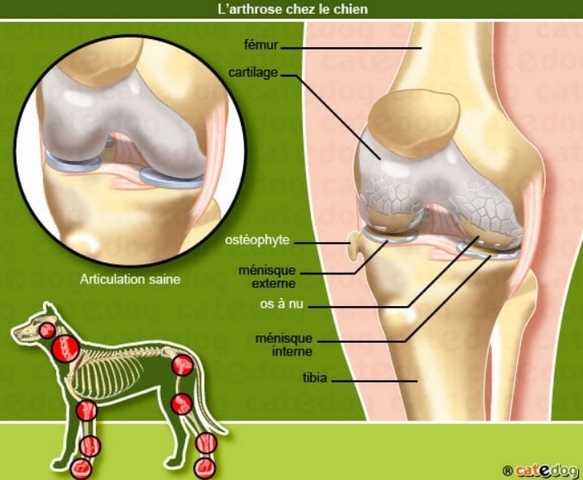

Les recherches récentes s’appuient sur ces trois méthodes :  Compte tenu de ce qu’on leur demande, les chiens ont besoin de surveillance, et si un problème quelconque est détecté, de soins. Prophylaxie, alimentation bien adaptée et activité physique à longueur d’année sont les bases de la bonne santé de nos auxiliaires de chasse. Pendant les deux premiers mois de sa vie, un chiot est protégé par les anticorps de sa mère, après quoi il deviendra sensible aux affections et pourra donc, durant toute son existence, contracter différentes maladies contagieuses dont certaines sont mortelles (maladie de Carré, parvovirose, toux du chenil, piroplasmose, leptospirose, rage, etc…). Le seul moyen de prévention est la vaccination à partir du deuxième mois. Elle sera faite par un vétérinaire selon un protocole strict, comprenant les rappels indispensables à intervalles réguliers, sous peine de perdre l’immunisation.

Compte tenu de ce qu’on leur demande, les chiens ont besoin de surveillance, et si un problème quelconque est détecté, de soins. Prophylaxie, alimentation bien adaptée et activité physique à longueur d’année sont les bases de la bonne santé de nos auxiliaires de chasse. Pendant les deux premiers mois de sa vie, un chiot est protégé par les anticorps de sa mère, après quoi il deviendra sensible aux affections et pourra donc, durant toute son existence, contracter différentes maladies contagieuses dont certaines sont mortelles (maladie de Carré, parvovirose, toux du chenil, piroplasmose, leptospirose, rage, etc…). Le seul moyen de prévention est la vaccination à partir du deuxième mois. Elle sera faite par un vétérinaire selon un protocole strict, comprenant les rappels indispensables à intervalles réguliers, sous peine de perdre l’immunisation.  Un chiot acheté chez un éleveur professionnel sera obligatoirement vacciné, ce qui ne sera pas toujours le cas si l’on passe par un autre canal, et par précaution, une visite chez un vétérinaire s’impose. Par ailleurs, différents parasites intestinaux (ascaris, ankylostomes, ténias, trichures, dipylidiums…) provoquent des troubles digestifs qui déclenchent des diarrhées, des ballonnements, des vomissements ou des douleurs abdominales, avec pour conséquences l’amaigrissement du chiot, un poil terne, des problèmes de peau et des retards de croissance. Il est donc impératif de les vermifuger tous les mois jusqu’à l’âge de six mois, puis deux fois par an et cela durant toute leur vie. Attention, ces parasites sont transmissibles à l’homme et plus particulièrement aux enfants en bas âge, raison supplémentaire pour bien désinfecter son chien. Tous ces produits spécifiques sont en vente en pharmacie et chez les vétérinaires. Leurs différences viennent du principe actif à spectre large qui varie selon la marque et la forme (sucre, pâte, comprimés, suspension orale). Ils sont tous d’une efficacité démontrée…

Un chiot acheté chez un éleveur professionnel sera obligatoirement vacciné, ce qui ne sera pas toujours le cas si l’on passe par un autre canal, et par précaution, une visite chez un vétérinaire s’impose. Par ailleurs, différents parasites intestinaux (ascaris, ankylostomes, ténias, trichures, dipylidiums…) provoquent des troubles digestifs qui déclenchent des diarrhées, des ballonnements, des vomissements ou des douleurs abdominales, avec pour conséquences l’amaigrissement du chiot, un poil terne, des problèmes de peau et des retards de croissance. Il est donc impératif de les vermifuger tous les mois jusqu’à l’âge de six mois, puis deux fois par an et cela durant toute leur vie. Attention, ces parasites sont transmissibles à l’homme et plus particulièrement aux enfants en bas âge, raison supplémentaire pour bien désinfecter son chien. Tous ces produits spécifiques sont en vente en pharmacie et chez les vétérinaires. Leurs différences viennent du principe actif à spectre large qui varie selon la marque et la forme (sucre, pâte, comprimés, suspension orale). Ils sont tous d’une efficacité démontrée… Si l’origine génétique est l’assise des capacités d’un sujet, l’environnement et l’entraînement jouent un rôle plus important qu’on ne le pensait.

Si l’origine génétique est l’assise des capacités d’un sujet, l’environnement et l’entraînement jouent un rôle plus important qu’on ne le pensait.  Chez les chiens, les traits cognitifs individuels, et stables dans le temps, se dessinent entre deux et six mois, période délicate de l’imprégnation. Mais, si la plupart des chiots arrivent à un niveau quasiment identique au terme de cette période, l’éducation fera ensuite, et très rapidement, la différence. D’où l’indispensable travail de découverte des fonctions ou actions que le chiot, devenu chien, aura à faire au cours de sa vie. Laisser un jeune chien au chenil et confier son éducation aux seuls autres chiens de la meute est une perte de temps, et créé un retard irrécupérable chez le sujet qui perd ainsi une bonne partie de son capital intellectuel. Pour ne pas perdre ce précieux capital, voici quelques points clés à considérer :

Chez les chiens, les traits cognitifs individuels, et stables dans le temps, se dessinent entre deux et six mois, période délicate de l’imprégnation. Mais, si la plupart des chiots arrivent à un niveau quasiment identique au terme de cette période, l’éducation fera ensuite, et très rapidement, la différence. D’où l’indispensable travail de découverte des fonctions ou actions que le chiot, devenu chien, aura à faire au cours de sa vie. Laisser un jeune chien au chenil et confier son éducation aux seuls autres chiens de la meute est une perte de temps, et créé un retard irrécupérable chez le sujet qui perd ainsi une bonne partie de son capital intellectuel. Pour ne pas perdre ce précieux capital, voici quelques points clés à considérer : - apprentissage des bases : commencez à enseigner la discipline de base (assis, couché, pas bouger…) et utilisez des méthodes de renforcement positif pour encourager le bon comportement,

- apprentissage des bases : commencez à enseigner la discipline de base (assis, couché, pas bouger…) et utilisez des méthodes de renforcement positif pour encourager le bon comportement,

Dans une nouvelle étude publiée le 22 mars dernier par « Current Biology », les chercheurs, avec l’aide d'une technique d'imagerie cérébrale, pensent avoir trouvé une preuve de compréhension du sens des mots chez les chiens. Entendre les noms de leurs jouets préférés activerait leur mémoire. « Cela nous montre que ce n'est pas une faculté simplement humaine » a écrit la co-autrice de l'enquête, Lilla Magyari, chercheuse à l'Université Loránd-Eötvös en Hongrie. Au départ, la question était de savoir si les chiens comprenaient les mots ou la situation dans laquelle ils se trouvaient, la science n'ayant pas encore été en mesure d'apporter de réponses claires. Pour de nombreux experts, ce n'est pas ce que nous leur disons, mais la manière et le moment où nous le faisons qui les stimulent. Dans cette étude, les scientifiques ont utilisé une technique d'imagerie cérébrale non invasive sur 18 chiens. A l'aide d'électrodes posées sur leurs crânes, ils ont enregistré leur activité cérébrale. Alors que l'aptitude des chiens à rapporter un jouet spécifique, après en avoir entendu le nom, était auparavant considéré comme un don, cette nouvelle approche « montre que de nombreux chiens apprennent le nom des objets en termes de réponse cérébrale, même s'ils ne le montrent pas dans leurs comportements ». Perplexe devant ces conclusions, Clive Wynne, comportementaliste canin américain à l'Université d'Etat de l'Arizona, s’est dit « partagé » sur ces résultats dont : « la compréhension sémantique n’est pas démontrée, bien que le dispositif expérimental soit ingénieux et permette de tester l'ensemble du vocabulaire fonctionnel des chiens »…

Dans une nouvelle étude publiée le 22 mars dernier par « Current Biology », les chercheurs, avec l’aide d'une technique d'imagerie cérébrale, pensent avoir trouvé une preuve de compréhension du sens des mots chez les chiens. Entendre les noms de leurs jouets préférés activerait leur mémoire. « Cela nous montre que ce n'est pas une faculté simplement humaine » a écrit la co-autrice de l'enquête, Lilla Magyari, chercheuse à l'Université Loránd-Eötvös en Hongrie. Au départ, la question était de savoir si les chiens comprenaient les mots ou la situation dans laquelle ils se trouvaient, la science n'ayant pas encore été en mesure d'apporter de réponses claires. Pour de nombreux experts, ce n'est pas ce que nous leur disons, mais la manière et le moment où nous le faisons qui les stimulent. Dans cette étude, les scientifiques ont utilisé une technique d'imagerie cérébrale non invasive sur 18 chiens. A l'aide d'électrodes posées sur leurs crânes, ils ont enregistré leur activité cérébrale. Alors que l'aptitude des chiens à rapporter un jouet spécifique, après en avoir entendu le nom, était auparavant considéré comme un don, cette nouvelle approche « montre que de nombreux chiens apprennent le nom des objets en termes de réponse cérébrale, même s'ils ne le montrent pas dans leurs comportements ». Perplexe devant ces conclusions, Clive Wynne, comportementaliste canin américain à l'Université d'Etat de l'Arizona, s’est dit « partagé » sur ces résultats dont : « la compréhension sémantique n’est pas démontrée, bien que le dispositif expérimental soit ingénieux et permette de tester l'ensemble du vocabulaire fonctionnel des chiens »… La Fédération Cynologique Internationale (FCI), reconnaît l’existence de 349 races de chiens, un chiffre qui évolue régulièrement au gré de la découverte et de la création de nouvelles races à travers le monde. Chacune de ces races présente des standards qui lui sont propres, et liste les critères physiques et les qualités mentales, auxquels doivent répondre les spécimens souhaitant obtenir un pedigree, c’est-à-dire être inscrits dans le Livre des Origines Françaises (LOF). Ces races sont classées en 10 groupes, en fonction des aptitudes de l’animal (chien de troupeau, de chasse, de compagnie, etc.), mais également de sa morphologie. Nous nous intéresserons ici particulièrement aux groupes 6 (chiens courants), et 8 (chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier et chiens d’eau). Ces chiens, en dehors de la chasse, ont un grand besoin d’entrainement pour entretenir leur forme, les éduquer, les sélectionner, et, pour ne pas perturber les territoires dits « ouverts » en périodes de naissances et d’élevage des jeunes animaux sauvages, l’utilisation de vastes parcs ou enclos est traditionnelle. Mais petit problème : si ces entrainements, en milieux fermés, sont couramment pratiqués pour les chiens du groupe 6 (les courants), il n’en est pas de même pour les chiens du groupe 8 (rapporteurs, leveurs et chiens d’eau), et pour aucune des races de ce groupe 8, la sélection ne comporte, à ce jour en France, d’épreuves en enclos. Dans un contexte difficile, où cette pratique est fortement remise en cause, comment justifier que la SCC l’étende à des races du 8ème groupe, qui ne les ont jamais intégrées dans leurs épreuves de sélection, en France ?

La Fédération Cynologique Internationale (FCI), reconnaît l’existence de 349 races de chiens, un chiffre qui évolue régulièrement au gré de la découverte et de la création de nouvelles races à travers le monde. Chacune de ces races présente des standards qui lui sont propres, et liste les critères physiques et les qualités mentales, auxquels doivent répondre les spécimens souhaitant obtenir un pedigree, c’est-à-dire être inscrits dans le Livre des Origines Françaises (LOF). Ces races sont classées en 10 groupes, en fonction des aptitudes de l’animal (chien de troupeau, de chasse, de compagnie, etc.), mais également de sa morphologie. Nous nous intéresserons ici particulièrement aux groupes 6 (chiens courants), et 8 (chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier et chiens d’eau). Ces chiens, en dehors de la chasse, ont un grand besoin d’entrainement pour entretenir leur forme, les éduquer, les sélectionner, et, pour ne pas perturber les territoires dits « ouverts » en périodes de naissances et d’élevage des jeunes animaux sauvages, l’utilisation de vastes parcs ou enclos est traditionnelle. Mais petit problème : si ces entrainements, en milieux fermés, sont couramment pratiqués pour les chiens du groupe 6 (les courants), il n’en est pas de même pour les chiens du groupe 8 (rapporteurs, leveurs et chiens d’eau), et pour aucune des races de ce groupe 8, la sélection ne comporte, à ce jour en France, d’épreuves en enclos. Dans un contexte difficile, où cette pratique est fortement remise en cause, comment justifier que la SCC l’étende à des races du 8ème groupe, qui ne les ont jamais intégrées dans leurs épreuves de sélection, en France ? Le sanglier, très erratique, peut parcourir bien des kilomètres en une nuit et se rembuche rarement dans le canton d’où il est parti. Comme il a besoin d’un « toit », on le trouvera dans les épais fourrés, de préférence bien exposés. En hiver, il ne sera jamais sur un versant froid orienté au nord et au vent, et par temps de pluie, il trouvera refuge dans une combe abritée des vents d’ouest...

Le sanglier, très erratique, peut parcourir bien des kilomètres en une nuit et se rembuche rarement dans le canton d’où il est parti. Comme il a besoin d’un « toit », on le trouvera dans les épais fourrés, de préférence bien exposés. En hiver, il ne sera jamais sur un versant froid orienté au nord et au vent, et par temps de pluie, il trouvera refuge dans une combe abritée des vents d’ouest...

Dans beaucoup de sociétés, mais comme tous les ans, les mêmes questions surgissent à propos des chiens. Ils ne lèvent pas, ou mal, le gibier, ils ne le poursuivent qu’à grand peine, et ils perdent facilement la voie, quand bien même elle n’est pas de hautes erres. Pourtant, si le choix de la race préoccupe le chasseur, gardons-nous bien des trop belles illusions. Cette période de l’automne, qui fait tomber les feuilles, dure deux temps, celui de la chute, et celui qui transforme les odeurs du sol en un magma d’effluves qui envahit le nez du chien.

Dans beaucoup de sociétés, mais comme tous les ans, les mêmes questions surgissent à propos des chiens. Ils ne lèvent pas, ou mal, le gibier, ils ne le poursuivent qu’à grand peine, et ils perdent facilement la voie, quand bien même elle n’est pas de hautes erres. Pourtant, si le choix de la race préoccupe le chasseur, gardons-nous bien des trop belles illusions. Cette période de l’automne, qui fait tomber les feuilles, dure deux temps, celui de la chute, et celui qui transforme les odeurs du sol en un magma d’effluves qui envahit le nez du chien.  Dans les différents comportements observés, excluons de suite les chiens pour qui la chasse n’est que l’occasion d’une sortie dans la nature, c'est-à-dire les « emballeurs », les « voleurs », les « musards » et ceux qui chassent le contre comme le vrai. Ne gardons que les passionnés, quelle que soit leur race, mais n’oublions jamais que leur comportement sera toujours sous la dépendance absolue de l’intensité, de la propagation et de la persistance de ces fragrances laissées par le gibier. Cette qualité de la voie est toujours la résultante de l’ambiance atmosphérique, et c’est elle qui conditionne sa stabilité. L’approche d’un rapide changement de température est aussi mauvais que le changement lui-même. Nous ne le percevons pas, mais cela nous fait douter des capacités de nos chiens, premières victimes de ces variations du thermomètre qui plaquent au sol, ou élèvent bien au-dessus du niveau de leur nez, ces molécules odorantes…

Dans les différents comportements observés, excluons de suite les chiens pour qui la chasse n’est que l’occasion d’une sortie dans la nature, c'est-à-dire les « emballeurs », les « voleurs », les « musards » et ceux qui chassent le contre comme le vrai. Ne gardons que les passionnés, quelle que soit leur race, mais n’oublions jamais que leur comportement sera toujours sous la dépendance absolue de l’intensité, de la propagation et de la persistance de ces fragrances laissées par le gibier. Cette qualité de la voie est toujours la résultante de l’ambiance atmosphérique, et c’est elle qui conditionne sa stabilité. L’approche d’un rapide changement de température est aussi mauvais que le changement lui-même. Nous ne le percevons pas, mais cela nous fait douter des capacités de nos chiens, premières victimes de ces variations du thermomètre qui plaquent au sol, ou élèvent bien au-dessus du niveau de leur nez, ces molécules odorantes…  Certains chiens ont une capacité d’apprentissage plus développée que d’autres, et cette aptitude n’est pas passée inaperçue. Des chercheurs ont donc cherché à découvrir d’où viennent ces compétences, en particulier celles des performances exceptionnelles. Si l’origine génétique est l’assise des capacités d’un sujet, l’environnement et l’entraînement jouent un rôle plus important qu’on ne le pensait. Chez les chiens, les traits cognitifs individuels, et stables dans le temps, se dessinent entre deux et six mois, période délicate de l’imprégnation. Mais, si la plupart des chiots arrivent à un niveau quasiment identique au terme de cette période, l’éducation fera ensuite, et très rapidement, la différence. D’où l’indispensable travail de découverte des fonctions ou actions que le chiot, devenu chien, aura à faire au cours de sa vie. Laisser un jeune chien au chenil et confier son éducation aux seuls autres chiens de la meute est une perte de temps, et créé un retard irrécupérable chez le sujet qui perd ainsi une bonne partie de son capital intellectuel.

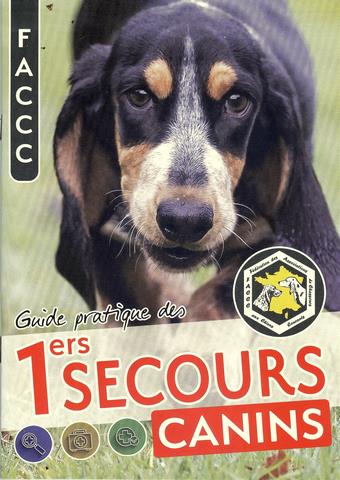

Certains chiens ont une capacité d’apprentissage plus développée que d’autres, et cette aptitude n’est pas passée inaperçue. Des chercheurs ont donc cherché à découvrir d’où viennent ces compétences, en particulier celles des performances exceptionnelles. Si l’origine génétique est l’assise des capacités d’un sujet, l’environnement et l’entraînement jouent un rôle plus important qu’on ne le pensait. Chez les chiens, les traits cognitifs individuels, et stables dans le temps, se dessinent entre deux et six mois, période délicate de l’imprégnation. Mais, si la plupart des chiots arrivent à un niveau quasiment identique au terme de cette période, l’éducation fera ensuite, et très rapidement, la différence. D’où l’indispensable travail de découverte des fonctions ou actions que le chiot, devenu chien, aura à faire au cours de sa vie. Laisser un jeune chien au chenil et confier son éducation aux seuls autres chiens de la meute est une perte de temps, et créé un retard irrécupérable chez le sujet qui perd ainsi une bonne partie de son capital intellectuel. Sans prétention technique, il est la base des premiers gestes à faire en cas de problème avec un chien, dans les troubles les plus courants qu’il est susceptible de rencontrer en, et hors action de chasse. De la trousse de secours au transport et déplacement d’un chien blessé, les atteintes les plus courantes sont traités en trois phases : symptômes et description, les bons gestes à faire, les gestes à éviter ou le matériel nécessaire pour prodiguer les premiers secours d’urgence, avant l’arrivée du chien malade ou blessé chez le vétérinaire. Les pathologies traitées sont : arrêt cardiaque, chenilles processionnaires, coup de chaud, dilatation et torsion d’estomac, état de choc, éventration, hémorragie interne, hypoglycémie, fracture de membre, morsure de serpent, plaie, plaie hémorragique, pneumothorax, problème oculaire. Les conseils pratiques : transporter un chien blessé, improviser un brancard, improviser une muselière, bon à savoir et à faire. Pour se le procurer, s’adresser à son AFACCC départementale.

Sans prétention technique, il est la base des premiers gestes à faire en cas de problème avec un chien, dans les troubles les plus courants qu’il est susceptible de rencontrer en, et hors action de chasse. De la trousse de secours au transport et déplacement d’un chien blessé, les atteintes les plus courantes sont traités en trois phases : symptômes et description, les bons gestes à faire, les gestes à éviter ou le matériel nécessaire pour prodiguer les premiers secours d’urgence, avant l’arrivée du chien malade ou blessé chez le vétérinaire. Les pathologies traitées sont : arrêt cardiaque, chenilles processionnaires, coup de chaud, dilatation et torsion d’estomac, état de choc, éventration, hémorragie interne, hypoglycémie, fracture de membre, morsure de serpent, plaie, plaie hémorragique, pneumothorax, problème oculaire. Les conseils pratiques : transporter un chien blessé, improviser un brancard, improviser une muselière, bon à savoir et à faire. Pour se le procurer, s’adresser à son AFACCC départementale.