Faut-il entretenir aussi ses cartouches ? Mais oui, c’est une évidence. Il ne faut pas oublier que les conditions de chasse ne sont pas toujours clémentes.  On pourrait supposer qu’une fois calée confortablement dans la chambre de l’arme, la cartouche est bien à l’abri des précipitations. Ce n’est pas le cas. Le côté bouche est toujours ouvert, et, en se rendant au poste, combien d’entre nous portent le canon vers le bas ? Peu sans doute. Durant toute la période de transport, canon dirigé vers le haut, l’eau peut pénétrer sans retenue les jours de pluie. Certes, l’ouverture n’a pas la taille d’un pluviomètre, mais plus le calibre est important plus le risque est grand. Ne soyons pas pessimiste, il a fort peu de chance de se remplir… Cependant, le peu d’eau qui y pénétrera ne demandera qu’à couler vers le fond, et venir au contact des cartouches. Ainsi, elles seront encore humides quand, en fin de traque ou lors du changement de poste, l’arme sera déchargée. Evidemment, en pareille situation, rares sont ceux qui pensent à les sécher. Elles finissent invariablement par échouer au fond de la poche, ou mieux, rejoindre l’alvéole de la cartouchière. Victimes des lois du hasard, elles seront reprises pour charger l’arme à nouveau avec les éventuels inconvénients que l’on devine…

On pourrait supposer qu’une fois calée confortablement dans la chambre de l’arme, la cartouche est bien à l’abri des précipitations. Ce n’est pas le cas. Le côté bouche est toujours ouvert, et, en se rendant au poste, combien d’entre nous portent le canon vers le bas ? Peu sans doute. Durant toute la période de transport, canon dirigé vers le haut, l’eau peut pénétrer sans retenue les jours de pluie. Certes, l’ouverture n’a pas la taille d’un pluviomètre, mais plus le calibre est important plus le risque est grand. Ne soyons pas pessimiste, il a fort peu de chance de se remplir… Cependant, le peu d’eau qui y pénétrera ne demandera qu’à couler vers le fond, et venir au contact des cartouches. Ainsi, elles seront encore humides quand, en fin de traque ou lors du changement de poste, l’arme sera déchargée. Evidemment, en pareille situation, rares sont ceux qui pensent à les sécher. Elles finissent invariablement par échouer au fond de la poche, ou mieux, rejoindre l’alvéole de la cartouchière. Victimes des lois du hasard, elles seront reprises pour charger l’arme à nouveau avec les éventuels inconvénients que l’on devine…

Balistique de but… pour gagner en efficacité

Partant du principe que « qui peut le plus, peu le moins », les chargements les plus puissants sont à la mode, efficaces sur des forts sangliers qui se dérobent à petite allure, mais souvent avec un temps de retard sur des animaux plus petits, qui passent les layons comme des fusées, quand ils ont les chiens aux trousses. A la sortie d’un canon de la longueur optimum préconisée par l’encartoucheur, une balle de 18,5 grammes (285 gr) se déplace, selon les tables de tir, à environ 680 m/s, et moins dans des tubes plus courts (environ 660 m/s, voir 620 m/s) à la distance de 42 mètres. On est très loin des 865 m/s de vitesse initiale d'une 180 grains (11,6 g) Dual Core 300 Winchester magnum, tirée dans un canon de 52 cm qui, à 42 mètres, est toujours animée d'une vitesse d'environ 830 m/s.

Partant du principe que « qui peut le plus, peu le moins », les chargements les plus puissants sont à la mode, efficaces sur des forts sangliers qui se dérobent à petite allure, mais souvent avec un temps de retard sur des animaux plus petits, qui passent les layons comme des fusées, quand ils ont les chiens aux trousses. A la sortie d’un canon de la longueur optimum préconisée par l’encartoucheur, une balle de 18,5 grammes (285 gr) se déplace, selon les tables de tir, à environ 680 m/s, et moins dans des tubes plus courts (environ 660 m/s, voir 620 m/s) à la distance de 42 mètres. On est très loin des 865 m/s de vitesse initiale d'une 180 grains (11,6 g) Dual Core 300 Winchester magnum, tirée dans un canon de 52 cm qui, à 42 mètres, est toujours animée d'une vitesse d'environ 830 m/s.

On comprend donc pourquoi, si l'on ne maîtrise pas le swing de son tir, c'est derrière à tous les coups, ou presque. Si vous êtes dans cette situation, ou si vous estimez que les « mauvaises » balles sont trop fréquentes, il convient d'envisager un changement de munition, en optant pour un chargement nettement plus véloce, sans oublier que la structure de la balle devra permettre une vitesse d'impact à haute vitesse, sans se disloquer. Et puis, pour bien prendre les choses en main avant la prochaine ouverture, il vous reste un mois pour faire des essais en stand de tir, déjà sur cible pour vous prouver que le système de visée de votre arme est bien réglé, puis sur sanglier courant en augmentant très progressivement sa vitesse de défilement. Ce sera une première prise de confiance…

On comprend donc pourquoi, si l'on ne maîtrise pas le swing de son tir, c'est derrière à tous les coups, ou presque. Si vous êtes dans cette situation, ou si vous estimez que les « mauvaises » balles sont trop fréquentes, il convient d'envisager un changement de munition, en optant pour un chargement nettement plus véloce, sans oublier que la structure de la balle devra permettre une vitesse d'impact à haute vitesse, sans se disloquer. Et puis, pour bien prendre les choses en main avant la prochaine ouverture, il vous reste un mois pour faire des essais en stand de tir, déjà sur cible pour vous prouver que le système de visée de votre arme est bien réglé, puis sur sanglier courant en augmentant très progressivement sa vitesse de défilement. Ce sera une première prise de confiance… La seule balle réellement immobilisante est donc celle qui sectionne la moelle épinière en position haute, cervicale ou thoracique, dont la conséquence immédiate est la suppression de la mobilité et de la douleur en aval. Bien qu’elle ne soit pas mortelle, cette balle fait chuter instantanément l'animal d'un bloc, le privant de toute action motrice. Plus elle sera située haute dans le canal rachidien, plus le coma sera profond. Cette balle est assez fréquente, puisque la zone à atteindre sur un gibier de profil est étendue en longueur, allant de la tête jusqu'au bassin. Faut-il la rechercher ? Pas spécialement, car si la zone est longue, elle est aussi étroite. La balle idéalement placée reste donc la balle qui touche derrière l’épaule, immobilisante si elle est haute, mortelle car de cœur, si elle est plus basse. Mais quand la victime n’a plus aucun moyen physique de se rebeller ou de fuir, sa vie doit être interrompue le plus rapidement possible.

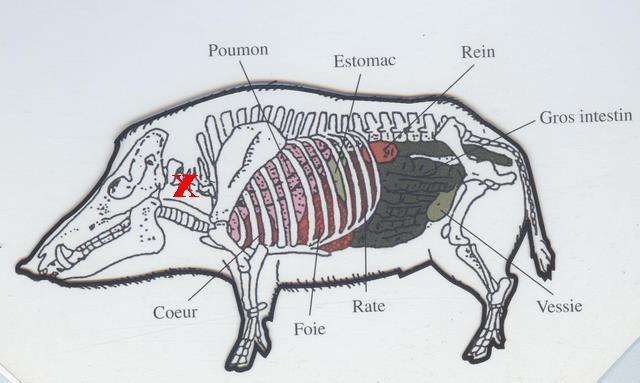

La seule balle réellement immobilisante est donc celle qui sectionne la moelle épinière en position haute, cervicale ou thoracique, dont la conséquence immédiate est la suppression de la mobilité et de la douleur en aval. Bien qu’elle ne soit pas mortelle, cette balle fait chuter instantanément l'animal d'un bloc, le privant de toute action motrice. Plus elle sera située haute dans le canal rachidien, plus le coma sera profond. Cette balle est assez fréquente, puisque la zone à atteindre sur un gibier de profil est étendue en longueur, allant de la tête jusqu'au bassin. Faut-il la rechercher ? Pas spécialement, car si la zone est longue, elle est aussi étroite. La balle idéalement placée reste donc la balle qui touche derrière l’épaule, immobilisante si elle est haute, mortelle car de cœur, si elle est plus basse. Mais quand la victime n’a plus aucun moyen physique de se rebeller ou de fuir, sa vie doit être interrompue le plus rapidement possible.  Les balles « d’achèvement » sont malheureusement quelquefois nécessaires, mais présentent souvent un choix difficile à faire dans l’urgence de la situation. Contrairement aux idées reçues, la balle de front est celle qui procure le plus de déboires, car difficile à mettre en œuvre, surtout lorsqu’il s’agit d’un sanglier susceptible de charger, et qu'un ou plusieurs chiens l'accompagnent. Les possibilités de fragmentations multiples, ou de tangente sur l'os frontal, sont le lot courant de toutes les atteintes de face. Dans l'état d'urgence où l'on se retrouve parfois, la tentation est grande d'en finir, mais que d'accidents pour les chiens. Il convient donc d'attendre et d'agir sans précipitation… et sans jamais oublier que, malgré tout, le risque subsiste. La balle d'achèvement radicale se tire quand l’animal est de profil, à la base de l'oreille, quelques centimètres en dessous, et vers l'arrière. Ainsi, le projectile ira se perdre dans la masse osseuse céphalique, sans trop de risques de fragmentations aberrantes, sur un animal de poids élevé.

Les balles « d’achèvement » sont malheureusement quelquefois nécessaires, mais présentent souvent un choix difficile à faire dans l’urgence de la situation. Contrairement aux idées reçues, la balle de front est celle qui procure le plus de déboires, car difficile à mettre en œuvre, surtout lorsqu’il s’agit d’un sanglier susceptible de charger, et qu'un ou plusieurs chiens l'accompagnent. Les possibilités de fragmentations multiples, ou de tangente sur l'os frontal, sont le lot courant de toutes les atteintes de face. Dans l'état d'urgence où l'on se retrouve parfois, la tentation est grande d'en finir, mais que d'accidents pour les chiens. Il convient donc d'attendre et d'agir sans précipitation… et sans jamais oublier que, malgré tout, le risque subsiste. La balle d'achèvement radicale se tire quand l’animal est de profil, à la base de l'oreille, quelques centimètres en dessous, et vers l'arrière. Ainsi, le projectile ira se perdre dans la masse osseuse céphalique, sans trop de risques de fragmentations aberrantes, sur un animal de poids élevé.  De cette expression, on en déduit la formule souvent citée de l’énergie cinétique : Ec

De cette expression, on en déduit la formule souvent citée de l’énergie cinétique : Ec  Il est bien évident que la masse des gaz de combustion est égale à la masse de la charge propulsive. Obéissant à la loi de la conservation de la quantité de mouvement, l’arme et le projectile étant initialement au repos, les calculs montrent que le rapport des vitesses est égal au rapport inverse des masses. D’où, quand la balle sort du canon, la vitesse de recul de l’arme devient : (36

Il est bien évident que la masse des gaz de combustion est égale à la masse de la charge propulsive. Obéissant à la loi de la conservation de la quantité de mouvement, l’arme et le projectile étant initialement au repos, les calculs montrent que le rapport des vitesses est égal au rapport inverse des masses. D’où, quand la balle sort du canon, la vitesse de recul de l’arme devient : (36  Cela n’aurait pas permis de les confronter, dans des situations de chasse sur des animaux de type et de poids différents, compte tenu du peu d’occasions de tir. C’est pourquoi nous avons choisi de procéder à des essais de terrain en utilisant une seule balle lors des premières semaines de chasse à l’approche, sur sangliers et brocards.

Cela n’aurait pas permis de les confronter, dans des situations de chasse sur des animaux de type et de poids différents, compte tenu du peu d’occasions de tir. C’est pourquoi nous avons choisi de procéder à des essais de terrain en utilisant une seule balle lors des premières semaines de chasse à l’approche, sur sangliers et brocards.  Notre choix unique s’est porté sur la balle HIT de RWS, afin de tester l’efficacité de cette munition en situation réelle sur sangliers et brocards. Bien évidemment, ce test n’a pas la prétention d’analyser scientifiquement le projectile utilisé, ni de constituer une expertise balistique de la munition, mais de constater les résultats moyens obtenus avec cette balle HIT, sur des distances comprises entre 22 mètres et 192 mètres, comme on en rencontre régulièrement en chasse d’approche ou d’affût. Les balles ont été tirées dans une carabine à verrou Sauer 100, équipée d’une lunette Khales Hélia 3 (3-10 x 50), en calibre 7 RM. L’ensemble est complété par un modérateur de son Freyr et Devik 269. Tous les tirs relatés ici ont été effectués en juillet 2024, sur un territoire méditerranéen mêlant maquis, vignes, garrigue et jachères…

Notre choix unique s’est porté sur la balle HIT de RWS, afin de tester l’efficacité de cette munition en situation réelle sur sangliers et brocards. Bien évidemment, ce test n’a pas la prétention d’analyser scientifiquement le projectile utilisé, ni de constituer une expertise balistique de la munition, mais de constater les résultats moyens obtenus avec cette balle HIT, sur des distances comprises entre 22 mètres et 192 mètres, comme on en rencontre régulièrement en chasse d’approche ou d’affût. Les balles ont été tirées dans une carabine à verrou Sauer 100, équipée d’une lunette Khales Hélia 3 (3-10 x 50), en calibre 7 RM. L’ensemble est complété par un modérateur de son Freyr et Devik 269. Tous les tirs relatés ici ont été effectués en juillet 2024, sur un territoire méditerranéen mêlant maquis, vignes, garrigue et jachères… Laissons de côté ces projectiles qui blessent plus qu’ils ne tuent, les chevrotines, dont certains pensent encore qu’elles pourraient être une solution pour limiter les risques d’accidents, et regardons de plus près certains calibres dits « standards », qui mériteraient bien de passer dans la qualification supérieure, très porteuse en marketing. Pour y voir plus clair, disons que, de façon arbitraire, la pression maximum (Pmax) d’une cartouche « Magnum » commence à partir de 4 200 bars. Les munitions dites « standard » sont donc celles qui sont sous cette limite, et nous les avons triées et classées par les « bars ». Plaçons-nous maintenant dans le champ référentiel avec ces cartouches issues des calibres utilisés au cours des deux guerres mondiales, le .30-06 (4 050 bars) et le 8x57 JS (3 900 bars). Puis, sont arrivés des calibres modernes plus toniques, dont les pressions sont comprises entre 4000 et 4200 bars : le 7x64, le .308 Winchester et autres… Avec ces premières données, on voit donc que le « standard » est suffisant pour quasiment tout faire en Europe. Comme point de repère, nous avons gardé ce que les « spécialistes » de la chasse aux gros sangliers européens demandent, c’est-à-dire 2 400 joules à l’impact. Hors des « magnums », classés par groupe de diamètre, abordons tout d’abord les plus petits…

Laissons de côté ces projectiles qui blessent plus qu’ils ne tuent, les chevrotines, dont certains pensent encore qu’elles pourraient être une solution pour limiter les risques d’accidents, et regardons de plus près certains calibres dits « standards », qui mériteraient bien de passer dans la qualification supérieure, très porteuse en marketing. Pour y voir plus clair, disons que, de façon arbitraire, la pression maximum (Pmax) d’une cartouche « Magnum » commence à partir de 4 200 bars. Les munitions dites « standard » sont donc celles qui sont sous cette limite, et nous les avons triées et classées par les « bars ». Plaçons-nous maintenant dans le champ référentiel avec ces cartouches issues des calibres utilisés au cours des deux guerres mondiales, le .30-06 (4 050 bars) et le 8x57 JS (3 900 bars). Puis, sont arrivés des calibres modernes plus toniques, dont les pressions sont comprises entre 4000 et 4200 bars : le 7x64, le .308 Winchester et autres… Avec ces premières données, on voit donc que le « standard » est suffisant pour quasiment tout faire en Europe. Comme point de repère, nous avons gardé ce que les « spécialistes » de la chasse aux gros sangliers européens demandent, c’est-à-dire 2 400 joules à l’impact. Hors des « magnums », classés par groupe de diamètre, abordons tout d’abord les plus petits… Toute augmentation du taux métabolique qui survient à la suite d’une blessure doit être alimentée en énergie, nécessaire à la cicatrisation des plaies et aux processus associés, souvent par la mobilisation et la dégradation des réserves. Cette nécessité peut mortellement se compliquer, si le préjudice entraîne la perte directe et totale de ce stock d’énergie. Des études, portant sur les réponses physiologiques des animaux aux blessures, n’ont pris en compte cette possibilité que pour quelques espèces, en général les plus sujettes à risques (espèces sauvages chassables, espèces domestiques de travail). Dans leur conclusion, les chercheurs précisent que : « Une blessure, quelle qu’elle soit, entraîne une mobilisation d'énergie par des changements dans la teneur en glucose, en lipides et en protéines. C’est principalement cette diminution de la teneur en lipides, au cours de la période de régénération, qui entraine la réduction de la graisse corporelle du sujet atteint, et ce pour plusieurs mois. La vitesse et l’ampleur de la consommation d’énergie suggèrent donc que les blessures ont rapidement des conséquences sur le fonctionnement de l’animal dans son ensemble, et il reste encore beaucoup à comprendre sur les changements métaboliques induits par une blessure, soulignant la nécessité d'une recherche intégrative sur ce sujet… ».

Toute augmentation du taux métabolique qui survient à la suite d’une blessure doit être alimentée en énergie, nécessaire à la cicatrisation des plaies et aux processus associés, souvent par la mobilisation et la dégradation des réserves. Cette nécessité peut mortellement se compliquer, si le préjudice entraîne la perte directe et totale de ce stock d’énergie. Des études, portant sur les réponses physiologiques des animaux aux blessures, n’ont pris en compte cette possibilité que pour quelques espèces, en général les plus sujettes à risques (espèces sauvages chassables, espèces domestiques de travail). Dans leur conclusion, les chercheurs précisent que : « Une blessure, quelle qu’elle soit, entraîne une mobilisation d'énergie par des changements dans la teneur en glucose, en lipides et en protéines. C’est principalement cette diminution de la teneur en lipides, au cours de la période de régénération, qui entraine la réduction de la graisse corporelle du sujet atteint, et ce pour plusieurs mois. La vitesse et l’ampleur de la consommation d’énergie suggèrent donc que les blessures ont rapidement des conséquences sur le fonctionnement de l’animal dans son ensemble, et il reste encore beaucoup à comprendre sur les changements métaboliques induits par une blessure, soulignant la nécessité d'une recherche intégrative sur ce sujet… ». Il s’agit donc de gérer l’abondance, et ça, volontairement chez certains adjudicataires, ou involontairement dans des petites sociétés en mal de recrutement, on peine à le faire… Si chaque tireur retire une satisfaction légitime à se prouver qu’il ne figure pas parmi les mauvais, à la chasse, il ne faut pas confondre le plaisir du tir avec le plaisir, malsain et à proscrire, de tuer un animal. La société moderne, qui s’est écartée de la nature, ne comprend plus que le chasseur puisse maintenir avec elle des liens privilégiés et connaître des plaisirs, dont le tir, partie infime de l’acte de chasse, a pour but de mettre fin à une vie.

Il s’agit donc de gérer l’abondance, et ça, volontairement chez certains adjudicataires, ou involontairement dans des petites sociétés en mal de recrutement, on peine à le faire… Si chaque tireur retire une satisfaction légitime à se prouver qu’il ne figure pas parmi les mauvais, à la chasse, il ne faut pas confondre le plaisir du tir avec le plaisir, malsain et à proscrire, de tuer un animal. La société moderne, qui s’est écartée de la nature, ne comprend plus que le chasseur puisse maintenir avec elle des liens privilégiés et connaître des plaisirs, dont le tir, partie infime de l’acte de chasse, a pour but de mettre fin à une vie. Comment peut-on prendre du plaisir à tuer des animaux interrogent les anti-chasse extrémistes, jamais ou rarement préoccupés par la gestion de la faune sauvage et la sauvegarde d’un patrimoine commun, la forêt. Eviter le surnombre ou la disparition du petit ou grand gibier reste confié aux seuls chasseurs, qui peuvent trouver dans cette activité une source de contentement. Dans un univers où tout tend à éliminer l’arme à feu individuelle, il est naïf de croire que le chasseur la détient, et en use à l’envi. Le tir, avec une arme à feu ou un arc, est une notion qui va de pair avec l’expérience, l’adresse et l’habileté. Tuer un animal n’est pas une fin en soi, mais une étape vers les objectifs à atteindre, de plus en plus fixés aujourd’hui par des plans de chasse. La seule constante à la chasse doit donc être le comportement du chasseur, seul au milieu d’un monde d’impressions, de bruits, d’odeurs, de mouvements, dans lequel le plaisir du tir, paradoxalement, est parfois celui de ne pas tirer. Ce plaisir est celui qu’il est agréable de partager, dans le cadre des règlements et des consignes, et toujours dans le souci de la sécurité. Une arme de chasse est destinée à tuer, pas à blesser. A la chasse, le tir ne relève donc pas de l’exploit sportif, et la satisfaction que l’on peut en retirer est celle d’avoir placé une bonne balle, après s’être donné toutes les chances de tuer net.

Comment peut-on prendre du plaisir à tuer des animaux interrogent les anti-chasse extrémistes, jamais ou rarement préoccupés par la gestion de la faune sauvage et la sauvegarde d’un patrimoine commun, la forêt. Eviter le surnombre ou la disparition du petit ou grand gibier reste confié aux seuls chasseurs, qui peuvent trouver dans cette activité une source de contentement. Dans un univers où tout tend à éliminer l’arme à feu individuelle, il est naïf de croire que le chasseur la détient, et en use à l’envi. Le tir, avec une arme à feu ou un arc, est une notion qui va de pair avec l’expérience, l’adresse et l’habileté. Tuer un animal n’est pas une fin en soi, mais une étape vers les objectifs à atteindre, de plus en plus fixés aujourd’hui par des plans de chasse. La seule constante à la chasse doit donc être le comportement du chasseur, seul au milieu d’un monde d’impressions, de bruits, d’odeurs, de mouvements, dans lequel le plaisir du tir, paradoxalement, est parfois celui de ne pas tirer. Ce plaisir est celui qu’il est agréable de partager, dans le cadre des règlements et des consignes, et toujours dans le souci de la sécurité. Une arme de chasse est destinée à tuer, pas à blesser. A la chasse, le tir ne relève donc pas de l’exploit sportif, et la satisfaction que l’on peut en retirer est celle d’avoir placé une bonne balle, après s’être donné toutes les chances de tuer net. Les tireurs placés en plaine mais en lisière du bois, ont souvent un temps de retard sur les animaux débuchant. Dans ces conditions, la visée ne devient effective qu'après un parcours conséquent de ces derniers à découvert, occasionnant souvent ces blessures basses, pas toujours constatées lors du tir, laissant des animaux blessés sur le terrain, sans intervention de recherche programmée. En revanche, les blessures hautes des membres, fractures de l'omoplate, de l'épiphyse proximale de l'humérus au membre antérieur, du fémur au membre postérieur, ralentissent, voire immobilisent très vite l'animal, d'autant que ces blessures s'incrustent la plupart du temps en profondeur, dans l'entrée de la poitrine ou dans le bassin. Un grand cerf ou un lourd quartanier est pratiquement condamné à l'immobilité par une telle blessure, dès lors qu'une épaule ou une cuisse est très fracturée. Cela permet, toutes les mesures de sécurité ayant été prises, d’intervenir rapidement pour écourter l'agonie d'un animal.

Les tireurs placés en plaine mais en lisière du bois, ont souvent un temps de retard sur les animaux débuchant. Dans ces conditions, la visée ne devient effective qu'après un parcours conséquent de ces derniers à découvert, occasionnant souvent ces blessures basses, pas toujours constatées lors du tir, laissant des animaux blessés sur le terrain, sans intervention de recherche programmée. En revanche, les blessures hautes des membres, fractures de l'omoplate, de l'épiphyse proximale de l'humérus au membre antérieur, du fémur au membre postérieur, ralentissent, voire immobilisent très vite l'animal, d'autant que ces blessures s'incrustent la plupart du temps en profondeur, dans l'entrée de la poitrine ou dans le bassin. Un grand cerf ou un lourd quartanier est pratiquement condamné à l'immobilité par une telle blessure, dès lors qu'une épaule ou une cuisse est très fracturée. Cela permet, toutes les mesures de sécurité ayant été prises, d’intervenir rapidement pour écourter l'agonie d'un animal.  Au début des années 2000, la pointe souple et la pointe à flèche faisaient leur apparition sur le marché. Elles ont rapidement conquis un grand nombre de chasseurs qui les trouvaient plus efficaces, car plus résistantes, elles conservaient leur poids, en particulier à courte portée. Puis, en 2004, les fabricants de balles de Speer à Lewiston, dans l'Idaho, une société sœur de Federal Premium, franchissaient une nouvelle étape en fusionnant le noyau et la gaine de manière électrochimique, au niveau moléculaire par placage au cuivre.

Au début des années 2000, la pointe souple et la pointe à flèche faisaient leur apparition sur le marché. Elles ont rapidement conquis un grand nombre de chasseurs qui les trouvaient plus efficaces, car plus résistantes, elles conservaient leur poids, en particulier à courte portée. Puis, en 2004, les fabricants de balles de Speer à Lewiston, dans l'Idaho, une société sœur de Federal Premium, franchissaient une nouvelle étape en fusionnant le noyau et la gaine de manière électrochimique, au niveau moléculaire par placage au cuivre.  Ce procédé a rendu les balles encore plus résistantes et plus concentriques, ce qui a permis d'augmenter notablement leur précision. Partant d’un noyau de plomb en forme de pilule, il est plongé dans un bain de cuivre, et stimulé par des produits chimiques et les impulsions électriques, le cuivre adhère au plomb, comme s'il n'en formait qu'un. La balle est ensuite martelée pour lui donner sa forme définitive. Depuis, les pratiques ont changé dans le monde de la chasse et avec l’arrivée des nouveaux mécanismes, des détentes, des canons, des propulseurs et des optiques améliorés, les chasseurs, particulièrement en chasse individuelle, peuvent tirer plus loin, tout en restant très précis. Il fallait donc que les balles suivent ces progrès techniques. Les ingénieurs ont travaillé l’aérodynamisme des projectiles, pour tendre un peu plus la trajectoire et booster ainsi l'énergie à longue portée. C’est ainsi qu’ils ont constaté que les pointes en polymère augmentaient les performances des balles, en réduisant la traînée tout en améliorant leur coefficient balistique.

Ce procédé a rendu les balles encore plus résistantes et plus concentriques, ce qui a permis d'augmenter notablement leur précision. Partant d’un noyau de plomb en forme de pilule, il est plongé dans un bain de cuivre, et stimulé par des produits chimiques et les impulsions électriques, le cuivre adhère au plomb, comme s'il n'en formait qu'un. La balle est ensuite martelée pour lui donner sa forme définitive. Depuis, les pratiques ont changé dans le monde de la chasse et avec l’arrivée des nouveaux mécanismes, des détentes, des canons, des propulseurs et des optiques améliorés, les chasseurs, particulièrement en chasse individuelle, peuvent tirer plus loin, tout en restant très précis. Il fallait donc que les balles suivent ces progrès techniques. Les ingénieurs ont travaillé l’aérodynamisme des projectiles, pour tendre un peu plus la trajectoire et booster ainsi l'énergie à longue portée. C’est ainsi qu’ils ont constaté que les pointes en polymère augmentaient les performances des balles, en réduisant la traînée tout en améliorant leur coefficient balistique.  Si l’appui contre un arbre constitue la manière la plus simple de stabiliser son tir, il est toujours possible de tailler une canne de pirsch sur place, en évitant d'enlever l'écorce du bois et en limitant la visibilité de la taille des extrémités de la fourche. Le plus simple est encore que les biseaux de coupe soient face au chasseur. Ensuite, il suffira de frotter les parties blanches avec de la terre ou tout simplement de l’humus de la forêt, pour limiter considérablement leur visibilité.

Si l’appui contre un arbre constitue la manière la plus simple de stabiliser son tir, il est toujours possible de tailler une canne de pirsch sur place, en évitant d'enlever l'écorce du bois et en limitant la visibilité de la taille des extrémités de la fourche. Le plus simple est encore que les biseaux de coupe soient face au chasseur. Ensuite, il suffira de frotter les parties blanches avec de la terre ou tout simplement de l’humus de la forêt, pour limiter considérablement leur visibilité.  Un autre accessoire peut être très utile, le sac à dos posé sur une souche ou sur un rocher. Il permettra une bonne stabilité du tir, tout en limitant les vibrations parasites que l'on peut rencontrer en appuyant le fût de son arme sur une surface dure. Rappelons que l'appui du canon directement sur une canne, un sac ou un rocher, est le plus sûr moyen de manquer sa cible, pour cause de perturbation des vibrations du canon, qui engendre un tir aberrant. Dans la panoplie des moyens d'appui, nous avons également le bipied fixé à l'avant de la crosse de la carabine. Il est clair que si le canon n'est pas parfaitement flottant, le tir avec le bipied ne sera d'aucun secours et engendrera un tir fantasque, dans la mesure où il produira le même effet qu'un appui direct du canon sur un corps dur. Voici donc quelques pistes qui devraient vous permettre de réaliser de bons tirs…

Un autre accessoire peut être très utile, le sac à dos posé sur une souche ou sur un rocher. Il permettra une bonne stabilité du tir, tout en limitant les vibrations parasites que l'on peut rencontrer en appuyant le fût de son arme sur une surface dure. Rappelons que l'appui du canon directement sur une canne, un sac ou un rocher, est le plus sûr moyen de manquer sa cible, pour cause de perturbation des vibrations du canon, qui engendre un tir aberrant. Dans la panoplie des moyens d'appui, nous avons également le bipied fixé à l'avant de la crosse de la carabine. Il est clair que si le canon n'est pas parfaitement flottant, le tir avec le bipied ne sera d'aucun secours et engendrera un tir fantasque, dans la mesure où il produira le même effet qu'un appui direct du canon sur un corps dur. Voici donc quelques pistes qui devraient vous permettre de réaliser de bons tirs…  La sueur en fait partie. Vous avez déjà dû remarquer que tous les bibelots en laiton voient leur brillance initiale se transformer en une apparence terne, après avoir été manipulés sans précaution.

La sueur en fait partie. Vous avez déjà dû remarquer que tous les bibelots en laiton voient leur brillance initiale se transformer en une apparence terne, après avoir été manipulés sans précaution.  Il en est de même pour des cartouches qui ont stagné dans une cartouchière en cuir. Si, en outre, elle est humide, les sels qui ont servi au tannage du cuir vont se dissoudre et se répandre à la surface des douilles. Le résultat ne se fera pas attendre, elles se couvriront d’un sel du plus beau bleu vert qui ne favorisera pas le chargement de la carabine, notamment si c’est une semi-automatique. Si on laisse le processus se développer, la douille peut même se percer, auquel cas le tir risque de s’accompagner d’un beau reflux de gaz vers l’arrière. L’oxydation de la douille peut aussi s’accompagner de celle de la balle. A priori, ça ne remettra pas en cause les qualités balistiques du projectile, tout du moins pour le tir aux distances habituelles de battue, c’est-à-dire une quarantaine de mètres. Mais il n’en sera pas de même si le tir du sanglier doit se faire à des distances plus longues…

Il en est de même pour des cartouches qui ont stagné dans une cartouchière en cuir. Si, en outre, elle est humide, les sels qui ont servi au tannage du cuir vont se dissoudre et se répandre à la surface des douilles. Le résultat ne se fera pas attendre, elles se couvriront d’un sel du plus beau bleu vert qui ne favorisera pas le chargement de la carabine, notamment si c’est une semi-automatique. Si on laisse le processus se développer, la douille peut même se percer, auquel cas le tir risque de s’accompagner d’un beau reflux de gaz vers l’arrière. L’oxydation de la douille peut aussi s’accompagner de celle de la balle. A priori, ça ne remettra pas en cause les qualités balistiques du projectile, tout du moins pour le tir aux distances habituelles de battue, c’est-à-dire une quarantaine de mètres. Mais il n’en sera pas de même si le tir du sanglier doit se faire à des distances plus longues…

Mais cela se révéla impossible, car aujourd’hui encore, aucune théorie physique ne permet de prévoir avec certitude le comportement d’un projectile dans le corps d’un animal. Après la guerre de 14/18, le général Journée, l’un des précurseurs de la balistique moderne, a établi un rapport entre l'énergie et la puissance destructrice des projectiles, dans son ouvrage « Tir des fusils de chasse », paru chez Gauthier-Villars en 1920. Il avança l'idée d'un indice de pénétration des projectiles dans les parties molles des animaux, sensiblement proportionnel à leur énergie cinétique par unité de surface. Ce que l’on sait sur les munitions c’est que, à énergie égale, les impacts de deux projectiles de calibres différents, ne produiront pas les mêmes effets. Plus récemment, des travaux expérimentaux sur l’efficacité des projectiles de chasse, ont montré l’importance primordiale de la masse et de la vitesse…

Mais cela se révéla impossible, car aujourd’hui encore, aucune théorie physique ne permet de prévoir avec certitude le comportement d’un projectile dans le corps d’un animal. Après la guerre de 14/18, le général Journée, l’un des précurseurs de la balistique moderne, a établi un rapport entre l'énergie et la puissance destructrice des projectiles, dans son ouvrage « Tir des fusils de chasse », paru chez Gauthier-Villars en 1920. Il avança l'idée d'un indice de pénétration des projectiles dans les parties molles des animaux, sensiblement proportionnel à leur énergie cinétique par unité de surface. Ce que l’on sait sur les munitions c’est que, à énergie égale, les impacts de deux projectiles de calibres différents, ne produiront pas les mêmes effets. Plus récemment, des travaux expérimentaux sur l’efficacité des projectiles de chasse, ont montré l’importance primordiale de la masse et de la vitesse…