Le comte Charles-Henri de la Futaie mourut à quarante-cinq ans. Mort stupide d’ailleurs, dans un accident d’automobile... Il roulait, ce matin-là, sur la petite route de Vacquemont, pour aller faire l’ouverture au bois dans sa chasse de Bellegorge.  Le temps était beau, le moteur de la petite voiture de sport tournait rond et le compteur oscillait gentiment entre 70 et 80 kilomètres à l’heure. Charles-Henri était arrivé le matin même de Vichy où il avait gagné, la veille et pour la troisième fois, le grand prix du tir aux pigeons. Le score était sans équivoque : 99/100. Juste le temps de prendre ses bottes, son griffon Kortal et Aurèlie, une magnifique jeune femme blonde qui avait accepté de l’accompagner pour ce week-end champêtre. Charles-Henri nageait dans le bonheur, la vie était on ne peut plus belle. Il tourna la tête vers Aurèlie et pensant confusément aux joies du soir, sentit un délicieux frisson lui courir entre les épaules. C’est à ce moment que l’énorme camion déboucha du virage… Quand Charles-Henri ouvrit les yeux, il se trouvait dans une vaste pièce peu éclairée. Dans un angle, deux hommes à barbe blanche le regardaient. Le plus âgé lui demanda : « Vous êtes Charles-Henri de la Futaie n’est ce pas, fils de… voyons… » et il feuilleta un gros livre aux pages jaunies par le temps. « Ah, voilà ! Charles-Henri de la Futaie, fils de Louis-Arsène de la Futaie et de Marie-Thérèse du Chossoy. Oui, bof, pas très brillant en somme ! ». Charles-Henri osa timidement : « Monsieur, enfin… Monseigneur, je veux dire… », « Appelez le Saint Pierre, tout simplement. Moi, je suis Hubert, votre Patron » dit le deuxième personnage. « Très heureux » répondit Charles-Henri avec une gracieuse inclinaison de la tête...

Le temps était beau, le moteur de la petite voiture de sport tournait rond et le compteur oscillait gentiment entre 70 et 80 kilomètres à l’heure. Charles-Henri était arrivé le matin même de Vichy où il avait gagné, la veille et pour la troisième fois, le grand prix du tir aux pigeons. Le score était sans équivoque : 99/100. Juste le temps de prendre ses bottes, son griffon Kortal et Aurèlie, une magnifique jeune femme blonde qui avait accepté de l’accompagner pour ce week-end champêtre. Charles-Henri nageait dans le bonheur, la vie était on ne peut plus belle. Il tourna la tête vers Aurèlie et pensant confusément aux joies du soir, sentit un délicieux frisson lui courir entre les épaules. C’est à ce moment que l’énorme camion déboucha du virage… Quand Charles-Henri ouvrit les yeux, il se trouvait dans une vaste pièce peu éclairée. Dans un angle, deux hommes à barbe blanche le regardaient. Le plus âgé lui demanda : « Vous êtes Charles-Henri de la Futaie n’est ce pas, fils de… voyons… » et il feuilleta un gros livre aux pages jaunies par le temps. « Ah, voilà ! Charles-Henri de la Futaie, fils de Louis-Arsène de la Futaie et de Marie-Thérèse du Chossoy. Oui, bof, pas très brillant en somme ! ». Charles-Henri osa timidement : « Monsieur, enfin… Monseigneur, je veux dire… », « Appelez le Saint Pierre, tout simplement. Moi, je suis Hubert, votre Patron » dit le deuxième personnage. « Très heureux » répondit Charles-Henri avec une gracieuse inclinaison de la tête...

Côté Loisirs, Les Récits...

Mais parfois, un gros noir en goguette, en transit entre deux forêts domaniales, passait par là, comme un touriste égaré qui s’arrête dans un village juste, pour la boulangerie. Bref, jusqu’à ce fameux dimanche de février, tout allait bien. Cependant, ce jour-là, le calme rural prit des RTT et se mua en avis de tempête. Deux événements majeurs étaient au programme : d’une part, la partie de chasse dominicale, et d’autre part, le match de foot, décisif pour la montée en division supérieure. Deux activités a priori sans rapport… Enfin, ça, c’était avant que la faune locale décide de faire du sport interdisciplinaire. D’un côté, l’équipe de foot jouait son avenir. De l’autre, les chasseurs avaient eu vent qu’un fort sanglier, vu dans la semaine précédente par plusieurs ramasseurs de champignons, traînait dans les parages. L’un jurait même avoir été poursuivi par la bête, mais comme il avait tendance à confondre un sanglier avec un labrador, tout le monde prenait l’info avec beaucoup de réserve. Mais problème : le gardien de but était aussi… le directeur de chasse, et il choisit la battue plutôt que les cages. Les supporters étaient furax, mais il avait sa logique : « des buts, on en prend tous les dimanches, mais un sanglier de cent kilos, c’est plus rare ! »...

Mais parfois, un gros noir en goguette, en transit entre deux forêts domaniales, passait par là, comme un touriste égaré qui s’arrête dans un village juste, pour la boulangerie. Bref, jusqu’à ce fameux dimanche de février, tout allait bien. Cependant, ce jour-là, le calme rural prit des RTT et se mua en avis de tempête. Deux événements majeurs étaient au programme : d’une part, la partie de chasse dominicale, et d’autre part, le match de foot, décisif pour la montée en division supérieure. Deux activités a priori sans rapport… Enfin, ça, c’était avant que la faune locale décide de faire du sport interdisciplinaire. D’un côté, l’équipe de foot jouait son avenir. De l’autre, les chasseurs avaient eu vent qu’un fort sanglier, vu dans la semaine précédente par plusieurs ramasseurs de champignons, traînait dans les parages. L’un jurait même avoir été poursuivi par la bête, mais comme il avait tendance à confondre un sanglier avec un labrador, tout le monde prenait l’info avec beaucoup de réserve. Mais problème : le gardien de but était aussi… le directeur de chasse, et il choisit la battue plutôt que les cages. Les supporters étaient furax, mais il avait sa logique : « des buts, on en prend tous les dimanches, mais un sanglier de cent kilos, c’est plus rare ! »... Les enfants, en galoches, enveloppés dans leurs pèlerines, guettaient chaque passage de jeep pour ramasser, en cachette de leurs parents, les chocolats et les chewing-gums que leur jetaient des soldats rigolards. Elle était insolite cette époque, avec d’un côté un monde éprouvé, usé, qui devait se reconstruire, et de l’autre, une jeunesse insouciante, qui ne pensait qu’aux filles et à la gaudriole. Pour ceux qui s’en souviennent encore, les années qui ont suivi la libération ont été terribles et aggravées par des hivers longs et rigoureux. Dans une France qui manquait de tout, les ruraux semblaient, malgré tout, privilégiés par rapport aux citadins. Les chènevières produisaient de précieux légumes et les affouages permettaient de se chauffer dès les premiers grands froids, la combine permettant de trouver le reste. Pas un lopin de terre n’était disponible dans ce pays qui avait appris les privations et l’autarcie. La chasse redevenait une activité autorisée et, après 5 années d’interdiction, les vieux fusils sortaient de leurs enveloppes graisseuses, elles-mêmes sorties des cachettes aménagées sous les planchers ou dans les charpentes des bâtiments. Inutile de préciser que ces années de stockage clandestin avaient eu raison du plus robuste métal et que, bien souvent, le pitoyable état ne montrait que des canons piqués, attaqués en profondeur par une rouille tenace, voire quelquefois percés ailleurs que sur leurs extrémités. Pour ces derniers, le sort en était jeté, mais pour les autres, la méthode souveraine pour les remettre en état consistait en un bain de pétrole et une application d’huile fournie par les Américains. Ainsi “rénovée”, la pétoire reprenait du service, comme une neuve… ou presque.

Les enfants, en galoches, enveloppés dans leurs pèlerines, guettaient chaque passage de jeep pour ramasser, en cachette de leurs parents, les chocolats et les chewing-gums que leur jetaient des soldats rigolards. Elle était insolite cette époque, avec d’un côté un monde éprouvé, usé, qui devait se reconstruire, et de l’autre, une jeunesse insouciante, qui ne pensait qu’aux filles et à la gaudriole. Pour ceux qui s’en souviennent encore, les années qui ont suivi la libération ont été terribles et aggravées par des hivers longs et rigoureux. Dans une France qui manquait de tout, les ruraux semblaient, malgré tout, privilégiés par rapport aux citadins. Les chènevières produisaient de précieux légumes et les affouages permettaient de se chauffer dès les premiers grands froids, la combine permettant de trouver le reste. Pas un lopin de terre n’était disponible dans ce pays qui avait appris les privations et l’autarcie. La chasse redevenait une activité autorisée et, après 5 années d’interdiction, les vieux fusils sortaient de leurs enveloppes graisseuses, elles-mêmes sorties des cachettes aménagées sous les planchers ou dans les charpentes des bâtiments. Inutile de préciser que ces années de stockage clandestin avaient eu raison du plus robuste métal et que, bien souvent, le pitoyable état ne montrait que des canons piqués, attaqués en profondeur par une rouille tenace, voire quelquefois percés ailleurs que sur leurs extrémités. Pour ces derniers, le sort en était jeté, mais pour les autres, la méthode souveraine pour les remettre en état consistait en un bain de pétrole et une application d’huile fournie par les Américains. Ainsi “rénovée”, la pétoire reprenait du service, comme une neuve… ou presque. Les maquis sont très actifs dans cette région et les « SS » font des patrouilles incessantes entre le chef-lieu et la sous-préfecture du nord du département. Ils font peur et tous se détournent à leur passage. La nuit, on entend parfois des tirs, mais on se refuse à poser des questions sur leurs origines, questions qui souvent pourraient être bien gênantes. À Autrecourt-sur-Aire, petit village de l’Argonne, toute la vie est concentrée sur le ravitaillement. Il faut savoir que Autrecourt est un haut lieu de la chasse et sa plaine est régulièrement pillée par les dignitaires allemands. Ils arrivent en bus le matin, sans prévenir, réquisitionnent tout ce qu’ils trouvent pour former un rabat et chassent toute la journée lièvres et perdreaux qui abondent. Les traques sont identiques et toujours menées de la même façon : une équipe chasse de Lavoye vers Ville-sur-Cousances, situé sur le flanc nord du territoire, pendant que l’autre chasse parallèlement de la fontaine de Saint-Avit à Hypécourt, flanc sud du secteur de chasse. Après un regroupement et une collation à la baraque des cantonniers, au-dessus d’Hipécourt et sous les regards envieux des Français, tout le monde revient par le Fond de l’Enfer, au centre du terroir, là où le gibier qui a échappé aux rabats précédents, est venu se réfugier...

Les maquis sont très actifs dans cette région et les « SS » font des patrouilles incessantes entre le chef-lieu et la sous-préfecture du nord du département. Ils font peur et tous se détournent à leur passage. La nuit, on entend parfois des tirs, mais on se refuse à poser des questions sur leurs origines, questions qui souvent pourraient être bien gênantes. À Autrecourt-sur-Aire, petit village de l’Argonne, toute la vie est concentrée sur le ravitaillement. Il faut savoir que Autrecourt est un haut lieu de la chasse et sa plaine est régulièrement pillée par les dignitaires allemands. Ils arrivent en bus le matin, sans prévenir, réquisitionnent tout ce qu’ils trouvent pour former un rabat et chassent toute la journée lièvres et perdreaux qui abondent. Les traques sont identiques et toujours menées de la même façon : une équipe chasse de Lavoye vers Ville-sur-Cousances, situé sur le flanc nord du territoire, pendant que l’autre chasse parallèlement de la fontaine de Saint-Avit à Hypécourt, flanc sud du secteur de chasse. Après un regroupement et une collation à la baraque des cantonniers, au-dessus d’Hipécourt et sous les regards envieux des Français, tout le monde revient par le Fond de l’Enfer, au centre du terroir, là où le gibier qui a échappé aux rabats précédents, est venu se réfugier...  Une grande pièce accueillante, chauffée par une large cheminée, jouxtait sur sa droite une cuisine et sur sa gauche un chenil cimenté, bien abrité des vents dominants, dans lequel s’ébattaient joyeusement une dizaine de chiens de toutes races, comprenant deux fox, un basset fauve de Bretagne, quatre nivernais et trois briquets de pays, des « barbouilloux » issus de croisements dont seule la nature a le secret. On devinait les origines à leur attitude, tenant bien plus du chien de troupeau que du chien de chasse. C’est là que, mon frère jumeau et moi, étions attendus par le maître des lieux, qui nous avait courtoisement invités à venir partager une journée de chasse aux sangliers, avec son équipe. Bien qu’originaires du bourg, que nous avions quitté très jeunes, c’était la première fois que nous étions conviés à une chasse dans les Lessinnes, dont la réputation et les récits de leurs succès nous parvenaient régulièrement par des parents et amis. Nous étions début décembre, période où les bêtes noires sont les moins discrètes, ce qui garantit souvent le succès des battues. Le nouveau tout-terrain de mon frère venait de prendre rang dans la cour, au milieu d’autres véhicules, arrivés avant nous. La journée, sans vent, sous un ciel dégagé, s'annonçait magnifique. Actionnaires et invités, une trentaine en tout, animaient la grande salle à manger, tous affairés devant la soupe au lard bien chaude que servait la femme du chef traqueur, préposée à la seule préparation des repas, la boisson étant une chose bien trop grave pour qu’on la retire à la délicatesse de chacun. Parmi cette joyeuse assemblée, deux femmes, costumées en chasseresses élégantes, bavardaient entre elles. « Des femmes, à la chasse au sanglier ! » chuchota d’un ton désabusé mon frère. Il est vrai qu’il avait conservé les vieilles traditions de nos ancêtres, qui ne les toléraient pas volontiers dans d’autres activités que celles pour lesquelles ils pensaient qu’elles étaient faites : la cuisine et les enfants ou l’inverse, si cet ordre vous choque...

Une grande pièce accueillante, chauffée par une large cheminée, jouxtait sur sa droite une cuisine et sur sa gauche un chenil cimenté, bien abrité des vents dominants, dans lequel s’ébattaient joyeusement une dizaine de chiens de toutes races, comprenant deux fox, un basset fauve de Bretagne, quatre nivernais et trois briquets de pays, des « barbouilloux » issus de croisements dont seule la nature a le secret. On devinait les origines à leur attitude, tenant bien plus du chien de troupeau que du chien de chasse. C’est là que, mon frère jumeau et moi, étions attendus par le maître des lieux, qui nous avait courtoisement invités à venir partager une journée de chasse aux sangliers, avec son équipe. Bien qu’originaires du bourg, que nous avions quitté très jeunes, c’était la première fois que nous étions conviés à une chasse dans les Lessinnes, dont la réputation et les récits de leurs succès nous parvenaient régulièrement par des parents et amis. Nous étions début décembre, période où les bêtes noires sont les moins discrètes, ce qui garantit souvent le succès des battues. Le nouveau tout-terrain de mon frère venait de prendre rang dans la cour, au milieu d’autres véhicules, arrivés avant nous. La journée, sans vent, sous un ciel dégagé, s'annonçait magnifique. Actionnaires et invités, une trentaine en tout, animaient la grande salle à manger, tous affairés devant la soupe au lard bien chaude que servait la femme du chef traqueur, préposée à la seule préparation des repas, la boisson étant une chose bien trop grave pour qu’on la retire à la délicatesse de chacun. Parmi cette joyeuse assemblée, deux femmes, costumées en chasseresses élégantes, bavardaient entre elles. « Des femmes, à la chasse au sanglier ! » chuchota d’un ton désabusé mon frère. Il est vrai qu’il avait conservé les vieilles traditions de nos ancêtres, qui ne les toléraient pas volontiers dans d’autres activités que celles pour lesquelles ils pensaient qu’elles étaient faites : la cuisine et les enfants ou l’inverse, si cet ordre vous choque... D’abord intellectuelle, elle imposait la trilogie du maire, du curé et de l’instituteur. Venait ensuite ceux pour qui il fallait avoir du respect, ce qui, à la campagne, place en tête le vétérinaire, puis le médecin, le notaire, les propriétaires terriens et tous les autres chefs d’entreprises, artisans et commerçants. Pour fermer le ban, il restait les besogneux, discrets par obédience, sobres par obligation et pieux par nécessité. La nourriture divine était largement distribuée et à défaut de remplir les estomacs, elle comblait d’aise les bigotes et les bigots, lesquels se reproduisaient entre eux, dans un espace délimité par la vitesse de déplacement d’un cheval de trait, ce qui, ramené au vélo qui commençait à encombrer les routes empierrées, laissait un peu plus de temps pour découvrir les choses de la vie. C’est dire que les plus hardis allaient jusqu’au village voisin, tandis que les autres sévissaient localement. Le brassage génétique était donc limité, et donnait naissance à quelques cas originaux mais pas dépourvus d’intérêt. Les « psys » d’aujourd’hui tentent de les analyser, avec bien entendu toutes les réserves d’usages, puisque, comme vous et moi, ils en sont issus. Dans ce milieu authentique, que nous situerons, pour ne froisser personne, entre nord et sud et au centre d’un axe est/ouest, naquit un jour, dans le hameau de X…, un petit garçon, aussi rouquin que son père et sa mère ne l’étaient pas. Ils le prénommèrent Félix, comme son grand-père maternel, avec Cornélius et Isidore en deuxième et troisième prénoms. Déjà chargé de ce lourd handicap, Félix fréquenta l’école jusqu’à ses quatorze ans révolus…

D’abord intellectuelle, elle imposait la trilogie du maire, du curé et de l’instituteur. Venait ensuite ceux pour qui il fallait avoir du respect, ce qui, à la campagne, place en tête le vétérinaire, puis le médecin, le notaire, les propriétaires terriens et tous les autres chefs d’entreprises, artisans et commerçants. Pour fermer le ban, il restait les besogneux, discrets par obédience, sobres par obligation et pieux par nécessité. La nourriture divine était largement distribuée et à défaut de remplir les estomacs, elle comblait d’aise les bigotes et les bigots, lesquels se reproduisaient entre eux, dans un espace délimité par la vitesse de déplacement d’un cheval de trait, ce qui, ramené au vélo qui commençait à encombrer les routes empierrées, laissait un peu plus de temps pour découvrir les choses de la vie. C’est dire que les plus hardis allaient jusqu’au village voisin, tandis que les autres sévissaient localement. Le brassage génétique était donc limité, et donnait naissance à quelques cas originaux mais pas dépourvus d’intérêt. Les « psys » d’aujourd’hui tentent de les analyser, avec bien entendu toutes les réserves d’usages, puisque, comme vous et moi, ils en sont issus. Dans ce milieu authentique, que nous situerons, pour ne froisser personne, entre nord et sud et au centre d’un axe est/ouest, naquit un jour, dans le hameau de X…, un petit garçon, aussi rouquin que son père et sa mère ne l’étaient pas. Ils le prénommèrent Félix, comme son grand-père maternel, avec Cornélius et Isidore en deuxième et troisième prénoms. Déjà chargé de ce lourd handicap, Félix fréquenta l’école jusqu’à ses quatorze ans révolus… Tirant sur leurs bretelles, bedaine en avant, les plus grands connaisseurs affirmaient même doctement au bistrot du village, que ces mouvements migratoires étaient suivis par des « gens, probableu...ment des savants » en hélicoptère. En rupture avec les traditions d’avant-guerre, c’est en jeep, Dodge et autres GMC que les chasseurs pénétraient maintenant les grands massifs forestiers pour « débarder » leur gibier. En Argonne précisément, pays de toutes les passions, on pendulait même les sangliers selon une méthode hautement scientifique. La technique, fort simple au demeurant, est encore utilisée aujourd’hui, dans le secret de certaines baraques de chasse et ne fait rire personne. On se rassemble autour de la carte du massif, que le gourou du coin, appelons-le... Bernard, parcourt de son pendule. Si l’objet de sorcier bouge, il trahit la présence des sangliers, dont on peut même estimer le nombre en fonction de l’excitation de l’instrument. Surtout, pas de deuxième passage qui ferait fuir les animaux, trop magnétisés ! Lors de la chasse du lendemain, deux hypothèses sont alors possibles, toujours très scientifiques : la première est que l’on rencontre des sangliers, et le gourou est alors encensé, la seconde est que l’on fasse buisson creux et on cherche alors le « foutu salopard » qui a fait fuir les sangliers en les pendulant une fois de trop. Il ne viendrait à l’esprit de personne de douter un instant de l’efficacité de l’outil.

Tirant sur leurs bretelles, bedaine en avant, les plus grands connaisseurs affirmaient même doctement au bistrot du village, que ces mouvements migratoires étaient suivis par des « gens, probableu...ment des savants » en hélicoptère. En rupture avec les traditions d’avant-guerre, c’est en jeep, Dodge et autres GMC que les chasseurs pénétraient maintenant les grands massifs forestiers pour « débarder » leur gibier. En Argonne précisément, pays de toutes les passions, on pendulait même les sangliers selon une méthode hautement scientifique. La technique, fort simple au demeurant, est encore utilisée aujourd’hui, dans le secret de certaines baraques de chasse et ne fait rire personne. On se rassemble autour de la carte du massif, que le gourou du coin, appelons-le... Bernard, parcourt de son pendule. Si l’objet de sorcier bouge, il trahit la présence des sangliers, dont on peut même estimer le nombre en fonction de l’excitation de l’instrument. Surtout, pas de deuxième passage qui ferait fuir les animaux, trop magnétisés ! Lors de la chasse du lendemain, deux hypothèses sont alors possibles, toujours très scientifiques : la première est que l’on rencontre des sangliers, et le gourou est alors encensé, la seconde est que l’on fasse buisson creux et on cherche alors le « foutu salopard » qui a fait fuir les sangliers en les pendulant une fois de trop. Il ne viendrait à l’esprit de personne de douter un instant de l’efficacité de l’outil.  Le père Alphonse, un typique septuagénaire de l'époque, casquette vissée, même pendant les repas, sur un crâne dégarni, longues bacchantes grises encadrant une bouche édentée, était encore un solide gaillard aux muscles noueux, hérités de sa jeunesse de bûcheron ardennais pure souche. Donc, ce jour-là, et c’était la façon la plus efficace de subvenir aux besoins alimentaires de la famille, il se rendait sur son petit lopin de terre, quelques ares et des poussières récupérées sur les friches voisines, consacrés à la précieuse denrée, rare en cette période de conflit armé. Et comme tout le monde le sait, un Ardennais sans patates, c'est l'Ardenne sans sangliers. La récolte promettait d’être satisfaisante sur cette terre généreuse, fumée et labourée avec l’aide du cheval du fermier voisin, que ce dernier prêtait en échange de quelques petits travaux d'entretien. Il est vrai que le père Alphonse avait terminé sa vie active dans la mécanique, oh ! pas celle de précision, mais dans la grosse mécanique, celle de la masse, du marteau et autres engins de torture du métal. Il faut dire aussi qu’il cultivait, en plus et à la bêche, deux verges de potager attenant à sa maison et au champ. Ainsi, depuis plusieurs saisons, le père Alphonse vivotait du petit commerce de sa production de légumes, pommes et lapins vendus au marché (quelquefois noir) et transportés sur sa vieille brouette ou sur sa remorque de bicyclette. Il suffisait, pour l'exercice de ce modeste commerce, de régler un modique ticket au placier municipal, car on n'exigeait pas alors une patente pour une activité aussi naturelle.

Le père Alphonse, un typique septuagénaire de l'époque, casquette vissée, même pendant les repas, sur un crâne dégarni, longues bacchantes grises encadrant une bouche édentée, était encore un solide gaillard aux muscles noueux, hérités de sa jeunesse de bûcheron ardennais pure souche. Donc, ce jour-là, et c’était la façon la plus efficace de subvenir aux besoins alimentaires de la famille, il se rendait sur son petit lopin de terre, quelques ares et des poussières récupérées sur les friches voisines, consacrés à la précieuse denrée, rare en cette période de conflit armé. Et comme tout le monde le sait, un Ardennais sans patates, c'est l'Ardenne sans sangliers. La récolte promettait d’être satisfaisante sur cette terre généreuse, fumée et labourée avec l’aide du cheval du fermier voisin, que ce dernier prêtait en échange de quelques petits travaux d'entretien. Il est vrai que le père Alphonse avait terminé sa vie active dans la mécanique, oh ! pas celle de précision, mais dans la grosse mécanique, celle de la masse, du marteau et autres engins de torture du métal. Il faut dire aussi qu’il cultivait, en plus et à la bêche, deux verges de potager attenant à sa maison et au champ. Ainsi, depuis plusieurs saisons, le père Alphonse vivotait du petit commerce de sa production de légumes, pommes et lapins vendus au marché (quelquefois noir) et transportés sur sa vieille brouette ou sur sa remorque de bicyclette. Il suffisait, pour l'exercice de ce modeste commerce, de régler un modique ticket au placier municipal, car on n'exigeait pas alors une patente pour une activité aussi naturelle. Il chargea d’une façon fort méthodique sa bicyclette, pour rejoindre le chantier qui était à une petite dizaine de kilomètres de son domicile. Sur le guidon, la musette qui contenait la subsistance de la journée trouva sa place, et, fixé le long du cadre de la machine, le passe-partout, dents dirigées vers le bas, frôlait dangereusement le caoutchouc craquelé du pneu avant, tandis que sur le porte bagage arrière, la hache, la masse, la scie à main et les coins étaient soigneusement attachés à l’aide de ficelles. Une bonne heure de route pour franchir la distance était nécessaire, car les montées étaient gravies à pied, le déséquilibre de la charge pouvant nuire à celui de la machine à faible vitesse. Arrivé sur les lieux, son premier travail consistait à allumer le feu qui le réchaufferait et cuirait la maigre pitance du repas de midi : quelques pommes de terre, une tranche de lard qu’accompagnait un morceau de pain noir et deux pommes. Deux gourdes contenaient la boisson de la journée, l’une remplie d’eau et l’autre de « piquette », cet ersatz de vin fait d’ajout de sucre et d’eau dans les marcs, après extraction des premiers jus. Occupé à ramasser quelques brindilles de bois sec, Marcel entendit sur la place à feu de la semaine précédente un petit gémissement. Intrigué et inquiet en ces temps troubles, il regarda vers l’endroit d’où venait ce bruit, ne vit rien et se remit à sa quête de bois mort. De nouveau, plus aigu, un autre gémissement se fit entendre. S’approchant alors précautionneusement, il aperçut dans les cendres une petite boule de poils. Il ne sut jamais par quel malencontreux hasard une laie avait laissé là un marcassin d’un jour ou deux.

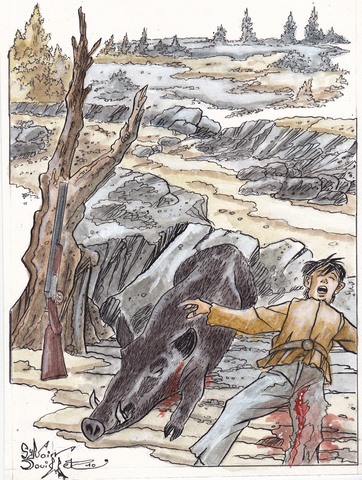

Il chargea d’une façon fort méthodique sa bicyclette, pour rejoindre le chantier qui était à une petite dizaine de kilomètres de son domicile. Sur le guidon, la musette qui contenait la subsistance de la journée trouva sa place, et, fixé le long du cadre de la machine, le passe-partout, dents dirigées vers le bas, frôlait dangereusement le caoutchouc craquelé du pneu avant, tandis que sur le porte bagage arrière, la hache, la masse, la scie à main et les coins étaient soigneusement attachés à l’aide de ficelles. Une bonne heure de route pour franchir la distance était nécessaire, car les montées étaient gravies à pied, le déséquilibre de la charge pouvant nuire à celui de la machine à faible vitesse. Arrivé sur les lieux, son premier travail consistait à allumer le feu qui le réchaufferait et cuirait la maigre pitance du repas de midi : quelques pommes de terre, une tranche de lard qu’accompagnait un morceau de pain noir et deux pommes. Deux gourdes contenaient la boisson de la journée, l’une remplie d’eau et l’autre de « piquette », cet ersatz de vin fait d’ajout de sucre et d’eau dans les marcs, après extraction des premiers jus. Occupé à ramasser quelques brindilles de bois sec, Marcel entendit sur la place à feu de la semaine précédente un petit gémissement. Intrigué et inquiet en ces temps troubles, il regarda vers l’endroit d’où venait ce bruit, ne vit rien et se remit à sa quête de bois mort. De nouveau, plus aigu, un autre gémissement se fit entendre. S’approchant alors précautionneusement, il aperçut dans les cendres une petite boule de poils. Il ne sut jamais par quel malencontreux hasard une laie avait laissé là un marcassin d’un jour ou deux.  Il y a exactement 118 ans, dans son édition du 23 décembre 1906, « Le Petit Journal » relatait une partie de chasse particulièrement mouvementée, qui laissa, près d’Arroncheo, au Portugal, quelques morts sur le terrain et de nombreux blessés. Ce jour-là, les valets de limiers avaient détourné une énorme compagnie de plusieurs dizaines de sangliers, trente à quarante selon certains, près d’un cent selon les autres. Laies en chaleur et mâles en rut se sentant pris en tenaille par les chiens et les chasseurs, ne sachant plus par quel côté ils pouvaient fuir, ont fait face. Dans les violents heurts qui suivirent, les meilleurs chiens subirent les charges mortelles des bêtes noires, et, en deux minutes, seize chiens, parmi les meilleurs de la meute, furent tués sur place, alors qu’une vingtaine d’autres, horriblement décousus, fuyaient le champ de bataille, cuisses, gorges et flancs ouverts. Au milieu de la mêlée, le Roi du Portugal et le prince héritier, accompagnés du marquis de Ferra et du comte de Molina, subissaient aussi les assauts des sangliers. Les chevaux de ces derniers prirent peur, jetant à terre leurs cavaliers. Le premier se fractura l’épaule dans sa chute, quant au second, il fut traîné, le pied coincé dans l’étrier sur plus de cent mètres. Il s’en tira avec de très sérieuses contusions, griffures au visage, épaule démise et entorse à la cheville. Mais la plus honorable victime de la journée fut le roi Carlos lui-même, qui vit son cheval périr entre ses jambes, atrocement éventré par un grand vieux sanglier, « plus haut qu’un âne » ont raconté les témoins…

Il y a exactement 118 ans, dans son édition du 23 décembre 1906, « Le Petit Journal » relatait une partie de chasse particulièrement mouvementée, qui laissa, près d’Arroncheo, au Portugal, quelques morts sur le terrain et de nombreux blessés. Ce jour-là, les valets de limiers avaient détourné une énorme compagnie de plusieurs dizaines de sangliers, trente à quarante selon certains, près d’un cent selon les autres. Laies en chaleur et mâles en rut se sentant pris en tenaille par les chiens et les chasseurs, ne sachant plus par quel côté ils pouvaient fuir, ont fait face. Dans les violents heurts qui suivirent, les meilleurs chiens subirent les charges mortelles des bêtes noires, et, en deux minutes, seize chiens, parmi les meilleurs de la meute, furent tués sur place, alors qu’une vingtaine d’autres, horriblement décousus, fuyaient le champ de bataille, cuisses, gorges et flancs ouverts. Au milieu de la mêlée, le Roi du Portugal et le prince héritier, accompagnés du marquis de Ferra et du comte de Molina, subissaient aussi les assauts des sangliers. Les chevaux de ces derniers prirent peur, jetant à terre leurs cavaliers. Le premier se fractura l’épaule dans sa chute, quant au second, il fut traîné, le pied coincé dans l’étrier sur plus de cent mètres. Il s’en tira avec de très sérieuses contusions, griffures au visage, épaule démise et entorse à la cheville. Mais la plus honorable victime de la journée fut le roi Carlos lui-même, qui vit son cheval périr entre ses jambes, atrocement éventré par un grand vieux sanglier, « plus haut qu’un âne » ont raconté les témoins… Ma réponse invoqua le besoin de prendre l'air et de sortir les chiens, ce qui fera du bien aux uns et aux autres. Franchissant le pas de la porte, ma douce moitié m'invite alors à être prudent et surtout à ne rien ramener… Je la rassure en lui rappelant que la veille, des chasseurs sont venus faire tout le coin et il n'y a guère de chances pour que sangliers et chevreuils soient restés dans les parages. Un peu nonchalant à la suite d’une nuit un peu courte en raison du réveillon, me voilà parti largement précédé par mes deux chiennes qui ne savent rien de Noël mais pour qui, cette sortie est un cadeau. Ici dans notre montagne cévenole, il ne sert à rien de se presser car la montagne ne s'en ira pas, et à cette heure avancée de la matinée, le gibier est maintenant remisé depuis un bon moment. Tout ceci sous-entend que, pour rencontrer des animaux sur pied, c'est raté. Après avoir gravi un dénivelé d'une centaine de mètres, j'arrive à la place du hameau où plus personne n'habite depuis longtemps, mais où des taches de sang et les reliefs d'un pique-nique moderne jonchent le sol. C'était donc ça, hier ils ont fait « Castagno » et sont tombés sur les sangliers. Cette destination située à quelques centaines de mètres au-dessus des dernières ruines du village, avait pourtant ma faveur. Les chiennes, Cachou la teckel et Chipie la drahthaar, c'est un peu double Patte et Patachon, sont très affairées à examiner consciencieusement les emballages plastiques, au cas où une couenne de lard aurait été oubliée. Elles ne font point cas des traces de sang qui maculent le sol. Pourtant moi, si j'étais chien…

Ma réponse invoqua le besoin de prendre l'air et de sortir les chiens, ce qui fera du bien aux uns et aux autres. Franchissant le pas de la porte, ma douce moitié m'invite alors à être prudent et surtout à ne rien ramener… Je la rassure en lui rappelant que la veille, des chasseurs sont venus faire tout le coin et il n'y a guère de chances pour que sangliers et chevreuils soient restés dans les parages. Un peu nonchalant à la suite d’une nuit un peu courte en raison du réveillon, me voilà parti largement précédé par mes deux chiennes qui ne savent rien de Noël mais pour qui, cette sortie est un cadeau. Ici dans notre montagne cévenole, il ne sert à rien de se presser car la montagne ne s'en ira pas, et à cette heure avancée de la matinée, le gibier est maintenant remisé depuis un bon moment. Tout ceci sous-entend que, pour rencontrer des animaux sur pied, c'est raté. Après avoir gravi un dénivelé d'une centaine de mètres, j'arrive à la place du hameau où plus personne n'habite depuis longtemps, mais où des taches de sang et les reliefs d'un pique-nique moderne jonchent le sol. C'était donc ça, hier ils ont fait « Castagno » et sont tombés sur les sangliers. Cette destination située à quelques centaines de mètres au-dessus des dernières ruines du village, avait pourtant ma faveur. Les chiennes, Cachou la teckel et Chipie la drahthaar, c'est un peu double Patte et Patachon, sont très affairées à examiner consciencieusement les emballages plastiques, au cas où une couenne de lard aurait été oubliée. Elles ne font point cas des traces de sang qui maculent le sol. Pourtant moi, si j'étais chien… Il y a, chez les chiens, des sujets d’exception. Et chez les hommes ? L’histoire aurait pu commencer comme toutes les histoires du monde, mais il n’en est rien. On ne sait plus s’il faisait chaud le jour de sa naissance, mais Rodrigue, aux dires de sa mère quelques minutes après l’accouchement, faisait déjà la pluie… et des mécontents. Dernier né de l’une des filles de la villa « Esperanza », une maison fort accueillante, Rodrigue avait déjà deux frères et une sœur que sa jeune maman ne voyait que de temps en temps, car les enfants lui avaient été tous retirés de sa garde maternelle. Qu’importe, ce quatrième, elle l’avait fait dans la rue, devant plusieurs témoins qui, pour la plupart auraient pu être le père. Et c’est avec la plus grande curiosité qu’ils regardaient, sous les trombes d’eau qu’un violent orage laissait choir, la maman tenter de mettre à l’abri le rejeton. Quand, enfin, en guise d’ambulance, le taxi brinquebalant de Pedro, arriva, son conducteur fut, une fois de plus, pris de pitié envers les deux créatures qu’il conduisit, sans aucun espoir de récupérer le prix de sa course, au dispensaire le plus proche, où officiaient quelques religieuses d’origine française. Elles donnèrent les premiers soins au bébé, s’occupèrent quelques jours de la maman, qui regagna son antre, sans autre regard pour le rejeton qu’elle avait mis au monde. Une douzaine d’années plus tard...

Il y a, chez les chiens, des sujets d’exception. Et chez les hommes ? L’histoire aurait pu commencer comme toutes les histoires du monde, mais il n’en est rien. On ne sait plus s’il faisait chaud le jour de sa naissance, mais Rodrigue, aux dires de sa mère quelques minutes après l’accouchement, faisait déjà la pluie… et des mécontents. Dernier né de l’une des filles de la villa « Esperanza », une maison fort accueillante, Rodrigue avait déjà deux frères et une sœur que sa jeune maman ne voyait que de temps en temps, car les enfants lui avaient été tous retirés de sa garde maternelle. Qu’importe, ce quatrième, elle l’avait fait dans la rue, devant plusieurs témoins qui, pour la plupart auraient pu être le père. Et c’est avec la plus grande curiosité qu’ils regardaient, sous les trombes d’eau qu’un violent orage laissait choir, la maman tenter de mettre à l’abri le rejeton. Quand, enfin, en guise d’ambulance, le taxi brinquebalant de Pedro, arriva, son conducteur fut, une fois de plus, pris de pitié envers les deux créatures qu’il conduisit, sans aucun espoir de récupérer le prix de sa course, au dispensaire le plus proche, où officiaient quelques religieuses d’origine française. Elles donnèrent les premiers soins au bébé, s’occupèrent quelques jours de la maman, qui regagna son antre, sans autre regard pour le rejeton qu’elle avait mis au monde. Une douzaine d’années plus tard... Les piqueux, pour les secourir, doivent en approcher avec précaution et lui percer le cœur d’un coup de couteau de chasse, mais cette opération est celle d’un poignet fort et adroit. « Je l’ai faite un jour au grand plaisir de tous les spectateurs, car le sanglier fit un si grand saut en recevant le coup, qu’il s'en fut avec mon couteau et se fit chasser encore un demi-quart d’heure, l’épée plantée dans son côté ». Il se trouve des sangliers dont la vigueur et la méchanceté sont telles, qu'ils peuvent, en pareille occurrence, mettre en danger les veneurs les plus expérimentés. En témoigne l’accident de chasse survenu le 28 avril 1882 à Tosny, commune du canton de Gaillon. Trente-cinq chiens du vautrait de Monsieur Malfilatre, lieutenant de louveterie pour l’arrondissement de Louviers, étaient arrivés la veille au château de Tosny, propriété de M. de Séguin. Des sangliers étaient signalés depuis quelques temps dans les bois dépendant de ce domaine…

Les piqueux, pour les secourir, doivent en approcher avec précaution et lui percer le cœur d’un coup de couteau de chasse, mais cette opération est celle d’un poignet fort et adroit. « Je l’ai faite un jour au grand plaisir de tous les spectateurs, car le sanglier fit un si grand saut en recevant le coup, qu’il s'en fut avec mon couteau et se fit chasser encore un demi-quart d’heure, l’épée plantée dans son côté ». Il se trouve des sangliers dont la vigueur et la méchanceté sont telles, qu'ils peuvent, en pareille occurrence, mettre en danger les veneurs les plus expérimentés. En témoigne l’accident de chasse survenu le 28 avril 1882 à Tosny, commune du canton de Gaillon. Trente-cinq chiens du vautrait de Monsieur Malfilatre, lieutenant de louveterie pour l’arrondissement de Louviers, étaient arrivés la veille au château de Tosny, propriété de M. de Séguin. Des sangliers étaient signalés depuis quelques temps dans les bois dépendant de ce domaine… « Jacques Philizot, dit le Guerrier, ainsi surnommé pour sa guerre sans fin contre les loups et les sangliers, est resté fidèle à la vénerie. Il y a quelques années, un louvetier était venu faire une battue dans les gorges et fourrés de Montreuillon, qui abritaient des bandes de loups redoutables. Le rendez-vous se trouvait au pont aqueduc qui fait franchir l’Yonne à une rigole d’alimentation du canal du Nivernais. Le piqueur, homme d’un courage à toute épreuve, paria avec un de ses collègues qu’il passerait à cheval sur ce pont. Le pari fut tenu, et bientôt il apparut sur l’aqueduc, à 33 mètres de hauteur, sur un petit trottoir d’un mètre à peine de large, avec une balustrade qui n’avait que 60 centimètres de haut. Le moindre écart, c’était la chute fatale. Or, au milieu du pont, le cheval prit peur. Les spectateurs poussèrent un cri d’épouvante en voyant l’animal se cabrer, mais, maitrisé et calmé aussitôt par son incomparable cavalier, il continua son chemin et atteignit l’autre côté du pont.

« Jacques Philizot, dit le Guerrier, ainsi surnommé pour sa guerre sans fin contre les loups et les sangliers, est resté fidèle à la vénerie. Il y a quelques années, un louvetier était venu faire une battue dans les gorges et fourrés de Montreuillon, qui abritaient des bandes de loups redoutables. Le rendez-vous se trouvait au pont aqueduc qui fait franchir l’Yonne à une rigole d’alimentation du canal du Nivernais. Le piqueur, homme d’un courage à toute épreuve, paria avec un de ses collègues qu’il passerait à cheval sur ce pont. Le pari fut tenu, et bientôt il apparut sur l’aqueduc, à 33 mètres de hauteur, sur un petit trottoir d’un mètre à peine de large, avec une balustrade qui n’avait que 60 centimètres de haut. Le moindre écart, c’était la chute fatale. Or, au milieu du pont, le cheval prit peur. Les spectateurs poussèrent un cri d’épouvante en voyant l’animal se cabrer, mais, maitrisé et calmé aussitôt par son incomparable cavalier, il continua son chemin et atteignit l’autre côté du pont.  Le pari était gagné… Vous raconter la fête qu’on offrit au vaillant piqueur serait trop long. Le héros de l’aventure dit simplement : « Messieurs, j’ai gagné mon pari et j’en suis fier, mais jamais je ne recommencerai. Il n’a tenu qu’à un fil que je le perdisse. Or, autant qu’à la mienne, je tiens à la vie de mon cheval. Elle m’est trop précieuse pour que je l’expose inutilement ». Le cheval, marqué à la cuisse d'un bois de cerf, était le nommé « Autrichien » en rappel de son pays d'origine. Le Guerrier servit ensuite chez M. Philippe Dupin, à Raffigny, qui entretenait une vingtaine de griffons provenant de chez M. Etienne de la Caenche, des chiens très chasseurs et mordants. C’est dans cet équipage que, lors d’une chasse particulièrement animée, il traversa un bras de l'étang de Vaux à la poursuite d'un grand vieux sanglier, qu'il tua raide d'un coup de carabine, sans mettre pied à terre. Après la démonte de ce petit vautrait, il entra comme garde chez M. Guillemain de Talon, où il termina sa carrière…

Le pari était gagné… Vous raconter la fête qu’on offrit au vaillant piqueur serait trop long. Le héros de l’aventure dit simplement : « Messieurs, j’ai gagné mon pari et j’en suis fier, mais jamais je ne recommencerai. Il n’a tenu qu’à un fil que je le perdisse. Or, autant qu’à la mienne, je tiens à la vie de mon cheval. Elle m’est trop précieuse pour que je l’expose inutilement ». Le cheval, marqué à la cuisse d'un bois de cerf, était le nommé « Autrichien » en rappel de son pays d'origine. Le Guerrier servit ensuite chez M. Philippe Dupin, à Raffigny, qui entretenait une vingtaine de griffons provenant de chez M. Etienne de la Caenche, des chiens très chasseurs et mordants. C’est dans cet équipage que, lors d’une chasse particulièrement animée, il traversa un bras de l'étang de Vaux à la poursuite d'un grand vieux sanglier, qu'il tua raide d'un coup de carabine, sans mettre pied à terre. Après la démonte de ce petit vautrait, il entra comme garde chez M. Guillemain de Talon, où il termina sa carrière…