- Aisne : le week-end dernier, un concours de chiens de chasse organisé à Flavacourt a suscité la polémique après la mort de faisans et de perdrix, utilisés pour tester les aptitudes de labradors et de golden retrievers.  Présent sur place, le militant anti-chasse Pierre Rigaux s’est opposé à l’événement et a surtout mené un travail de recherche d’incidents, documentant précisément le déroulement des épreuves, le nombre d’oiseaux tués et les conditions dans lesquelles ils l’ont été. Les organisateurs, eux, défendent une pratique réglementée, affirmant qu’elle est courante dans le monde cynégétique et conforme à la loi.

Présent sur place, le militant anti-chasse Pierre Rigaux s’est opposé à l’événement et a surtout mené un travail de recherche d’incidents, documentant précisément le déroulement des épreuves, le nombre d’oiseaux tués et les conditions dans lesquelles ils l’ont été. Les organisateurs, eux, défendent une pratique réglementée, affirmant qu’elle est courante dans le monde cynégétique et conforme à la loi.

- Ardèche : une agricultrice a été condamnée, le 21 janvier 2026, par le tribunal de police d’Aubenas pour avoir piégé des sangliers sur sa propriété à Beaumont, en septembre 2024. Elle avait installé un dispositif de piégeage dans sa châtaigneraie pour protéger ses cultures, bien que ce type de capture soit interdit dans sa commune. Lors du jugement, le tribunal a suivi la demande de la partie civile, la FDC de l’Ardèche, et l’a condamnée pour chasse sans permis et usage d’un moyen non autorisé. Elle doit payer une amende pour chaque infraction, couvrir des frais de justice et faire détruire le piège. Le jour de l’audience, une soixantaine de personnes (représentants de syndicats agricoles et des élus) s’était rassemblée en soutien à l’accusée, exigeant une extension du piégeage dans le département. Contestant la décision, elle a annoncé son intention de faire appel, dénonçant ce qu’elle juge une injustice face à la prolifération des sangliers et l’absence de solutions adaptées pour protéger les exploitations agricoles.

- Aude : un arrêté préfectoral pris le 6 janvier 2026 relance la polémique autour de la régulation du sanglier et du chevreuil dans les Corbières, durement touchées par le mégafeu d’août 2025. Le texte autorise bien des actions de régulation, mais exclut les zones boisées incendiées, pour des raisons de sécurité liées notamment aux chutes d’arbres. Une mesure qui suscite l’incompréhension et la colère d’une partie du monde cynégétique et agricole. Fin 2025 déjà, le président de la FDC 11, Yves Bastié, dénonçait le « ras-le-bol » des chasseurs face à une pression croissante : moins de permis, mais davantage d’animaux prélevés, et une facture d’indemnisation des dégâts agricoles atteignant 460 000 € en 2024.  Dans les Corbières, plusieurs chasseurs ont en outre été verbalisés par l’OFB pour avoir opéré dans les secteurs interdits. Un courrier anonyme, largement diffusé localement, estime que les zones brûlées sont devenues des refuges favorables à la reproduction des sangliers et chevreuils, faisant craindre de nouveaux dégâts sur des exploitations déjà fragilisées. Les signataires demandent une révision de l’arrêté. La préfecture, elle, maintient que la sécurité prime, un argument que les chasseurs jugent insuffisant au regard de l’urgence de la régulation.

Dans les Corbières, plusieurs chasseurs ont en outre été verbalisés par l’OFB pour avoir opéré dans les secteurs interdits. Un courrier anonyme, largement diffusé localement, estime que les zones brûlées sont devenues des refuges favorables à la reproduction des sangliers et chevreuils, faisant craindre de nouveaux dégâts sur des exploitations déjà fragilisées. Les signataires demandent une révision de l’arrêté. La préfecture, elle, maintient que la sécurité prime, un argument que les chasseurs jugent insuffisant au regard de l’urgence de la régulation.

Côtes d’Armor : l’affaire des algues vertes, devenue emblématique des enjeux sanitaires et environnementaux en Bretagne, connaît un nouveau rebondissement judiciaire. Elle concerne le décès de Thierry Morfoisse, chauffeur routier mort en 2009 alors qu’il transportait des algues vertes en décomposition sur la plage de Binic. Exposé à des émanations d’hydrogène sulfuré (H2S), un gaz hautement toxique produit lors de la putréfaction des algues, il avait été retrouvé sans vie dans son camion. Depuis plus de quinze ans, sa famille se bat pour faire reconnaître un lien entre son décès et cette exposition. En 2023, la cour d’appel de Rennes avait écarté la responsabilité de l’État, estimant que le lien de causalité entre la mort du chauffeur et les algues vertes n’était pas suffisamment établi. Cette décision avait suscité une vive incompréhension chez les proches de la victime, mais, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2026, la Cour de cassation a annulé cette décision. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a estimé que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé son raisonnement, notamment sur l’évaluation des risques connus liés aux émanations gazeuses des algues en décomposition. L’affaire sera donc rejugée en appel, ouvrant la voie à un nouvel examen des responsabilités...

[ LIRE LA SUITE... ]

Pendant deux jours, près de 40 auteurs, artistes, scientifiques et comédiens investiront les salles du musée pour proposer un programme foisonnant mêlant lectures publiques, grands entretiens, débats, rencontres dessinées, visites guidées et ateliers pour la jeunesse. Romans, essais, poésie et bande dessinée dialoguent autour d’une même ambition : renouveler notre regard sur la nature. Le samedi, l’écrivaine Bérengère Cournut animera à 11h un atelier d’écriture ouvert à tous, avant qu’un grand entretien avec l’anthropologue Philippe Descola ne se tienne à 11h30 dans l’auditorium. À 14h, le philosophe Alain Badiou proposera une réflexion sur les usages contemporains du mot « nature ». L’après-midi se poursuivra avec une rencontre dessinée entre la navigatrice Isabelle Autissier et la dessinatrice Zelba, qui illustrera en direct le récit de voyage. Le dimanche, la programmation accorde une large place aux enfants. Dès 11h, l’autrice et illustratrice Anne Crausaz animera un atelier créatif autour du livre et de la nature. À 11h30, l’écrivain et essayiste Gaspard Koenig participera à un grand entretien, suivi à 14h d’une rencontre avec les auteurs de bande dessinée François Schuiten et Nylso. Tout au long du week-end, les comédiens de la compagnie « Le Croissant bleu » proposeront des lectures itinérantes au cœur des collections. Le festival se conclura le dimanche à 17h30 avec le spectacle « Le Sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant », présenté par la compagnie « Demain il fera jour ». Un week-end gratuit, engagé et inspirant, pour célébrer ensemble les mots, la création et le vivant au cœur de Paris.

Pendant deux jours, près de 40 auteurs, artistes, scientifiques et comédiens investiront les salles du musée pour proposer un programme foisonnant mêlant lectures publiques, grands entretiens, débats, rencontres dessinées, visites guidées et ateliers pour la jeunesse. Romans, essais, poésie et bande dessinée dialoguent autour d’une même ambition : renouveler notre regard sur la nature. Le samedi, l’écrivaine Bérengère Cournut animera à 11h un atelier d’écriture ouvert à tous, avant qu’un grand entretien avec l’anthropologue Philippe Descola ne se tienne à 11h30 dans l’auditorium. À 14h, le philosophe Alain Badiou proposera une réflexion sur les usages contemporains du mot « nature ». L’après-midi se poursuivra avec une rencontre dessinée entre la navigatrice Isabelle Autissier et la dessinatrice Zelba, qui illustrera en direct le récit de voyage. Le dimanche, la programmation accorde une large place aux enfants. Dès 11h, l’autrice et illustratrice Anne Crausaz animera un atelier créatif autour du livre et de la nature. À 11h30, l’écrivain et essayiste Gaspard Koenig participera à un grand entretien, suivi à 14h d’une rencontre avec les auteurs de bande dessinée François Schuiten et Nylso. Tout au long du week-end, les comédiens de la compagnie « Le Croissant bleu » proposeront des lectures itinérantes au cœur des collections. Le festival se conclura le dimanche à 17h30 avec le spectacle « Le Sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant », présenté par la compagnie « Demain il fera jour ». Un week-end gratuit, engagé et inspirant, pour célébrer ensemble les mots, la création et le vivant au cœur de Paris.

L’OMAA s’appuie sur des guichets téléphoniques régionaux, accessibles aux apiculteurs professionnels comme amateurs, leur permettant de signaler rapidement tout événement anormal : mortalités massives, affaiblissements inhabituels des colonies, troubles du couvain ou baisses brutales de production. Plusieurs centaines de signalements ont ainsi été enregistrés, traduisant à la fois une forte mobilisation de la filière et la persistance de difficultés sanitaires majeures.

L’OMAA s’appuie sur des guichets téléphoniques régionaux, accessibles aux apiculteurs professionnels comme amateurs, leur permettant de signaler rapidement tout événement anormal : mortalités massives, affaiblissements inhabituels des colonies, troubles du couvain ou baisses brutales de production. Plusieurs centaines de signalements ont ainsi été enregistrés, traduisant à la fois une forte mobilisation de la filière et la persistance de difficultés sanitaires majeures.  Marais, lagunes, estuaires, tourbières, mangroves ou plaines inondables jouent un rôle écologique fondamental. Véritables réservoirs de biodiversité, les zones humides accueillent une faune et une flore exceptionnellement riches. Elles contribuent également à la purification de l’eau, à la recharge des nappes phréatiques et à la prévention des inondations, tout en stockant de grandes quantités de carbone, participant ainsi activement à la lutte contre le changement climatique. Pour les oiseaux migrateurs, les zones humides sont absolument indispensables.

Marais, lagunes, estuaires, tourbières, mangroves ou plaines inondables jouent un rôle écologique fondamental. Véritables réservoirs de biodiversité, les zones humides accueillent une faune et une flore exceptionnellement riches. Elles contribuent également à la purification de l’eau, à la recharge des nappes phréatiques et à la prévention des inondations, tout en stockant de grandes quantités de carbone, participant ainsi activement à la lutte contre le changement climatique. Pour les oiseaux migrateurs, les zones humides sont absolument indispensables.  Chaque année, des millions d’oiseaux parcourent des milliers de kilomètres entre leurs sites de reproduction et leurs zones d’hivernage. Le long de ces routes migratoires, appelées voies de migration, les zones humides constituent des haltes essentielles où les oiseaux peuvent se reposer, se nourrir et reprendre des forces. Sans ces espaces, de nombreuses espèces ne pourraient tout simplement pas accomplir leur migration. Certaines zones humides servent également de sites de reproduction ou d’hivernage pour des espèces emblématiques telles que les grues, les cigognes, les canards, les limicoles ou les flamants roses. La disparition ou la dégradation de ces milieux entraîne un déclin rapide des populations d’oiseaux, déjà fortement affectées par les pressions humaines, la pollution et le dérèglement climatique. Malgré leur importance, plus de la moitié des zones humides mondiales ont disparu au cours du siècle dernier. Urbanisation, drainage, agriculture intensive et artificialisation des sols continuent de menacer ces écosystèmes précieux. La Journée mondiale des zones humides est donc un appel à l’action collective : mieux connaître, protéger et restaurer ces milieux, c’est préserver la biodiversité, soutenir les oiseaux migrateurs et garantir des services écologiques essentiels pour les générations futures.

Chaque année, des millions d’oiseaux parcourent des milliers de kilomètres entre leurs sites de reproduction et leurs zones d’hivernage. Le long de ces routes migratoires, appelées voies de migration, les zones humides constituent des haltes essentielles où les oiseaux peuvent se reposer, se nourrir et reprendre des forces. Sans ces espaces, de nombreuses espèces ne pourraient tout simplement pas accomplir leur migration. Certaines zones humides servent également de sites de reproduction ou d’hivernage pour des espèces emblématiques telles que les grues, les cigognes, les canards, les limicoles ou les flamants roses. La disparition ou la dégradation de ces milieux entraîne un déclin rapide des populations d’oiseaux, déjà fortement affectées par les pressions humaines, la pollution et le dérèglement climatique. Malgré leur importance, plus de la moitié des zones humides mondiales ont disparu au cours du siècle dernier. Urbanisation, drainage, agriculture intensive et artificialisation des sols continuent de menacer ces écosystèmes précieux. La Journée mondiale des zones humides est donc un appel à l’action collective : mieux connaître, protéger et restaurer ces milieux, c’est préserver la biodiversité, soutenir les oiseaux migrateurs et garantir des services écologiques essentiels pour les générations futures. Pour le loup : le gouvernement envisage d’augmenter de 10 % le nombre de loups pouvant être abattus chaque année et de simplifier les conditions de tir. Bien évidemment, les pro-loups alertent sur les risques d’un prélèvement accru qui pourrait menacer l’espèce, sans garantie d’efficacité durable contre la prédation. Pour plusieurs experts, multiplier les tirs sans stratégie globale pourrait fragiliser la conservation du loup sans résoudre les difficultés des éleveurs. Pour les pesticides : parmi les moyens de production agricoles, la question des pesticides refait surface, notamment celle de l’acétamipride. Cet insecticide néonicotinoïde, interdit en France mais autorisé au niveau européen, pourrait être réintroduit sous forme de dérogations ciblées.

Pour le loup : le gouvernement envisage d’augmenter de 10 % le nombre de loups pouvant être abattus chaque année et de simplifier les conditions de tir. Bien évidemment, les pro-loups alertent sur les risques d’un prélèvement accru qui pourrait menacer l’espèce, sans garantie d’efficacité durable contre la prédation. Pour plusieurs experts, multiplier les tirs sans stratégie globale pourrait fragiliser la conservation du loup sans résoudre les difficultés des éleveurs. Pour les pesticides : parmi les moyens de production agricoles, la question des pesticides refait surface, notamment celle de l’acétamipride. Cet insecticide néonicotinoïde, interdit en France mais autorisé au niveau européen, pourrait être réintroduit sous forme de dérogations ciblées.  Les associations de santé et d’environnement dénoncent une molécule aux effets avérés sur le développement neurologique, la qualité de l’eau et les pollinisateurs. Après la censure constitutionnelle de tentatives précédentes, un retour limité et temporaire est envisagé, mais il cristallise une vive opposition. Pour l’irrigation : le Premier ministre souhaite également libérer les projets d’irrigation, en suspendant temporairement les règles encadrant les volumes prélevables. Cette orientation relance le débat sur les retenues d’eau et les bassines, dans un contexte de raréfaction de la ressource. Experts et climatologues rappellent que les besoins augmentent alors que la disponibilité réelle de l’eau diminue, posant la question de la soutenabilité de ces choix. Enfin, pour les nitrates : le gouvernement ouvre la porte à des dérogations à la directive européenne sur les nitrates. Si l’exécutif promet plus de lisibilité réglementaire, les associations dénoncent un risque accru pour la santé publique, la qualité de l’eau potable et la lutte contre les marées vertes. Pour elles, ces concessions fragilisent des décennies d’efforts environnementaux.

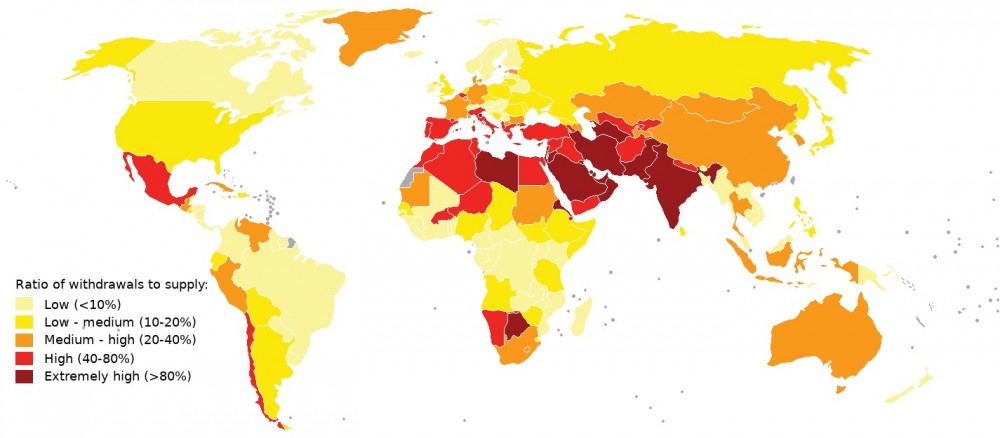

Les associations de santé et d’environnement dénoncent une molécule aux effets avérés sur le développement neurologique, la qualité de l’eau et les pollinisateurs. Après la censure constitutionnelle de tentatives précédentes, un retour limité et temporaire est envisagé, mais il cristallise une vive opposition. Pour l’irrigation : le Premier ministre souhaite également libérer les projets d’irrigation, en suspendant temporairement les règles encadrant les volumes prélevables. Cette orientation relance le débat sur les retenues d’eau et les bassines, dans un contexte de raréfaction de la ressource. Experts et climatologues rappellent que les besoins augmentent alors que la disponibilité réelle de l’eau diminue, posant la question de la soutenabilité de ces choix. Enfin, pour les nitrates : le gouvernement ouvre la porte à des dérogations à la directive européenne sur les nitrates. Si l’exécutif promet plus de lisibilité réglementaire, les associations dénoncent un risque accru pour la santé publique, la qualité de l’eau potable et la lutte contre les marées vertes. Pour elles, ces concessions fragilisent des décennies d’efforts environnementaux. Ancienne élue parisienne, Anne Le Strat est une figure connue de l’écologie politique. Son parcours est marqué par un engagement ancien au sein de « Europe Écologie – Les Verts », ainsi que par des proximités revendiquées avec des mouvements écologistes militants, dont « Extinction Rebellion », les « Soulèvements de la Terre » et plusieurs collectifs décroissants. Elle a également occupé des responsabilités au sein d’organisations environnementales opposées à certaines pratiques agricoles et cynégétiques conventionnelles. Si ce profil est salué dans les cercles écologistes, il inquiète fortement dans le monde rural. Cette nomination est également interprétée par les représentants cynégétiques comme un nouveau signe de mise à distance de la chasse, pourtant reconnue par la loi comme un outil de gestion de la biodiversité. Pour beaucoup, l’arrivée d’une responsable associée à des mouvements historiquement hostiles à la chasse accentue le sentiment d’exclusion et de défiance à l’égard de l’OFB. Face à ces critiques, l’OFB a tenu à répondre. L’établissement insiste sur l’expérience d’Anne Le Strat dans l’action publique et affirme qu’elle a démissionné de toute fonction partisane avant sa prise de poste. L’OFB rappelle également que ses dirigeants, comme l’ensemble de ses agents, sont soumis à une obligation stricte de neutralité et d’impartialité, et qu’ils appliquent la feuille de route définie par l’État. Mais, malgré ces assurances, la nomination intervient dans un climat déjà bien fragilisé, et les tentatives récentes de rétablir un dialogue apaisé entre l’OFB, les agriculteurs et les chasseurs n’ont pas permis de lever les incompréhensions. Pour nombre d’acteurs de terrain, ce choix symbolise moins une ouverture que l’agrandissement du fossé entre politiques environnementales nationales et réalités rurales, ravivant la défiance durable à l’égard de l’institution.

Ancienne élue parisienne, Anne Le Strat est une figure connue de l’écologie politique. Son parcours est marqué par un engagement ancien au sein de « Europe Écologie – Les Verts », ainsi que par des proximités revendiquées avec des mouvements écologistes militants, dont « Extinction Rebellion », les « Soulèvements de la Terre » et plusieurs collectifs décroissants. Elle a également occupé des responsabilités au sein d’organisations environnementales opposées à certaines pratiques agricoles et cynégétiques conventionnelles. Si ce profil est salué dans les cercles écologistes, il inquiète fortement dans le monde rural. Cette nomination est également interprétée par les représentants cynégétiques comme un nouveau signe de mise à distance de la chasse, pourtant reconnue par la loi comme un outil de gestion de la biodiversité. Pour beaucoup, l’arrivée d’une responsable associée à des mouvements historiquement hostiles à la chasse accentue le sentiment d’exclusion et de défiance à l’égard de l’OFB. Face à ces critiques, l’OFB a tenu à répondre. L’établissement insiste sur l’expérience d’Anne Le Strat dans l’action publique et affirme qu’elle a démissionné de toute fonction partisane avant sa prise de poste. L’OFB rappelle également que ses dirigeants, comme l’ensemble de ses agents, sont soumis à une obligation stricte de neutralité et d’impartialité, et qu’ils appliquent la feuille de route définie par l’État. Mais, malgré ces assurances, la nomination intervient dans un climat déjà bien fragilisé, et les tentatives récentes de rétablir un dialogue apaisé entre l’OFB, les agriculteurs et les chasseurs n’ont pas permis de lever les incompréhensions. Pour nombre d’acteurs de terrain, ce choix symbolise moins une ouverture que l’agrandissement du fossé entre politiques environnementales nationales et réalités rurales, ravivant la défiance durable à l’égard de l’institution. Les experts participent ainsi à l’élaboration d’avis et de rapports de référence, qui servent de base aux décisions publiques et à l’information de l’ensemble des acteurs de la société. Leur mission consiste notamment à participer à des réunions régulières, relire de manière critique des documents scientifiques, rédiger certaines parties de rapports collectifs et, le cas échéant, contribuer à la formulation de recommandations construites de façon collégiale. Dans le cadre de cet appel, l’Anses renouvelle six comités d’experts spécialisés et quatre groupes de travail associés. Les experts sont nommés intuitu personae pour une durée de quatre ans. Les compétences recherchées sont nombreuses et variées : toxicologie, microbiologie, chimie, nutrition, agronomie, phytopathologie, entomologie, botanique, épidémiologie, hydrologie, modélisation climatique ou encore sciences humaines et sociales. Les travaux menés au sein de ces collectifs ont un impact concret. Ils contribuent à définir des repères alimentaires pour les populations, à prévenir les toxi-infections alimentaires, à évaluer les risques liés aux contaminants ou aux compléments alimentaires, mais aussi à lutter contre les maladies animales, les zoonoses, les épizooties et les menaces pesant sur les cultures et la biodiversité. Devenir expert pour l’Anses, c’est enrichir sa démarche scientifique grâce à des échanges interdisciplinaires, participer à la gestion de crises sanitaires et environnementales, et agir directement en faveur de la santé des humains, des animaux, des végétaux et des écosystèmes.

Les experts participent ainsi à l’élaboration d’avis et de rapports de référence, qui servent de base aux décisions publiques et à l’information de l’ensemble des acteurs de la société. Leur mission consiste notamment à participer à des réunions régulières, relire de manière critique des documents scientifiques, rédiger certaines parties de rapports collectifs et, le cas échéant, contribuer à la formulation de recommandations construites de façon collégiale. Dans le cadre de cet appel, l’Anses renouvelle six comités d’experts spécialisés et quatre groupes de travail associés. Les experts sont nommés intuitu personae pour une durée de quatre ans. Les compétences recherchées sont nombreuses et variées : toxicologie, microbiologie, chimie, nutrition, agronomie, phytopathologie, entomologie, botanique, épidémiologie, hydrologie, modélisation climatique ou encore sciences humaines et sociales. Les travaux menés au sein de ces collectifs ont un impact concret. Ils contribuent à définir des repères alimentaires pour les populations, à prévenir les toxi-infections alimentaires, à évaluer les risques liés aux contaminants ou aux compléments alimentaires, mais aussi à lutter contre les maladies animales, les zoonoses, les épizooties et les menaces pesant sur les cultures et la biodiversité. Devenir expert pour l’Anses, c’est enrichir sa démarche scientifique grâce à des échanges interdisciplinaires, participer à la gestion de crises sanitaires et environnementales, et agir directement en faveur de la santé des humains, des animaux, des végétaux et des écosystèmes. Selon les auteurs, environ 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau potable gérée de manière sûre, tandis que 3,5 milliards sont privées de services d’assainissement adéquats. Par ailleurs, près de 4 milliards d’individus subissent une pénurie d’eau sévère pendant au moins un mois par an, une situation aggravée par la croissance démographique, l’urbanisation rapide et le changement climatique. Le rapport souligne également la dégradation accélérée des ressources naturelles. Environ 70 % des principales nappes phréatiques mondiales présentent une tendance à la baisse, conséquence d’un pompage excessif, notamment pour l’agriculture irriguée.

Selon les auteurs, environ 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau potable gérée de manière sûre, tandis que 3,5 milliards sont privées de services d’assainissement adéquats. Par ailleurs, près de 4 milliards d’individus subissent une pénurie d’eau sévère pendant au moins un mois par an, une situation aggravée par la croissance démographique, l’urbanisation rapide et le changement climatique. Le rapport souligne également la dégradation accélérée des ressources naturelles. Environ 70 % des principales nappes phréatiques mondiales présentent une tendance à la baisse, conséquence d’un pompage excessif, notamment pour l’agriculture irriguée.  Les écosystèmes aquatiques sont fortement touchés : près de 410 millions d’hectares de zones humides ont disparu au cours des dernières décennies, alors qu’elles jouent un rôle clé dans la régulation de l’eau, la biodiversité et la protection contre les inondations. Dans les régions de montagne et polaires, la situation est tout aussi critique : plus de 30 % de la masse glaciaire mondiale aurait disparu depuis 1970, compromettant l’approvisionnement futur de millions de personnes dépendantes des eaux de fonte. Au-delà du constat, le rapport insiste sur l’urgence d’un changement de paradigme. Il appelle à une action coordonnée impliquant États, collectivités, secteur privé et société civile, afin de mieux gérer la demande, protéger les écosystèmes, investir dans les infrastructures d’eau et d’assainissement, et renforcer la gouvernance. « Le moment où ce rapport est publié est crucial », soulignent ses auteurs, y voyant une opportunité unique de renforcer la responsabilité collective et de faire de l’eau une priorité mondiale, au même titre que l’énergie ou le climat. Sans inflexion rapide, préviennent-ils, la « faillite hydrique » pourrait devenir irréversible dans de nombreuses régions du monde.

Les écosystèmes aquatiques sont fortement touchés : près de 410 millions d’hectares de zones humides ont disparu au cours des dernières décennies, alors qu’elles jouent un rôle clé dans la régulation de l’eau, la biodiversité et la protection contre les inondations. Dans les régions de montagne et polaires, la situation est tout aussi critique : plus de 30 % de la masse glaciaire mondiale aurait disparu depuis 1970, compromettant l’approvisionnement futur de millions de personnes dépendantes des eaux de fonte. Au-delà du constat, le rapport insiste sur l’urgence d’un changement de paradigme. Il appelle à une action coordonnée impliquant États, collectivités, secteur privé et société civile, afin de mieux gérer la demande, protéger les écosystèmes, investir dans les infrastructures d’eau et d’assainissement, et renforcer la gouvernance. « Le moment où ce rapport est publié est crucial », soulignent ses auteurs, y voyant une opportunité unique de renforcer la responsabilité collective et de faire de l’eau une priorité mondiale, au même titre que l’énergie ou le climat. Sans inflexion rapide, préviennent-ils, la « faillite hydrique » pourrait devenir irréversible dans de nombreuses régions du monde. Le montant global alloué s’élève à 74,7 millions d’euros, intégralement inscrits au budget de l’OFB. Cette enveloppe vise à assurer la continuité du fonctionnement des parcs nationaux, à soutenir leurs missions de protection des écosystèmes, de préservation des paysages, de suivi scientifique et d’accompagnement des territoires. Elle contribue également au maintien des actions de sensibilisation du public et de coopération avec les acteurs locaux, essentiels à l’acceptabilité et à l’efficacité des politiques de conservation. La répartition des crédits tient compte de plusieurs facteurs, parmi lesquels l’étendue des territoires protégés, la diversité des milieux naturels, les contraintes géographiques (montagne, outre-mer, milieux marins) et les besoins opérationnels propres à chaque parc. Les parcs ultramarins et de haute montagne, confrontés à des enjeux climatiques et logistiques spécifiques, bénéficient ainsi de dotations significatives. Cette contribution financière constitue un levier central de la politique nationale de protection de la biodiversité, à un moment où les parcs nationaux sont en première ligne face aux effets du changement climatique, à l’érosion de la biodiversité et à la pression croissante des usages humains. Elle s’inscrit dans les engagements de la France en matière de préservation du patrimoine naturel et de mise en œuvre des objectifs internationaux pour la nature...

Le montant global alloué s’élève à 74,7 millions d’euros, intégralement inscrits au budget de l’OFB. Cette enveloppe vise à assurer la continuité du fonctionnement des parcs nationaux, à soutenir leurs missions de protection des écosystèmes, de préservation des paysages, de suivi scientifique et d’accompagnement des territoires. Elle contribue également au maintien des actions de sensibilisation du public et de coopération avec les acteurs locaux, essentiels à l’acceptabilité et à l’efficacité des politiques de conservation. La répartition des crédits tient compte de plusieurs facteurs, parmi lesquels l’étendue des territoires protégés, la diversité des milieux naturels, les contraintes géographiques (montagne, outre-mer, milieux marins) et les besoins opérationnels propres à chaque parc. Les parcs ultramarins et de haute montagne, confrontés à des enjeux climatiques et logistiques spécifiques, bénéficient ainsi de dotations significatives. Cette contribution financière constitue un levier central de la politique nationale de protection de la biodiversité, à un moment où les parcs nationaux sont en première ligne face aux effets du changement climatique, à l’érosion de la biodiversité et à la pression croissante des usages humains. Elle s’inscrit dans les engagements de la France en matière de préservation du patrimoine naturel et de mise en œuvre des objectifs internationaux pour la nature... Elle s’inscrit dans le cadre du projet européen Life ARTISAN, dont l’objectif est de renforcer la résilience des territoires face au changement climatique en favorisant les solutions fondées sur la nature. Ces trophées distinguent des initiatives françaises, en métropole comme en Outre-mer, qui proposent des réponses concrètes et innovantes aux risques climatiques croissants : inondations, sécheresses, érosion, îlots de chaleur ou perte de biodiversité.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet européen Life ARTISAN, dont l’objectif est de renforcer la résilience des territoires face au changement climatique en favorisant les solutions fondées sur la nature. Ces trophées distinguent des initiatives françaises, en métropole comme en Outre-mer, qui proposent des réponses concrètes et innovantes aux risques climatiques croissants : inondations, sécheresses, érosion, îlots de chaleur ou perte de biodiversité.  Les projets candidats doivent s’appuyer sur des solutions fondées sur la nature (SFN), c’est-à-dire des actions qui mobilisent les écosystèmes et leurs fonctionnalités naturelles pour réduire les vulnérabilités, tout en préservant ou restaurant la biodiversité. Il peut s’agir, par exemple, de la restauration de zones humides pour limiter les crues, de la renaturation d’espaces urbains pour lutter contre les fortes chaleurs, ou encore de la gestion écologique des littoraux face à l’érosion. La 3e édition nationale est ouverte à un large panel de porteurs de projets : collectivités territoriales, établissements publics, associations, entreprises, organismes de recherche ou groupements d’acteurs engagés dans l’adaptation au changement climatique. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 20 mars 2026. Les projets seront évalués selon leur caractère innovant, leur efficacité face aux enjeux climatiques, leur reproductibilité et leur capacité à concilier adaptation, préservation de la biodiversité et bénéfices pour les populations locales. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 7 juillet 2026 à Rennes, à l’occasion du Forum européen Adaptation & Nature, organisé par l’OFB et les partenaires du projet Life ARTISAN. À travers ces trophées, les organisateurs entendent mettre en lumière des solutions inspirantes, encourager le partage d’expériences et accélérer le déploiement des solutions fondées sur la nature, désormais reconnues comme des leviers majeurs pour faire face aux défis climatiques à venir.

Les projets candidats doivent s’appuyer sur des solutions fondées sur la nature (SFN), c’est-à-dire des actions qui mobilisent les écosystèmes et leurs fonctionnalités naturelles pour réduire les vulnérabilités, tout en préservant ou restaurant la biodiversité. Il peut s’agir, par exemple, de la restauration de zones humides pour limiter les crues, de la renaturation d’espaces urbains pour lutter contre les fortes chaleurs, ou encore de la gestion écologique des littoraux face à l’érosion. La 3e édition nationale est ouverte à un large panel de porteurs de projets : collectivités territoriales, établissements publics, associations, entreprises, organismes de recherche ou groupements d’acteurs engagés dans l’adaptation au changement climatique. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 20 mars 2026. Les projets seront évalués selon leur caractère innovant, leur efficacité face aux enjeux climatiques, leur reproductibilité et leur capacité à concilier adaptation, préservation de la biodiversité et bénéfices pour les populations locales. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 7 juillet 2026 à Rennes, à l’occasion du Forum européen Adaptation & Nature, organisé par l’OFB et les partenaires du projet Life ARTISAN. À travers ces trophées, les organisateurs entendent mettre en lumière des solutions inspirantes, encourager le partage d’expériences et accélérer le déploiement des solutions fondées sur la nature, désormais reconnues comme des leviers majeurs pour faire face aux défis climatiques à venir. Présent sur place, le militant anti-chasse Pierre Rigaux s’est opposé à l’événement et a surtout mené un travail de recherche d’incidents, documentant précisément le déroulement des épreuves, le nombre d’oiseaux tués et les conditions dans lesquelles ils l’ont été. Les organisateurs, eux, défendent une pratique réglementée, affirmant qu’elle est courante dans le monde cynégétique et conforme à la loi.

Présent sur place, le militant anti-chasse Pierre Rigaux s’est opposé à l’événement et a surtout mené un travail de recherche d’incidents, documentant précisément le déroulement des épreuves, le nombre d’oiseaux tués et les conditions dans lesquelles ils l’ont été. Les organisateurs, eux, défendent une pratique réglementée, affirmant qu’elle est courante dans le monde cynégétique et conforme à la loi.  Dans les Corbières, plusieurs chasseurs ont en outre été verbalisés par l’OFB pour avoir opéré dans les secteurs interdits. Un courrier anonyme, largement diffusé localement, estime que les zones brûlées sont devenues des refuges favorables à la reproduction des sangliers et chevreuils, faisant craindre de nouveaux dégâts sur des exploitations déjà fragilisées. Les signataires demandent une révision de l’arrêté. La préfecture, elle, maintient que la sécurité prime, un argument que les chasseurs jugent insuffisant au regard de l’urgence de la régulation.

Dans les Corbières, plusieurs chasseurs ont en outre été verbalisés par l’OFB pour avoir opéré dans les secteurs interdits. Un courrier anonyme, largement diffusé localement, estime que les zones brûlées sont devenues des refuges favorables à la reproduction des sangliers et chevreuils, faisant craindre de nouveaux dégâts sur des exploitations déjà fragilisées. Les signataires demandent une révision de l’arrêté. La préfecture, elle, maintient que la sécurité prime, un argument que les chasseurs jugent insuffisant au regard de l’urgence de la régulation. La FNC précise que les autorités compétentes ont été informées, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et qu’une plainte a été déposée, donnant lieu à une enquête en cours. Elle affirme par ailleurs qu’aucune donnée bancaire, aucune information liée à la détention d’armes, ni aucun mot de passe n’ont été compromis. En revanche, un accès non autorisé à certaines données personnelles a bien été constaté, incluant, le cas échéant, des informations relatives à la validation du permis de chasser. La FNC a exprimé ses regrets et appelé ses adhérents à la vigilance, en rappelant les règles élémentaires de cybersécurité, notamment face aux tentatives d’hameçonnage. Dès le lendemain, mercredi 21 janvier 2026, une nouvelle dimension est venue s’ajouter à l’affaire. Des informations faisant état de la mise en vente de données sur le dark web ont commencé à circuler. Le jeudi 22 janvier, ces éléments ont été rendus publics par Christophe Boutry, ancien membre de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et aujourd’hui expert en analyse criminelle et investigations numériques. Selon lui, une base de données concernant jusqu’à 1 416 000 personnes liées à l’écosystème de la chasse aurait été proposée à la vente par un pirate informatique...

La FNC précise que les autorités compétentes ont été informées, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et qu’une plainte a été déposée, donnant lieu à une enquête en cours. Elle affirme par ailleurs qu’aucune donnée bancaire, aucune information liée à la détention d’armes, ni aucun mot de passe n’ont été compromis. En revanche, un accès non autorisé à certaines données personnelles a bien été constaté, incluant, le cas échéant, des informations relatives à la validation du permis de chasser. La FNC a exprimé ses regrets et appelé ses adhérents à la vigilance, en rappelant les règles élémentaires de cybersécurité, notamment face aux tentatives d’hameçonnage. Dès le lendemain, mercredi 21 janvier 2026, une nouvelle dimension est venue s’ajouter à l’affaire. Des informations faisant état de la mise en vente de données sur le dark web ont commencé à circuler. Le jeudi 22 janvier, ces éléments ont été rendus publics par Christophe Boutry, ancien membre de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et aujourd’hui expert en analyse criminelle et investigations numériques. Selon lui, une base de données concernant jusqu’à 1 416 000 personnes liées à l’écosystème de la chasse aurait été proposée à la vente par un pirate informatique... Parmi les travaux emblématiques figure le rapport publié en décembre 2022 sur les ongulés sauvages en France métropolitaine. Dix espèces y sont recensées, du sanglier au cerf élaphe, du chevreuil au bouquetin, appartenant aux familles des cervidés, bovidés et suidés. Ces animaux cristallisent des perceptions contrastées : espèces patrimoniales admirées, ressources cynégétiques, mais aussi causes de dégâts agricoles, vecteurs potentiels de maladies ou enjeux de sécurité. Le rapport Efese met en évidence la complexité de ces dynamiques socio-écosystémiques et insiste sur le rôle écologique majeur des ongulés, capables de structurer les paysages, d’influencer la régénération forestière et de participer à la résilience des écosystèmes face aux changements globaux. Au cœur du débat émerge une question sensible : faut-il aller plus loin et réensauvager la nature française ?

Parmi les travaux emblématiques figure le rapport publié en décembre 2022 sur les ongulés sauvages en France métropolitaine. Dix espèces y sont recensées, du sanglier au cerf élaphe, du chevreuil au bouquetin, appartenant aux familles des cervidés, bovidés et suidés. Ces animaux cristallisent des perceptions contrastées : espèces patrimoniales admirées, ressources cynégétiques, mais aussi causes de dégâts agricoles, vecteurs potentiels de maladies ou enjeux de sécurité. Le rapport Efese met en évidence la complexité de ces dynamiques socio-écosystémiques et insiste sur le rôle écologique majeur des ongulés, capables de structurer les paysages, d’influencer la régénération forestière et de participer à la résilience des écosystèmes face aux changements globaux. Au cœur du débat émerge une question sensible : faut-il aller plus loin et réensauvager la nature française ?  Le réensauvagement suppose de redonner une plus grande autonomie aux processus naturels, notamment en réintroduisant des grands prédateurs capables de réguler les populations d’ongulés. D’un point de vue écologique, les bénéfices potentiels sont réels : limitation des surpopulations, restauration de chaînes trophiques complètes, amélioration de l’intégrité et de la résilience des écosystèmes, conformément aux objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Mais cette vision se heurte à des réalités sociales et économiques fortes. La France est un territoire densément occupé, où agriculture, élevage, chasse et usages récréatifs façonnent depuis longtemps les paysages. Réintroduire des prédateurs ou laisser les populations sauvages s’autoréguler pose la question de la coexistence avec les activités humaines, des risques pour l’élevage et de l’acceptabilité sociale. Le rapport Efese souligne ainsi que la gestion actuelle des ongulés est largement « cynégétisée », c’est-à-dire fortement influencée par les pratiques de chasse, qui remplacent en partie la prédation naturelle. Réensauvager ne signifie donc pas revenir à un état mythifié de nature intacte, mais repenser les équilibres entre contrôle humain et processus naturels. La question n’est pas tant de savoir s’il faut réensauvager, mais jusqu’où, où et avec quelles garanties pour les territoires et ceux qui y vivent.

Le réensauvagement suppose de redonner une plus grande autonomie aux processus naturels, notamment en réintroduisant des grands prédateurs capables de réguler les populations d’ongulés. D’un point de vue écologique, les bénéfices potentiels sont réels : limitation des surpopulations, restauration de chaînes trophiques complètes, amélioration de l’intégrité et de la résilience des écosystèmes, conformément aux objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Mais cette vision se heurte à des réalités sociales et économiques fortes. La France est un territoire densément occupé, où agriculture, élevage, chasse et usages récréatifs façonnent depuis longtemps les paysages. Réintroduire des prédateurs ou laisser les populations sauvages s’autoréguler pose la question de la coexistence avec les activités humaines, des risques pour l’élevage et de l’acceptabilité sociale. Le rapport Efese souligne ainsi que la gestion actuelle des ongulés est largement « cynégétisée », c’est-à-dire fortement influencée par les pratiques de chasse, qui remplacent en partie la prédation naturelle. Réensauvager ne signifie donc pas revenir à un état mythifié de nature intacte, mais repenser les équilibres entre contrôle humain et processus naturels. La question n’est pas tant de savoir s’il faut réensauvager, mais jusqu’où, où et avec quelles garanties pour les territoires et ceux qui y vivent.