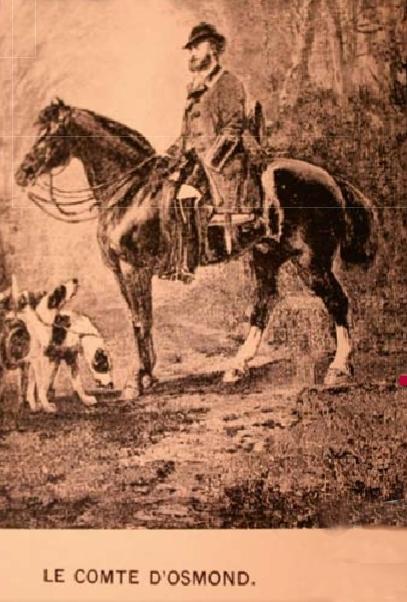

Toute la gloire et l’éclat du comte d’Osmond sont nés de cet effort permanent à se consacrer au culte de Saint Hubert, d’y brûler sa santé dans les halliers du Morvan, de s’y construire un cadre digne de ses aspirations et de ses buts. Ce fut donc un choix délibéré pour ce jeune homme lancé dans les salons du boulevard Saint Germain. Pour ses dix-huit ans, il s’offrit un hunter classé second au grand steeple de Liverpool. Excellente monture, mais difficile, nécessitant des moyens physiques complets, que le comte d’Osmond qu’il n’eut plus deux ans après, à la suite de l’éclatement d’un fusil de chasse qui lui fit perdre son avant-bras et la main gauche, accident qui lui fermait définitivement la carrière des armes. Musicien, il composa bien avant le concerto pour main gauche de Ravel une valse qu’il avait intitulée « Adieux à ma main gauche ». Refusant toute fonction, il ne voulut être que chasseur, mais grand chasseur. Pour tirer, monter à cheval ou conduire son attelage, il s’était fait confectionner un bracelet de cuir muni d’un crochet. Il ne laissait à personne le soin de mener ses chevaux dans les longues randonnées qui lui faisaient sillonner la France, l’Italie et la Bohème. Campé sur son siège, les guides solidement fixées dans la saignée de son bras gauche, sa main droite suffisait pour diriger d’une sûreté parfaite son équipage. Pour lui, seule l’excellence était acceptable. Ce fut un défi qu’il affirma ainsi : « Certes, la médiocrité n’est pas vice, seulement, j’avoue que je ne comprends la chasse qu’avec toute sa science et ses traditions ». Il se forgea lentement pour mettre en pratique son précepte : « La chasse est comme l’équitation. Il fut la cultiver de bonne heure, en avoir le goût, regarder beaucoup, écouter davantage pour retenir plus tard ». IL eut Casimir comme piqueux, un homme hors de ligne pour sa science de la chasse et ses qualités. En 1854, arriva comme second piqueux, Adolphe, d’origine normande, qui avait fait ses armes avec M. de Longhuit, louvetier. Pour Osmond, ce fut la perle des piqueux et le portrait qu’il en dresse dans « Les Hommes des Bois » est tout vibrant de reconnaissance et d’admiration. Secondé par cet homme de haute tenue, l’équipage et la meute de 70 chiens issus des chenils du duc de Beaufort et du duc de Rutland, ne pouvait que voler de succès en succès et forcer l’admiration de tous.

Toute la gloire et l’éclat du comte d’Osmond sont nés de cet effort permanent à se consacrer au culte de Saint Hubert, d’y brûler sa santé dans les halliers du Morvan, de s’y construire un cadre digne de ses aspirations et de ses buts. Ce fut donc un choix délibéré pour ce jeune homme lancé dans les salons du boulevard Saint Germain. Pour ses dix-huit ans, il s’offrit un hunter classé second au grand steeple de Liverpool. Excellente monture, mais difficile, nécessitant des moyens physiques complets, que le comte d’Osmond qu’il n’eut plus deux ans après, à la suite de l’éclatement d’un fusil de chasse qui lui fit perdre son avant-bras et la main gauche, accident qui lui fermait définitivement la carrière des armes. Musicien, il composa bien avant le concerto pour main gauche de Ravel une valse qu’il avait intitulée « Adieux à ma main gauche ». Refusant toute fonction, il ne voulut être que chasseur, mais grand chasseur. Pour tirer, monter à cheval ou conduire son attelage, il s’était fait confectionner un bracelet de cuir muni d’un crochet. Il ne laissait à personne le soin de mener ses chevaux dans les longues randonnées qui lui faisaient sillonner la France, l’Italie et la Bohème. Campé sur son siège, les guides solidement fixées dans la saignée de son bras gauche, sa main droite suffisait pour diriger d’une sûreté parfaite son équipage. Pour lui, seule l’excellence était acceptable. Ce fut un défi qu’il affirma ainsi : « Certes, la médiocrité n’est pas vice, seulement, j’avoue que je ne comprends la chasse qu’avec toute sa science et ses traditions ». Il se forgea lentement pour mettre en pratique son précepte : « La chasse est comme l’équitation. Il fut la cultiver de bonne heure, en avoir le goût, regarder beaucoup, écouter davantage pour retenir plus tard ». IL eut Casimir comme piqueux, un homme hors de ligne pour sa science de la chasse et ses qualités. En 1854, arriva comme second piqueux, Adolphe, d’origine normande, qui avait fait ses armes avec M. de Longhuit, louvetier. Pour Osmond, ce fut la perle des piqueux et le portrait qu’il en dresse dans « Les Hommes des Bois » est tout vibrant de reconnaissance et d’admiration. Secondé par cet homme de haute tenue, l’équipage et la meute de 70 chiens issus des chenils du duc de Beaufort et du duc de Rutland, ne pouvait que voler de succès en succès et forcer l’admiration de tous.

Chasseur mais pas éleveur

Comme le vautrait enregistrait beaucoup de chiens blessés ou tués, la remonte se faisait presque exclusivement par rachat. Adolphe se déplaçait à l’inter- saison pour sélectionner les meilleurs éléments à mettre en meute à la campagne suivante. Mais les fox-hounds étaient si chiches de voix que, pour les suivre, il fallait leur mettre des grelots. Aussi, les trente bâtards de son voisin M. d’Anchald, augmentaient considérablement la musique. L’entente et l’estime entre les deux veneurs étaient telles qu’ils s’échangeaient une partie de leur meute pour se renforcer. Le seul reproche que l’on puisse dresser contre la mémoire d’Osmond est l’absence totale d’élevage et peut être d’intérêt pour cette partie primordiale de la chasse aux chiens courants, comme il l’avoue au détour de sa narration de sa visite du vicomte de La Besge : « Puis on rendit visite à mes chiens. On y resta longtemps, trop longtemps pour moi, mais M. de La Besge étant un fin connaisseur, sa conversation avec Adolphe eut une certaine durée et me sembla interminable ». Dans la Nièvre, le gibier était abondant et Osmond avait créé, autour de son château de la Vènerie à Châteauneuf Val Bargis, un véritable garde-manger pour fixer le gibier. C’était un fourré situé en triage des taillis, où régulièrement des gardes vidaient un tonneau de pommes de terre. Rainulphe Marie Eustache d’Osmond publia divers ouvrages : « A la billebaude », « Le Général Comte d'Argent », « Symphonies du cœur et chansons de l'esprit », « Dans la montagne, Le Tyrol autrichien », « Les Hommes des bois, épisodes et souvenirs »… et signa également quelques tableaux qui ne sont pas sans valeur aujourd’hui.

Comme le vautrait enregistrait beaucoup de chiens blessés ou tués, la remonte se faisait presque exclusivement par rachat. Adolphe se déplaçait à l’inter- saison pour sélectionner les meilleurs éléments à mettre en meute à la campagne suivante. Mais les fox-hounds étaient si chiches de voix que, pour les suivre, il fallait leur mettre des grelots. Aussi, les trente bâtards de son voisin M. d’Anchald, augmentaient considérablement la musique. L’entente et l’estime entre les deux veneurs étaient telles qu’ils s’échangeaient une partie de leur meute pour se renforcer. Le seul reproche que l’on puisse dresser contre la mémoire d’Osmond est l’absence totale d’élevage et peut être d’intérêt pour cette partie primordiale de la chasse aux chiens courants, comme il l’avoue au détour de sa narration de sa visite du vicomte de La Besge : « Puis on rendit visite à mes chiens. On y resta longtemps, trop longtemps pour moi, mais M. de La Besge étant un fin connaisseur, sa conversation avec Adolphe eut une certaine durée et me sembla interminable ». Dans la Nièvre, le gibier était abondant et Osmond avait créé, autour de son château de la Vènerie à Châteauneuf Val Bargis, un véritable garde-manger pour fixer le gibier. C’était un fourré situé en triage des taillis, où régulièrement des gardes vidaient un tonneau de pommes de terre. Rainulphe Marie Eustache d’Osmond publia divers ouvrages : « A la billebaude », « Le Général Comte d'Argent », « Symphonies du cœur et chansons de l'esprit », « Dans la montagne, Le Tyrol autrichien », « Les Hommes des bois, épisodes et souvenirs »… et signa également quelques tableaux qui ne sont pas sans valeur aujourd’hui.

Extrait : Deux Anglais dans le Nivernais

Pour que la chasse soit couronnée de succès, un ragotin de cent livres m'arrivait secrètement de nuit pour être aussitôt caché au fond d'une garderie, située sur les confins de la forêt. Je pouvais ainsi attendre avec plus de calme l'expédition britannique…

Au jour fixé d'avance, mes deux amis anglais débarquèrent vers le soir sur le seuil de ma petite maison de chasse. Un peu ahuris de la longue distance parcourue d'une traite, passablement refroidis par la course d'Auxerre à Coulanges, ils me parurent toutefois enchantés de l'audace de leur amicale détermination, et un bon dîner, arrosé de quelques bonnes bouteilles de Bourgogne, les confirma tout à fait dans leur belle humeur. Les chambres, quoique semblables à des cabines de bateau à vapeur, étaient cependant plus confortables. Leurs valets, stylés, les eurent bientôt adaptées à leur goût, et la première soirée se serait passée pour moi le mieux du monde, si, au fond de ma cervelle, je n'avais pas senti une lancinante et perpétuelle préoccupation pour découvrir la moins mauvaise manière d'occuper convenablement les loisirs de mes hôtes dans ce pays perdu. Une unique chasse en perspective, dont la seule difficulté, par le fait, consistait dans la façon pratique dont elle serait « machinée », ne pouvait me troubler démesurément, sûr comme je l'étais alors de la discrétion et de l'adresse de mes hommes. Mais pour en arriver à cet exceptionnel laisser-courre, à ce mensonge au galop, comment employer les entractes d'une manière acceptable pour des « Mascher » élégants, gâtés dans leur pays par la variété et l'abondance des sports de toute sorte ? Voilà ce qui me rendait profondément soucieux. Aussi, tandis que mes amis dormaient à poings fermés au-dessus de ma tête, je passai une nuit blanche à faire les plans les plus étranges et les plus impraticables. Leur bonne humeur, leur gaieté aidant, l'esprit de bon aloi de mon vieux Loison venant nous apporter aussi un précieux appoint, secondé en outre par l'entrain de Lignières qui me fut un puissant auxiliaire. La première journée s'écoula assez promptement, coupée en deux par une longue promenade en voiture à travers la belle vallée de l'Yonne. Le lendemain, sachant que quelques bécasses se trouvaient en forêt, je les y conduisis. On en tua quelques-unes, et nous fîmes marcher nos officiers assez longtemps pour leur donner de l'appétit. Mais en réalité, quelles maigres réjouissances pour des gens habitués à des tirés britanniques. Mount-Charles, lui, parlait passablement le français et s'intéressait aux moindres choses. Strathfield, en revanche, silencieux, se contentait de rire et semblait toutefois « dans le train », quoique à la fin de son séjour, Loison lui ayant demandé s'il avait bien compris la série de ses incommensurables blagues, il répondit par un : « pas un mot », bien fait pour défriser mon vieil ami. Cependant, il nous fallait remplacer par le bavardage français et les recherches culinaires, des distractions que ma mauvaise chance m'empêchait de donner aux deux braves, tombés avec tant de candeur dans mon guêpier cynégétique. Enfin, le jour de chasse arrive !

Le ragot est dans la caisse

Tout a été réglé et prévu d'avance. Un de mes hommes à cheval, prenant son départ dans une enceinte touffue, et il n'en manquait pas à Frétoy, est chargé, en passant par les endroits les plus difficiles de la forêt, de faire une traînée d'une bonne heure avec un bouchon de paille pris à la litière du sanglier. D'autre part, un garde doit, dès le matin, conduire le ragot dans sa caisse au milieu du taillis épais, choisi avec soin à l'extrémité de la traînée et le lâcher quarante minutes avant l'arrivée de la meute. Il est en outre bien convenu avec mes piqueux de simuler un défaut, pour avoir non loin de là un brillant relancer, laissant alors aux dieux propices le soin d'organiser la fin de cette chasse grotesque. Si j'étais plus qu'humilié de ce secret laisser-courre carnavalesque, je savais du moins en sauver un peu le ridicule par le prologue. Ma vénerie, fort bien montée alors en hommes, chevaux et chiens, était bonne à voir, et je pus en tout cas sans rougir montrer à mes deux Anglais, un spécimen plus qu'honorable d'un grand vautrait à la française. Mount-Charles et Strathfield en parurent aussi surpris que satisfaits, et la cérémonie du rapport, faite dans les formes voulues, sembla les exciter vivement. Adolphe, le plus sérieusement du monde, nous donna courre un ragotin de cent livres, rembuché au bois Charlet, là où devait partir la fameuse traînée. Et bientôt, avec tous les chiens découplés derrière les hommes, nous nous rendîmes à la brisée, où, pour donner plus de vraisemblance à notre mascarade, mon piqueux, à l'aide d'un vieux pied, avait imprimé dans le sol une empreinte aussi factice qu'habilement faite. Nous prîmes soin de bien la désigner à nos deux amis, émerveillés du travail des valets de limiers, travail tout nouveau pour eux et dont ils avaient appris, la veille au soir en causant avec nous et pour la première fois, les multiples devoirs au matin des jours d'assemblée.

« What a pace ! Nous ne voyons rien du tout… »

Presque aussitôt, les chiens foulent l'enceinte, guidés par Adolphe les appuyant chaudement de sa trompe, et une seconde après, empaumant la voie d'emblée, les voilà partis, tandis que Lignières, à cinquante pas de nous et chargé par moi de cette partie du programme, sonnait allégrement « le lancer », en disparaissant au galop au milieu d'une route de décharge, à moitié bouchée par des branches et des lianes qui s'entrecroisaient dans toutes les directions. Sans avoir eu le temps de se reconnaître, Mount-Charles et le capitaine, à qui j'avais bien recommandé de ne pas quitter Lignières d'une semelle, s'élançaient sur ses traces, tandis que je me dirigeais, par d'autres voies plus courtes, aux endroits tracés d'avance par la traînée. Le vautrait marchait ferme et durant cette poursuite d’une petite heure par des chemins vraiment impraticables, j'eus, par des raccours, plus d'une fois l'occasion de me rencontrer avec mes deux Anglais. Le teint coloré, le chapeau cabossé, couverts de boue, ils semblaient au paroxysme de l'enthousiasme. « What a pace ! Nous ne voyons rien du tout, me cria plus d'une fois le bon Mount-Charles, mais nous nous amusons énormément ! ». Pardieu, c'était bien ce que nous désirions, Lignières et moi. Les étourdir par le train en les faisant bourrer dans les ronciers des sentes, dont l'enchevêtrement devait servir de plausible raison pour ne pas voir ni les chiens, ni le sanglier. Enfin, après une course échevelée, les chiens arrivent au fameux taillis où le cochon avait été déballé. Comme j'y arrivais un des premiers, du côté opposé à celui par où Lignières devait conduire mes amis, et ayant encore une seconde à moi seul pour me rendre compte de ce qui s'était fait, je me trouvais, en levant par hasard les yeux en l'air, face à face avec le garde perché sur un gros chêne. « Il est encore là, me dit-il tout de suite d'un air désespéré, du haut de sa branche. J'ai eu beau lui donner des coups de pied au cul, le sacré animal n'a jamais voulu bouger, et ce n'est qu'en montant sur cet arbre que j'ai pu lui faire comprendre de me quitter. Mais, il n'est pas loin ! ».

Presque aussitôt, les chiens foulent l'enceinte, guidés par Adolphe les appuyant chaudement de sa trompe, et une seconde après, empaumant la voie d'emblée, les voilà partis, tandis que Lignières, à cinquante pas de nous et chargé par moi de cette partie du programme, sonnait allégrement « le lancer », en disparaissant au galop au milieu d'une route de décharge, à moitié bouchée par des branches et des lianes qui s'entrecroisaient dans toutes les directions. Sans avoir eu le temps de se reconnaître, Mount-Charles et le capitaine, à qui j'avais bien recommandé de ne pas quitter Lignières d'une semelle, s'élançaient sur ses traces, tandis que je me dirigeais, par d'autres voies plus courtes, aux endroits tracés d'avance par la traînée. Le vautrait marchait ferme et durant cette poursuite d’une petite heure par des chemins vraiment impraticables, j'eus, par des raccours, plus d'une fois l'occasion de me rencontrer avec mes deux Anglais. Le teint coloré, le chapeau cabossé, couverts de boue, ils semblaient au paroxysme de l'enthousiasme. « What a pace ! Nous ne voyons rien du tout, me cria plus d'une fois le bon Mount-Charles, mais nous nous amusons énormément ! ». Pardieu, c'était bien ce que nous désirions, Lignières et moi. Les étourdir par le train en les faisant bourrer dans les ronciers des sentes, dont l'enchevêtrement devait servir de plausible raison pour ne pas voir ni les chiens, ni le sanglier. Enfin, après une course échevelée, les chiens arrivent au fameux taillis où le cochon avait été déballé. Comme j'y arrivais un des premiers, du côté opposé à celui par où Lignières devait conduire mes amis, et ayant encore une seconde à moi seul pour me rendre compte de ce qui s'était fait, je me trouvais, en levant par hasard les yeux en l'air, face à face avec le garde perché sur un gros chêne. « Il est encore là, me dit-il tout de suite d'un air désespéré, du haut de sa branche. J'ai eu beau lui donner des coups de pied au cul, le sacré animal n'a jamais voulu bouger, et ce n'est qu'en montant sur cet arbre que j'ai pu lui faire comprendre de me quitter. Mais, il n'est pas loin ! ».

A quelques mètres de la caisse, le sanglier tenait les abois

Décidément, c'était funambulesque, mais il fallait en prendre son parti. Les Anglais, ignorant ce détail, poussaient bientôt un cri de joie, en entendant au milieu du fourré le tapage assourdissant de l'équipage, tenant subitement les abois. Il n'y avait pas à dire, le pauvre sanglier, ignorant le sort qui lui était réservé, ne voulait pas faire un pas de plus. Cette fois, après le vrai faux rapproché de cinquante-cinq minutes, la chasse de deux minutes touchait à sa fin. En tout cas, sa vitesse l'avait bien un peu sauvée du ridicule, et nous la devions à la voie, excellente ce jour-là. Lignières, paraissant tout flamme, mit promptement pied à terre, suivi de mes amis, et tandis qu'ils arrivaient ensemble juste pour voir le pauvre animal porté bas par l'équipage, les trompes des cinq hommes sonnaient l'hallali avec un entrain digne d'une meilleure cause. Ai-je besoin d'ajouter qu'après la curée faite suivant les règles, Adolphe vint offrir la « trace » à Lord Mount-Charles, tout radieux de sa chasse. Le soir, au moment de boire le vin de Champagne, je fus chaleureusement remercié par mes deux Anglais du plaisir intense que je leur avais procuré. Lignières et Loison, me regardant à la dérobée d'un air malin, donnèrent à mes joues une inquiétante intensité écarlate. Je fis toutefois bonne contenance et nous bûmes, cela sans arrière-pensée, à la vieille amitié et au 1er Horse-Guard. Malgré une joie qui, chez mes amis, me parut de bon aloi et atténuait un peu mes soucis, je me sentais néanmoins assez marri de les voir tout défigurés par les innombrables éraflures des viornes et des épines noires, dont, de gaieté de cœur, je les avais gratifiés, en leur faisant suivre Lignières à toute allure. Tailladés comme des sauvages, ils ne s'en montraient toutefois pas mécontents. « Les chemins ici ne sont pas commodes », me dit seulement fort discrètement Mount-Charles. Et il n'en fut plus question. Le surlendemain, encore passablement moulus de cet hétéroclite laisser-courre, ils quittèrent Coulanges, jugeant nécessaire de ne pas recommencer un genre d'exercice dont, je le crois sincèrement, ils gardaient un bon souvenir, mais que, selon toute probabilité, ils trouvaient trop violent pour des sportsmen habitués à galoper sur des prairies unies comme des tapis de billard.

Décidément, c'était funambulesque, mais il fallait en prendre son parti. Les Anglais, ignorant ce détail, poussaient bientôt un cri de joie, en entendant au milieu du fourré le tapage assourdissant de l'équipage, tenant subitement les abois. Il n'y avait pas à dire, le pauvre sanglier, ignorant le sort qui lui était réservé, ne voulait pas faire un pas de plus. Cette fois, après le vrai faux rapproché de cinquante-cinq minutes, la chasse de deux minutes touchait à sa fin. En tout cas, sa vitesse l'avait bien un peu sauvée du ridicule, et nous la devions à la voie, excellente ce jour-là. Lignières, paraissant tout flamme, mit promptement pied à terre, suivi de mes amis, et tandis qu'ils arrivaient ensemble juste pour voir le pauvre animal porté bas par l'équipage, les trompes des cinq hommes sonnaient l'hallali avec un entrain digne d'une meilleure cause. Ai-je besoin d'ajouter qu'après la curée faite suivant les règles, Adolphe vint offrir la « trace » à Lord Mount-Charles, tout radieux de sa chasse. Le soir, au moment de boire le vin de Champagne, je fus chaleureusement remercié par mes deux Anglais du plaisir intense que je leur avais procuré. Lignières et Loison, me regardant à la dérobée d'un air malin, donnèrent à mes joues une inquiétante intensité écarlate. Je fis toutefois bonne contenance et nous bûmes, cela sans arrière-pensée, à la vieille amitié et au 1er Horse-Guard. Malgré une joie qui, chez mes amis, me parut de bon aloi et atténuait un peu mes soucis, je me sentais néanmoins assez marri de les voir tout défigurés par les innombrables éraflures des viornes et des épines noires, dont, de gaieté de cœur, je les avais gratifiés, en leur faisant suivre Lignières à toute allure. Tailladés comme des sauvages, ils ne s'en montraient toutefois pas mécontents. « Les chemins ici ne sont pas commodes », me dit seulement fort discrètement Mount-Charles. Et il n'en fut plus question. Le surlendemain, encore passablement moulus de cet hétéroclite laisser-courre, ils quittèrent Coulanges, jugeant nécessaire de ne pas recommencer un genre d'exercice dont, je le crois sincèrement, ils gardaient un bon souvenir, mais que, selon toute probabilité, ils trouvaient trop violent pour des sportsmen habitués à galoper sur des prairies unies comme des tapis de billard.