La chasse au sanglier occupe une place particulière dans la culture cynégétique européenne. Gibier emblématique par sa force, sa ruse et son adaptabilité, le sanglier est un adversaire redouté et respecté. Sa robustesse naturelle, renforcée par une armure épaisse et des masses musculaires compactes, impose au chasseur une préparation technique rigoureuse. Le choix du calibre et de la munition ne relève pas d’un simple confort ou d’une préférence personnelle : il conditionne directement l’efficacité du tir, la sécurité des chasseurs et la dignité accordée à l’animal chassé.  Face à ce gibier résistant, le calibre doit garantir une pénétration suffisante, une expansion contrôlée et une énergie initiale capable de stopper rapidement la course de l’animal. Dans les bois épais où se déroulent la majorité des battues, un tir mal placé ou sous-dimensionné peut entraîner une recherche longue et incertaine, parfois dangereuse pour le chien comme pour le chasseur. À l’inverse, un calibre surpuissant mal utilisé peut causer des blessures excessives ou compromettre la venaison. C’est pourquoi il est essentiel de trouver un juste équilibre entre puissance, précision et confort de tir.

Face à ce gibier résistant, le calibre doit garantir une pénétration suffisante, une expansion contrôlée et une énergie initiale capable de stopper rapidement la course de l’animal. Dans les bois épais où se déroulent la majorité des battues, un tir mal placé ou sous-dimensionné peut entraîner une recherche longue et incertaine, parfois dangereuse pour le chien comme pour le chasseur. À l’inverse, un calibre surpuissant mal utilisé peut causer des blessures excessives ou compromettre la venaison. C’est pourquoi il est essentiel de trouver un juste équilibre entre puissance, précision et confort de tir.  Les chasseurs disposent aujourd’hui d’un large éventail de calibres adaptés au sanglier. Les grands classiques européens, tels que le 9,3×62, le 7×64 ou encore le 8×57 JS, jouissent d’une réputation solide bâtie sur des décennies de pratique. Du côté américain, des calibres universels comme le .308 Winchester ou le .30-06 Springfield ont su convaincre par leur polyvalence et la diversité de munitions disponibles. Pour ceux qui privilégient la portée et l’énergie, le 300 Winchester Magnum se révèle redoutable, tandis que d’autres optent pour des calibres plus doux comme le 6,5×55 SE ou même le .243 Winchester, réservés aux jeunes animaux et aux chasseurs recherchant un recul réduit. Dans ce dossier, nous proposons un tour d’horizon des dix calibres les plus employés pour la chasse au sanglier, avec leurs spécificités, avantages et limites. Nous détaillerons également des exemples de munitions, leurs poids de balles, vitesses et énergies initiales, afin de donner aux chasseurs une base solide pour faire un choix éclairé et responsable.

Les chasseurs disposent aujourd’hui d’un large éventail de calibres adaptés au sanglier. Les grands classiques européens, tels que le 9,3×62, le 7×64 ou encore le 8×57 JS, jouissent d’une réputation solide bâtie sur des décennies de pratique. Du côté américain, des calibres universels comme le .308 Winchester ou le .30-06 Springfield ont su convaincre par leur polyvalence et la diversité de munitions disponibles. Pour ceux qui privilégient la portée et l’énergie, le 300 Winchester Magnum se révèle redoutable, tandis que d’autres optent pour des calibres plus doux comme le 6,5×55 SE ou même le .243 Winchester, réservés aux jeunes animaux et aux chasseurs recherchant un recul réduit. Dans ce dossier, nous proposons un tour d’horizon des dix calibres les plus employés pour la chasse au sanglier, avec leurs spécificités, avantages et limites. Nous détaillerons également des exemples de munitions, leurs poids de balles, vitesses et énergies initiales, afin de donner aux chasseurs une base solide pour faire un choix éclairé et responsable.

Balistique de but… pour gagner en efficacité

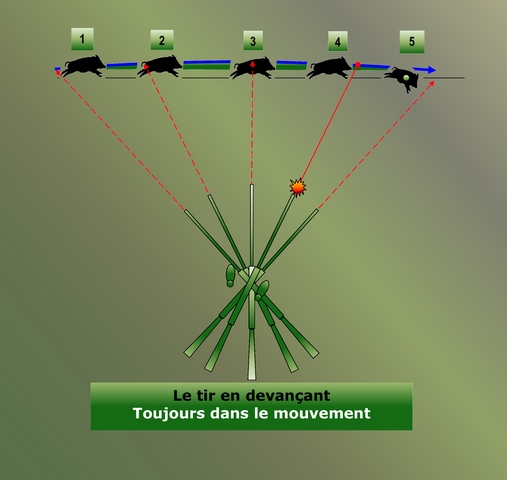

Regardons les faits : une balle qui file à 850 mètres/seconde, mettra (arrondi) 12/100e de seconde pour parcourir 100 mètres. Dans le même temps, un sanglier en pleine course, lancé à 36 kilomètres/heure, parcourt 10 mètres/seconde, ce qui est rapide puisqu’une allée de 10 mètres sera traversée en 1 seconde. Imaginons maintenant que ce même sanglier débuche à cette vitesse en plein travers à 100 mètres.

Regardons les faits : une balle qui file à 850 mètres/seconde, mettra (arrondi) 12/100e de seconde pour parcourir 100 mètres. Dans le même temps, un sanglier en pleine course, lancé à 36 kilomètres/heure, parcourt 10 mètres/seconde, ce qui est rapide puisqu’une allée de 10 mètres sera traversée en 1 seconde. Imaginons maintenant que ce même sanglier débuche à cette vitesse en plein travers à 100 mètres.  Pendant le temps qu’il faudra à la balle pour couper la trajectoire du sanglier, celui-ci se sera donc déplacé de 1,20 mètre (10 m/s x 0,12 s), c'est-à-dire que, sans un accompagnement du mouvement dans le geste du tir, le sanglier est au mieux raté, ou au pire blessé par une balle « arrière », ce qui, de toute façon, n’est pas acceptable pour le chasseur. En réalité, les distances de tir en battue sont beaucoup plus courtes, ce qui diminue d’autant la distance à devancer. Sur le terrain de chasse, c’est une autre histoire, car point d’ordinateur, ni de calculette. Seulement une pratique courante : la façon d’épauler, le suivi du gibier dans le mouvement, et une appréciation des paramètres à mettre en œuvre rapidement : évaluation de la distance de tir, de la vitesse du gibier en éloignement ou en rapprochement, les conditions atmosphériques et plus spécialement le vent de travers, etc…. Ces éléments seront les facteurs d’un bon tir. En effet, toutes les évaluations mal ressenties, peuvent totalement bouleverser, voire même inverser, le résultat escompté. C’est la condition d’un tir réussi. Il y a une obligation cependant : devancer le gibier de la distance calculée ou pratiquée, dans un mouvement continu et ininterrompu et maintenir en appuyant la visée après le tir. Avec une précision suffisante, il est possible, à partir de ces chiffres, d’extrapoler la correction à apporter. Par exemple pour une vitesse du gibier divisée par deux, il faudra également diviser la distance à devancer de moitié...

Pendant le temps qu’il faudra à la balle pour couper la trajectoire du sanglier, celui-ci se sera donc déplacé de 1,20 mètre (10 m/s x 0,12 s), c'est-à-dire que, sans un accompagnement du mouvement dans le geste du tir, le sanglier est au mieux raté, ou au pire blessé par une balle « arrière », ce qui, de toute façon, n’est pas acceptable pour le chasseur. En réalité, les distances de tir en battue sont beaucoup plus courtes, ce qui diminue d’autant la distance à devancer. Sur le terrain de chasse, c’est une autre histoire, car point d’ordinateur, ni de calculette. Seulement une pratique courante : la façon d’épauler, le suivi du gibier dans le mouvement, et une appréciation des paramètres à mettre en œuvre rapidement : évaluation de la distance de tir, de la vitesse du gibier en éloignement ou en rapprochement, les conditions atmosphériques et plus spécialement le vent de travers, etc…. Ces éléments seront les facteurs d’un bon tir. En effet, toutes les évaluations mal ressenties, peuvent totalement bouleverser, voire même inverser, le résultat escompté. C’est la condition d’un tir réussi. Il y a une obligation cependant : devancer le gibier de la distance calculée ou pratiquée, dans un mouvement continu et ininterrompu et maintenir en appuyant la visée après le tir. Avec une précision suffisante, il est possible, à partir de ces chiffres, d’extrapoler la correction à apporter. Par exemple pour une vitesse du gibier divisée par deux, il faudra également diviser la distance à devancer de moitié... Comprendre ses causes, ses manifestations et les moyens de le réduire permet de mieux choisir son arme et ses munitions, mais aussi d’améliorer ses performances. Le recul d’une arme provient de trois causes principales, qui agissent presque simultanément :

Comprendre ses causes, ses manifestations et les moyens de le réduire permet de mieux choisir son arme et ses munitions, mais aussi d’améliorer ses performances. Le recul d’une arme provient de trois causes principales, qui agissent presque simultanément : Les balles sont généralement composées d’un noyau et d’une chemise. Deux grandes catégories se distinguent :

Les balles sont généralement composées d’un noyau et d’une chemise. Deux grandes catégories se distinguent : Le plomb est utilisé pour sa densité élevée (environ 11,34 g/cm³), ce qui permet d’obtenir une masse conséquente dans un volume réduit. Cependant, les restrictions environnementales sur ce métal favorisent désormais les balles en cuivre, plus coûteuses, mais plus écologiques. Viennent ensuite les poudres. Elles permettent aujourd’hui d’atteindre des vitesses de l’ordre de 900 m/s, voire plus.

Le plomb est utilisé pour sa densité élevée (environ 11,34 g/cm³), ce qui permet d’obtenir une masse conséquente dans un volume réduit. Cependant, les restrictions environnementales sur ce métal favorisent désormais les balles en cuivre, plus coûteuses, mais plus écologiques. Viennent ensuite les poudres. Elles permettent aujourd’hui d’atteindre des vitesses de l’ordre de 900 m/s, voire plus.  Si cette vitesse élevée augmente la létalité, elle pose cependant un défi de rétention de matière, à l’impact, réduisant son efficacité létale. Pour compenser, les fabricants ont augmenté la masse des balles, mais doivent impérativement contrôler la longueur du projectile. En effet, la stabilité du projectile en vol dépend du rapport longueur/diamètre, lié au pas de rayure de l’arme. Il a été établi qu’une balle ne doit pas dépasser une longueur de 5,3 fois son calibre. Par exemple, pour un calibre 7 mm (7,21 mm réel), la longueur maximale optimale est de : 7,21 mm x 5,3 = 38,21 mm. En pratique, les balles disponibles dans ce calibre pèsent environ 175 grains (11,34 g) pour une longueur moyenne d’environ 35,56 mm, légèrement inférieure à la limite maximale afin d’assurer une stabilité parfaite...

Si cette vitesse élevée augmente la létalité, elle pose cependant un défi de rétention de matière, à l’impact, réduisant son efficacité létale. Pour compenser, les fabricants ont augmenté la masse des balles, mais doivent impérativement contrôler la longueur du projectile. En effet, la stabilité du projectile en vol dépend du rapport longueur/diamètre, lié au pas de rayure de l’arme. Il a été établi qu’une balle ne doit pas dépasser une longueur de 5,3 fois son calibre. Par exemple, pour un calibre 7 mm (7,21 mm réel), la longueur maximale optimale est de : 7,21 mm x 5,3 = 38,21 mm. En pratique, les balles disponibles dans ce calibre pèsent environ 175 grains (11,34 g) pour une longueur moyenne d’environ 35,56 mm, légèrement inférieure à la limite maximale afin d’assurer une stabilité parfaite... Ainsi, on trouve désormais des longueurs de canons étagées entre le minimum réglementaire en France (450 mm), et les plus longs pour les canons rayés qui sont de l’ordre de 670 mm. Autant dire que la marge est vaste. Partant de ce constat, le premier réflexe est de chercher s’il y a une relation entre la cartouche et la longueur du canon. Faute de pouvoir en établir une règle, contentons-nous donc de décrire les conséquences de la variation de la longueur des canons sur les performances balistiques d’un projectile…Les tables de tir, fournies par les fabricants de cartouches, indiquent comment, et avec quelles longueurs de canons, leurs mesures balistiques ont été effectuées. En général, ils optent pour un canon de 61 cm.

Ainsi, on trouve désormais des longueurs de canons étagées entre le minimum réglementaire en France (450 mm), et les plus longs pour les canons rayés qui sont de l’ordre de 670 mm. Autant dire que la marge est vaste. Partant de ce constat, le premier réflexe est de chercher s’il y a une relation entre la cartouche et la longueur du canon. Faute de pouvoir en établir une règle, contentons-nous donc de décrire les conséquences de la variation de la longueur des canons sur les performances balistiques d’un projectile…Les tables de tir, fournies par les fabricants de cartouches, indiquent comment, et avec quelles longueurs de canons, leurs mesures balistiques ont été effectuées. En général, ils optent pour un canon de 61 cm.  Partant de cette longueur, tous sont unanimes à dire que, chaque centimètre en moins, aura une incidence en perte de vitesse de l’ordre de 5 m/s, autrement dit apparemment pas grand-chose pour une balle qui file à 800 m/s, voire plus. Oui, mais… quand on procède au calcul de la nouvelle énergie disponible, puisque la vitesse intervient au carré dans le calcul, les conséquences sont plus visibles.

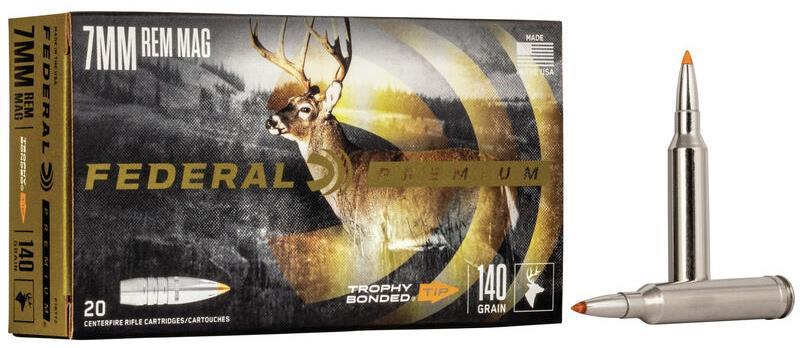

Partant de cette longueur, tous sont unanimes à dire que, chaque centimètre en moins, aura une incidence en perte de vitesse de l’ordre de 5 m/s, autrement dit apparemment pas grand-chose pour une balle qui file à 800 m/s, voire plus. Oui, mais… quand on procède au calcul de la nouvelle énergie disponible, puisque la vitesse intervient au carré dans le calcul, les conséquences sont plus visibles.  Sont donc résumés brièvement les caractéristiques de la balle Trophy Bonded TIP, et les résultats moyens obtenus sur des distances comprises entre 10 et 160 mètres, telles qu’il est possible de les rencontrer dans les situations de chasse, à l’approche et en battue. Les balles ont été tirées dans une carabine à verrou Sauer 100, calibre 7 Remington Magnum, équipée d’une lunette Khales Hélia 3, grossissemet 3-10 x 50i.

Sont donc résumés brièvement les caractéristiques de la balle Trophy Bonded TIP, et les résultats moyens obtenus sur des distances comprises entre 10 et 160 mètres, telles qu’il est possible de les rencontrer dans les situations de chasse, à l’approche et en battue. Les balles ont été tirées dans une carabine à verrou Sauer 100, calibre 7 Remington Magnum, équipée d’une lunette Khales Hélia 3, grossissemet 3-10 x 50i.  Le point rouge central n’a pas été utilisé lors du test, compte tenu de la grande finesse de la croix du réticule 4-Dot. L’ensemble est complété par un modérateur de son Freyr et Devik 269, atténuant ainsi le bruit et le recul, déjà peu important avec le chargement en 9,1 grammes. Rappelons que le calibre 7RM combine à la fois la puissance et des tirs tendus. Il convient donc parfaitement pour tous les grands animaux européens, ainsi que les attilas turcs ou tadjiks à grande distance, les élans, voire même les ours les plus gros. Les tirs ont été effectués en action de chasse en juin et juillet 2025. Les approches ont eu lieu sur un territoire méditerranéen mêlant maquis, vignes, garrigue et jachères. Elles ont permis le tir de 8 animaux. Précisons enfin que pour ce test, seuls des sangliers ont été tirés, de poids divers selon les circonstances...

Le point rouge central n’a pas été utilisé lors du test, compte tenu de la grande finesse de la croix du réticule 4-Dot. L’ensemble est complété par un modérateur de son Freyr et Devik 269, atténuant ainsi le bruit et le recul, déjà peu important avec le chargement en 9,1 grammes. Rappelons que le calibre 7RM combine à la fois la puissance et des tirs tendus. Il convient donc parfaitement pour tous les grands animaux européens, ainsi que les attilas turcs ou tadjiks à grande distance, les élans, voire même les ours les plus gros. Les tirs ont été effectués en action de chasse en juin et juillet 2025. Les approches ont eu lieu sur un territoire méditerranéen mêlant maquis, vignes, garrigue et jachères. Elles ont permis le tir de 8 animaux. Précisons enfin que pour ce test, seuls des sangliers ont été tirés, de poids divers selon les circonstances... Aujourd’hui, avec 23 options de poids de balles, le calibre 7 mm retrouve une belle vigueur : 100, 110, 115, 120, 125, 130, 139, 140, 145, 150, 154, 155, 160, 162, 166, 168, 170, 175, 180, 184, 185, 190 et 195 grains sont disponibles sur le marché. Parmi eux, un calibre mérite une attention particulière : le 28 Nosler. Munition mise au point en 2015 par Nosler, elle est intéressante pour le chasseur de grand gibier. Cette cartouche est basée sur l'étui de la vieille .404 Jeffery britannique, avec un collet réduit à 7 mm (0.284").

Aujourd’hui, avec 23 options de poids de balles, le calibre 7 mm retrouve une belle vigueur : 100, 110, 115, 120, 125, 130, 139, 140, 145, 150, 154, 155, 160, 162, 166, 168, 170, 175, 180, 184, 185, 190 et 195 grains sont disponibles sur le marché. Parmi eux, un calibre mérite une attention particulière : le 28 Nosler. Munition mise au point en 2015 par Nosler, elle est intéressante pour le chasseur de grand gibier. Cette cartouche est basée sur l'étui de la vieille .404 Jeffery britannique, avec un collet réduit à 7 mm (0.284").  Il a été raccourci pour pouvoir être chambré dans des mécanismes conçus pour la .30-06. L'épaulement est de 35 degrés, avec un collet allongé pour bien sertir le projectile. Les armes chambrées pour le .28 Nosler ont un rayage d’un tour aux 19 pouces, ce qui donne une excellente précision aux projectiles de 160 grains (10,3678 g). Mais c’est sa flèche de tir qui impressionne le plus, puisqu’elle est donnée, avec cette balle de 160 gr, à +5cm à 100 mètres, +7,6 cm à 200 mètres, et -7,6 cm à 326 mètres. Avec une VO de 960 m/s, pour une énergie initiale de 4777 Joules, ce calibre a incontestablement des atouts pour plaire.

Il a été raccourci pour pouvoir être chambré dans des mécanismes conçus pour la .30-06. L'épaulement est de 35 degrés, avec un collet allongé pour bien sertir le projectile. Les armes chambrées pour le .28 Nosler ont un rayage d’un tour aux 19 pouces, ce qui donne une excellente précision aux projectiles de 160 grains (10,3678 g). Mais c’est sa flèche de tir qui impressionne le plus, puisqu’elle est donnée, avec cette balle de 160 gr, à +5cm à 100 mètres, +7,6 cm à 200 mètres, et -7,6 cm à 326 mètres. Avec une VO de 960 m/s, pour une énergie initiale de 4777 Joules, ce calibre a incontestablement des atouts pour plaire. Ces mesures constituent le socle de la sécurité en battue. Pourtant, elles ne suffisent pas à elles seules à prévenir l’ensemble des risques. En réalité, d’autres paramètres, souvent sous-estimés, viennent complexifier la situation. Parmi eux, la gestion du tir sur cible mobile revêt une importance capitale. C’est d’ailleurs par ce biais que l’on peut aborder plus largement les dangers liés à l’utilisation des balles. Lorsqu’un projectile atteint sa cible, en l’occurrence un animal, l’énergie du projectile est en partie absorbée par son corps, ce qui freine, voire arrête sa course. Dans ces conditions, le danger pour l’environnement alentour est moindre. Mais cette situation est malheureusement peu fréquente. Les statistiques sont sans appel : comme, en moyenne, une balle sur quatre touche la cible, cela signifie concrètement que trois balles sur quatre ne touchent pas l’animal visé. Ces projectiles peuvent alors terminer leur trajectoire bien au-delà du point de visée, parfois de manière totalement imprévisible. En effet, en fonction des obstacles qu’elles rencontrent (branches, pierres, sol dur, etc..), les balles peuvent ricocher ou dévier brutalement de leur axe initial, ce qui multiplie les risques d’accident. Ces aléas doivent absolument être pris en compte, car les conséquences peuvent être dramatiques...

Ces mesures constituent le socle de la sécurité en battue. Pourtant, elles ne suffisent pas à elles seules à prévenir l’ensemble des risques. En réalité, d’autres paramètres, souvent sous-estimés, viennent complexifier la situation. Parmi eux, la gestion du tir sur cible mobile revêt une importance capitale. C’est d’ailleurs par ce biais que l’on peut aborder plus largement les dangers liés à l’utilisation des balles. Lorsqu’un projectile atteint sa cible, en l’occurrence un animal, l’énergie du projectile est en partie absorbée par son corps, ce qui freine, voire arrête sa course. Dans ces conditions, le danger pour l’environnement alentour est moindre. Mais cette situation est malheureusement peu fréquente. Les statistiques sont sans appel : comme, en moyenne, une balle sur quatre touche la cible, cela signifie concrètement que trois balles sur quatre ne touchent pas l’animal visé. Ces projectiles peuvent alors terminer leur trajectoire bien au-delà du point de visée, parfois de manière totalement imprévisible. En effet, en fonction des obstacles qu’elles rencontrent (branches, pierres, sol dur, etc..), les balles peuvent ricocher ou dévier brutalement de leur axe initial, ce qui multiplie les risques d’accident. Ces aléas doivent absolument être pris en compte, car les conséquences peuvent être dramatiques... Pour être le plus efficace possible, le premier point est d’estimer la distance qui vous sépare de l’animal convoité. Si vous ne disposez pas d’un télémètre, il faudra l’évaluer par tranches. C’est simple : mémorisez une longueur de vingt à trente mètres que vous connaissez bien (votre cour, votre propriété…) et reportez-la mentalement, le nombre de fois nécessaire, jusqu’à la cible. En général et sous les 200 mètres, la marge d’erreur ne dépasse pas les 10 à 15%, ce qui permet de tirer sans apporter de correction. Le second point porte sur l’aspect physique de l’animal (sexe et poids). Si, jusqu’à la bête de compagnie, l’allure générale ne permet pas de faire la distinction entre mâle et femelle, la différenciation morphologique sera possible au stade suivant. Chez les ragots, le pinceau pénien est devenu visible, la partie avant est plus forte et plus trapue que le train arrière. Le ventre est légèrement en retrait et les cuisses sont musclées mais pas rebondies, ce qui donne à l’ensemble une forme trapézoïdale. Chez les laies ragotes, le corps, de profil, aura une forme rectangulaire, présentant un dos longiligne, des cuisses arrondies et un ventre légèrement tombant. Pour l’estimation du poids, le kilo au centimètre de hauteur est toujours d’actualité. Une bête rousse de 40 cm de haut pèse approximativement 40 kg, et une bête de compagnie de 60 cm : 60 kg. Si vous chassez à l’affût, plantez en terre, à environ 80 mètres de votre poste, une branche que vous casserez à 60 cm de haut. Ce repère visuel vous aidera. En revanche, ne fiez jamais à la couleur des soies, car plus elles seront noires, plus le sujet semblera lourd.

Pour être le plus efficace possible, le premier point est d’estimer la distance qui vous sépare de l’animal convoité. Si vous ne disposez pas d’un télémètre, il faudra l’évaluer par tranches. C’est simple : mémorisez une longueur de vingt à trente mètres que vous connaissez bien (votre cour, votre propriété…) et reportez-la mentalement, le nombre de fois nécessaire, jusqu’à la cible. En général et sous les 200 mètres, la marge d’erreur ne dépasse pas les 10 à 15%, ce qui permet de tirer sans apporter de correction. Le second point porte sur l’aspect physique de l’animal (sexe et poids). Si, jusqu’à la bête de compagnie, l’allure générale ne permet pas de faire la distinction entre mâle et femelle, la différenciation morphologique sera possible au stade suivant. Chez les ragots, le pinceau pénien est devenu visible, la partie avant est plus forte et plus trapue que le train arrière. Le ventre est légèrement en retrait et les cuisses sont musclées mais pas rebondies, ce qui donne à l’ensemble une forme trapézoïdale. Chez les laies ragotes, le corps, de profil, aura une forme rectangulaire, présentant un dos longiligne, des cuisses arrondies et un ventre légèrement tombant. Pour l’estimation du poids, le kilo au centimètre de hauteur est toujours d’actualité. Une bête rousse de 40 cm de haut pèse approximativement 40 kg, et une bête de compagnie de 60 cm : 60 kg. Si vous chassez à l’affût, plantez en terre, à environ 80 mètres de votre poste, une branche que vous casserez à 60 cm de haut. Ce repère visuel vous aidera. En revanche, ne fiez jamais à la couleur des soies, car plus elles seront noires, plus le sujet semblera lourd.  Un an après leur examen, les diplômés présentent, devant un jury composé de professionnels et de figures influentes de l'armurerie et des métiers d'art, l'arme qu'ils ont conçue et fabriquée au cours de leur formation. Ce processus, non seulement souligne l'engagement et le talent des jeunes armuriers, mais aussi leur capacité à intégrer des standards rigoureux de qualité, incluant recherche, développement et fabrication.

Un an après leur examen, les diplômés présentent, devant un jury composé de professionnels et de figures influentes de l'armurerie et des métiers d'art, l'arme qu'ils ont conçue et fabriquée au cours de leur formation. Ce processus, non seulement souligne l'engagement et le talent des jeunes armuriers, mais aussi leur capacité à intégrer des standards rigoureux de qualité, incluant recherche, développement et fabrication.  L'édition de cette année 2025, a vu la participation de 11 concurrents, chacun exposant une arme unique accompagnée d'un dossier technique détaillé. Le jury, composé d’industriels, d’armuriers renommés, du conservateur du Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne et des membres de l'Éducation nationale, a évalué, avec toute l’attention requise, chaque projet. La compétition était particulièrement relevée, avec 5 armes basées sur un boîtier de Simplex, et 6 sur une action Mauser, chacune portant un nom évocateur en lien avec son thème. Après les délibérations, le « Trophée des Arquebusiers 2025 » a été décerné à Mathis Fortier-Durand pour sa remarquable carabine inspirée du fusil Pauly. En outre, deux mentions spéciales ont été attribuées : la mention spéciale esthétique à Quentin Doreau pour son fusil intitulé « Conquête de l’Ouest », et la mention spéciale technique à Tristan Chanavat pour sa carabine « Le Clocher ».

L'édition de cette année 2025, a vu la participation de 11 concurrents, chacun exposant une arme unique accompagnée d'un dossier technique détaillé. Le jury, composé d’industriels, d’armuriers renommés, du conservateur du Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne et des membres de l'Éducation nationale, a évalué, avec toute l’attention requise, chaque projet. La compétition était particulièrement relevée, avec 5 armes basées sur un boîtier de Simplex, et 6 sur une action Mauser, chacune portant un nom évocateur en lien avec son thème. Après les délibérations, le « Trophée des Arquebusiers 2025 » a été décerné à Mathis Fortier-Durand pour sa remarquable carabine inspirée du fusil Pauly. En outre, deux mentions spéciales ont été attribuées : la mention spéciale esthétique à Quentin Doreau pour son fusil intitulé « Conquête de l’Ouest », et la mention spéciale technique à Tristan Chanavat pour sa carabine « Le Clocher ».  La cérémonie de remise des prix a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le Maire de Saint-Étienne, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, le lieutenant-colonel Van den Bogaerde du 13ème BSMAT, des membres du RAID, Madame la commissaire de police de Saint-Etienne, ainsi que des professionnels de l'armurerie. Quant à l'équipe pédagogique de l'établissement, fière du succès de ses étudiants, a également été chaleureusement applaudie pour son rôle dans la formation de ces jeunes talents. Le « Trophée des Arquebusiers 2025 » a ainsi non seulement célébré l'innovation et le savoir-faire technique des participants, mais a également souligné l'importance de la formation au Brevet des Métiers d’Art, un programme qui continue de cultiver l'excellence et de préparer les futurs artisans de l'armurerie, à des carrières prometteuses.

La cérémonie de remise des prix a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le Maire de Saint-Étienne, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, le lieutenant-colonel Van den Bogaerde du 13ème BSMAT, des membres du RAID, Madame la commissaire de police de Saint-Etienne, ainsi que des professionnels de l'armurerie. Quant à l'équipe pédagogique de l'établissement, fière du succès de ses étudiants, a également été chaleureusement applaudie pour son rôle dans la formation de ces jeunes talents. Le « Trophée des Arquebusiers 2025 » a ainsi non seulement célébré l'innovation et le savoir-faire technique des participants, mais a également souligné l'importance de la formation au Brevet des Métiers d’Art, un programme qui continue de cultiver l'excellence et de préparer les futurs artisans de l'armurerie, à des carrières prometteuses. La précision du tir, en chasse, est une compétence qui va bien au-delà du simple alignement d'une cible à travers une lunette ou un viseur. En explorant comment optimiser chaque mode de chasse, on constate que la précision au tir est une combinaison de connaissance et de technique, façonnée par une pratique constante.

La précision du tir, en chasse, est une compétence qui va bien au-delà du simple alignement d'une cible à travers une lunette ou un viseur. En explorant comment optimiser chaque mode de chasse, on constate que la précision au tir est une combinaison de connaissance et de technique, façonnée par une pratique constante.  Voici une exploration (non exhaustive) détaillée pour maîtriser cet art. La trajectoire d'un projectile de chasse peut être divisée en plusieurs stades : le point de coupe inférieur de la trajectoire avec la ligne de visée, le point d'apogée relativement à cette ligne, le second point de coupe supérieur, et enfin le point de but en blanc, situé sous la ligne de visée. Ces points, souvent désignés à tort comme DRI (Distance de Réglage Intermédiaire) et DRO (Distance de Réglage Optimale), dépendent principalement de l'angle initial de visée et des conditions environnementales. Lorsqu'il s'agit d'optimiser le réglage de la carabine, il convient d'adapter l'ensemble « carabine/lunette de visée/munition » en fonction du type de chasse envisagé (battue, affût, approche), du terrain (plaine ou montagne), et du gibier chassé. Le choix du projectile, adapté au pas de rayure du canon, est particulièrement déterminant pour assurer une trajectoire stable et précise dès le départ...

Voici une exploration (non exhaustive) détaillée pour maîtriser cet art. La trajectoire d'un projectile de chasse peut être divisée en plusieurs stades : le point de coupe inférieur de la trajectoire avec la ligne de visée, le point d'apogée relativement à cette ligne, le second point de coupe supérieur, et enfin le point de but en blanc, situé sous la ligne de visée. Ces points, souvent désignés à tort comme DRI (Distance de Réglage Intermédiaire) et DRO (Distance de Réglage Optimale), dépendent principalement de l'angle initial de visée et des conditions environnementales. Lorsqu'il s'agit d'optimiser le réglage de la carabine, il convient d'adapter l'ensemble « carabine/lunette de visée/munition » en fonction du type de chasse envisagé (battue, affût, approche), du terrain (plaine ou montagne), et du gibier chassé. Le choix du projectile, adapté au pas de rayure du canon, est particulièrement déterminant pour assurer une trajectoire stable et précise dès le départ...

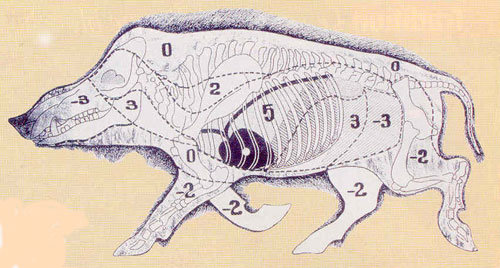

Il faut aller plus loin dans l’analyse, afin que cette situation ne se renouvelle pas, ou le moins souvent possible. Considérons donc, en préambule, sans quoi la discussion n'aurait aucun sens, que notre chasseur a déjà sacrifié à la logique d'un tir de contrôle sur cible, et constaté la justesse du réglage de son arme. Cela étant fait, cherchons maintenant le, ou les autres coupables. A quelques jours de l’ouverture de la chasse d’été, revoyons donc les effets de l'angle de tir. Une des différences notables entre le tir depuis un mirador et la pratique de la chasse au sol, est que le gibier ne se présente pas sous la même orientation.

Il faut aller plus loin dans l’analyse, afin que cette situation ne se renouvelle pas, ou le moins souvent possible. Considérons donc, en préambule, sans quoi la discussion n'aurait aucun sens, que notre chasseur a déjà sacrifié à la logique d'un tir de contrôle sur cible, et constaté la justesse du réglage de son arme. Cela étant fait, cherchons maintenant le, ou les autres coupables. A quelques jours de l’ouverture de la chasse d’été, revoyons donc les effets de l'angle de tir. Une des différences notables entre le tir depuis un mirador et la pratique de la chasse au sol, est que le gibier ne se présente pas sous la même orientation.  En effet, dans le cadre d'une chasse normale, l'animal, par rapport au chasseur, est généralement de face ou de dos, voire de profil, c'est-à-dire en « 2 D », alors que du haut d'un mirador, celui-ci s'observe en « 3 D », avec un effet de plongée. D'où la difficulté de visualiser correctement et rapidement la zone létale qui sera à coup sûr mortelle. Le problème étant posé, analysons les conditions du tir, en prenant, par exemple, les données suivantes : balle de 7 x 65 R de 173 grains, vitesse initiale de 820 m/s, vitesse restante à 100 m de 738 m/s ; canon de 60 cm de longueur ; hauteur de la lunette par rapport à l'axe du canon : 6,55 cm ; flèche de tir conventionnelle de 4 cm au-dessus de la ligne de visée. Le réglage initial donne approximativement une DRI à 44 m et une DRO à 175 m...

En effet, dans le cadre d'une chasse normale, l'animal, par rapport au chasseur, est généralement de face ou de dos, voire de profil, c'est-à-dire en « 2 D », alors que du haut d'un mirador, celui-ci s'observe en « 3 D », avec un effet de plongée. D'où la difficulté de visualiser correctement et rapidement la zone létale qui sera à coup sûr mortelle. Le problème étant posé, analysons les conditions du tir, en prenant, par exemple, les données suivantes : balle de 7 x 65 R de 173 grains, vitesse initiale de 820 m/s, vitesse restante à 100 m de 738 m/s ; canon de 60 cm de longueur ; hauteur de la lunette par rapport à l'axe du canon : 6,55 cm ; flèche de tir conventionnelle de 4 cm au-dessus de la ligne de visée. Le réglage initial donne approximativement une DRI à 44 m et une DRO à 175 m...